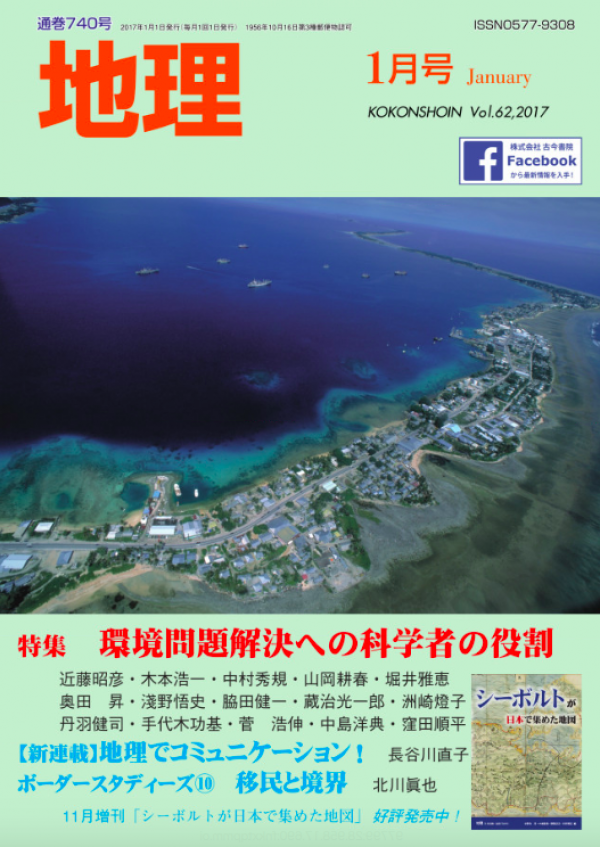

月刊『地理』2017年1月号

■月刊『地理』(通巻740号 2017年1月号)の特集「環境問題解決への科学者の役割」に、総合地球環境学研究所で取り組んでいるプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の紹介を兼ねたエッセー「超学際科学に基づく順応的流域ガバナンス-生物多様性が駆動する栄養循環と人間のしあわせ」が掲載されました。プロジェクトの代表である奥田昇さんと、プロジェクト研究員である淺野悟史さんとの共著です。私は、プロジェクト全体のフレームといくつかの基本的なアイデアを提供しているので、ここに名前を連ねています。だから共著なのですが、執筆の中心は代表者の奥田さん、そしてプロジエクト研究員の淺野さんがサポートしています。

■改めて読んでみて思うこと。私たちのプロジェクトは、学際を超えた超学際的研究プロジェクトであることから、非常にたくさんの分野の方達が参加しています。ひとつのプロジェクトであっても多様な考え方がそこにはあるわけです。これは生態学者である奥田さんの立場から見た私たちのプロジェクトであることがよくわかります。立場が変われば、表現の仕方等では微妙に違いが出てくると思います(自分だと、こういう啓蒙的な姿勢とか、「欠如モデル」的なことは絶対に書かない/書けないだろうな…とか)。文章というものは、人柄が出る。その人の骨身に染み込んでいるものが出てきます。そういうものですから。それは仕方のないことです。とはいえ、多くの皆さんに、プロジェクトが理解しやすい内容になっているのではないでしょうか。

■ところで、この特集の冒頭は、千葉大学環境リモートセンシング研究センターの近藤昭彦さんの「環境問題の現場における科学者とステークホルダーの協働」です(近藤さんが、この特集をコーディネートされたのだと思います)。このブログでも何度か取り上げた「Future Earth」の話しから始まります。新しい地球環境イニシアティブである「Future Earth」(FE)は、問題解決型プログラムであり、ステークホルダー(利害関係者、SH)との協働によるトランスディシプリナリティー(超学際)の実現を重要な達成目標として掲げています。しかし、このステークホルダーは多様で多層で考慮すべき課題が多いと近藤さんは述べています。

しかし、FEの理念に今日んを持った研究者としての立場からは、SHとして現場の当事者を考えたい。それはFEが対象とする問題は、それが地球環境問題であるとしても、人にとっては地域における自然との関係性の問題として出現するからである。その考え方の基盤には、地域を良くすることが世界を良くすることにつながる、現在を良くすることがより良い未来の創成につながる、という考え方がある。これは、環境社会学における地球的地域主義(グローカルの考え方)である。

現代における経験に基づくと、問題の解決を諒解するために必要な基準として、①共感基準、②理念(原則)基準、③合理性基準、があるように思える。まず、SHとの間で、共感がなければ協働にはならない。次に、どのような社会が望ましいかという理念が共有される必要がある。問題の現場から離れたところにいる科学者にとっては理念であるが、SHにとっては原則となる。最後に、③科学の成果を問題解決に取り入れたい。FEにおいては、通常の科学の③だけでなく、①②の基準を重視することが超学際の達成につながると考えられる。

■このような考えを提示した後、ご自身で関わってこられた原子力災害や印旗沼流域の環境問題を例に、科学者とSHとの関係について検討されています。そして、「SHとの共感を大切と考え、自らもSHとして政策に関わり、問題解決に関与する立場をとりたい」と自分の立ち位置を説明されます。そのような研究は、近藤さんも言われているように「論文で成果を競う従来型の研究ではなく、問題の解決の達成を目指す活動の中で役割を果たしたかどうかが問われる研究」ということになります。この点に関してですが、ビエルクというアメリカの政治学者(政策科学者)の著書『 The honest broker』を元に、科学者と政策の関係性に関する類型を元に4つのタイプを提示されています。

①純粋な科学者(政策には関与せず研究の成果を提示)

②科学の仲介者(研究成果を政策に提言)

③論点主義者(研究成果をもとに特定の政策を提言、主張)

④複数の政策の誠実な仲介者(研究に基づき可能な複数の政策を提言)

■私が専攻分野である社会学の場合は、ほとんどの研究者は①だと思います。しかし、社会問題を扱う研究者の場合は③であることが多くなるかもしれません。印象論でしかありませんが。近藤さんは、この③については次のように述べています。「特定のSHとの協働はあるが、特定の政策を提言、主張するものである。例えば、特定の施策に対する反対運動や推進に関わる研究は③に属すると考えられる」。日本の社会学の者の多くは、経済学者などとは違って、自ら政策の現場に飛び込み提言を行う人は少ないように思います(経済学では②の人の割合が社会学よりもずっと高いと思います)。もちろん論文の中で政策批判を行うことはあっても提言する人は少数派です。私の細かな専門分野を言えば環境社会学ということになりますが、この環境社会学の場合でも③の研究者がほとんどでしょう。

■近藤さんは、FE科学を推進するために必要なのは④なのだと言います。ただし、これは個人で達成することが困難なため、科学者集団として対応していくことが必要になってきます。私は、30歳代の終わりから文理融合・文理連携の研究プロジェクトにずっと関わってきました。そのような経験を積みながら考えてきたことは、近藤さんが主張されていることとほぼ重なり合うように思います。私自身も、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して、地域の広い意味での活性化と地域環境問題の解決を同時に視野に入れ、しかも地域の皆さんと一緒に考えながら活動し、さらに政策にも関わろうとしているからです。今日は、近藤さんの書かれたものを拝読し、非常に「勇気づけられた/力づけられた」ような気持ちになりました。④に取り組もうという考えを持った研究者は、まだまだ少数派だからです。

■ピエルクの文献ですが、以下の通りです。

Pielke, R. A.(2007): The honest broker: making sense of science in policy and politics. Cambridge University Press.

小佐治での忘年会、「しあわせ」の増殖

■昨晩は、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に行きました。総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバー、そしてプロジェクトに協力してくださっている小佐治の農家の皆さんとの忘年会が開催されたからです。毎日、忘年会です。場所は、プロジェクトで借りている民家。ここは山小屋風になっています。私たちのプロジェクトでは、ここをフィールドステーションにして調査をしているのです。アメリカ製らしいのですが、ちゃんと薪ストーブもあります。もちろん、燃料の薪は、小佐治の里山のコナラです。

■私たちのプロジェクトのテーマは「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」です(総合地球環境学研究所の中では、「栄養循環プロジェクト」と呼ばれています)。プロジェクトでは、滋賀県の野洲川流域でいくつかの調査サイトを設定していますが、その中でもこちらの小佐治は、地域の農家の皆さんと緊密に協働しながら研究を進めることができています。昨晩は20名近くの農家の皆さんが集まってくださいました。

■小佐治では、「しあわせの環境ものさし」づくりという活動を行なっています。小佐治は、いわゆる谷津田の発達した中山間地域です。谷筋にある水田で内部に生き物が生息しやすい水田内水路をつくり、そこに廃棄物になった塩化ピニールのバイブ等を設置して生き物のシェルターを作り、めだか等が棲めるように工夫してきました。そして、食の安心・安全に配慮した「めだか米」として販売してきました。私たちのプロジェクトでは、この活動がさらに発展できるように支援をさせていただいています。そのひとつが「しあわせの環境ものさし」づくりの活動です。

■私たちは、小佐治での「里山↔︎溜め池↔︎従来の田んぼ↔︎圃場整備された水田↔︎河川」の「つながり」再生が重要だと考えています。その「つながり」再生とのかかわりで、生き物の賑わいが豊かになれば…そのような賑わいが生まれる農法に取り組んでいるということが、小佐治の農産物の付加価値を高めることにつながれば…との思いでプロジェクトに取り組んでいるのです。プロジェクトでは、里山と田んぼとのつながりを示すニホンアカガエルやカスミサンショウウオの分布をひとつの「ものさし」にして小佐治の環境(の変化)を把握しようと、小佐治の農家の皆さんと「しあわせの環境ものさし」活動に取り組んできました。ニホンアカガエルやカスミサンショウウオも、共に里山と冬場の水田を行き来しながら繁殖している生き物です。そのような生き物が生息しているということは、里山と水田につながりがあり、生き物の賑わいを生み出す良好な環境が保持されていることを裏付けることになるからです。この取り組みは、プロジェクト研究員の1人である淺野悟史くんが中心となって頑張って取り組んできました。ただし、どのような生き物を指標にするのかについては、この土地の農業のあり方や農家の皆さんの関心のあり方ときちんと関連づけることができなければ意味がありません。また、小佐治の皆さんの暮らしの「しあわせ」とどこかで繋がっていなければ意味がありません。私たちのプロジェクトでは、そのあたりのことについてとても慎重に取り組んできました。

■大変興味深いことなのですが、そのような生き物のひとつとして、農家の皆さん自身もゲンジボタルに注目し調査を始められたことです。自分たちの営農のあり方とゲンジボタルとの間に関係があることに気がつかれたのです。すでに、「ゲンジボタルが棲む環境で生産したお米ですよ‼︎」とアピールするための米袋もできていました。ちょっとびっくりですね。地元の農家の皆さんが、張り切って取り組まれていることが伝わってきます。

■そういう協力と信頼関係を育む中で、プロジェクト研究員の石田卓也くんからは、こんな話しを聞かせてもらいました。ある農家から「あんたとも友達になってしもうたな〜笑」といわれたというのです。「なってしもうた」。これはどういう意味でしょうか。おそらくは、「最初は、友達になりたいとか、なろうとか思っていたわけではないけれど、一緒に活動をするうちに気心の知れた親しい関係になっていたね」という意味なのだと思います。プロジェクトの活動によって、農家と研究者との間に「しあわせ」が増殖しているように思います。素敵ですね。「しあわせ」は、人と人の関係の中に生まれるのです。もっと正確に言えば、環境との関係を媒介とした人と人の関係のなかに、「しあわせ」は発生し増殖していくのです。

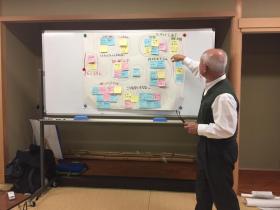

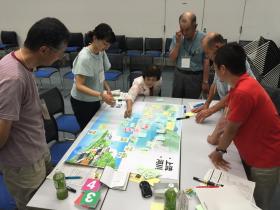

ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■火曜日の報告です。午前中は研究不正防止に関連して研究部の委員会でした。昼からは滋賀県庁に移動。「ヨシ群落保全審議会」の委員の皆さんが集まった「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」に出席しました。私は審議会の会長を務めさせていただいていることから、この日の検討会では、ファシリテーターになって「これからヨシ群落どうしていくねん」って感じで、ワイワイ楽しくワークショップを行いました。皆さん、審議会の委員であるとともに、実践的な活動にも励んでおられます。とても積極的に、今日のワークショップに取り組んでくださいました。

■一人一人の心の中にあるモヤモヤを文字にして、言葉にして、人に聞いてもらい、共感し、最後にはそれらを「見える化」して共有しました。皆さんと楽しみながら、これからの時代の「ヨシ群落保全条例」と「ヨシ群落保全基本計画」が目指す方向性を確認しました。参加者は、大津市雄琴学区自治連理事の青山武廣さん、ヨシでびわ湖を守るネットワーク(コクヨ滋賀)の太田俊浩さん、公益財団法人淡海環境保全財団の川端さん、針江生水の郷委員会の高橋敏枝さん、伊庭の里湖づくり協議会の田中信弘さん、審議会公募委員の松田明子さん、野洲市長の山仲善彰さん、環境政策課の職員の皆さん、そして私。全員で11名。ご公務のため山仲市長は途中で退席されましたが、皆さんの「想い」を形にすることができました。まずは、キックオフですね!今日は曇り時々雨ですが、こうやって皆さんと一緒に有意義な時間を持つことができて、心の中は日本晴れです!これからの展開が楽しみです。

夏原グラント「環境保全活動交流会」

■日曜日は、夏原グラントの「環境保全活動交流会」が草津市の草津市立まちづくりセンターを会場に開催されました。夏原グラントは、滋賀県を中心としたエリアで総合スーパー等の小売チェーンを展開する平和堂が設立した財団、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために設立したものです。NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成しています。私は、この夏原グラントの選考委員をしていることから、この交流会に参加することになりました。

■冒頭は、選考委員5名によるリレートークでした。環境保全活動の意義、琵琶湖再生法、活動資金の確保の仕方…、選考委員の皆さんが、それぞれの持ち味を活かした短い講演(お一人15分程度)をしていきました。私の番は、5番目ということで最後。環境保全活動と、環境保全活動を通した人びとのつながり、両者の関係を通して地域に暮らすことの「楽しさ」や「幸せを」を活動やつながりの中から紡ぎ出していくことの大切さ…そのようなことを、岩手県の県北地域にある村づくりの活動を事例にお話しをさせていただきました。なんの準備もせずに、朝、頭の中で浮かんできた粗筋に沿ってお話しをさせていただきました。結果としてですが、多くのみなさんに共感をしていただけたので、安心しました。「一度、うちの地域に遊びに来てください」、「今度、地域の皆さんに話をしてくれませんか」といったお誘いもいただきました。有難いことです。

■リレートークの後は、8つのグループに分かれてテーブル交流会になりました。私もひとつのテーブルのファシリテーターを担当しました。夏原グラントの直接的な目的は団体に助成していくことですが、同時に、こういう場での交流を通して、相互に悩みや成果を共有し、素敵な「ご縁」を作っていただくことも大切な目的なのではないかと思います。この交流の中から、新しい「事」が起きたら面白いでしょうね。そうなったら素敵だな〜。

総合地球環境学研究所での全体会議

■先日の土日は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で会議でした。コアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の全体会議です。全体会議は、年1回開催されます。大きなプロジェクトですので、ふだん出会うことのないプロジェクト内の異なるワーキンググループのメンバーが、この場で全体の研究スキームを再確認し、それぞれのワーキンググループの報告を行うと同時に議論を行います。様々情報や考え方を共有し、プロジェクト全体の進捗状況を確認します。

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトは、私たちの研究プロジェクトも含めて、その多くがいわゆる「文理融合」の研究であり、同時に、「超学際」的な研究です。「文理融合」とはいっても、しばしば見かけるような、いろんなディシプリンの小さな研究成果を集めて、それらを「パチンとホッチキスで閉じた」ようなものではありません(キーワードでゆるく纏めただけのプロジェクト・・・)。私たちは実質的にディシプリンの境界をこえて研究スキームを共有し、研究者の緊密な連携・協働によりプロジェクトを進めています。また、持続可能な社会へ向けた転換のために、地域社会の行政・市民/住民団体、地域住民・・・様々なステークホルダーと「超学際」的に連携・協働を進めています。

■しかし、このような「文理融合」・「超学際」的研究を進めながらいつも感じることは、「初めに『文理融合』・『超学際』的研究ありき」で研究プロジェクトがスタートしてしまうことの弊害です。現場の課題が明確であり、その課題の必要性から「文理融合」・「超学際」的研究を進めていくようになればよいのですが、必ずしもきちんとそうはなっていません。細かくみていくと、時に、手段が目的化していくような側面が否めません。もうひとつの問題は、プロジェクトの評価に関するものです。プロジェクトは、評価委員会により行われます。総合地球環境学研究所のプロジェクトは、「インキューベーション研究(IS)」、「予備研究(PS)」、「プレリサーチ(PR)」、そして「フルリサーチ(FR)」と、段階的に進みます。段階的に次のステップに進むさいには厳しい評価を受けなければなりません。私たちは幸いなことに「フルリサーチ」まで進むことができましたが、途中でプロジェクトが取りやめになるばあいもあります。そうすると、とりあえず評価を突破することが目的化してしまう傾向も生まれてしまうように思います。現在、総合地球環境研究所では、プロジェクトの評価や推進のあり方を再検討されています。個人的には、良い方向に向かっているように思っています。

■さて、2015年度から2年間、大学の研究部長の職に就いたことから、このプロジェクトに関連する調査に赴くことがなかなかできませんでした。2011年から2014年まで大学院の社会学研究科長を務め、それが終わったらプロジェクトに本腰を入れようと思っていただけに、この2年間はかなりつらいものがありました。まあ、大学の仕事が優先ですので、仕方のないことではありますが・・・。しかし来年度1年間は、学内行政や授業が免除され、研究に専念できることになりそうです。「文理融合」・「超学際」的研究は、かなり精神力と体力がいります。このタイプの研究は、今回が人生で最後になりそうです。しっかり本腰を入れてこのプロジェクトに取り組みたいと思います。

総合地球環境学研究所でコアメンバー会議

■更新がなかなかできていません。ということで、11日(日)に京都の総合地球環境学研究所で、プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」のコアメンバー会議が開催されました。当日は、植物生態学を専門とされている中静透さん(東北大学)にもご参加いただき、プロジェクトに対する評価委員会からコメントをもとに、今後のプロジェクトの展開について議論を行いました。中静さんからは、プロジェクトを推進していくための有益なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

■文理融合のプロジェクト研究、もう20年近くも取り組んでいますが、なかなか大変です。この日は、研究プロジェクトの根幹にかかわるスキームに関して、若手の研究者からもいろんな意見が出されました。私もガンガン意見をいいました。若手と私とでは、基本的に共有された理解があるように思います。建物でいえば、大黒柱や梁にあたる部分なので、ここをしっかりしておかねばなりませんる大切なことなので、別途、スキームを再検討する会議をもつことになりました。

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

■8月20日の午前中は第50回「北船路野菜市」、午後からは第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」でした。この「びわコミ会議」、ここ3年ほどは毎年参加しています。今回は、午前中が「北船路野菜市」と重なったため、午後からの部である「びわこのこれから、話さへん?」だけの参加。今回の【開催テーマ】は、「恵み 味わい 暮らし つなぐ」で、開催趣旨は以下の通りです。

■8月20日の午前中は第50回「北船路野菜市」、午後からは第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」でした。この「びわコミ会議」、ここ3年ほどは毎年参加しています。今回は、午前中が「北船路野菜市」と重なったため、午後からの部である「びわこのこれから、話さへん?」だけの参加。今回の【開催テーマ】は、「恵み 味わい 暮らし つなぐ」で、開催趣旨は以下の通りです。

琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です。

びわコミの「びわ」は琵琶湖を指し、「コミ」は英語のコミュニティ(地域)、コミュニケーション(対話)、コミットメント(約束)の頭文字を指しています。

びわコミ会議は、運営委員会で設定されたテーマに基づき1年に1回開催しています。

びわコミ会議では、結論や合意を得ることに必ずしも固執せず、参加者の思いや課題を互いに共有することに主眼を置いており、お互いの考えの共通点や相違点を見出して、各自ができることを考える場となることを目指しています。

■午後のセッション「びわ湖のこれから話さへん?」では、様々なテーマに分かれてグループ・ディスカッションを行いました。地球研のプロジェクトリーダー奥田昇さんと、PD研究員の浅野さん、サブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、そして私で担当したのは、「びわ湖の恵みと人のつながり」をテーマにしたグループディスカションです。例年のことですが、私はファシリテーターを務めました。野洲川上流、甲賀市の丘陵地帯にある農村からお2人の農家の方が、そして米原市からはビワマスを切り口にまちづくりをされている女性がご参加くださいました。また、滋賀県外からですが、大阪の吹田にある関西大学社会学部から、なんと環境社会学を専攻する学生さんも参加してくださいました。

■それぞれの参加者の方たちには、まずは、ご自身の身の回りの自然の恵みについてご紹介をいただきました。それぞれ暮らしている場所は違いますが、共通することが見えてきました。それを次のようにまとめました。「体験が自然の価値を引き出す。体験することが恵みを伝える」。自然の「恵み」は、モノのようにそこに存在しているわけではありません。自然に「働きかける」ことで初めて確認できるのです。関心がなければ、いくら物理的に近い存在ではあっても、自然の「恵み」を身体を通して実感することはありません。また、そのような「恵み」の体験を世代を超えて継承していくことの重要性と難しさについても議論になりました。持続可能性に関連する問題です。できれば、子どもたちが「恵み」を体験できるような、周りの大人たちのさりげない関与が必要だと思いました。そのような体験により「恵み」の「刷り込み」が行われるわけですから。

■グループディスカションが終わった後、「楽しかった〜」とのご感想をいただきました。ファシリテーターとしては、とても嬉しいです。私自身も、楽しい時間を過ごすことができました。この「びわコミ」会議、特に何かを決定したりするわけではありません。開催趣旨にもあるように「参加者の思いや課題を互いに共有することに主眼を置いており、お互いの考えの共通点や相違点を見出して、各自ができることを考える場」を目指しています。琵琶湖や琵琶湖に流入する河川のことを真剣に思いつつも、「緩やかさ」や「間口の広さ」を担保しようとしている点が、とても素敵なことなのかなと思っています。

小佐治訪問(総合地球環境学研究所)

■15日(日)は、前日に引き続き、総合地球環境学研究所の仕事でした。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に最近になって参加された、新たな社会科学系のメンバーの皆さんに、プロジェクトのメインフィールドである野洲川流域を視察していただきました。視察の目的は、「文理融合」型かつ「超学際」的である私たちの研究プロジェクトを深くご理解いただくことにあります。総合地球環境学研究所・PD研究員の淺野悟史さんがアレンジしてくれました。今回の視察に参加された新メンバーは、西前出さん(京都大学)、松下京平さん(滋賀大学)、竹村幸祐さん(滋賀大学)、高橋卓也さん(滋賀県立大学)の皆さんです。

■視察は、野洲川流域の中でも本流であり野洲川の支流、杣川流域にある小佐治からスタートしました。まずは、小佐治にあるコミュニティビジネスの拠点である「甲賀もちふるさと館」で、小佐治の「環境保全部会」に所属する農家の皆さんからいろいろご説明をいただきました。写真の新聞は、地元のニューズレターである「農地・水・環境保全 向上活動 小佐治だより」の最新号です。

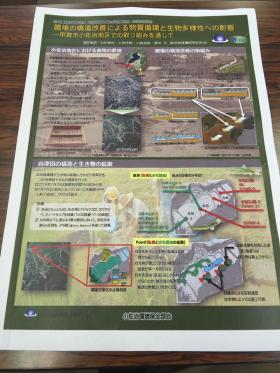

■私たち「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクトとの協働事業のことが、大きく取り上げられています。私たちのプロジェクトでは、今年2月にから「幸せの環境ものさしづくり」活動の一環として、隣接する里山から水田にやってきたニホンアカガエルが、産卵した卵の位置を、農家の皆さんと確認する調査を行ってきました。私がやったのは「幸せの環境ものさしづくり」の「基本設計」あたりまでで、後の「実施設計」や「施工図面」に当たる詳細な作業は全てPD研究員の淺野さんが担当してくれました。優秀な若手研究者がいてくれて、本当に助かっています。トップの写真は、淺野さんと農家の皆さんが行った調査結果を、地図に落としたものです。こうやって「生き物の賑わい」や「環境豊かさ」を「見える化」(可視化)し、農家やこの地域の皆さんと共有していくのです。

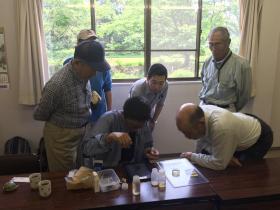

■下の写真は、写真は、「田越し灌漑」の実験をしている水田を視察しているところです。小佐治の水田は、農作業がしやすいように、用水路と排水路を分離する土木工事を済ませています。このような土木工事を行うと、1筆ごとに水の管理が可能になり農作業が便利になりますが、水田からは、代掻き等の農作業で発生した濁水が流れやすくなります。また、水田やその周囲に棲む生物たちにも大きな影響を与えます。そこで、この実験では、かつてのように1つの水田からの排水が隣の水田の用水となるように、すなわち水田の畦を超えて水が流れるように水の流れを変えました。このように「田越し灌漑」にすると、物質循環や生き物の賑わいにどのような変化が生まれるのか、これから詳しく調べていきます。視察のあとは、再び「甲賀もちふるさと館」に戻り、水田に採取したプランクトンを農家の皆さんと確認してみました。簡単な装置をiPadに装着することで、水田のプランクトンをiPadで動画を撮りながら観察できるのです。これも淺野さんが調達してくれました。早速、地域の子どもたちと行う水田の観察会で活用する相談が始まりました。

■甲賀市甲賀町小佐治での視察を済ませた後、地域の皆さんに昼食をご馳走になりました。退職後、ご自分が暮らしてきた小佐治の環境を再評価し、農村のライフスタイルを楽しんでおられるYさんが、村の里山の薪と御釜でご飯を炊いてくださったのです。地元の皆さんが漬けられた3年ものの沢庵や、手作りのお惣菜とともに、炊きたての美味しいご飯をいただきました。屋外での昼食。最高ですね‼︎

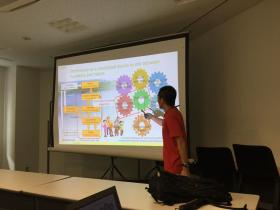

総合地球環境学研究所での研究会

■昨日は、朝から、京都市北区上賀茂にある総合地球環境学研究所に行きました。琵琶湖、中海・宍道湖、八郎湖、さらに印旛沼といった湖沼の環境政策や流域ガバナンスに関して比較を行う研究会が開催されたからです。参加している大きな研究プロジェクト自体は「文理融合」の研究ということになりますが、今回の研究会は、そのプロジェクトの中でも社会科学系の研究者が集まってのこじんまりした研究会になります。

■前回までの議論を、もう一度根本的に問い直すことで、研究会全体の視点の深さをより確保できるようになったのではないかと思います。比較を進めることで確認できる「差異」から、いろんな発見が生まれてくるようにも思います。まだ、あまり自信はないけれど、研究会に参加したメンバーからは賛同してもらえました。一安心。研究会では、全国レベル、各比較湖沼ごとに分担して作業を進めていきます。

■いつも総合地球環境学研究所には、JR・京都市営地下鉄・バスを使って行きますが、昨日は、初めて車で行ってみました。大津の自宅からは、まず堅田に行き、真野、途中、大原、静原、そして研究所のある上加茂に至ります。初めての道でしたが、このルートだと40分程で行くことができます。これからも、普段はやはり公共交通機関での移動が中心でしょうが、たまには良いかなと思っています。今回は、自宅から京都大原が思った以上に近いことを実感しました。

■昨日に引き続き、今日も総合地球環境学研究所の仕事です。比較的最近になって研究プロジェクトに参加したメンバーと一緒に、メインのフィールドである野洲川の調査フィールドを巡ります。甲賀市甲賀町の小佐治で、農家の皆さんと共同で取り組んでいる「田越し灌漑」の水田視察、また集落の「環境保全部会」の農家の皆さんとの「生物観察」をした後、最近、集落内で静なブームになっている「薪ストーブ」ブームやそのブームと連動している森づくりの活動ついてお話しを伺います。その後は、下流に移動し、「魚のゆりかご水田ぷロジェクト」に取り組んでおられる集落の魚道を視察させていただき、最後は内湖での「生き物の賑わい」の復活を目指す現場を確認します。

■というわけで、今週末は、老母の世話(見舞いと洗濯物の交換)に行けません。週末が仕事で埋まると、老母の世話はウイークデーに回すことになり、そうなると今度は大学の授業や仕事との調整で苦労することになります。1週間を8日にしてくれると、大学、研究プロジェクト、地域連携、そしてばーちゃんの世話、この4つがなんとか回るんですけどね〜。まあ、そんなわけにもいきませんし、頑張ります。