社会共生実習を盛り上げたい!!

▪️現在、「社会共生実習支援室」のスタッフの皆さんと一緒に、社会学部の看板プログラムでもある「社会共生実習」をより一層盛り上げるために、様々な企画を考えています。そのうちのひとつは、2回生を中心とした履修者と3回生以上の修了者との交流会を開催することです。先輩から後輩へ、様々な思いが伝わればと思っています。私は、「社会共生実習」のひとつのプログラムである「大津エンバワねっと」の担当者ですが、この交流会の企画運営に参加します。

▪️以下は、昨年度の報告書です。

微妙な

▪️職場の駐車場で「発見」しました。微妙ですね…。おそらく、悩まれたのだしょう。「迷い」が浮かび上がっているような。ちょっと、いわゆる「トマソン」な感じもしますね。

昨日の日めくり

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

あわてても いきつくところは みな同じ のんびり ゆこう

◾️「いきつくところ」とは、「死ぬ」ときのことですね。きっと。どんな人生を歩んできても、最後は、誰しもが同じように平等に必ず「死ぬ」のですから、一喜一憂せずに生きていきましょう。まあ、そのような意味でしょうか。もう少し自分なりの考えをもとに解釈すれば、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」するために、今をしっかり「生きる」ようにしましょう…という意味にも解釈することができるのかもしれません。「死ぬ」瞬間を「通過」するめに、いまをしっかり「生きる」。こういう考え方をすることで、迷いは少なくなります。ただ、今をしっかり「生きる」とは、とても難しいことですよね。

◾️というのも、「人生は 七味とうがらし」だからです。以前に、投稿した「人類進化と『嫉妬』の発生」に、この「人生は しちみとうがらし」の説明をしていますので、お読みいただければと思います。「他人と較(くら)べる中でしか自己を見ることのできない人の宿痾(しゅくあ)であり業」であるということは、「他人との比較の中でしか自分を考えられない」ということです。年を取ると、長年この「人生は しちみとうがらし」と向き合ってたわけですから、少しはそれらを相対化して生きていくこともできます。そうすると、自ずから、自分が「生きる」べき道筋も見えてきます(見えてくるような気になる…かも)。「生きる」べきと書きましたが、もっと正確には「生かされる」べきかもしれません。そのような「自分が生かされた」「世の中に生かしていただいた」たくさんの経験とつながりを実感できてこそ、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することができるのです。真宗的には、阿弥陀如来により「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することが決まっているからこそ、そのことに感謝して、自分のような者でも「世の中に生かしていただける」ことに感謝し、日々を大切に過ごしていく…ということになるのかな。

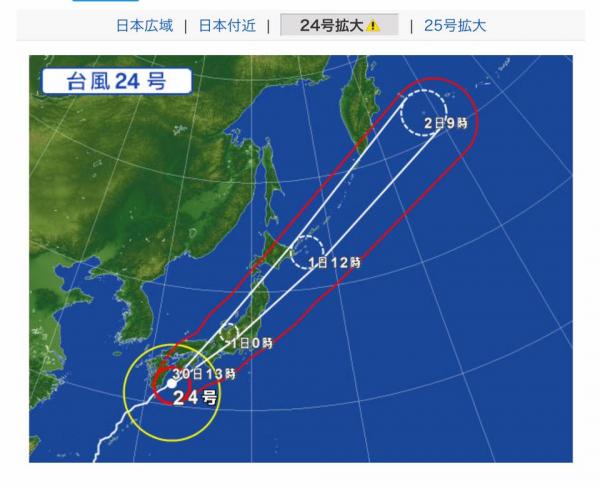

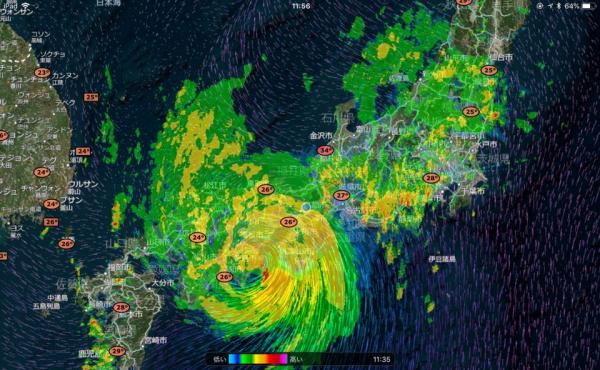

台風24号と防災意識の変化

◾️2018年、今年は台風に怯えています。この前、台風21号チェービー(8月28日〜9月5日)で近畿地方は大変な被害にあいました。私もその風の強さに驚きました。と言いますか、自宅にいて恐怖を感じました。幸いにも、自分自身には被害はありませんでたが、あちこちで傷跡を残しました。台風21号の被害をテレビニュースで見ましたが、「本当にこれは現実のことなのか、ハリウッドの映画の中のシーンのようだ」と思うほどでした。そのような傷跡がまだ癒えていないにも関わらず、次の台風24号チャーミー(9月21日〜)が本日(9月30日)から明日にかけて、今度は近畿地方だけでなく南から順番に、日本列島全体に襲いかかっています。画像は、「Yahoo Japan! 天気・災害」のものです。

◾️予報によると、21号もそうでしたが、今回の24号も琵琶湖を通過していきます。私は、琵琶湖が見えるところに住んでいるので、非常に心配しています。私の住んでいるところは、いわゆる新興住宅地と呼ばれところですが、さらに山沿いの方にある中山間地域の農村地域では、避難が始まっています。土砂崩れが心配されるからだと思います。台風はその東側の地域で強い風が吹くと言われています。今回の台風24号のコースでは、東側の中に伊勢湾や東海地域が入っています。ニュースに寄れば、伊勢湾台風(1959年)に匹敵する記録的な高潮になる恐れもあり厳重な警戒が必要だとのことです。大丈夫でしょうか。

◾️明日は、私は担当する授業はありませんが、3年生のゼミ生の18名うち、まずは4名の皆さんと卒論の調査・研究に関して面談をすることになっています。面談は11時から始まるのですが、さてどうなるでしょうね。心配だな…。明日、10月1日(月)の授業については、当日午前6時30分を目処に「授業休止の取扱基準」に基づき判断し、大学ホームページで連絡されることになっています。無理のないようにしたいと思います。

◾️ところで、前回の台風21号がやってきたときに、facebookで知り合いの方たちとコメント欄で以下のようなやり取りをしました。

Aさん : 21号は本当に窓ガラスにガムテープでも張った方が良いかもと真剣に考えました。子ども時分は窓や玄関扉に板を釘で打ち付けていましたからね。

脇田 : そうです、そうです!!昔は、そうしていましたよね。台風に対する緊張感がありましたよね。

Bさん : 父親が早く帰宅して異様に張り切ってました。雨戸閉めて釘で打ち付けて、ロウソクをアチコチに用意して、お握り準備して。。。台風襲来ってなんかドキドキワクワクするような変な気分でした。

Aさん : そうそうちょっと興奮気味でした。

◾️確かに、昔はそうでした。私が子どもの頃、昭和30年代の頃の話しです。社会のインフラも、住宅も、災害に対して脆弱でした。ですから、自分たちで守っていくしかありませんでした。台風に対して「敏感」でした。窓や雨戸に板を釘で打ち付けるとかしていました。当時は、ガラス窓のガラスも脆かったですし。床上浸水しそうだと予想すると、畳を2階に上げておくなど、そういう自助努力をしていました。また、あらかじめ土嚢を積むなどの地域の共助による対策もしていたように思います。台風を「受け止める」ことを前提にしていたのですね。その時には、みんなが力を合わせて頑張ることになります。家族や地域の団結力がより高まります。そのような時、子どもからすると、何か特別な時のように感じられたのではないかと思います。ところが、社会のインフラが強化されると、台風に対して「敏感」ではなくなってしまいます。堤防やポンプや排水路などで水害の発生を防ぐことができるようになります。建築物も強化されます。しかし近年のように、気候変動を背景として気候が極端になってくると、「敏感」ではなくなる=「鈍感」になったところに災害が襲いかかってきます。今年は、社会全体が台風の恐ろしさを実感して、少し「敏感」さが取り戻せたような気がします。あくまで印象でしかありませんが。

恐ろしい台風21号

◾️琵琶湖の南湖の西側に住んでいます。昼前から、風も雨も強くなってきました。自宅からは琵琶湖南湖の湖面が見えますが、白い波も確認できました。しだいに風雨が強くなってきました。午後、台風は関西を通過していき、日本海に抜けました。私が住んでいるところは、今回の台風21号の進路の東側にあたります。台風の東側の風には、台風の進行するスピードが加わるのでより強くなると聞いていますが、その通り、昼からは大人になってからの記憶では「こんなの初め」というような暴風雨で、非常に恐ろしい台風でした。

◾️閉められる雨戸はべて閉めましたが、強風で雨戸が大きな音を立てました。近くの比叡山麓や比良山麓の中山間地域では、「避難準備」が出ています。これまでも、避難しないといけなくなるかもしれない暴風雨はありましたが、これほどひどくなかったのではないかと思います。庭の草木が強風に煽られて、まるで踊り狂ったかのように揺れ動いていました。家の前の道路には、どこからか飛ばされてきた「月極駐車場」と書かれたトタンの看板が転がっていきました。そのような強風で、家も少し揺れるわけですね。本当に怖かった。SNS等で知りましたが、阪神間では停電も起こったようですね。何らかの被害を受けられたにしても、最小限の被害でありますように。

【追記】◾️テレビニュースを視ると、あたこちで大変なことになっていますね。関空では浸水し、連絡橋にタンカーが衝突しました。神戸や芦屋でも高潮による浸水被害も出ています。驚きました。

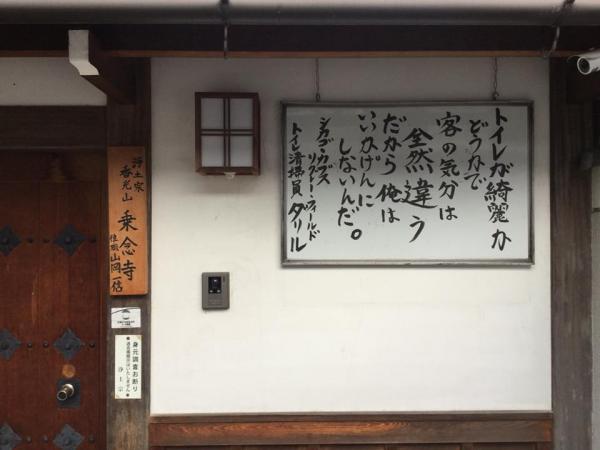

寺院の掲示板

■仏教寺院の入り口のあたりには、よく掲示板が設置されています。ときどき、その掲示板に掲示されている「言葉」をじっくり拝見しています。それぞれのお寺のご住職のお考えがよく伝わってきますし、言葉に対するセンスのようなものがキラリと光っているように思うからです。

■昨日は、龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラムである「大津エンバワねっと」の関連で、「大津エンパワねっとを進める会・中央」が、大津市の中央市民センターで開催されました。その帰り、浄土宗の乗念寺の前を通りかかったのですが、いつものように掲示板が気になりました。写真を撮らせていただきました。「素敵だ!!」と思いました。なんというんでしょうね。ちょっと、イケてますよね。字も個性的で素敵です。ご住職は、このトイレ清掃員のダリルさんの言葉をどこでお知りになったのでしょうね〜。

■ところで、こちらの乗念寺さん、開基は1588年(天正16年)。江戸時代以前からの歴史をもつお寺であることがわかります。知り合いの方からの情報だと、江戸時代、大津の街の中では浄土宗の本山的な存在だったそうです。ちなみに、こちらのお寺の木造聖観音立像は、重要文化財なのだそうです。

■こういうものをネットで発見しました。みなさん、気になっておられるのですね。

『こころにひびくお寺の掲示板のことば』

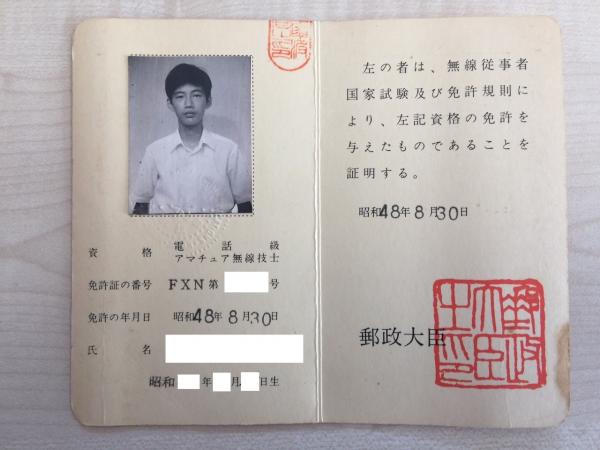

無線従事者免許証

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■この「無線従事者免許証」の中を見ると、資格が「電話級アマチュア無線技士」になっています。現在の「第四級アマチュア無線技士」に対応する資格です。免許証の番号の前にある「 FXN」ですが、「F」は免許を発給された地域のことで中国地方を示しています。発給したのは、当時であれば、中国電波管理局でしょうかね。ちなみに、私は当時、広島市内の中学校に通っていました。次の「X」は発給した年です。昭和48年を示しています。「N」は「電話級アマチュア無線技士」ということです。この免許が交付された時、私は15歳の中学3年生でした。確か、電波工学と電波法規の試験を受けました。アラ還となった今と、この当時を比較すると、同一人物とはなかなか思えませんね。念のために白く塗りつぶしていますが、氏名のところは手書きの文字ですし、免許の端には少し茶色い染みが浮かび変色しています。45年前ですから…。

■さて、この免許証の交付を受けて、実際にアマチュア無線局を開局したのかといえば、結局、開局には至りませんでした。当時は中学生で、とても開局するだけのお金を用意できなかったのです。大人になったら開局するぞ…と思っていましたが、実際に大人になるとアマチュア無線に関心を失ってしまいました。私の子どもの頃、アマチュア無線は大ブームだったんですけどね。少年向けの雑誌には、必ずと言って良いほどアマチュア無線の通信講座の広告が出ていました。私は、『子供の科学』や『初歩のラジオ』といった雑誌を通してアマチュア無線に関心を持つようになりました。おそらく、今でも開局しようと思えばできるのでしょうが、そのような気持ちは湧いてきません。ただし、あえていえば、今やアマチュアの世界にしか残っていないモールス通信(CW)には、ちょっと関心があるかもしれません。

■この免許を眺めていると、頭の中に急に、数式が浮かんできました。f=1/2π√LC。インピーダンスという言葉も浮かんできました。しかし、なんの数式だったか思い出すことができません。悲しいですね…。

■ところで、これとほぼ同様の投稿をfacebookにしたところ、いろいろ反応がありました。もちろん反応の多くは、「私、アマチュア無線をやっていました」というものです。びっくりしました。「やっていました」ですから、今はやっとおられないわけです。ブームが去ったといえば、それまでですが、調べてみると、アマチュア無線をしている人は随分減っているようですね。無線の技術やテクニックそのもの、そしてアマチュア無線のコンテスト等に強い関心を持っている方達は別にして、他者とのコミュニケーションを楽しみにされていた方達は、インターネットが普及し、SNSも当たり前の世界になり、スマートフォンで簡単に扱えるようになる時代に移っていく中で、免許の更新やそれに伴う費用を支払ってまで強い関心を持ってアマチュア無線に取り組むことができなくなったのではないか…というのがネット上で見られる意見のようですね。