「コピ・ルアク」

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■この「コピ・ルアク」がどうして誕生したのか。インドネシアがオランダの植民地だった頃、オランダ人がコーヒーのプランテーションを開発して、そこでインドネシア人の農業労働者にコーヒーを作らせていました。コーヒーは、もちろんオランダ人のためのもので、オランダに運ばれるため、インドネシア人はコーヒーを味わうことはありませんでした。ただ、ジャコウネコが排泄したウンチにコーヒーの豆が未消化で残されていることに気がつき、それを綺麗に洗って乾燥させ、焙煎してコーヒーを作って飲んでみたところ、めちゃくちゃ良い香りがして美味しかった…それがこの「コピ・るあく」の始まりなんだそうです。まあ、未消化ですけどウンチの中にあったものですからね、よく飲もうと思ったな…とは思いますいが、今や高級ブランドのコーヒーです。息子に感謝です。

■息子も私と同じ4月生まれなので、私からもプレゼントをしました。岩手県三陸のご当地グルメ「瓶ドン」です。三陸のいくら・めかぶと、イカ、タコ、ウニをそれぞれ贅沢に漬け込み、瓶詰めしたものだそうです。自分にもプレゼントしたいな。そうそう、息子からは、ワコールから出ているCWXのランニング用5本指ソックスも一緒に届きました。頑張ってウォーキングやジョギングに励んでね…ということなんでしょうね。ありがとう。

「利やん」で再会

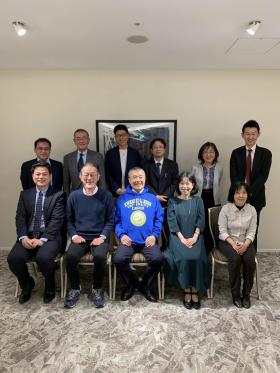

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■そうしているところに、またまた市役所の方達がやってこられました。お1人は、facebookでも繋がっている方なんですが、きちんと面識がない方(私だけかも…)なので、私からすれば「やっと‼︎ご本人にお会いできた」という感じで、またまた盛り上がりました。たまたま、偶然なんですが、こういうことが起きてしまうのが「利やん」なんです。「利やん」恐るべし。でも、滋賀や大津がそういう社会なのかもしれません。東京だと、こんなことは起きないだろうなあと思います。

龍谷新月会

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■協議の後は、ホテルグランヴィア京都へ。昨晩は、こちらで「龍谷新月会」が開催されました。龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の教育職員(教員)と事務職員の皆さんの集いです。2016年に始まったこの会、もう何回目でしょうか。5回目かな〜⁈忘れてしまいました。途中、コロナでずっと開催できない年が続いたものですから…。前回は、私が通っている大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」と大衆路線でしたが、今回は、新たにお2人の新入会員をお迎えするということもあり?ホテルグランヴィア京都が会場になりました。高級路線ですね。

■これで、会員数は18人(教育職員11人、事務職員7人)になりました。上と下では親子ほど年齢が違うわけですが、大学時代の思い出話やキャンパスの変化等の話題で盛り上がりました。同窓会ならではの楽しさでした。会長はこれまで心理学部の東豊先生におつとめいただいてきましたが、次回から私が引き継ぐことになりました。明文化された規約はありませんが、「教育職員であろうと事務職員であろうと年齢の一番高い方が会長に就任する」、そして「退職後も会員の資格を持つ」ということでやってきました。今回は会長自ら掟を破られたわけですが、長年会長をおつとめくださり、ありがとうございました。

■事務局長は引き続き小野勝士さんです。小野さんよろしくお願いいたします。次回は7月頃のようです。今回はお仕事がご多用で参加できなかった皆様、次回はぜひご参加ください。ところで、東先生が着ておられるKGブルーのパーカー、かっこいいですね。

【関連投稿】

龍谷大学新月会

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

第1回「龍谷大学新月会」

「第1回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」

■一昨日の日曜日、夕方17時から、琵琶湖ホテルで「第1回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」を開催いたしました。主催は、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」と、野洲市須原で魚のゆりかご水田に取り組まれている農家、堀彰男さんが代表の「せせらぎの郷 須原」です。実は、堀さんとは昨年末あたりから、「世界農業遺産認定は、ゴールやなくてスタートや」、「民間からの提案で世界農業遺産・琵琶湖システムに関連した取り組みをやっていきたいね」、そのようなお話をしていたのですが、まずは「味わう会」として実現できて本当に嬉しく思います。準備がなかなか進まず、短期間であったにも関わらず、多くの皆さんが日程を調整して参加してくださいました。とっても嬉しかったです。本当にありがたかったです。会場では、あちこちで様々な「異業種交流」が生まれました。大いに盛り上がりました。こういうシーンが生まれることを願っていました。「味わう会」が人と人をつなぐひとつの小さな「触媒」になれたのではないかと思っています。

■世界農業遺産・琵琶湖システムは、「山・里・湖が育む、漁業と農業が織りなす」システムです。ですから、琵琶湖システムにはたくさんのつながりが埋め込まれているのです。その価値を共有するためには、そして価値を磨いていくためには、多様な関係者の皆様自身もつながっていく必要があります。そのようなつながりの中で、初めて価値を磨くことが可能になると思っています。「自分だけが得をする」のではなく、お互いに「贈りあう」関係の中で地域社会が共に浮上するような状況が生まれてくると素敵だなと思います。

■そのような「贈りあう」関係が、県内の水産業や農業に関わる皆さん、食品産業に関わる皆さん、飲食業に関わる皆さん、旅行業に関わる皆さんの間に生まれたとき、「近江テロワール」のようなものが生まれてくるのだと思います。また、中山間地域にも琵琶湖システムの価値の恩恵を届けることができると思うのです。琵琶湖システムを土台から支えているのは山なんですから。

■「第1回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」、多くの皆さまにご参加いただき、大盛況のうちに御開きとなりました。特に、青田朋恵さんのご講演は、世界農業遺産認定を目指し、その先頭に立ち、獅子奮迅のご努力をされてきた方ならではの素晴らしいものでした。ありがとうございました。

■また、喜多酒造の喜多良道社長からは日本酒の味わい方についてのご講義もいただきました。参加された方達を深く納得させる名講義でした。ありがとうございました。須原のゆりかご水田米を原料にして醸した「月夜のゆりかご」と「喜楽長純米大吟醸」を飲み比べながら、日本酒の奥深さを味わうことができました。このような近江の米で近江酒が醸されるような連携が、日本酒以外にもたくさん生まれてきてほしいなあと思っています。

■また、喜多酒造の喜多良道社長からは日本酒の味わい方についてのご講義もいただきました。参加された方達を深く納得させる名講義でした。ありがとうございました。須原のゆりかご水田米を原料にして醸した「月夜のゆりかご」と「喜楽長純米大吟醸」を飲み比べながら、日本酒の奥深さを味わうことができました。このような近江の米で近江酒が醸されるような連携が、日本酒以外にもたくさん生まれてきてほしいなあと思っています。

■滋賀県が世界農業遺産申請に取り組むスタート時の農政水産部長であった安田全男さんからは、乾杯のご挨拶とご発声をいただきました。安田さんのご挨拶、心に染みるような思いでお聞きしていました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で安田さんとお会いし、世界農業遺産に関わる話で盛り上がった時が、私にとっての全てのスタートでした。

■昨日は、主催者である須原の堀さんによる「魚のゆりかご水田」の取り組みの他に、長浜市早崎で取り組まれている「魚のゆりかご水田」の事業についても、ご報告をいただきました。それぞれの取り組みに、独自の工夫と多様な展開があることを、参加された皆さんと共有できました。このような独自の工夫と多様な展開を、もっと多くの農家の皆さんと共有できればと嬉しいです。

■今、いろんな思いが溢れて、その全てを書ききれないのですが、このブログの投稿を通して私からの感謝の気持ちを多くの皆様にお伝えしたいと思います。今後も、第2回、第3回と工夫しながら継続していければと思っています。ありがとうございました。この日は、琵琶湖ホテルさんにもかなりご努力をしていただきました。琵琶湖ホテルさんにも、共に琵琶湖システムの価値を磨いていく側として、ご協力くださいました。心より御礼申し上げたいと思います。おかげさまで、素晴らしい会になりました。ありがとうございました。

■最後、もうひとつエピソードを。「味わう会」、無事に終えることができて嬉しかったものですから、持ち込んだ自分のパソコンを、うっかりそのまま会場に忘れてきてしまいました。そのことを自宅に戻ってから気がつきました。ということで、再びパソコンを受け取りにホテルに向かいました。いやはや…です。私は、主催者側で司会をしていたこともあり、食事やお酒を楽しむ余裕はほとんどありませんでした。といいますか、体調のこともあり、美味しいお料理もお酒もあくまで控え目にしていました。パソコンを回収し、帰宅したのちは、野菜をしっかりいただきました。

■今回の「味わう会」には、読売新聞の編集局部長がご参加くださり、編集委員と記者さんがご取材くださいました。ありがとうございました。読売新聞では、現在取り組まれている「農project」で、世界農業遺産・琵琶湖システムにも注目していただいています。これからも記事が続々と出ていくのではないかと思っています。ぜひ、皆様もご注目いただければと思います。また、毎日新聞にコラムを書いておられる家鴨あひるさん(ペンネーム)もご参加くださいましたが、家鴨さんにも連続してコラムをご執筆いただけるとお聞きしています。とっても楽しみにしています。

■今回の「味わう会」には、読売新聞の編集局部長がご参加くださり、編集委員と記者さんがご取材くださいました。ありがとうございました。読売新聞では、現在取り組まれている「農project」で、世界農業遺産・琵琶湖システムにも注目していただいています。これからも記事が続々と出ていくのではないかと思っています。ぜひ、皆様もご注目いただければと思います。また、毎日新聞にコラムを書いておられる家鴨あひるさん(ペンネーム)もご参加くださいましたが、家鴨さんにも連続してコラムをご執筆いただけるとお聞きしています。とっても楽しみにしています。

【追記】■18日の読売新聞朝刊の滋賀版に、記事が掲載されました。編集委員の記者さんのお話では、また取材をしてくださるとのことでした。世界農業遺産・琵琶湖システムの価値を磨く活動について、多くの皆さんに知っていただきたいと思います。

夏原グラントと全日本アンサンブルコンテスト

■土曜日は、朝から、平和堂財団「夏原グラント」の一般助成1年目の審査会でした。20団体のプレゼンテーションを拝見させていただきました。いつも同じことを言っていると思いますが、とても勉強になりました。実際に、改めて調査に伺いたい(社会学的に興味深い…ってことですかね)と思う団体もいくつかありました。写真は、会場のピアザ淡海のまえから撮ったものです。今日は、朝は雨が降っていましたが、少し天気が回復してきました。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■土曜日は、練習を拝見できませんでしたが、チームの皆さん、コーチ、付き添いの部員の方達と一緒に、鰻をいただきました。チームの皆さんのご希望でした。鰻を食べても食べなくても立派な演奏をされたとは思いますが、せっかく浜松にきたのでいただきました。私は、鰻重を奮発しました。ちょっと気張りました。そして翌日。コンテストが終わったあと、副部長のお1人と一緒に、今度は、ひつまぶしをいただきました。2日連続で鰻です。少し、心が痛みました。

喜多酒造さんを訪問しました。

■今日は、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている農家の堀彰男さんと、東近江市にある喜多酒造の喜多良道社長を訪問いたしました。今、堀さんと企画中の「第1回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」についてご相談をするためです。喜多酒造さんは、「喜楽長」という銘柄でよく知られていますが、それに加えて、堀さんの「魚のゆりかご水田米」を使って「月夜のゆりかご」という銘柄のお酒も醸しておられます。

■そのようなこともあり、「味わう会」でも「月夜のゆりかご」をお出しするのですが、喜多社長には、農家である堀さんとの連携で「月夜のゆりかご」が誕生するまでの事や、世界農業遺産を梃子に滋賀の農林水産業、食品産業、旅行業がどのように連携していくのか、そのあたりの展望についてもお話しいただくことになりそうです。今日は、今後の「味わう会」の展開についてもご質問やご意見をいただきました。また貴重なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。喜多社長にご相談をさせていただいたことで、とても力が湧いてきました。そして、次の展開についても少しビジョンを持つことができました。

【関連投稿】「滋賀の地酒-酒学事始」

龍谷大学吹奏楽部OB・OGとの会食

■昨晩は、仕事が終了したのち京都へ移動しました。2008年春に卒業した福富太一くん、そして行武弥生さんと会食しました。2人とも龍谷大学吹奏楽部で活躍した人たちなんです。ちなみに、福富くんは私のゼミの学生でもありました。

■少し福富くんのことについて書いておきたいと思います。福富くんは、私のゼミの3期生になります。私もまだかろうじて40代でした。学生の皆さんには、各自一人でフィールドワークを行い、そのデータに基づいて卒論を書いてもらうことが私のゼミでの約束でした。でも、福富くんは、卒論に関してはあまり熱心になれない学生でした。というのも、彼は吹奏楽部のトランペッ奏者だったのですが、心は吹奏楽部のことでいっぱいだったからです。当時、私は学生の皆さんの課外活動に関してあまり理解できていなかったのではないかと思います。

■もちろん、学業が第一であることに間違いはないのですが、学生の皆さんの成長にとって課外活動は大変重要な役割を果たしているからです。当時の私は、その辺りについて理解が不足していました。というわけで、福富くんの卒論への姿勢については、内心、少しイライラしていたのではないかと思います。でも、福富くんは、ゼミの約束通り十分かどうかは別にして、フィールドワークに取り組みきちんと卒論を執筆して提出しました。また、同時に、吹奏楽部での演奏会でも頑張ることができたようです。

■福富くんが卒業した後、ずっと交流はありませんでした。ところが数年前に、facebookで私を見つけて友達申請をしてくださったのです。それ以来、彼のfacebookへの投稿を拝見していますが、立派な企業人に成長されたなあと喜んでいます。営業職のようですが、若い後輩の社員さんたちの研修も担当されているようです。加えて、吹奏楽も現在でも続けておられるのです。きちんとレッスンにもついて空いた時間できちんと練習をされています。立派だなあと思います。彼の方も、私がたびたび吹奏楽関連の投稿をしているので読んでくださっているようです。彼も、自分が学生の時のゼミの先生が部長だと知って少し驚かれたのではないかと思います。

■行武弥生さんと初めてお会いしたのは、吹奏楽部のOBOG総会の時ではないかと思います。私はもちろんOBではないのですが、部長として出席させていただきました。OBOG会のお世話をいろいろしてくださっているようです。facebookでもつながっています。今回は、福富くんの同期であることから、彼から声をかけてくださいました。

■昨晩は、お二人が4回生の時、2007年度のお話も聞くことができました。手元にある『創部50周年記念誌』には、その年の出来事に関して、次のように書かれていました。学生指揮をされていた山田慎吾さんがお書きになった文章です。

【若林先生が専任監督になられた事】

若林先生が専任監督に就任される少し前。先生に警視庁音楽隊隊長就任のお話がきていました。しかし先生は、そのお話を断り吹奏楽部の専任監督に就任してくださいました。今でも若林先生、学校関係者の方々には言葉では言い尽くせないほどの感謝でいっぱいです。【最後のコンクール】

若林先生が専任監督に就任されて初めてのコンクール。更に4回連続大会金賞がかかった年。重要な大会でしたが、結果は全国大会銀賞でした。レセプションで若林先生が仰った「全ての責任は音楽監督である僕にある」というお言葉。これは今でも重く胸に響いています。先生がいかに大きなものを背負って専任監督に就任されたかが痛いほど伝わり苦しかったです。

■私自身、若林監督ご本人から監督に就任の前後のことは伺っています。昨日は、行武さんからは、「若林先生が警視庁音楽隊隊長になると聞いて、泣き崩れた」ということを伺いました。でも、この引用にも書かれているように、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督に就任いただき、その後、龍谷大学吹奏楽部は更に飛躍していくことになります。お二人は、吹奏楽部の時代の変わり目のような時代を現役部員として過ごされたことになります。

養蜂家を目指すたなかくん。

■昨晩は、農学部の古本 強さんと、古本さんの指導で修士号を取得した田仲陽くんと呑みました。もちろん、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」です。田仲くんの修士論文は、ミツバチに関するものでした。ミツバチは、巣箱の中を大変清潔に保っているそうで、実験的にカビを巣箱の中に入れても、一晩で巣箱の外に排除してしまうのだそうです。そういうミツバチの行動に関連する研究で修士号を取得されました(間違った理解だったらすみません…)。

■古本さん自身は、植物のゲノムの研究をされているのですが、地域貢献に関連して養蜂にも取り組んでおられます。田仲くんは、古本さんの研究の方ではなくて、地域貢献の養蜂に魅了されたのです。そして、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことができたのでした。修士論文だけでなく、この春からは養蜂の企業に就職されます。そしてプロの養蜂家を目指されます。とっても素晴らしいことだと思います。というのも、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことって、大変難しいことだからです。もちろん大学を卒業したり、大学院を修了した時に、多くの皆さんは民間企業や行政組織や各種団体で働き始めるわけですが、おそらくその時点で働くことに意欲を持ってはいても、そのこと自体が田仲くんが言うような意味での「自分のやりたいこと」ではないように思うのです。そのような意味で、田仲くんはとっても幸せなのだと思います。いつか養蜂家として自立し活躍してほしいと思います。

■昨年の6月のことですが、瀬田キャンパスで古本さんと田仲くんが「ハチミツのイベント」を開催されている時に、いろいろお話をさせていただきました。その時、田仲くんがお話くださった内容がとってもおもしろかったので、「今度、呑みながら話を聞かせてよ」とお願いしていたのです。昨日は、そのときの約束をやっと果たすことができました。

■昨日は、大学の将来についていろいろ話をしました。私は社会学部、古本さんは農学部、所属する学部は違いますが、お互い、自分たちの思うところを正直に話しました。たなかくんの前で大丈夫かなという内容もあったけれど、良かったと思います。

新福菜館とホルモン鍋

■この投稿には何か一貫したテーマがあるのかといえば、ありません。食というだけで。すみません。でも、最近の食事で印象に残ったことなので。

■先週の木曜日、特定非営利活動法人「琵琶故知新」のアイデアソンが終わり、午後からのシンポジウムにオンラインで参加するということで、帰宅途中で「新福菜館 大津京店」をお邪魔しました。本店は京都駅のそばにあります。あの有名な新福菜館の大津京支店です。こちらのラーメンやチャーハンは黒いけれど、醤油辛さはありません。以前は知り合いの人が経営されていましたが、経営者が変わりました。味も少し変わったかな。もちろん美味しくいただきました〜。これ、定食です。ラーメンは普通、チャーハンは小盛り。たまに、食べたくなります。

■ 月曜日の夕食は、ホルモン鍋でした。最近、1人の時は、ホルモン鍋を作ります。私、好きなんです、ホルモン鍋が。でもホルモンについては好き嫌いがありますからね、1人でないと食べられないというか、普段はちょっと遠慮しています。

■それはともかく、ホルモン鍋は野菜がしっかり食べられます。簡単に作れますし。仕事から帰っても、調理時間がかかりませんので、問題ありません。春キャベツは半玉使いました。半球でもホルモン鍋にすると全部食べられます。ホルモン鍋ですからホルモンがメインなんですが、個人的にはホルモンの旨みがよく染み込んだキャベツが大好きなんです。キャベツ、美味しい!!

少しだけ鍋を残しました。火曜日の朝、ここにうどんを入れていただきました。あっ、いつもならばうどんですが、鍋用のうどんは売り切れていました。ということで、きしめんです。