【ゼミ連絡】4年ゼミ・前期の報告の順番

■4年生ゼミの皆さん。連絡です。今日は、前期最初のゼミでした。体調不良や就職活動で欠席する人がいました。欠席の連絡は、もっと早めにきちんとメールで行うようにしてください。欠席の理由もきちんと書くこと。しっかりスケジュール管理、自己管理してくださいね。就職活動であっても、無断欠席はだめです。よろしくお願いいたします。

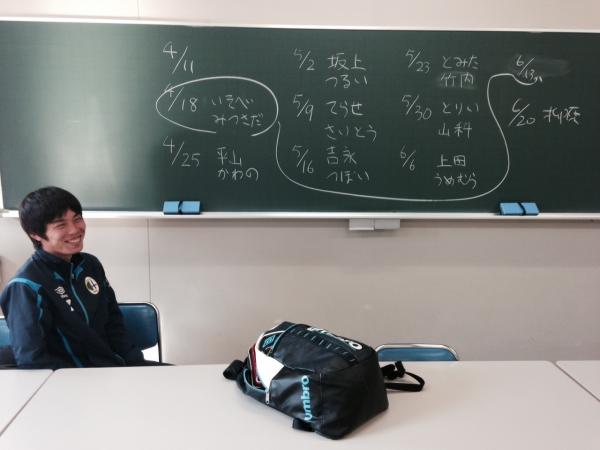

■前期のゼミでの研究報告の順番が決まりました。トップの画像をご覧ください。1回につき、2名報告してもらいます。まだ、調査のフィールドがはっきりせず、卒論のテーマさえもぼやっとしている人が多いわけですが、面談のなかで絞り込んでいきましょう。急いぎましょう。

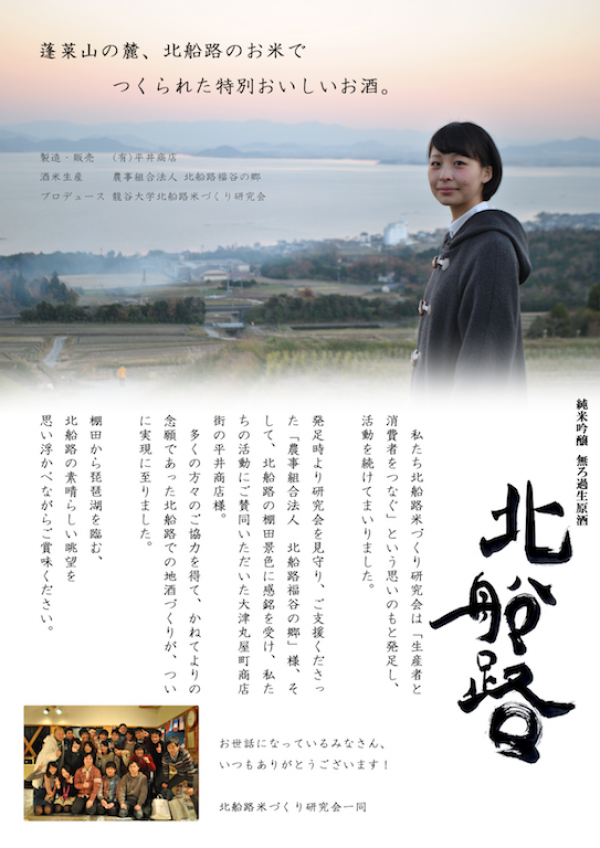

■就職活動、卒論の調査・研究、忙しいわけですが、「北船路米づくり研究会」のことについても3年生をきちんと指導していってください。

2014年度の面談

■昨年度、2012年度は延べ104人、2013年度は114人と面談を行いました。2014年度も、記録を残すことにします。

いつ面談したかの記録を残します

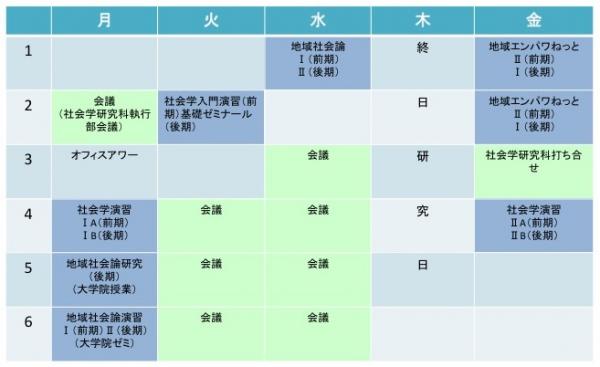

■このエントリーでは、2014年度のゼミ生との卒業論文やゼミ報告に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます。面談の詳しい内容については、ここには書きません。キーワード程度です。私のこれまでの経験では、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。必ず、「卒論カード」を用意して面談にきてください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約状況のみここに書き込んでいきます。このエントリーは、「2014年度」4月からの面談記録です。面談にあたっては、上記の時間割を参考にしてください。

【追記】

■「オフィスアワー」を設けていますが、それ以外でも面談をいたします。メールで面談の日時等を調整させていただきます。

■月曜日の3限を「オフィスアワー」とします。授業に関する質問、研究についての相談、そのた学生生活に関する相談等も含めて研究室にお越しください。ただし緊急の用事等が発生する場合がありますので、あらかじめメールでご連絡をいただけるとありがたいです。

■火曜日の午後は、深草キャンパスで大学院委員会、大学院運営委員会、全学研究運営会議等が入ることがあります。毎週ではありませんが、瀬田キャンパスにいないことが多いと思います。火曜日の午後面談を希望されるばあいは、あらかじめメールで確認をお願いいたします。

■水曜日の午後は、学科会議、教授会、研究科委員会等が入ることがあります。それらの会議がなくても、大津エンパワねっと運営委員会、その他の打ち合せ等がはいる可能性があります。水曜日の午後面談を希望されるばあいは、あらかじめメールで確認をお願いいたします。

■木曜日、2014年度は終日研究にあてたいと思います。土日も、地域連携に関する活動からなかなか研究のための時間がとれません。ということで、ここは無理をしてでも研究日を設けなくてはということで、一切、研究以外のことはやる予定がありません。大学に来ているかもしれませんが、この日は面談はいたしません。

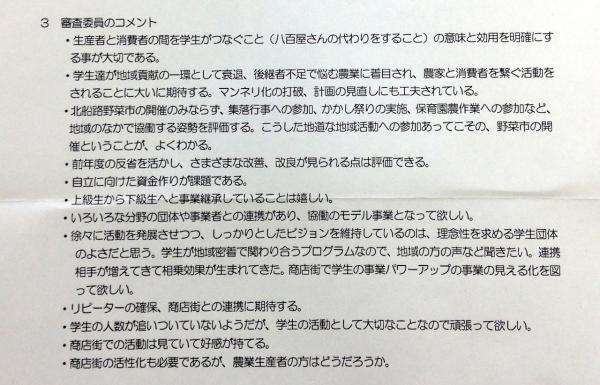

大津市役所の「パワーアップ・市民活動応援事業」に採択。

卒業式

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■私のゼミは、全員フィールドワークをすることが前提となっているので、卒論を仕上げるためにはとても時間がかかります。「ほんまに、大丈夫なんか…」とイライラさせられましたが、出来や評価は別にして、全員卒論を提出することができました。単位を残していた者もいましたが、全員、卒業に必要な単位をとることができました。一番ホッとしているのは、じつは私かもしれません。4月からは社会人ですね。皆さんが、それぞれの職場で頑張って生きていくことを、応援しています。ぜひ、同窓会をいたしましょう。下の写真、左側は、応援リーダー部の皆さんが、卒業生にエールを送っているところです。

【追記】■なんだか、私、疲れた顔をしていますね…。ちょっといろいろあって気疲れしました。

対岸からみた北船路

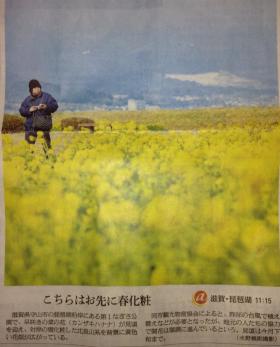

■昨日、帰宅して夕刊をみました(朝日)。すると、春の雰囲気満載の写真が載っています。琵琶湖の湖岸にある菜の花畑です。大変有名な場所です。山頂の雪をまだ残す比良山系を背景に素敵な写真が撮れることから、たくさんの写真マニアの皆さんが押し掛けて撮影の順番を待つほどです。

■ところで、この夕刊の写真をみて、「おっ!!」と思いました。右の方、比良山系の山裾に白くなっている場所が写っているからです。ここは、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」が、「龍大米コシヒカリ」や「龍大芋」を生産している北船路の棚田です。この写真では、逆三角形をつぶしたようにみえますね。私たちが「龍大米」を生産しているのは、こんな形の「▽」右上の角のあたりになります。一番高い場所にあります。ということは、比良山系の山水が一番最初に入ることになります。そのため、村のなかでも、「あそこの田んぼは味が良い」ということで有名です。

■菜の花畑と北船路の棚田との関係を地図で確認してみました。右上の地図は、琵琶湖全体を示しています。赤い矢印は、菜の花畑から北船路の棚田に向かっています。地図をクリックすると拡大します。下の地図は、もっと当該の場所にせまってみたものです。だいたい、位置関係をご理解いただけましたでしょうか。

■この地図をみていて思い出したことがひとつあります。以前、村の方からお聞きした話しです。北船路は棚田の農村ですが、その背後にある比良山系の蓬莱山全体が、旧村時代から村の財産を維持・管理する「財産区」のものになっています。今はおこなわれていませんが、以前は、この財産区でとれた薪炭材が北船路の浜から守山市方面に運ばれていたと聞きました。おそらく、燃料革命がおきる以前のことだと思います。本当は、こういう「聞き書き」の調査もきちんとしたいのですが、なかなかですね~。

【追記】■棚田からこの他の花畑の方面を見ると、湖岸に黄色い場所がみつかるのでしょうか…。どうなんだろう。

2013年度脇田ゼミ「卒論発表会」

■私は、2004年に龍谷大学社会学部社会学科に赴任しましたので、始めての卒業生を送り出したのが、2006年春になります。2013年3月卒業の8期生まであわせると、112名が巣立っていったことになります。今年も、9期生9名が卒業する時期が近付いてきました。しかし、卒業するためには、卒業論文を書きあげて合格しなければなりません。今日は、その9期生の卒業論文発表会がありました。以下が、9期生の卒業論文の題目です。

臼杵寛将:「都市農業におけるエコ農産物に関する取組み-大阪府松原市の”まったら愛っ娘”を事例として-」

北川大介:「町並み保全と甦る伝統工芸-滋賀県日野町の事例をもとに-」

中村曜:「集落営農における農地保全と地域再生-滋賀県甲賀市の農業組合法人の事例をもとに-」

枡田明弘:「ウェルネスとし加古川にみる街づくり-加古川ツーデーマーチの事例をもとに-」

安平昂志:「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」

山田陽平:「村の組織運営と祭り-滋賀県大津市北船路の事例をもとに-」

山根一伯:「大都市に位置する商店街の課題」

井上まどか:「交流の場としての直売所-京都府京田辺市普賢寺地域ふれあいの駅の事例をもとに-」

松見詩織:「地場産学校給食から広がる地域のつながり-小浜市立内外海小学校の事例をもとに-」

■私はゼミ運営の最終的な目標を、「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆し、自信をもって卒業していくことにおいています。ですから、卒論指導は時間をかけて丁寧におこないます。個別面談を重視します。また、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことにしています。もちろん、個別面談を通して指導・支援しますが、基本的には、自分自身の力で調査をしなくてはいけません。必然的に、ゼミ生にとっては、卒論は「大きな壁」になります。この「大きな壁」を乗り越えてもらうことで、各自に成長してもらうことが私の教育のねらいでもあります。

■さて、9期生はどうだったでしょうか。もちろん評価に関してここに書くわけにはいきませんが、多くのゼミ生は「もっと早い時期から、卒論に取り組んでおけばよかった」と思っているはずです。先輩たちも毎年、同じことを繰り返し反省しています。私自身も「早めに取り組むように」と口を酸っぱくしていってはいるのですが…。もちろん、きちんと調査をして順調に卒論を提出できたゼミ生もいますが、その一方で「大きな壁」の前にひるんでしまうゼミ生もいます。そうであれば、ステップを踏みながら少しずつ自分が成長していることを実感できるような、そのような工夫も必要かもしれません。

「経験」すること

■ある学生と面談をしていたときのことです。「せんせー、僕の『やる気スイッチ』、どこにあるんですかね。結果がみえていないと、やる気がでないんですよ」。つまり、「こうすれば確実に確かな結果が獲得できる」と保証され、高い確実性が存在しないのであれば、自分は取り組みたくない…ということなのかもしれません。そのことを、自分でも困ったことだと思っており、なんとかしたいとは思ってはいるようなのですが…。私だって「やる気スイッチ」があればなあ…もっとバリバリ仕事をするんだけど…とは思いますが、「結果がみえないと、やる気がでない」というのは…すぐには理解できません。結果がすぐにはみえないから、確実ではないからこそ、そして未知の経験ができるからこそ、逆に、やる気が生まれてくるってこともあると思うからです。最初から結果が見えている…そんな計算可能、予測可能な未来…、それはそれで退屈で辛いことなんじゃないでしょうか(…・と思うのは、おじいさんに近づきつつある、おじさんの言い分でしょうが)。

■いろいろ学生たちと話しをしていて、時々、強く感じることがあります。コスト・ベネフィットを考えるように自分の日々の生き方を選択しているように思うのです。無駄になるかもしれないけれど、汗をかいて頑張って、人に相談をしてお願いをして…そんな面倒なことはできるだけしたくない。要領よく結果だけを獲得したい。そんな発想が見え隠れしているように思うのです。言い換えれば、自分の思うようにならないことは苦痛であり、そのような苦痛は、できるだけ自分の周りから消去したいという願望です。

■今、『民主主義のつくり方』(宇野重規・筑摩選書)という本を読んでいます。このなかで、藤田省三(日本思想史)が取り上げられています。引用してみます。

藤田は『経験の重視と自由の精神とは分ち難い一組みの精神現象』であるという。逆にいえば、経験が失われるとき、自由の精神も失われる。(中略)藤田にとっての経験とは、人と物との相互的交渉である。『物に立ち向かった瞬間に、もう、こちら側のあらかじめ抱いた恣意は、その物の材質や形態から或は抵抗を受け、或は拒否に出会わないわけにはいかない。そしてそこから相互的交渉が始まり、その交渉過程の結果として、人と物との或る確かな関係が形となって実現する』。藤田にとっての経験とは、自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇を意味した。その意味では、経験とは自分の恣意性の限界を知ることに等しい。

もし人がすべてを思うままに支配できるならば、そこには経験はない。思うままにはならない物事に対し、それと交渉し、何とか行き詰まりを打開すること、そのような実践こそが、藤田にとって経験の意味するものであった。そして、経験なくして人間の成熟はありえないと藤田は考えた。

自分の思うようにならない物事との交渉は、当然苦痛を伴うものになる。しかし、自分を震撼させるような物事との出逢いを回避するとき、人はすべてを支配できるという幻想に自閉することになる。とはいえ、それは真の意味での「自由」とはほど遠い。「自由の根本的性質は、自分の是認しない考え方の存在を受容するとこにあ」るからである。

(中略)現代社会をますます覆い尽くすようになっているのは、「私たちに少しでも不愉快な感情を起こさせたり苦痛の感覚を与えたりするものは全て一掃して了(しま)いたいとする絶えざる心の動きである」。このような傾きこそが、人々を「経験」から遠ざけると藤田が考えたことはいうまでもない。(中略)経験を拒み、言い換えれば自分に抵抗し拒絶を示すような事態との遭遇を回避し続けるとき、逆説的には人間は自動的な機械の部品にならざるをえなくなっていくと藤田は指摘した。

「今私たちを取り巻いている世界には、もはやそのような基礎経験も、それとの知的交渉を通した知的経験の再生力もない。それだけに、自分だけの『体験』を重視することによって、制度の部品となっている函数的境遇の中での気晴らしと『自分』の存在証明を求めようとする」。いたずに自らの「体験」を誇る言説の氾濫にいらだちながら、それにもかかわらず、「経験」は失われ続けていると藤田は指摘したのである。

■藤田省三の文献をきちんと読んだわけではなく、宇野さんの文章を引用しているだけです。孫引きのような形になりますが、この藤田省三の「経験」という概念は、面談する学生たちの発言の背後にあって無意識のうちに共有されている時代意識のようなものを考えるうえで、大切なことだと改めて思うのです。宇野さんが引用している藤田省三の文献は1980年代から1990年代にかけて書かれたものです。学生からすれば、ずいぶん大昔の話し…のように思えるかもしれませんが、そうではないと思います。藤田が批判的に指摘した状況は、より一層、深く社会のなかで進行しているのではないでしょうか。

■ここで、話しを少しかえます。龍谷大学社会学部の理念は、「現場主義」です。この「現場主義」をどう捉えるのか、教員によって様々だと思いますが、私は上記の藤田のいうところの「経験」を学生たちが積み重ねていくことこそが「現場主義」の教育ではないかと思うのです。私の限られた経験ですが、地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」で…、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」で…、そして各自の卒論のフィールドワークで、義務感からでもなく、就職に有利だからという功利主義的な考え方からでもなく、それぞれの活動のなかで自分の目の前に生じている事態にきちんと向き合い、「経験」(自分が思うようにはコントロールできない物や事態との遭遇)を蓄積していった学生が結果として成長していくように思うのです。そして、なによりも大切なことは、藤田のいう意味での「自由」に近づいていると思うのです。

【追記】■この『民主主義のつくり方』、勉強になります。この本を、出版社側は、こう紹介しています。

民主主義は今、不信の目にさらされている。決定までに時間がかかり、「民意」は移ろいやすい…。だが、社会の問題を共同で解決する民主主義を手放してしまえば、私たちは無力な存在となる他ない。ならば、この理念を再生させるには何が必要か?「習慣」と「信じようとする権利」を重視する“プラグマティズム型”の民主主義に可能性を見出す本書は、この思想の系譜を辿り直し、日本各地で進行中の多様な実践に焦点を当て、考察を加えてゆく。未来が見通しがたい今、「民主主義のつくり方」を原理的に探究した、希望の書である。

■プラグマティズムに関連して、本書ではチャールズ・テイラーが取り上げられていました。そしてテイラーの「孔だらけの自己」(porous self)と「緩衝材で覆われた自己」(buffered self)という概念、興味深いですね〜。

近代の「緩衝材に覆われた自己」とは、自らの内面に撤退し、そこから世界をうかがい、あるいは操作しようとする存在である。あらゆる意味は自らの内面からのみ生まれるのであって、自分の外部と統御すべき対象でしかない。

雪の比良

■本格的に寒くなってきました。普段、自宅のある奈良から京都までは、近鉄を利用しています。そして、京都からは、JRで瀬田までいきます。近鉄で京都に近づくと、比叡山の山頂が薄っすら白くなっているのが見えました。さらに、その北側にみえる山並みは、山頂が真っ白でした。京都からJRに乗り、滋賀県にはいると、すっかり冬景色になっていました。遠くにのぞむ比良山系は、山頂あたりが真っ白になっていました。不思議なものですね。夏場は、湖上の空気も水蒸気を含んで淀んでおり、比良山系もぼんやりとしかみえないのですが、冬になり空気もクッキリしてくると、はっきり眺めることがてきます。はっきり眺めることができるためでしょう、まるで、こちらに山々が迫ってくるようです。それほどの迫力があります。

■本格的に寒くなってきました。普段、自宅のある奈良から京都までは、近鉄を利用しています。そして、京都からは、JRで瀬田までいきます。近鉄で京都に近づくと、比叡山の山頂が薄っすら白くなっているのが見えました。さらに、その北側にみえる山並みは、山頂が真っ白でした。京都からJRに乗り、滋賀県にはいると、すっかり冬景色になっていました。遠くにのぞむ比良山系は、山頂あたりが真っ白になっていました。不思議なものですね。夏場は、湖上の空気も水蒸気を含んで淀んでおり、比良山系もぼんやりとしかみえないのですが、冬になり空気もクッキリしてくると、はっきり眺めることがてきます。はっきり眺めることができるためでしょう、まるで、こちらに山々が迫ってくるようです。それほどの迫力があります。

■ところで、今日は3人のゼミ生と面談をしました。それぞれ、相談の内容は違いますが、どこかで共通するのは就職活動のことです。就職活動という一点に絞ってみても、悩み方はそれぞれに違います。1人の学生は、これまで「大津エンパワねっと」、「社会調査実習」、「北船路米づくり研究会」に取り組んできました。いずれも、「学外の人たちとの関係」が大切になります。これらの授業や実践活動のなかで、どのような「深い経験」をすることができたのか、そこから何に気づき、何を学ぶことができたのか、そして、それらの経験をベースにどのような卒業論文に取り組もうとしているのか…その辺りをきちんと文章にしておくことを勧めました。実際のところ、その学生は濃密な経験をしてきているのですから。そうすることで、自分の頭のなかにあるモヤモヤを整理することができるはずです。

■その他にも、いろいろ雑談をしましたが、少し顔の表情が明るくなったように思いました。就職活動は大変だと思うけれど、いつもいっているように「卒論と就職活動は車の両輪」。自らのフィールドワークにもとづく水準のある卒業論文を書いてほしいと思います。

卒業生の樋口くんのこと

■龍谷大学社会学部のホームページが、少し前のことになりますがリニューアルされました。 そこには、社会学部4学科の卒業生が登場しています。社会学科の卒業生は、うちのゼミ生だった樋口晃一くんです。4年生の春、早々にハウスメーカーに内定をとり、いったんはそこに就職したのですが、今年の春、米原市役所に転職しました。地方公務員になったのです。私のゼミからは、現在まで112名が卒業していますが(1~8期生)、そのうち公務員になったものは確認できるだけで15名。さらに、卒業後に公務員になったもの(転職したもの)は15名のうちの10名になります。よくわかりませんが、私の主観では、公務員の比率が高いように思います。

■龍谷大学社会学部のホームページが、少し前のことになりますがリニューアルされました。 そこには、社会学部4学科の卒業生が登場しています。社会学科の卒業生は、うちのゼミ生だった樋口晃一くんです。4年生の春、早々にハウスメーカーに内定をとり、いったんはそこに就職したのですが、今年の春、米原市役所に転職しました。地方公務員になったのです。私のゼミからは、現在まで112名が卒業していますが(1~8期生)、そのうち公務員になったものは確認できるだけで15名。さらに、卒業後に公務員になったもの(転職したもの)は15名のうちの10名になります。よくわかりませんが、私の主観では、公務員の比率が高いように思います。

■さて、社会学部のホームページに登場している樋口。後輩の現役生の皆さんに、すてきなメッセージを届けておられます。以下、それを引用します。ここに書かれていること、特に、卒業論文にもっとも力を入れて取り組んだということは、本当のことです。頑張って調査を行い、レベルのある卒業論文を書き上げました。

樋口 晃一さん

社会学科 卒業

「米原市役所 子育て支援課」在職中卒論は仲間と一緒に、出来あがりの達成感はいい思い出

―― 龍谷大学在学中、もっとも力を入れていたことを教えてください。

卒業論文に力を入れて取り組みました。『地域住民によるまちづくり』をテーマに、地域で活動されているまちづくり団体を事例に取り上げ、地域住民によるまちづくりが地域コミュニティにどういった変化・影響を与えるのかなどについて考察し、論文にまとめました。

卒業論文はゼミの中で、各ゼミ生が各々のテーマで取り組むため、一人で執筆しなければなりません。当然、実際にまちづくり団体へ話を聞きに行くためにアポイントをとることや、聞き取り調査に行くことも全て一人で取り組まなければならず、初めはうまくいかないことも多く、卒業論文を書けるのか不安になることもありましたが、ゼミの先生やゼミの仲間と相談し合いながら卒業論文を書き上げ、仲間と一緒に提出したときの達成感は忘れません。フィールドワークは現場が面白い

―― 龍谷大学での授業や実習等でもっとも印象に残っていることは何ですか?

龍谷大学社会学部では、演習や実習を重視したフィールドワークを通した授業が多かったことが印象に残っています。入学してすぐに入門実習があり、実際に現場に足を運び調査をするフィールドワークの基礎を学びました。3年次に履修した社会調査実習では、3泊4日のフィールドワークを行ってグループで報告書にまとめ、現地での報告会もさせてもらいました。私たちのクラスは、鳥取県倉吉市へ調査に行きましたが、実際に現地を訪れ話を聞いてみると、事前調査では見えてこなかったような発見などもあり、フィールドワークの難しさと同時に現地に足を運ぶことの面白さを感じました。

疑問も持つことで社会が見えてくる

―― 大学で学んだことが社会人となって役立ったことは?

社会学は、社会現象が人や集団の相互のつながりの中でどのように生み出されているのかを解く学問であると思います。私は龍谷大学で社会学を学び、物事をいろんな角度や視点から考える力が身についたことが社会人になって役立っていると思っています。入学時、ある授業で「社会学は社会の中にある”常識”を疑ってみることから始まる」というような話をされたことがありました。当たり前だと思っていることに「なぜ?」と疑問を持つことは、その事象について、いつもと角度を変えて見ることや違った視点から考えてみることから生まれると思います。社会学を学ぶことで、そうした力が身についたと思います。

私は大学卒業後、ハウスメーカーに就職し、大阪に住んでいましたが、この4月に転職、地元の市役所(米原市役所)で働いています。卒業論文で『地域住民によるまちづくり』をテーマに研究したことが大きく影響を受けていると思っています。

現在は子育て支援課で子育てを応援する施策に携わり、勉強の日々ですが、龍谷大学で学んだこと、得たことを今後、行政職員として、より良き地域社会実現のために活かしていかたいと思います。自己を分析し、視野を広く持ち就職活動

―― 就職活動中、役立った龍谷大学の就職支援(キャリアプログラム)は?

業界研究セミナーや学内企業セミナーには、積極的に参加していました。業界や業種を自分の思い込みなどで絞ることなく、できるだけ視野を広く持って実際に話を聞く中で、自分自身がどんなことに興味があるのか、どういったことにやりがいを感じるのかといった自己分析することにも役立ちました。

また、学内企業セミナーには龍谷大学の卒業生で、企業で活躍されている先輩社員や内定者の方が来てくれていることが多いので、説明会だけでは聞けない仕事の話や就職活動のアドバイスなども聞かせてもらえる良い機会になっていました。受験勉強はモチベーションを保つこと

―― 龍谷大学をめざす受験生に一言!

受験勉強に励んでいるときには、受験までの日々が長く、ときにはつらく感じることもあるかもしれませんが、そんなときは、志望する大学でやりたいことができている自分を頭の中でイメージして、モチベーションを保ちながら受験に臨んでほしいと思います。入学後は、多くの人とのつながりや様々な経験を大切にして、龍谷大学に入学できてよかったと思えるような学生生活を送ってほしいですし、この大学で学べばきっとそう思えるはずです!