動画「2分(とすこし)で解説 びわ湖の日とMLGs」

■本日、琵琶湖保全再生課水政策係から以下のようなメールが届きました。

石けん運動、そしてマザーレイクフォーラムが担ってきた、自分たちの環境は自分たちで守ろうとする“自治”と、県民と行政が協力しながらそれを達成しようとする“連携”の精神を受け継ぐべく、きたる令和3年7月1日「びわ湖の日」40周年に、新たな取組がはじまります。それが『マザーレイクゴールズ(MLGs)』です。

令和3年(2021年)7月1日は「びわ湖の日」40周年。

びわ湖の日と、その精神を受け継ぐ新たな取り組みマザーレイクゴールズ(MLGs)について解説します。MLGsへの賛同はこちらから簡単にできます!

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=9485MLGsについての詳細は、「マザーレイクゴールズ(MLGs)アジェンダ(素案)」をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/317517.html#琵琶湖

#滋賀県

#SDGs

#MLGs

#マザーレイク

#マザーレイクゴールズ

#びわ湖の日

■ということで、私もMLGsへ賛同いたしました。

「2021年度夏原グラント」の助成金贈呈式

■今週に日曜日、草津市のクサツエストピアホテルで、公益財団法人平和堂財団「2021年度夏原グラント」の助成金贈呈式が行われました。夏原グラントでは、NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して2012年度から助成を行っていますが、今年で第10回になります。私は、2014年から審査員としてお手伝いをさせていただいています。結構、初期の頃からお手伝いしているので、申請される環境保全活動の内容が全体として年々レベルアップされているように思います。審査させていただくことで、「現場の知」が生み出されるプロセスに関して、私自身もいろいろ勉強することになります。感謝です。

平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)

■昨日は、終日、平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)、一般助成1年目2次選考でした。地域の環境保全活動に取り組む24の団体のプレゼンテーションをお聞きしました。事前に申請書類を拝見した上で、質疑応答も含めて1団体10分でお話を伺っていきます。限られた時間で、これから取り組もうとされている事業を、その背景も含めてきちんと説明しようとすると、なかなか大変です。こういったプレゼンテーションに慣れておられる団体と、そうでない団体とがあります。もちろん、慣れておられるからといって、良いプレゼーテーションとは限りません。事業にかかる費用がきちんと積算されているかどうか。事業の中身が具体的であるかどうか。実現可能性はどうか。この事業が他の団体のモデルになるかどうか…様々な観点から質問をして審査を行なっていきます。ということで、審査する側もなかなか大変なのです。

■昨日は、終日、平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)、一般助成1年目2次選考でした。地域の環境保全活動に取り組む24の団体のプレゼンテーションをお聞きしました。事前に申請書類を拝見した上で、質疑応答も含めて1団体10分でお話を伺っていきます。限られた時間で、これから取り組もうとされている事業を、その背景も含めてきちんと説明しようとすると、なかなか大変です。こういったプレゼンテーションに慣れておられる団体と、そうでない団体とがあります。もちろん、慣れておられるからといって、良いプレゼーテーションとは限りません。事業にかかる費用がきちんと積算されているかどうか。事業の中身が具体的であるかどうか。実現可能性はどうか。この事業が他の団体のモデルになるかどうか…様々な観点から質問をして審査を行なっていきます。ということで、審査する側もなかなか大変なのです。

■以前の投稿にも書きましたが、私は2014年からこの夏原グラントを審査員としてお手伝いをしてきました。もう8年目、来年は9年目になります。これだけ長く審査をさせていただくと、私のような者でも、気が付いてくることがあります。活動している地域は違っていても、非常に似かよったテーマや問題を抱えて活動に取り組んでおられる団体が複数おられるのです。もちろん、団体同士の交流会も開催されているのですが、非常に似かよったテーマや問題の団体だけが集まっているわけではありません。私は1人の審査員でしかありませんが、財団の関係者の皆さんには、ぜひそのような団体が集まって意見交換やお互いにアドバイスをする「場」を作っていただきたいなあと思います。また、お互いの活動の「場」を見学して学び合うこともしていただきたいなあと思います。それと同時に、異なるテーマや課題に取り組んでいるけれど、団体同士が同じ地域社会の中で活動している場合についても、同様の「場」づくりができればなあとも思います。同じ地域で助け合っていける仕組みが生まれてくる可能性があります。

■財団と団体の間の助成を媒介とした関係だけでなく、助成を受けた団体同士にお互いに支え合う関係が、「夏原グラント」の中に生まれてくればなあと思います。そのことを節に願っています。

「通信技術の発展と環境保全活動」

■月曜日の夕方、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会が開催されました。いろいろ議題があったのですが、最後の方の「通信技術の発展と環境保全活動」というテーマでのディスカッションが楽しかったし、とても妄想しました。妄想って書きましたが、とても刺激を受けていろいろアイデアが頭の中に湧いてきたということです。

■「通信技術の発展と環境保全活動」に関する私個人の経験といえば、まず思い出すことがあります。それは、参議院議員をされている嘉田由紀子さんが、かつて滋賀県琵琶湖研究所に在籍されていた頃に、仲間と一緒にパソコン通信を使って取り組んでおられた「ホタルダス」という参加型による蛍の市民研究です。当時、私はそれを横から眺めていました。参加型調査といえば、高度経済成長期の時代に乱開発と戦うために編み出された「タンポポ調査」が有名ですが、嘉田さんたちの「ホタルダス」は、そのような「タンポポ調査」とはまた別の切り口を持つ参加型調査でした。

■パソコン通信といえば、あの頃は、通信モデムから聞こえてくる「ピーヒョロロロ〜」という音を聞くだけでも、「おお凄いなあ!」と思っていました。しかし、それから約35年の年月が経過しました。スマホを使った通信は、5Gになるようですね。隔世の感があります。さてさて、この「通信技術の発展と環境保全活動」というテーマ、今後はどのような展開していくのかなあと楽しみにしています。これからの通信インフラを利用しながら、どうやって様々な環境保全団体が相互に連携しあっていけるのか、また行政や専門家と連携していけるのか、また環境保全団体を支援できるのか…その辺りのことを、通信インフラの会社の社員の方達と、環境保全に取り組む市民団体や環境科学の研究者が集まって、お互いに刺激を与えながら妄想するようなワークショップができたらいいなと思っています。

■ところで、トップの写真、投稿のテーマとは何も関係がありません。すみません。庭の片隅に生えてきた苔です。最初は、図鑑と見比べながら「うーん、コバノチョウチンゴケ…かな」と思っていましたが、Twitterで苔に詳しい方が教えてくださいました。ノミハニワゴケかコメバキヌゴケあたり…とのことです。苔、難しいです。胞子体が伸びている。その先端の蒴(さく)と呼ばれる部分に胞子が詰まっていて、成熟すると風に飛ばされて広がっていくようです。何か健気さを感じました(人間の側の勝手な思い込みでしかありませんが)。特定非営利活動法人「琵琶故知新」、小さなNPOですが、私たちも頑張らねば。

「環境保全活動助成事業夏原グラント」の審査会

■先週の土曜日になりますが、朝から、公益財団法人 平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント」の審査会が開催されました。私は2014年からこの夏原グラントを審査員としてお手伝いをしてきました。もう8年目、来年は9年目になります。ずいぶん長いですね。それはともかく、この日は、一般助成2年目の審査でした。今年も、それぞれの団体が興味深い活動報告をしてくださいました。ありがとうございました。また、来年度の計画についても書類で拝見させていただきました。もちろん、プレゼンテーションや申請書の書類の書き方などについては、きちんとできておられる団体と、そうでない団体とがいらっしゃるわけですが、それはそれとして、私自身にとっては、毎年、この審査は毎回大変勉強になっています。ひとつひとつの団体の報告は短いものですが、他の地域で環境保全の活動に取り組んでいる皆さん、これから取り組もうとしている皆さんにとっては、いろいろヒントがあるように思います。地域の課題をなんとかしようと賢明に取り組まれるプロセスに「現場の知恵」があります。

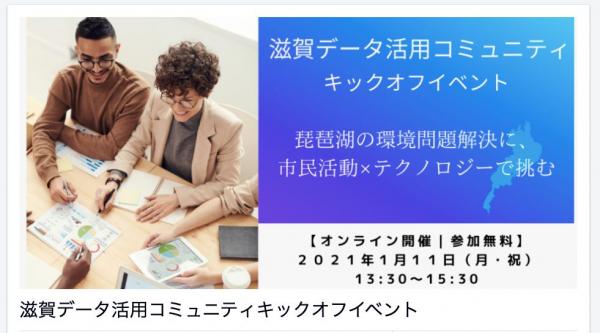

「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

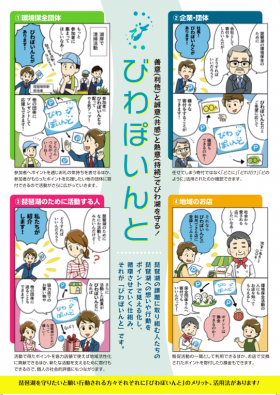

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

滋賀県立大学を訪問

■昨日は、午前中、瀬田キャンパスで仕事でした。コロナ禍の中、学生が調査に出かける際は、担当教員が書類を書いて申請しなければならないのです。けっこう煩雑なんですね。それから学外にもメールをして、本の編集作業もして…と諸々の用事を済ませてから、午後は南彦根・八坂にある滋賀県立大学へ移動しました。

■滋賀県立大学では、ひさしぶりに高橋滝治郎さんにお会いしましたと。県庁の農政部長をされている時は、滋賀県の取り組みが、FAOによって「世界農業遺産」に認証されるようにと、まるで祈願するかのように、多くの滋賀県庁職員の皆さんと一緒に「100kmウルトラウォーキング」を何度も一緒に歩きました(いつも前半でいてきぼりにされ、私がゴールした時は、すでに帰宅されているというパターン…)。今は県大の地域連携担当理事をされおられます。お会いしたのは短い時間でしたが、お元気そうでした。

■高橋さんにご挨拶をした後は、環境科学部の瀧健太郎さんの研究室を訪問しました。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長としてお話を伺いました。予想通り、とてもおもしろいお話をお聞かせくださいました。河川工学、小さな自然再生等がご専門です。瀧さんのこれまでのお仕事についてお話しいただきながら、合意形成の問題についてにいろいろ学ぶことができました(これ、「琵琶故知新」のサイトで記事になる予定です)。瀧先生、ありがとうございました。瀧さんへのインタビューを終えて、これから大津に移動しました。「琵琶故知新」の理事の皆さんとの打ち合わせです。このブログにいくつも書いてきましたが、「びわぽいんと」の運営に関する打ち合わせです。コロナ禍で、ちょっと足踏み状態なのですが、少しでも前進しなければなりませんからね。

「オーパル」さんを訪問

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■まず最初に伺ったのは、湖西の琵琶湖畔にあるスポーツ・環境体験施設「オーパル」代表取締役の山脇秀錬さんです。「オーパル」について少しご紹介しますが、修学旅行等、学校向け琵琶湖体験学習 ・琵琶湖での活動を中心とした自然体験 ・カヌー(カヤック)、ウォーターボール、ウェイクボードなどのスクール ・ドラゴンボートの普及活動 ・子どもを対象としたレーシングカヌー教室などを事業として取り組んでおられます。

■さて、山脇さんには、まず「びわぽいんと」の進捗状況をご説明いたしました。「びわぽいんと」とは、facebookやこのブログでもご紹介してきましたが、琵琶湖の環境保全活動に取り組む諸団体がつながり支え合うための仕組みです。

オーパル

びわぽいんと

■「びわぽいんと」の進捗状況についてご説明したあと、「オーパル」に隣接する浜の様子を拝見させていただきました。今、琵琶湖の水位は低下しているわけですが、それなりの量の水草が漂着していました。また、浜に近いところにも水草が流れ着いていることが確認されました。それらの水草、腐敗すると大変臭くなります。しかし、水からあげて乾燥させれば、そのような悪臭はしません。しかも、土壌改良剤(水草堆肥)として利用することができます。

■今は「オーパル」さんだけで除去をされていますが、将来的には、このような水草の除去に環境ボランティアが参加することができないか、そして除去したのち乾燥させた水草を、地域の菜園の土壌改良剤として使えないか、そのあたりのことを「水宝山」や「琵琶故知新」としては活動の課題においています。活動のメインの浜は、堅田の真野浜になりますが、「オーパル」が管理されているこちらの浜についても、真野浜とは少し違ったスタイルで水草の有効利用を進めることができればと考えています。

■少し遠くを眺めると、東近江市からバスやってこれらた中学生の生徒さんたちが、「オーパル」のドラゴンボートに乗っておられるのが見えました。コロナ禍のために修学旅行に行けなかった代わりに、こうやって琵琶湖を楽しんでおられるようです。

【追記】■私は、琵琶湖の周囲にある個々の浜と、そこに隣接するコミュニティや地域の実情に応じて、漂着する水草の有効利用の仕組みがあって良いと思っています。また、そうでないといけないと思っています。そのような水草有効利用の仕組みを「小さな循環」と呼んでいます。外部から「小さな循環」を繋いで「大きな循環」にしてやろう…などとは思ってはいけません。「小さな循環」の中で参加される皆さんにとっての参加することの「意味」がきちんと担保されることが非常に重要だからです。「小さな循環」は小さいままで良いし、それが大切だと思うのです。その上で、異なる多様な「小さな循環」と緩やかにどう連帯していくかが問われることになります。

■このような「小さな循環」とは別に、「大きな循環」があっても良いと思います。毎年、滋賀県が刈り取り船で南湖の水草を刈り取っています。大量の水草を刈り取っています。それらの大量の水草は陸地で乾燥させ、無料で配布されていたと思います。税金を使って刈り取っているので、刈り取った水草をどういう仕組みで有効利用していくのか、そこには様々な制約条件があるのではないかと思います。理想を言えば、刈り取った水草から生まれた経済的価値を、刈り取りの費用に還元していくような社会的仕組みができて欲しいと思います。

underwaterのイノウエダイスケさんにお会いする。

■先週の土曜日、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、イノウエダイスケさんにインタビューさせていただきました。イノウエさんは、「underwater」というタイトルで、京都や琵琶湖の川に生息する魚たちの様子を動画作品にまとめて発表されています。イノウエさんの公式サイト(イノウエさんはポートフォリオと呼んでおられますが)のプロフィールによれは、私の子どもの世代に近い、2人の男の子のお父さんです。お若いです。お仕事では、一級建築士として設計をされています。

■私は、たまたまTwitterでイノウエさんのことを知り、作品の数々に大変感動しました。そして、とうとう実際にお会いしてお話を伺わせていただきたいと、私の方から無理にお願いをしたのです。イノウエさんのことについては、このブログでも一度ご紹介しています。「UNDER WATER」。こちらもご覧いただければと思います。

■イノウエさんへのインタビュー、大変充実したものでした。思わず、インタビューであることを忘れて、淡水魚・川談義を楽しんでいる自分にふと気がついてしまいました。楽しかったな〜。少し時間がかかるかもしれないけれど、インタビューをもとに作成した記事は、「琵琶故知新」の公式サイトに掲載させていただく予定です。インタビューをさせていただいたのは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事で、「琵琶故知新」設立の母体となった市民グループ「水草は宝の山」代表の山田英二さんが経営される民宿「きよみ荘」の前にある真野浜です。美しい浜です。そして、背中の男性がイノウエさんです。イノウエさんへのインタビューを、山田さんにお願いをして、真野浜と琵琶湖の北湖を眺めることのできる「きよみ荘」の食堂でさせていただきました。

■イノウエさんの作品をご覧になって、生態学、生物学にとっても価値があるとお考えになる人もおられると思います。もちろん、そうなのかもしれません。しかし、私には、イノウエさんの「心象風景」であるように思えました。「心象風景」とは、「現実ではない、心の中に浮かんだ架空の風景」のことを言います。こう書いてしまうと誤解を招くかもしれません。イノウエさんの作品は、確かに現実を写したものなのですから。しかし、イノウエさんの作品からは、イノウエさんがこれまで川との関わり、淡水魚と関わってきた長い時間と、そしてそのような時間の中で醸されてきた優しい眼差しが浮かび上がってくるように思うのです。どのような作品にするのか、どのようなフレームの中で淡水魚の生き様を捉えるのか、そのような眼差しが作品のメタレベルのところにしっかりと存在しているように思うのです。

■さてさて。私はプロのライターではないので、「琵琶故知新」の公式サイトにイノウエさんへのインタビューを記事としてアップするのには少し時間がかかるかもしれませんが、どうか楽しみにしていただければと思います。

地域の金融機関の来訪

■昨日の午後は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長としての仕事でした。某信用金庫の支店長さんにご訪問いただき、事務局長さんと2人でお話をさせていただきました。私たちのNPOの理念や、運営をしていく「ぴわぽいんと」について、強く共感をしていただくことができました。嬉しいですね。

■また、信用金庫側の地域課題についてもお話をお聞かせいただきました。NPOとして取り組めるかどうかは別にして、NPOを応援してくださっているIT企業さんだと、なにか貢献ができるのではないかなと思い、そのようなお話をさせていただきました。うまくいくと良いなあと思います。地域の金融機関と一緒に仕事をさせていただいた経験はありませんが、それぞれの「持ち味」を活かしあいながら、地域課題を解決するスキームが生まれてきたら良いなあと思います。ちょっと、この辺り、次の理事会の時にでも理事の皆さんとディスカッションしてみたいと思います。