吹奏楽コンクール京都府大会

▪️ 今日は京都コンサートホールで、京都府吹奏楽コンクール大学の部が開催されました。龍谷大学吹奏楽部は特別演奏で、審査を受けず、次の関西大会に進出します(正しい説明かどうか自信がありませんが…)。贔屓目でしょうが、若林義人監督の指揮での演奏、圧倒的でした。すごいな〜。

▪️ 今日は京都コンサートホールで、京都府吹奏楽コンクール大学の部が開催されました。龍谷大学吹奏楽部は特別演奏で、審査を受けず、次の関西大会に進出します(正しい説明かどうか自信がありませんが…)。贔屓目でしょうが、若林義人監督の指揮での演奏、圧倒的でした。すごいな〜。

▪️写真は、演奏の後の写真撮影の様子です。2枚目は、トランペットパートの指導してくださっている早坂宏明先生(元京都市交響楽団)ですね。トランペットパートの皆さん、とても素敵な笑顔ですね。先生からの丁寧なご指導で、納得のいく演奏ができたのかな。

▪️明後日は、関西大会前のホールを借りての練習。15日から18日までは合宿で、19日は関西大会当日になります。今年から関西代表は1校から2校になりました。龍谷大学はきっと全国大会に行くと信じていますが、いつものように隙のない磨き上げた圧倒的な演奏で会場を感動させて欲しいです。関西代表になると、次は、10月28日に宇都宮で開催される全国大会になります。

「わくわくキッズ サマー・スマイリングコンサート」と「ホール練習」

先ほど、「わくわくキッズ サマー・スマイリングコンサート」が終演いたしました。

指揮者体験では多くの方が参加してくださり、賑やかな演奏会となりました🎶

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました⭐️ pic.twitter.com/SZxHEU6lfg— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 25, 2023

▪️昨日、龍谷大学吹奏楽部は、甲賀市の「サマースマイリングコンサート」で演奏を行いました。主催は、甲賀市全ての児童クラブの運営を担う特定非営利活動法人「わくわくキッズ」さん、681人の小学生の皆さんが、市内8ヶ所の児童クラブから集まってきてくださいました。最初の「サマースマイリングコンサート」は4年前に開催されました。そのあと、3年間はコロナ禍でずっと開催できなかったようです。ということで、「3年間の空白」を経て、2回目のコンサートに出演することができました。

▪️ホールの中は、大人を対象とした普通の演奏会とは異なり、小学生の皆さんの歌声が響いたり、素直に興奮して大声をだして喜ばれたり、演奏と一緒に踊り出したり…、子どもの心の柔らかさに、おじいさんの私は感動して、少しうるうしました。本来、音楽って、こういう経験をすることでもあるのでしょうね。最初は少し硬い表情だった部員の皆さんも、ホール内で小学生の皆さんが醸し出した雰囲気に影響されて、しばらくすると笑顔で演奏するようになりました。演奏後も、小学生の皆さんと一体になれたからでしょう、「楽しかった」「感動した」という喜びの声をたくさん聞かせてもらいました。わかりますよ〜、その気持ち。部訓である「音楽 感謝」を実感されたのではないでしょうか。部長としては、「また来年も呼んでいただけたら素敵だな〜」と思っています。

▪️4年前に初めて開催されたこの甲賀市でのコンサート、NPO法人の職員である藤まち子さんが、10数年前に、龍谷大学大学院の社会人院生(当時は、政策法務担当の甲賀市職員)であったことがご縁で実現することになりました。藤井さんは履修はしていないけれど、私の授業に勝手に来られていました。その後も藤井さんや当時の社会人院生の皆さんとはずっと交流が続いていましたが、そのような交流の延長線上で、市役所を退職されNPO法人に勤務されていた藤井さんから、「児童クラブの小学生を対象にしたコンサート」のお話をいただきました。私が吹奏楽部の部長になって2年目のことです。すぐに部員の代表である幹事長に繋いだ結果、素敵な感動的なコンサートが実現することになりました。

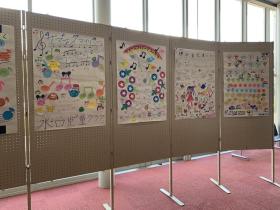

▪️上の2枚の写真、甲賀市内の水口・土山町地域にある8つの児童クラブの皆さんが、寄せてくださった感謝のメッセージです。前回も、このような歓迎をしてくだいました。部員の皆さん、とても感動されていました。ありがたいことです。

▪️上の2枚の写真、甲賀市内の水口・土山町地域にある8つの児童クラブの皆さんが、寄せてくださった感謝のメッセージです。前回も、このような歓迎をしてくだいました。部員の皆さん、とても感動されていました。ありがたいことです。

▪️左の写真、児童クラブの指定管理者である特定非営利活動法人「わくわくキッズ」の職員の皆さんからのメッセージです。コンサートの最後、職員の皆さんが突然ステージの下までやってきて、この模造紙に書いたメッセージを広げてくださいました。部員の皆さんはびっくりされたことでしょうね。前回も、このような応援をいただき、関西大会を突破し、全国大会で金賞を受賞しました。2019年10月に、青森市にある「リンクステーションホール青森」で開催された全日本吹奏楽コンクールでした。その後、2020年はコロナ感染拡大のためにコンクール自体が中止になりましたが、2021年は高松で開催された「レクザムホール」の第69回大会、2022年は北九州市の「北九州ソレイユホール」の第70回大会で金賞を受賞してきました。今年も、甲賀市の応援を励みに、宇都宮市で開催される第71回大会に出場できたらと思っています。

▪️「サマースマイリングコンサート」に出演する部員の皆さん、そしてコンサートをサポートする皆さんは、深草キャンパスの場合だと、朝7時に集まって大学のバスに乗り、移動を開始したそうです。午前中は会場のホールでリハーサル、本番のコンサートは13時に開演し15時頃には終演しましたが、部員の皆さんは、すぐに楽器を搬出する作業に取り掛かり、大学のバスで再び瀬田キャンパスに向かいました。その中で、10名弱の皆さんは、瀬田キャンパスに向かわずに京都コンサートホールに向かいました。8月8日に、吹奏楽コンクール京都府大会がこのホールで開催されるため、ホールを借りて練習を行うことになっていたからです。そのため、コンクールに出場するメンバーにも選ばれている方達と、練習の録音をする役割の方達は、疲れている体を休める時間もなく、昼間のコンサートに引き続いてこのホールに向かうことになったのです。本当に、お疲れ様です。

▪️ホールでの練習は、18時から21時まで。その後は、ホールを撤収と楽器をトラックに積み込む作業。解散は22時になりました。大好きな吹奏楽や音楽に取り組んでいるとはいえ、ここまで頑張れるということ、本当に素晴らしいと思います。写真は、練習の様子と、練習を録音されている様子を撮ったものです。このチームは、コンサートをライブ配信することもされています。大型の三脚の上の方に設置してあるマイク、小さいですけれど、とても高性能で高価なものなのだそうです。この日、録音を担当している方に教えていただきました。いつも頑張ってくださり、ありがとうございます。吹奏楽部は、楽器の演奏だけでなく、様々な仕事を分担しながら運営されています。目立たないけれど、しっかりこういう仕事をしていくことが、部員個々人の成長にも役立っているはずです。

甲賀市の児童クラブの皆さんのための演奏会

▪️今日は、吹奏楽部の仕事がありました。ということで、その仕事が終わったあと、ひさしぶりに練習を見学させていただきました。練習場では、部員の皆さんが、来週25日(火)に甲賀市で開催されるコンサートに向けて、若林監督や児玉コーチの指導のもと練習に取り組まれていました。25日は、NPO法人「わくわくキッズ」さんが市内で運営されている、8つの児童クラブ700名の児童の皆様に、龍谷大学吹奏楽部の演奏を楽しんでいただくことになっています。

▪️NPO法人「わくわくキッズ」さん とのご縁は、2020年に始まりました。「わくわくキッズ」さんからご依頼があり、児童クラブの皆さんを対象としたコンサートで演奏させていただきました。大変喜んでいただきました。ところが、新型コロナのために、残念ながらその後3年間はコンサートを開催できない状況が続きました。というわけで、今回のコンサートにはすごく期待していただいているようです。ありがたいことです。この日のコンサートには、私も部長として同行します。楽しみにしています。

外山雄三さん

▪️作曲家・指揮者の外山雄三さんがお亡くなりになりました。享年92歳。龍谷大学吹奏楽部は、2014年の第41回定期演奏会で、外山さんの「吹奏楽のためのラプソディー」を演奏しています。上の動画がそうです。「管弦楽のためのラプソディー」を吹奏楽にもアレンジしたものです。

▪️この時の第41回定期演奏会には、私も行っています。その頃、龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会だけは、毎年、楽しみにしていました。サマーコンサートは行ったことがありませんが、定期演奏会だけはできるだけ行くことにしていました。ちなみに、この第41回からご招待いただくようになりました。でも、その時はまさか自分が吹奏楽部の部長になるとは思ってもいませんでした。「ご縁」をいただいた定期演奏会かもしれません。その定期演奏会のことは、自分のブログにも投稿していました。

▪️ちなみに、元々の「管弦楽のためのラプソディー」はこちらです。演奏はNHK交響楽団です。1982年の演奏です。

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート2023

■龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2023」、7月9日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催されました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。この大勢の集合写真の中に、私もいます。嬉しいです。少し、本番前の舞台裏についてもご紹介しましょう。

■この2枚は、集合写真を撮影する前、部員全員がステージに集まった時のものです。頑張って練習を積み重ね、コンサートの本番を迎えられたことを皆さんとても喜んでおられました。あちこちで、親しい部員同士で記念写真を撮りあっておられました。上の左は、集合写真の撮影のために前に並べられた椅子に座って後ろの方を自撮りしてみました。レンズが向かっていることを知ったのか、「反射的」にこちにに笑顔を向けてくださいました。

■パーカッションの諸々の道具です。プログラムの曲にあわせて、必要な道具をあらかじめ仕分けて箱に入れて用意してあります。

■左はコントラバスパートの記念写真です。右の写真は幕前に演奏するサックス四重奏のリハーサル風景です。スタジオジブリが制作したアニメーションの曲をメドレーで演奏されています。大変心に沁み込んできました。また聴きたいです。

■部員からのプレゼントされたメッセージに感動する幹事長Oくんです。

■第3部のマーチングステージの衣装。きちんと並べられています。誰の衣装なのかわかるように名前も書いてありますね。

■集合写真前の時間でも、全体進行の打ち合わせをされているようです。最後の確認なのかな。最後の写真。第3部のマーチングステージで使うワイヤレスマイクかなと思いましたが、ステージマージメントをする裏方さん同士(部員が演奏しながら裏方もやります)が連絡を取るためのトランシーバーとのことです。

■集合写真前の時間でも、全体進行の打ち合わせをされているようです。最後の確認なのかな。最後の写真。第3部のマーチングステージで使うワイヤレスマイクかなと思いましたが、ステージマージメントをする裏方さん同士(部員が演奏しながら裏方もやります)が連絡を取るためのトランシーバーとのことです。

■複雑なステージ上の進行や全体の進行を、きちんとシステマティックに分担して運営をされていることに、いつも驚きます。終演後も、ただちに楽器を搬出して瀬田キャンパスまで運ぶ仕事がありました。みなさん、実にテキパキと動かれていました。さすがだなあと、いつも感心しています。

■私は学生時代にオーケストラに所属していましたが、コンサートの後は、4~5人の楽器係を除いて、全員、打ち上げの会場に直行していましたが、吹奏楽部の場合は違います。コンサートを無事に終えられたことを、お互いに喜びあうよりも前に、楽器のホールからの搬出と瀬田キャンパスの倉庫への搬入が優先されますから。それどころではないのです。そもそも、200人を超える人数で打ち上げをやる会場がありません。少しかわいそうな気持ちになりますが、仕方がありません。レセプションは4回生と一部の3回生だけの参加で行われました。

2023年度龍谷大学吹奏楽部「新入生歓迎会」

▪️一昨日の土曜日は、龍谷大学吹奏楽部の「新入生歓迎会」でした。このTwitterの集合写真は、最後に撮ったものです。なんだか、首がたくさん並んでいる感じになっていますね、仕方ありません。細かくご覧になった方に説明しますけど、最前列の右端のカップル、2人とも部員なんですが、赤いワンピースを着ている方の方は、余興で、盛り上げるために女装されています。スーツを着た男性と共に司会進行をされました。最初、私は、そのことがよくわかりませんでした。背の高い女子部員がおられるのだなあと思っていたので、びっくりしました。

▪️2023年度は、1回生が60人、2回生が1人、合わせて61 人の方達が吹奏楽部に入部されました。先輩たちの歓迎の企画もよく練られていて、「新入生歓迎会」は大いに盛り上がりました。このような楽しい雰囲気をペースに、210名の部員の皆さんの心がきちんと繋がってくれると良いなあと思います。子どもの歌ですけど、「1年生になったら〜♫」という歌があります。あの歌の歌詞に「友だち100人できるかな」というところがあります。でも、吹奏楽部は200人を超えています。普通、200人超えるような規模だと顔は知っているけれど名前がわからない…という感じになるし、話をすることもないかと思います。でも、ここは気合いで、全員と何か話をすることができるような関係になって欲しいと思います。

▪️お互いに、ちょっと労り、励まし、支え合うような関係、難しいとは思うけれど、頑張ってそんな関係が溢れる吹奏楽部にして欲しいと思います。

こんにちは!

昨日、瀬田キャンパス8号館にて、58期新入生歓迎会を行いました。レクリエーションを通して、新入生と交流することができました🎶

本年度も龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/8bYHnDTc49— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) May 21, 2023

「信仰とセクシュアリティを考えるシンポジウム」

■5月7日(日) 10:00 - 17:00、西本願寺の白洲 / 白洲内サブテント / 北境内地と龍谷大学大宮キャンパスで、「あなたと地球が、ちょっと良くなる考えに出会う1週間。MEET BUDDHISM THINKING」というイベントの3日目が開催されます。明日は龍谷大学吹奏楽部も演奏します。この日、午前中から晩まで、一日参加しながらこの界隈で過ごしてみようと思います。

■龍谷大学吹奏楽部の演奏会が終わった後、法要に引き続いて「親鸞聖人に学ぶ」というシンポジウムに参加します。申し込みました。相愛大学学長・僧侶の釈徹宗さん、作家・クリエイターのいとうせいこうさん、評論家・相愛大学客員教授の宮崎哲弥さん、シンガーソングライター・僧侶の二階堂和美さんがシンポジストをおつとめになるようです。

■明日は、このシンポジウムに引き続き、もうひとつのシンポジウム、「信仰とセクシュアリティを考えるシンポジウム」にも参加する予定です。場所は、西本願寺に隣接する龍谷大学大宮キャンパスです。詳細は、トップの画像をご覧ください。

「MEET BUDDHISM THINKING」/「龍産戦」

■2023年4月29日(土)、5月6日(土)、7日(日) 10:00 - 17:00、西本願寺の白洲 / 白洲内サブテント / 北境内地と龍谷大学大宮キャンパスで、「あなたと地球が、ちょっと良くなる考えに出会う1週間。MEET BUDDHISM THINKING」というイベントが開催されます。7日は龍谷大学吹奏楽部も演奏します。この日、午前中から晩まで、一日参加しながらこの界隈で過ごしてみようと思います。

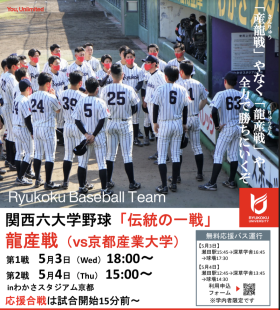

■5月3日・4日は、関西六大学の「伝統の一戦」である「龍産戦」です。龍谷大学硬式野球部と京都産業大学硬式野球部が戦います。吹奏楽部も応援します。4日ですが、行けるようであれば行ってみたいです。まだ、吹奏楽部が応援している試合に行ったことがありません。龍谷大学を退職する前に、ぜひ龍谷大学の関係者に皆さんと一緒に応援してみたいと思っていました。もし行けるようならば、以前、硬式野球部の監督さんにお願いをして作ってもらったキャップ、「Ryukoku」と入ったキャップをかぶって応援したいと思います。

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート(2023年7月9日)

■龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートは、7月9日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール・大ホールで開催されます。第II部のマーチング・ステージは、「THE GREATEST SHOW-NEN」となっています。これって、どういうやつですか。いつもはミュージカルをベースにしたマーチング・ステージなんですが。ということで調べみました。出てくるのは「関西ジャニーズJr. ? Aぇ! group(ええ グループ)」、 前期高齢者になった私にはわかりません。今度、部員に教えてもらわないと…と思っていたら、知人が教えてくれました。『グレイテスト・ショーマン』(原題: The Greatest Showman)という2017年のアメリカ合衆国のドラマミュージカル映画があるらしいのです。たぶん、そのドラマミュージカル映画のことですね。で、ドラマミュージカル映画ってどんなのをいうんでしょう。やはり部員に教えてもらわないと…。

■サマーコンサートは、吹奏楽部公式YouTubeチャンネルにて無料配信も行うようです。14:30開演、13:30配信開始だそうです。