キャンパスにウォーターサーバー

▪️研究室のある瀬田キャンパス2号館に、こういうのが設置されていました。全学のキャンバスあちこちに設置されたようです。どうやら、学生の皆さんの建設的な意見をもとに設置されたようですね。近づいて確認しましたが、普通の水と、冷水はでるようです。お湯は出るのかなと確認しましたが、このサーバーに関してはないようでした。水筒を持ち歩いて熱いお茶を飲んでいるもので、期待してしまったのですが…。

▪️研究室のある瀬田キャンパス2号館に、こういうのが設置されていました。全学のキャンバスあちこちに設置されたようです。どうやら、学生の皆さんの建設的な意見をもとに設置されたようですね。近づいて確認しましたが、普通の水と、冷水はでるようです。お湯は出るのかなと確認しましたが、このサーバーに関してはないようでした。水筒を持ち歩いて熱いお茶を飲んでいるもので、期待してしまったのですが…。

▪️このことについて、職員さんから教えていただきました。「1号館講師控え室、7号館、9号館設置分について、お湯も出ますよ」、とのことです。

三菱電機杯第78回毎日甲子園ボウル

▪️職場の同窓生の皆さんと応援に参ります。甲子園ボウル出場が確定するまでいろいろありました。最終の試合は、関西大学に負けて、関西学院大学、立命館大学、関西大学の3校優勝。母校関学は、抽選で全日本大学選手権に出場することになりました。そして、昨日、九州大学に勝利し、甲子園ボウルに出場することになりました。対戦するのは法政大学。関学は8年連続出場ということになります。法政大学に勝利し、6連覇の偉業を成し遂げてほしいと思っています。

▪️ところで、来年の甲子園ボウルですが、毎日新聞で「甲子園ボウルで関学大VS立命大の『関西決戦』が実現する!? 来季から全日本選手権がボーダーレスに」という記事が出ています。長年にわたって東西対決に慣れ親しんできた者からすると少々戸惑いがありますが、日本の学生アメリカンフットボール界全体にとっては、良いことなのかもしれませんね。記事では、次のようにも書かれています。

関西、関東の増枠以上に注目を集めるのが東西の「ボーダーレス化」。関西2位VS関東3位、関東1位VS関西3位など、これまで実現しなかったカードが、早ければ準々決勝から観られる。

▪️さて、甲子園ボウルの前日、12月16日ですが、龍谷大学の入れ替え戦が行われます。龍谷大学シーホースは、Div.1(1部リーグ)で0勝7敗で8位だったからです。入れ替え戦の対戦相手は、桃山学院大学です。なんとしても、龍大にはDiv.1に残って欲しいと思います。試合は、16日(土)の15時からです。「たけびしスタジアム京都」行われます。頑張ってください。できるだけ都合をつけて応援に行こうと思います。

関西学生アメリカンフットボール最終節(1)

龍谷大学吹奏楽部の次期・学生指揮者から、LINEで報告がありしまた。

おはようございます。

本日はアメフト応援の本番に向かわせて頂いております。

アメフト部の勝利のためにメンバー全員、全力で演奏してまいります。

▪️龍谷大学アメリカンフットボール部シーホース、今シーズン最後の試合があります。対戦相手は甲南大学です。万博記念競技場で11:10からです。現在、龍大はDiv.1(1部リーグ)ですが、今シーズンはまだ勝利がありません。なんとか頑張ってDiv.1に残って欲しいです。龍谷大学吹奏楽部の皆さん、応援演奏でシーホースのプレイを支えてください。

▪️この龍大×甲南大の試合の後、同じく万博記念競技場で母校・関西学院大学×関西大学の試合があります。こちらは、14:00からです。NHKEテレで中継されます。この試合 結果を確認してから東京に向かいます。東京への出張がなければ、龍大の試合も母校の試合も、競技場で観戦・応援していたんですけどね。残念。

今日の出来事

▪️今日の1限は、2回生の「基礎ゼミナール」。今日も2人の方に発表していただき、全員でディスカッションをしました。

▪️ 1人目の学生さんは、高校生の時に、特別養護老人ホームでアルバイトをしていた時の経験をもとに、介護現場が抱える問題について発表してくださいました。とても興味深い発表でした。個人的には、ずっと質問をしていたいくらいでした。特養でアルバイトを始めた背景、職場で勤務されている外国人の介護士さんのこと、ストレスが溜まりがちな職場の人間関係の問題、認知症で入所されている方ばかりの中で発生する日々の出来事、認知症の方への接し方、そして認知症の入所者の方の立場に立って考えることの大切さ…。とても勉強になりました。ぜひ、このテーマで3回生・4回生のゼミでご自身の研究を進めていただきたいなと思いました。

▪️ 2人目の方は、地方の自治体の首長や議員の成り手がいなくなっているという問題を取り上げておられました。事前の準備が少し足らない様子でしたが、これも大切な社会問題だなと思いました。介護士の現場の問題もそうなんですが、その背景には、すでに日本の社会が人口減少社会に突入しているという現実があります。そういう意味では、今日の授業にいた学生の皆さんの多くは、これから生きていかざるを得ない日本の社会の重い現実を感じ取ってくれたように思います。ただ、全員ではない…というのがちょっとね。残念ではありますが。まあ、仕方ありませんか。

▪️午後から、京都の深草キャンパスに移動して、留学生対象の「日本の社会・文化B」の授業でした。私は、教室でパソコンをプロジェクターに繋いで授業をするので、早めに教室に入ってその準備をします。留学生の皆さんは、その後に教室に入ってくるのですが、ほぼ全員「先生、こんにちは〜」と明るく挨拶をしてくれます。出身の国々を問わずです。そのあたりは、日本人の学生と、ちょっと違うところかなと思うのです。やはり、明るく「先生、こんにちは〜」と言ってもらった方が、私としては気分は良いわけです。ただし、日本人の学生と違うと書きましたが、これは私だけのこと、私が原因かもしれませんね。その辺りはどうなんでしょうね。

▪️授業が終わった後は、京都駅に向かいました。すると、偶然にも大学の職員さんと出会うことになりました。久しぶりでした。、私の方は気がついていなかったのですが、職員さんの方から笑顔で声をかけてくださいました。嬉しかったですね。Hさんという方です。元々、陸上競技で投擲をされていた方で、立派な体格の方です。ここまで書くと、大学の関係者はどなたかわかりますね。まあ、そのことはともかく、しばらく立ち話をしていましたが、それもなんだかな〜という感じなので、近くの呑み屋さん入って、いろいろお話を伺いました。ありがたかったです。呑み屋さんって、「へんこつ」というお店なんですよ。長居するお店ではなく、30分程度でしたが、楽しかったです。嬉しかったな。「アフター5」のこういう交流って、大切だと思うんですよね〜。

▪️ということで、このような投稿、最後までお読みいただいた皆様には申し訳ないのですが、まったくなんの役に立たないわけなんです…。申し訳ありません。最近、少しアクセス数が増えているので、このようなブログをどういう思いでご覧になっているのかなと…心配しています。私は、自分の日々の記録を残しているだけなんです(でもないのですが…)。どうか、がっかりなさらないでください。このブログは、そういうブログなんです。

朝寝坊

▪️今日は寝坊をしてしまいました。目覚ましをかけ忘れていたのです。ということで、朝、弁当を作る時間も食事を摂る時間もありませんでした。駅までも家族に車で送ってもらいました。火曜日は1限から授業があるのです。

▪️今日は寝坊をしてしまいました。目覚ましをかけ忘れていたのです。ということで、朝、弁当を作る時間も食事を摂る時間もありませんでした。駅までも家族に車で送ってもらいました。火曜日は1限から授業があるのです。

▪️というわけで、いつもは研究室で弁当を食べるのですが、今日は大学生協の食堂です。野菜を多めに、カロリーと糖質を控えめに…となると、生協の食堂だとこんな感じになってしまいます。揚げ物がありますが、鶏の胸肉です。これで、たしか180kcalかな。ご飯は、「小」よりも少ない、一番小さなミニ。この後、一仕事をしてから、深草キャンパスに移動します。

▪️そうそう、これで612円です。昔は、このレシートに、総カロリーとか、栄養のバランスとかも印刷されていたんですけど、レジが新しくなってそのような仕掛けがなくなったとのこと。残念です。

【追記】▪️この投稿と同じ文章をfacebookに投稿したところ、fbの友達でもある生協の関係者の方から、「仰る通りですね。全国の大学生協でこのような形になり私も心苦しく思います。個人のマイページで栄養価は確認できるようにはなっていますが、やはりすぐ確認できるに越した事はありません。役員にはすぐ伝えておきました」とのコメントをいただきました。「ぼやき」のようなことに丁寧に対応していただき、ありがとうございました。ところで、この「個人のマイページ」って何なのでしょうね。

龍谷ミュージアム「みちのくいとしい仏たち」

▪️深草キャンパス新校舎の起工式に出席した後、龍谷ミュージアム秋季特別展「みちのくいとしい仏たち」を観覧いたしました。ミュージアムの中では、平日であるにもかかわらず、多くの皆さんが大変熱心に観覧されていました。この秋季特別展のタイトルにある「いとしい」(あるいは、今風に言えば「かわいい」)の向こうにある、厳しい自然の中に顕われる神や仏の存在、そしてその神や仏に対する信仰の深さ、そのことをしっかり感じ取れました。かつて岩手県に6年暮らしていた経験も少し役に立っていたかと思います。

▪️ミュージアムにはシアターがあります。そこで、今回の展覧会と関連する動画を拝見しました。山で林業の仕事をする方達、海で漁業に取り組む漁師の皆さんにとって、神や仏は自分たちを見守ってくれるすごく身近な存在として感じられていることがわかりました。生活や生業の文脈の中に神や仏がしっかり自然に根付いている、そのように感じられました。龍谷大学教職員・学生の皆さんは観覧料は無料です。一般の皆様も、ぜひご覧ください。素敵な展覧会です。

▪️ミュージアムあとは、大宮キャンパスの世界仏教文化センターのオフィスへ。仕事です。この後は自宅に戻り、オンラインで評議会に参加しました。

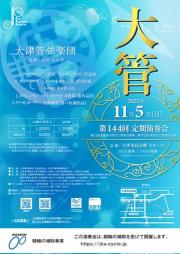

大津管弦楽団の定期演奏会と龍谷祭での龍谷大学吹奏楽部の演奏

▪️日曜日の午後は大津管弦楽団の第144回定期演奏会が大津市民会館で開催されました。チケットをいただいたので、聴かせていただきました。今回のプログラムは、すべて北欧の作曲家の作品でした。フィンランドの作曲家シベリウス以外は、私にはわかりません。知りませんでした。プログラムの選曲でご苦労されているのか、それともマニアックな団員の方の強い推薦で選曲されたのか、その辺りのことはよくわかりませんが、日本ではプロでもアマチュアでも、演奏されることのあまりない曲なのではないかと思います。そういう意味では良い経験になりました。

▪️大津管弦楽団の定期演奏会が終わった後は、急いで、深草キャンパスに向かいました。夕方から始まる「龍谷祭」のラストファイヤーで、龍谷大学吹奏楽部の演奏を見学するためです。右の画像は、ラストファーイヤーでの演奏風景です。曲はディズニーの「リトルマーメイド」メドレーです。2020年からコロナ禍が始まり、「龍谷祭」も中止になったり、大きな制限が行われたり、まともに開催できませんでしたが、今年度からやっといつもの「龍谷祭」に戻ったようです。現在4回生の皆さんは、1回生の時からずっとコロナ禍の制限の中で学生生活を送ってきましたが、卒業までに、学生らしいことが少し経験できたのかもしれません。

▪️昨日、龍谷大学吹奏楽部は、守山市で開催された「びわ湖吹奏楽フェスタ2023」で演奏するチーム、「龍谷祭」(大学祭)での餃子の模擬店を出店したチーム、そして「龍谷祭」の最後に野外演奏するチームに分かれて活動しました。もちろん、どのチームのことも応援しているのですが、この日は、模擬店のチームのことがとても気になっていました。模擬店は「餃子の龍吹」です。厳しい制限の中で、これまでは練習を確保することだけでも大変でした。大学祭に参加する余裕などもなかったのではないかと思います。昨日は、「餃子の龍吹」を担当した部員の皆さんと少しお話をしましたが、出店した模擬店では心の底から楽しめたようです。しかも、全模擬店の中で、接客部門で1位、総合グランプリも獲得されました。良い思い出ができて本当よかった。

瀬田キャンバスでの最後の練習

▪️昨日は会議の日でした。午前中は授業ですが、午後から学科会議、大学院社会学研究科のFD報告会、教授会、研究科委員会…。疲れて、頭の中が痺れてきました。だんだん、こういう会議に身体が適応できなくなってきました(^^;;。定年までもちますかね。心配。ということで、会議疲れを癒すために、会議の後、吹奏楽部の練習を見学して来ました。28日に、宇都宮市で全日本吹奏楽コンクール・大学の部が開催されます。監督、コーチ、部員の皆さんは本日26日から宇都宮に移動されます。27日は、宇都宮近郊のホールを借りて最後の練習に取り組みます。私は、26日は大学の評議会があるため同行することができませんが、27日の晩には合流する予定です。そして28日午前中最後の練習を見学させていただき、午後からのコンクール本番で全国の吹奏楽部の演奏を聴かせいただきます。ちょっとそわそわしますね。どうぞ、皆さん、龍谷大学吹奏楽部を応援してください。龍谷大学吹奏楽部は、最後から2番目、14番目に演奏します。

▪️昨日は会議の日でした。午前中は授業ですが、午後から学科会議、大学院社会学研究科のFD報告会、教授会、研究科委員会…。疲れて、頭の中が痺れてきました。だんだん、こういう会議に身体が適応できなくなってきました(^^;;。定年までもちますかね。心配。ということで、会議疲れを癒すために、会議の後、吹奏楽部の練習を見学して来ました。28日に、宇都宮市で全日本吹奏楽コンクール・大学の部が開催されます。監督、コーチ、部員の皆さんは本日26日から宇都宮に移動されます。27日は、宇都宮近郊のホールを借りて最後の練習に取り組みます。私は、26日は大学の評議会があるため同行することができませんが、27日の晩には合流する予定です。そして28日午前中最後の練習を見学させていただき、午後からのコンクール本番で全国の吹奏楽部の演奏を聴かせいただきます。ちょっとそわそわしますね。どうぞ、皆さん、龍谷大学吹奏楽部を応援してください。龍谷大学吹奏楽部は、最後から2番目、14番目に演奏します。

▪️練習が終わったあと、練習場の廊下に学ランを着たグループがおられました。龍谷大学応援リーダー部の皆さんでした。「全国吹奏楽コンクール」で4回連続金賞受賞を目指す部員の皆さんを応援するためです。嬉しいですね。このためだけに、わざわざ京都の草深キャンパスから滋賀の瀬田キャンパスまでやってきてくれました。ありがとう応援リーダー部の皆さん。

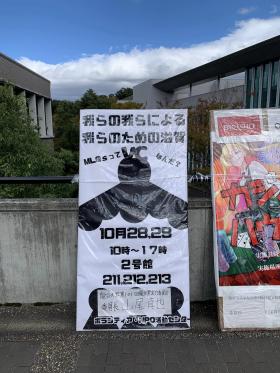

第101回龍谷祭

▪️トップの写真は、瀬田キャンパスのバス停に掲げられた「第101回龍谷祭」の看板です。今年度の龍谷祭は、101回目ですか。すごいですね。同時に、第52回学術文化祭も開催されます。こちらもすごいと思います。以下では、大学のホームページからの情報を転載いたします。新型コロナ感染拡大で、龍谷祭の運営に携わっておられる学生の皆さんは随分苦労されました。やっと、こうやって龍谷祭が開催できるようになりました。本当によかったと思っています。

龍谷祭は今年、第101回を迎えます。龍谷祭は龍谷大学が「大学として認可された1922年(大正11年)から開催され、龍谷大学における最大の学生イベントとして歩みを続けてきました。

今年度のテーマは『栞』です。昨年の100回目の区切りからの第一章として、新たなる龍谷祭を作り上げ、未来永劫、龍谷祭が開催されることへの願いを込め、このテーマを掲げました。

また、同時開催のイベントとして学術文化祭も併せて開催いたします。学術文化祭は今年で第52回を迎えます。テーマは『文彩~文化を彩る~』です。各サークルで代々受け継ぎ培ってきた文化を華々しく彩るような文化祭にしたいという思いを込めています。

本イベントは、例年学生主体での企画・運営であり、新型コロナウイルス感染症により2020年度は開催中止という事態に見舞われましたが、2021・2022年度はこの事態に屈することなく、学生たちは知恵を絞り、力を合わせ、先輩方から紡いだ歴史が途切れることが無いよう努めてまいりました。

今年度は新型コロナウイルス感染症5類に定められて以降、初の龍谷祭・学術文化祭となり、昨年よりも規模を拡大しての実施となります。龍谷祭実行委員会ならびに学術文化祭実行委員会が全力を尽くし、準備を進めております。是非とも学生・教職員はもとより、卒業生、保護者、地域・一般の多くの方々にご参加賜り、存分に楽しんでいただければと存じます。【開催期間】

瀬田キャンパス 2023年10月28日(土)~10月29日(日)

深草キャンパス 2023年11月3日(金)~11月5日(日)【公式SNS】

■龍谷祭(深草)X(旧Twitter): 深草@_ryusai

■龍谷祭(瀬田)X(旧Twitter): 瀬田@RF_101th

■龍谷祭(深草)Instagram: @___ryusai

■龍谷祭(瀬田)Instagram: @rufes_seta■学術文化祭実行委員会X(旧Twitter):@ryukokubunsai

■学術文化祭実行委員会Instagram: @ryukokubunsai

▪️左の写真は、瀬田キャンパスの中にあった立て看板です。これを拝見すると、瀬田キャンパスの2号館では、MLGsに関する展示が行われる予定のようですね。これは、どの学生団体が担当されているのでしょうか。MLGsとは、「マザーレイクゴールズ」と読みます。詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。「「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています」。ところで、龍谷祭でこのMLGsの展示を担当されているのは、プログラムを確認すると、ポランティアNPO活動センターのようですね。

▪️左の写真は、瀬田キャンパスの中にあった立て看板です。これを拝見すると、瀬田キャンパスの2号館では、MLGsに関する展示が行われる予定のようですね。これは、どの学生団体が担当されているのでしょうか。MLGsとは、「マザーレイクゴールズ」と読みます。詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。「「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています」。ところで、龍谷祭でこのMLGsの展示を担当されているのは、プログラムを確認すると、ポランティアNPO活動センターのようですね。

▪️ぜひ拝見させていただきたいところなのですが、残念ながら、28日(土)・29日(日)は、吹奏学部に同行して栃木県で開催される「全日本吹奏楽コンクール・大学の部」に参ります。私は拝見できませんが、大切なテーマなので、多くの皆さんにご覧いただきたいです。

▪️龍谷祭は、瀬田キャンパスでは28日(土)・29日(日)に開催されますが、深草キャンパスでは11月3日(金)・4日(土)・5日(日)に開催されます。この深草キャンパスの最終日、5日(日)の最後、「Last Fire 2023」では昨年に引き続き吹奏楽部が演奏を行うと思います。私も演奏を聞かせてもらうために参ります。深草キャンパスのプログラはこちらです。

懇談会

▪️一昨日は、深草キャンパスで、学長、副学長、そして龍大にお呼びしている著名な先生方、そして研究部の皆さんとの懇談会。考えていたことが、前に進みそうです。懇談会の後は、研究部の職員の皆さんと深草キャンパス近くの中華屋さんで「反省会」。特に反省はしていませんが(笑)、懇談会の議論を振り返り、今後の仕事の展望について議論しました。有意義な時間でした。事務の皆さんと同じ方向を向いて一緒に大きな山を得られそうなので、嬉しいですね。

▪️そして昨日。昨日は、大学の幹部、教育職員(教員)と事務職員の部長、そして理事である学部長が集まり4つのグループにわかれて懇談会。私は環境社会学者なのに、世界仏教文化研究センターのセンター長をしています(一昨日も、センター長の仕事でした)。これ、部長職なのです。それぞれのグループに副学長の皆さんがついて司会進行。私は、前半は「社会連携」、後半は「研究」のグループに。話したいことがたくさんあって、時間が足りませんでした。退職まで残すところ3年なんですが、いろいろ「もっと、こんなふうになったらな」という思いが湧いてくるんですよ。こういう機会がもう少し頻繁に…とは言いませんが、もう少し頻度を上げて開催されるといいなあと思いました。