大宮キャンパス「東黌(とうこう)」の起工式

■昨日、朝9時から大宮キャンパスで、東黌(とうこう)と呼ばれる校舎の起工式が挙行されました。これまでの東黌は、現在の耐震基準からすると問題がありました。また、文学部では新しいカリキュラムに合った校舎が必要でした。そのようなこともあり、東黌は建て替えられることになりました。私は、この校舎のデザインが決めることに少しだけ関わったことから、この日の起工式に、あえて出席させていただきました。ひさしぶりの大宮キャンパスでした。とても気持ちが良いキャンパスです。この場が持つ不思議な「力」を感じます。それは、「大学の精神」にも通じる宗教的な力のように思います。写真は、大宮キャンパスの本館です。起工式は、この本館で行われました。以下は、大学のホームページからの説明の抜粋です。

大宮キャンパスの「本館」「北黌」「南黌」「渡り廊下」「門扉」「旧守衛所」は1879(明治12)年2月に建築されたもので、1964年と1998年(追加)に国の重要文化財に指定されました。これらの建物が残る大宮キャンパスは「重要文化財建築群」を形成しており、また、隣接する西本願寺はUNESCOの「世界文化遺産」にも指定されています。

■建て替えられる東黌は、文化財である大宮キャンパスの他の校舎=建築群との一体感を醸し出すデザインと設計になっています。模型をご覧ください。これは、建て替えられる東黌の模型です。大宮キャンパスの正門の向かい、猪熊通りを挟んだ土地に建設されます。通りを歩く人の視線からは、手前の校舎しかみえないように設計されています。手前の校舎のファサードは、国に重要文化財である本館・北黌・南黌と統一感のあるデザインになっています。おそらくは、正門の前に立つと包み込まれるような気持ちになるのではないかと思います。そして猪熊通りの先には、世界遺産である西本願寺がどんと視界に入ってきます。大変、うまく構成されているように思います。このようなキャンパスで勉強される文学部の学生の皆さんが、ちょっとうらやましくなりました。

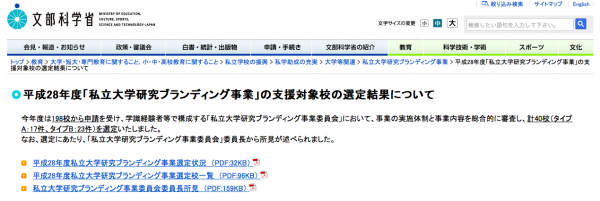

龍谷大学が文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校の選定されました。

■今年度から、文部科学省の私立大学に対する新しい支援事業が始まりました。「私立大学研究ブランディング事業」です。これまでの文部科学省の助成は、研究プロジェクトに対する助成でしたが、今回は違います。この事業の支援対象校の選定にあたった委員会のメンバーは以下のように述べておられます。重要なことは、「本事業は、個別の研究プロジェクトへの支援ではな く、学長のリーダーシップの下で推進される全学的な取組として支援することを特徴とする」という点です。

大学を研究でブランディングする、とはどういうことか。

それは、研究を研究者個人の学術的な側面だけに留まらせず、大学の組織的な取組へと昇華させ、全学的な看板となる研究を推進し、その成果をもって、大学の目指す将来展望に向けて独自色や魅力を発信する取組である。個々の研究者あるいは個々の研究組織での取組だけでは到底なし得ず、大学を取り巻く現状と課題を適切に分析し、大学全体としての目指すビジョンに向け、研究成果を戦略的に発信する全学的な事業推進・支援体制の整備が前提となる。

今年度から新たに実施する本事業は、個別の研究プロジェクトへの支援ではな く、学長のリーダーシップの下で推進される全学的な取組として支援することを特徴とする。各大学での将来性の検討を行う全学的体制を充実させる機会となるとともに、18歳人口の急激な減少や地域社会の衰退への懸念が高まる中、私立大学が持つ強み・独自性をより一層強化し、私立大学全体としての多様性を発揮させることで、グローバル社会において我が国が持続的に発展していくための一助となるものとして、本事業は評価できるであろう。

■さて、この「私立大学研究ブランディング事業」に、龍谷大学が申請した「新時代の犯罪学創生プロジェクト~犯罪をめぐる『知』の融合とその体系化~」が選定されました。研究部長として、ホッとしています。暑い8月、大学は夏期休暇に入っていましたが、学長のリーダーシップのもと、担当副学長、研究チームの教員の皆さん、そして研究部で力をあわせて申請作業に取り組んできました。総申請件数が198件。そのうち採択された事業は、タイプA(社会展開型)が17件、タイプB(世界展開型)が23件、合計40件。採択率が約20%と大変低いものでした。龍谷大学は、「タイプB」です。あくまで個人的な考えですが、今回の採択は、申請チームの多くの教員の皆さんが所属されている「矯正・保護総合センター」の歴史と実績、そして全学的な支援体制評価していただけたのかなと思っています。

平成28年度 私立大学研究ブランディング事業 選定校一覧

平成28年度「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校の選定結果について

■現在の研究部長の任期は来年の3月末までの2年間(2015・2016年度)になりますが、この2年間の間に「研究活動上の不正行為の防止」に関する取り組み、「研究員制度」の総括・見直し、「学会補助制度」の見直し、「財政改革」への対応…等々、様々な課題に取り組んできました。今回の「私立大学研究ブランディング事業」は、最後の大きな課題でした。採択率の低さは、当初から予想されていたことですが、龍谷大学として一丸となってあらたな支援制度に挑戦して、本当に良かったと思っています。今回の応募にあたっては、新しい事業の中身が不透明な部分があるにもかかわらず、関係教員の皆さんにはご努力いただきました。また、タイトなスケジュールのなかで研究部の部課長・職員に、申請を取りまとめていただきました。研究部長として心よりお礼を申し上げたいと思います。今回の「私立大学研究ブランディング事業」を通して、文部科学省が大学の研究活動の在り方に関して、どのような考えを持っているのかよく理解できました。申請作業に関わる中で、私自身もいろいろ勉強になりました。

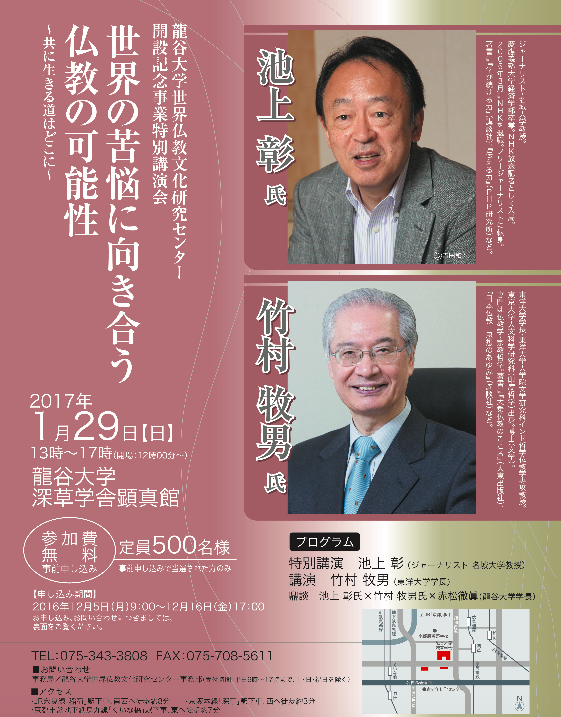

龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

■「混迷を深める社会にあって、ブッダが悟った智慧と慈悲の教えは私たちに何を語りかけ、教えてくれているのでしょうか」。昨年の4月に開設された龍谷大学の世界仏教文化研究センターでは、ジャーナリストの池上彰さん、宗教哲学者の竹村牧男さんをお招きして、開設記念事業特別講演会を開催します。

2017年1月29日(日) 龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

開催日時

2017年1月29日(日)13:00~17:00

開催場所

龍谷大学深草学舎顕真館

講演者

特別講演:池上彰氏(ジャーナリスト、名城大学教授)

講演:竹村牧男(東洋大学学長)

鼎談:池上彰氏×竹村牧男氏×赤松徹真(龍谷大学学長)

参加費無料、定員500名様(事前申し込みで当選された方のみ)

【申し込み期間】2016年12月5日9:00~12月16日17:00 (受付開始日までしばらくお待ちください)

TEL:075-343-3808

FAX:075-708-5611

お問い合わせ

事務局/龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部(受付時間:平日9時~17時まで、土・日・祝日除く)

アクセス

・JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩8分

・京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約3分

・京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩7分

詳細は、ポスターを御覧ください。主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター

後援

京都府、京都市、朝日新聞京都総局、読売新聞京都総局、毎日新聞京都支局、日本経済新聞社京都支社、共同通信社京都支局、産経新聞社京都総局、京都新聞、中外日報社、文化時報社(順不同)

■詳細については、以下をお読みください。

世界の苦悩に向き合う仏教の可能性

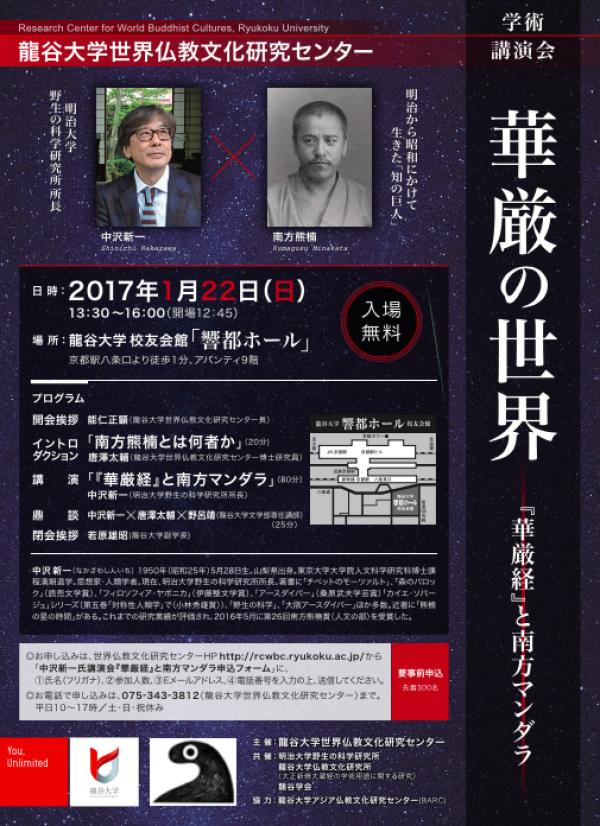

「華厳の世界―『華厳経』と南方マンダラ―」

■とても著名な方ですから、学生の皆さんでもご存知かもしれませんが、明治大学の「明治大学野生の科学研究所」の所長である中沢新一さんをお招きして、龍谷大学の世界仏教文化研究センターの講演会が開催されます。「華厳の世界―『華厳経』と南方マンダラ―」(2017年1月22日(日)13:30~16:00)です。詳細はこちらをPDFファイルをお読みください。すでにたくさんの申し込みがあるそうです。お早めにお申し込みください。

■今回の講演会のテーマは、「『華厳経』と南方マンダラ」です。華厳教のなかにある「相即相入」という考え方、すなわち「一切が対立せずに融け合い(相即)、影響し合って(相入)いる関係」で世界は成り立っているという教義の考え方を使って、南方熊楠は世界を理解しようとしました。そのことを、講演者の中沢新一さんが、『週刊現代』のインタビューのなかで説明されています。そのインタビューを、中沢さんが所長をされている「明治大学野生の科学研究所」の公式サイトで読むことができます。

【追記】■追加の情報ですが、以下の中沢さんの記事も参考になろうかと思います。

2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

■龍谷大学の附置研究所・研究センターのうちのひとつ、2015年4月に開設された「世界仏教文化研究センター」では、以下の公開講座を開催しています。京都駅前のアバンティ9階にある「龍谷大学 響都ホール校友会館」で開催されます。当日の参加も可能とのことです。

2016年秋 グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

開催日時

2016年9月27日(火)~ 12月13日(火) 火曜日 (全8回) 午後6時25分 ~ 午後8時 (95分)

開催場所

龍谷大学 響都ホール校友会館 アバンティ9階

講演者

9月27日 後期1回目「悲嘆力-悲嘆を乗り越える力-」

高木 慶子(上智大学グリーフケア研究所特任所長、生と死を考える会全国協議会会長、カトリック援助修道会シスター)10月4日 後期2回目「心を病む子どもたち」

水谷 修(夜回り先生、水谷青少年問題研究所所長、花園大学客員教授)10月11日 後期3回目 「高山右近の苦悩と殉教への歩み」

大塚 喜直(カトリック京都司教)10月25日 後期4回目「妻として・女優として~夫・大島渚と過ごした日々~」

小山 明子(女優、エッセイスト)11月15日 後期5回目「夢見る心に宿るもの」

永田 萠(イラストレーター、絵本作家、京都市こどもみらい館館長)11月22日 後期6回目「臨床で考える悲嘆」

徳永 進(医師、ノンフィクション作家、野の花診療所院長)12月6日 後期7回目 「佛教に聞く 悲しみと喜び」

大谷 光真(浄土真宗本願寺派 第24代門主(前門主))12月13日 後期8回目「悲しみに寄りそう」

柏木 哲夫 (淀川キリスト教病院理事長、大阪大学名誉教授、公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団理事長)【開催趣旨】

大切なものを喪失する悲しみ・グリーフは、誰もが経験します。病気、別離、死別、いじめ、失恋、離婚、失業、故郷の喪失などによって引き起こされます。しかも愛する者との別れの後で、相手から受けた愛情に気づきます。深い悲しみから他者や自然への慈しみも生まれてきます。本講座では、そうした悲しみを見つめるご講師をお招きして、生きることの意味を共に考えたいと思います。【受講申込】

FAX、郵送、E-mail、いずれでも可能です。詳細は以下のポスターを御覧ください。主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター 人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター 上智大学 グリーフケア研究所

協力

京都大学こころの未来研究センター

ポスター

グリーフケア公開講座「悲しみを生き抜く力」

受 講 料 事前申込 15,000円 (全8回分) 当日申込 2,300円 (1回分)

※ 当日申込は、座席に余裕がある場合に限り、先着順で受け付けます。

※ 事前申込の場合、龍谷大学、上智大学、京都大学の在学生、卒業生、教職員、在学生のご家族には

受講料の割引制度があります。詳細についてはお問い合わせください。【事前申込期間】 2016年9月20日(火)まで

【募集定員】 300名

【申込・問合せ】

上智大学 大阪サテライト・キャンパス

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-12-8 サクラファミリア2階

℡ 06-6450-8741(平日 10:00~18:00) FAX 06-6450-8742

Email osaka_sc@cl.sophia.ac.jp

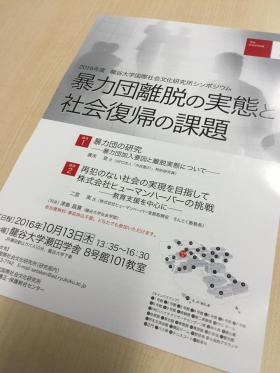

シンポジウム「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」

■龍谷大学では、本学が有する様々な知的資源を活かし、独創的な研究を推進し、学術研究の向上、交流に寄与するとともに、研究成果の社会還元を図ることを目的に、たくさんの附置研究所や研究センターを設置しており、部長を務めている研究部がその運営事務を行っています。今月の13日、瀬田キャンバスで、そのような附置研究所のひとつである国際社会文化研究所が、以下のシンポジウムが開催します。龍谷大学ならではのシンポジウムです。皆さん、是非お越しください。

「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」

開催日時

2016年10月13日 13:35 〜 2016年10月13日 16:30

開催場所

龍谷大学瀬田学舎8号館101号室

お問い合わせ

龍谷大学 国際社会文化研究所(研究部瀬田内) TEL:077-543-7742

龍谷大学国際社会文化研究所では、下記のとおりシンポジウムを開催いたします。シンポジウムでは、講師2名を招へいし、「暴力団離脱の実態と社会復帰の課題」をテーマにご講演いただき、これらの課題について考える機会にしたいと考えています。どなたでも参加できますので、是非お越しください。※参加費無料・事前申込不要

テーマ:暴力団離脱の実態と社会復帰の課題

講演1

「暴力団の研究――暴力団加入要因と離脱実態について」

廣末 登 氏(NPO法人「市民塾21」特別研究員)

講演2

「再犯のない社会の実現を目指して 株式会社ヒューマンハーバーの挑戦~教育支援を中心に~」

二宮 実 氏 (株式会社ヒューマンハーバー常務取締役 そんとく塾塾長)

司会:津島昌寛(龍谷大学社会学部)

開催趣旨

暴力団対策法や暴力団排除条例の締め付けなどにより、昨今、暴力団を取り巻く環境は年々厳しくなっています。それに伴い、暴力団からの離脱者も増えています。しかし、暴力団離脱の先に何があるのか。元暴力団員に限らず、刑務所出所者(元犯罪者)の社会復帰について、私たちはあまり知りません。本シンポジウムでは、現場をよく知るお二方をお招きして、暴力団員の離脱と刑務所出所者・少年院出院者の社会復帰についての実態と課題を報告していただきます。

そもそも、どういった人が暴力団員となるのか(私たちと暴力団員は違うのか)。どういった人が暴力団から離脱できるのか。離脱者や刑務所出所者・少年院出院者は社会に復帰できるのか。復帰できる社会とはいかなる社会なのか。そのために何が必要なのか。社会(私たち)は彼らとどう向き合えばよいのか。それらの問いについて共に考える機会にしたいと思います。

主催 龍谷大学国際社会文化研究所

後援 龍谷大学矯正・保護総合センター

龍谷大学、日本料理アカデミーおよび日本料理ラボラトリー研究会が包括連携協定を締結

■昨年の4月26日に「龍谷大学農学部の『食と嗜好研究センター』開所式」をエントリーしました。食と農の総合研究所付属「食と嗜好研究センター」の開所式の様子をお伝えしました。「食と嗜好研究センター」では、その後、日本料理の発展を図るため、教育研究及び文化技術等の普及活動に取り組む団体である「日本料理アカデミー」、およびその関連組織である「日本料理ラボラトリー研究会」と研究活動を推進してきました。そしてこの度、その研究成果や実績をもとに、龍谷大学と「日本料理アカデミー」と「日本料理ラボラトリー研究会」の三者で包括連携協定を締結し、日本料理の伝統的な技術に関する研究をさらに推進するとともに、龍谷大学で設置予定の大学院農学研究科における教育・研究体系の構築をしていくことになりました。23日(金)は晩の20時半から、協定の調印式が行われました。私は農学部の教員ではありませんが、「食と嗜好研究センター」が所属する食と農の総合研究所を所管する研究部の部長であることから、この調印式に出席いたしました。

新生応援リーダー部が始動

■一般に、日本の大学における応援団は、指導部、吹奏楽部、チアリーダー部の3つから構成されています。しかし、龍谷大学には長らく指導部がありませんでした。もちろん、吹奏楽部とチアリーダーだけでも立派に応援できるわけですが、やはり指導部のリードの元、龍谷大学関係者が一丸となって応援していくためには「指導部が必要だよな〜」と、ずっと思っていました。自分が学生の時は、応援団の指導部に対してはあまり良い感情を持っていませんでしたが、大学に勤務するようになると、やはり物足らなさを感じていたわけです(勝手なことを言っていますが…)。

■そう思っていたのですが、2012年からは一般同好会のサークルとして「龍谷大学応援リーダー部」が誕生しました。現在、部員は5名。女子部員もいるようですね。とても凛々しい!! テレビのニュースを見ていると、他大学では女性の団長も生まれているようです。リーダー部の活躍に期待したいと思います。写真は、大学のホームページから転載させていただいたものです。

蜂蜜

■23日(土)は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」/「地域エンパワねっとI」の中間発表会でした。今年度、私自身は担当と指導を外れています。「大津エンパワねっと」が始まってから10年になりますが、担当や指導から外れたのは今回が初めてのことです。「大津エンパワねっと」は、社会学部4学科の共同により運営されています。そのようなことからすれば、社会学科で私ばかりがこのプログラムを担当していることには大きな問題がありました。今年度は、若い先生にご担当いただくことができました。研究部長を務めて時間もなかなか取れないことから、私としてはホッとしているところです。

■まあ、そのようなことはともかくです。指導は外れていますが、報告会ではお役目をいただきました。撮影係です。というわけで、報告会が始まる前に、ビデオカメラの設定等をしていました。ビデオカメラなど触るのは久しぶりです。「ビデオテープはどこから入れるのかな?」と戸惑っていたら、「大津エンパワねっと」の事務局の職員の方が、「せんせー、SDカードなんですよ、うふふ」とそっと教えてくださいました。それを聞いたある教員の方からは、「あっ!! ここに昭和のおじさん発見」とからかわれてしまいました。そうですよね。今時、テープなんてね…。まあ、そんなこんなで、あたふたしていると、「大津エンパワねっと」を昨年修了した門脇孝輔くん がやってきました。門脇くんは、「大津エンパワねっと」のOBです。その門脇くんが、笑顔で近づいてきて、小さな瓶に入ったハチミツを渡してくれました。門脇くんは、農学部の古本強先生と一緒に龍谷大学瀬田キャンパスの近くで養蜂の活動をしています。このハチミツは、門脇くんと古本先生が採取したハチミツなのです。ありがとう、門脇くん‼︎ それにしても、右側の私の顔、何だか疲れていますね〜。ちょっと休憩が必要です。