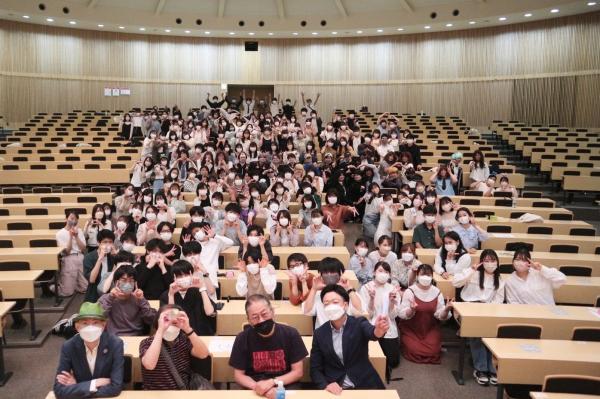

龍谷大学吹奏楽部「新入生歓迎会」

■先週の日曜日は龍谷大学吹奏楽部の部員総会でしたが、今週の日曜日は新入生歓迎会です。場所は、先週の総会と同様に、瀬田キャンパス8号館の103大教室をお借りしました。コロナへの配慮もあり、今頃になってしまいました。でも、きちんと歓迎会ができただけ、良かったかなと思います。2回生、3回生は、コロナ禍のために開催さえできませんでした。

■まずは、新入生の自己紹介から。緊張して話ができない人、大教室全体がウケる自己紹介ができる人、いろいろですが、1回生ですから男女共にみんな可愛らしいですね。で、この学年、ものすごく人数が多いのです。正確な数字は忘れましたが、70名ほどいるのかな。これから、練習場に全員入っての練習は困難になるかもしれません。練習する場所をどう確保したらいいのかなあ。心配です。

■休憩を挟んで、ゲームが始まりました。「はぁ」っていうゲーム。それから、先輩たちのアトラクション「龍吹ガールズコレクション」。ゲームやアトラクションでとても和やかな雰囲気になりました。最後は、監督、コーチ、部長、副部長からのスピーチ。監督からは「檄」が飛びました。これまで龍谷大学吹奏楽部は、全日本吹奏楽コンクールに連続して出場し、金賞を受賞してきました。関西代表枠は1つしかありません。今は追われる立場。課題もいろいろあるけれど、頑張って音楽に取り組みましょう。

■トップの写真は、最後の集合写真撮影。部員が多いですね。200人が目前です。最下段の写真ですが、室矢副部長のスピーチを真剣に聞いている部員の皆さんと室矢副部長。

【追記】■トップの写真、一番前に座っているおじさんたちは、向かって左から児玉コーチ、若林監督、私(部長)、栗田副部長です。筆頭副部長の室矢さんは、この集合写真の一番後ろで万歳をしている人です。写真に写るのが嫌だとのこと。ふーん、そうなんか。あと、水野副部長と服部副部長は欠席されています。

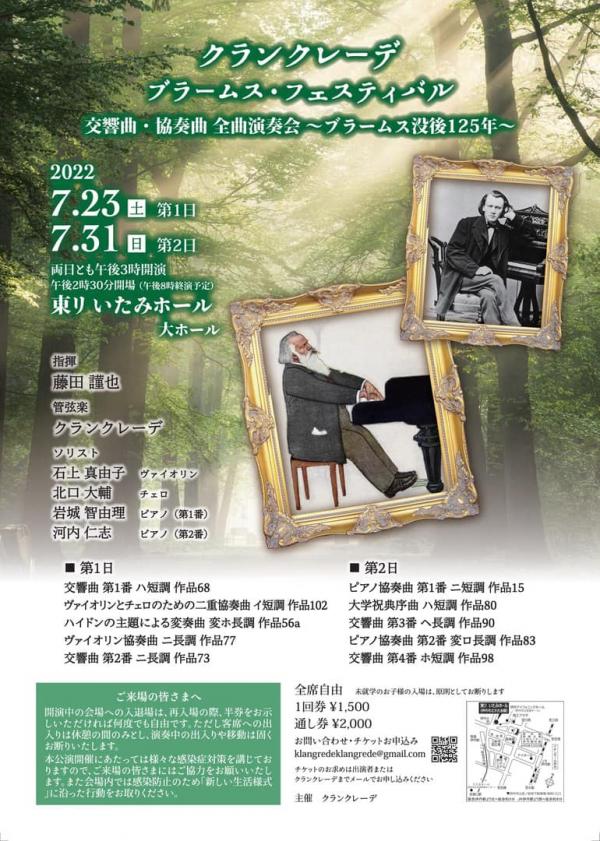

クランクレーデ ブラームスフェスティバル

■以前にも投稿した市民オーケストラ「クランクレーデ」のコンサートのお知らせです。前回は、昨年の秋でした。その時のことは、「クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」」というタイトルで投稿しました。その投稿には、次のように書きました。

■以前にも投稿した市民オーケストラ「クランクレーデ」のコンサートのお知らせです。前回は、昨年の秋でした。その時のことは、「クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」」というタイトルで投稿しました。その投稿には、次のように書きました。

こちらの市民オケで演奏されている皆さんは、ほとんどの方が学生時代から楽器を続けてこられた方達、あるいは途中、楽器から離れても今は一生懸命楽器の演奏に取り組んでおられる方達なのではないかと思います。驚くべきことですが、このクランクレーデ以外にも、掛け持ちでいくつもの市民オケで演奏されている方達がおられます。阪神間にはたくさんの市民オケがあるからでもありますが、それだけ音楽に情熱を傾けておられる方達が集まっているのです。アマチュアとしては、相当のベテランの方達が集まっておられるような気がします。

■前回は、すべてモーツァルトでしたが、今回はすべてブラームスです。ブラームスの全交響曲(No.1~No.4)と、全協奏曲(バイオリンとチェロ、バイオリン、ピアノ協奏曲1番と2番)、ハイドンの主題による変奏曲、大学祝典序曲。2日間にわたって、ブラームスの10作品を演奏されます。演奏する方はもちろ大変ですが、演奏を聴くほうも相当の体力がいります。二日連続ではなく、あいだに1週間空くのでまだなんとかなりそうです。そうなんです。今のところ、両日とも聴きにいく予定にしています。

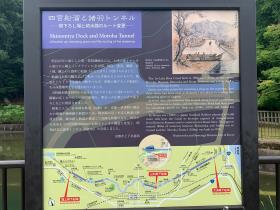

山科・四ノ宮界隈散策

■水曜日は隔週で午後は会議が続きます。昨日は、会議の日。でも議題も少なく、意見を述べる方も少なく、なんと会議が早目に終わりました。これは良いことです。外はまだ明るいし、急遽、JR湖西線に乗り換える山科駅で改札口から出て、界隈を散策してみることにしました。

■龍谷大学に勤務してから19年目、それ以前、滋賀県庁や滋賀県立琵琶湖博物館に7年間勤務していた時代もあります。あわせて26年間、電車に乗りながら、ずっと気にしてきた風景がありました。電車の窓からJRの線路沿いに見える、いくつかの大きな巨木が気になっていたのです(巨木好きです…)。そんなに気になるのならば、行ってみれば良いのですが、これまでは「いつか行ってみよう」と先送りしてきました。今日は、そのことを思い出し、「行くんだったら今でしょ」という声が聞こえてきたのです(気のせいです…)。

■やはり、宗教と関係していました。2つの巨木は地元の、由緒のある古いお寺の敷地内にありました。ということで、そばまで近寄れませんでした。でも、目指した一番大きな巨木、写真に撮ったものですが、この巨木のそばには行くことはできました。琵琶法師の皆さんの聖地でした。今は、三井寺さんが管理されているようです。聖なる場所にある樹木は巨木になる傾向があります。もっとも、この木は何なのか、樹齢はいか程なのか、残念ながら私には樹木に関する知識がないため、よくわかりません。でも、満足しました。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

最近の庭の花

■またまた庭の花のことです。すみません。このブログを使って記録を残しておきたいと思います。日記のように毎日の出来事を記録に残しているので、ブログの検索機能を使って、過去の投稿をデータベースのようにして調べることができます。まめに投稿をしておく必要はありますが、結構、便利に使っています。庭の花の場合、この季節、去年は何が咲いていたのか、どのように咲いていたのか…、そういうことを調べるのに便利です。

■またまた庭の花のことです。すみません。このブログを使って記録を残しておきたいと思います。日記のように毎日の出来事を記録に残しているので、ブログの検索機能を使って、過去の投稿をデータベースのようにして調べることができます。まめに投稿をしておく必要はありますが、結構、便利に使っています。庭の花の場合、この季節、去年は何が咲いていたのか、どのように咲いていたのか…、そういうことを調べるのに便利です。

■さてさて、庭の花です。【1段目】紫色のホタルブクロ、ずいぶん大きくなりました。紫色と白色とでは、ホタルブクロの種類が違うようです。背丈もかなり違います。これで、本当にホタルがやってきてくれたら素晴らしいのですが、この辺りにはホタルはいません。

■【2段目左】ユリも咲き始めました。ホームセンターで買ってきた球根なんですが、色はよくわかっていませんでした。同じ鉢に球根植えました。最初に開花したのは薄ピンクのユリです。追いかけるように、黄色いユリも咲きました。この黄色いユリ、私はあまり見かけたことがありません。どういうわけか、うすピンクのユリとは違って、こちらの黄色いユリの背丈はかなり低いです。

■【2段目右】キョウカノコが咲き始めました。まだ、蕾もたくさんあります。ひとつひとつは小さいけれど、開花すると全体としてフワッとした感じになります。鯛の桜でんぶ(田麩)のよう。とっても可愛いですね。

■【3段目左】コバノズイナ。落葉性の低木です。これもたくさんの小さな花が房のように垂れ下がって咲きます。素敵です。

■【3段目右】やはりホームセンターで買った「アズーロコンパクト」。よくわかりませんが、キキョウ科ロベリア属の仲間のようです。ドーム状に小さな青い花がたくさん咲いてくれました。育て方がよければ、もっと美しいドームになるのでしょうね。でも、嬉しいです。

■【4段目左】黄色の花、まだ咲いています。庭の石垣のところに、ツルマンネングサ(…だと思う)が生えてきました。いわゆる多肉系の雑草なのですが、可愛らしいので、時々、余分なところは取り除いていますが、石垣沿いに花を咲かせています。【4段目右】やはり黄色のリシマシキア・ミッドナイトサン。これも勝手に生えて花を咲かせています。ご近所から遷移してきたのかな。

「龍谷米」の食べ比べ

■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。

■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。

■私が指導しているゼミでは、以前、「北船路米作り研究会」を組織していました。湖西の棚田の農村・北船路の棚田で生産した「龍大米」を販売していました。農学部は「龍谷米」ですが、私たちは「龍大米」です。微妙に名前が違っています。龍大米は、環境こだわり米の「コシヒカリ」を天日干しで乾燥させたものでした。収穫量は、当然のことながら農学部の農場で生産した「龍谷米」の方が多いわけなんですが、「龍大米」の方が「龍谷米」よりも先行しています。農学部が開設される前の話ですから。まあ、食べ比べをしながら、そっと「龍大米」のことを思い出したのでした。

■場所ですが、瀬田キャンパス、Steamコモンズの「Global Lounge & Kitchen)エリアです。ここで、秋に「蜂蜜とジャム」のイベントができたらいいな。農学部の古本先生とのコラボ。1回生の皆さんが、企画から参加・参画します。

龍谷大学吹奏楽部・総会

■ 今日の午前中は、龍谷大学吹奏楽部の総会でした。場所は、瀬田キャンパス8号館の103教室。大教室です。部員数は約190名だったと思いますが、人数が多いのでこのような大教室をお借りして開催しました。私は、一般の部員の皆さんと同じように、役職者の部員の皆さんから、担当されているお仕事に関する説明や報告を聞かせてもらいました。時間にして、10時から休憩を挟んで1時間半ちょっとでしょうか。報告してくださったのは、以下の役職や係の皆さんです。

■ 今日の午前中は、龍谷大学吹奏楽部の総会でした。場所は、瀬田キャンパス8号館の103教室。大教室です。部員数は約190名だったと思いますが、人数が多いのでこのような大教室をお借りして開催しました。私は、一般の部員の皆さんと同じように、役職者の部員の皆さんから、担当されているお仕事に関する説明や報告を聞かせてもらいました。時間にして、10時から休憩を挟んで1時間半ちょっとでしょうか。報告してくださったのは、以下の役職や係の皆さんです。

幹事長、副幹事長、技術職、渉外、会計、ドラムメジャー、カラーガード/ガードチーフ、企画、書紀、ホームページ管理、OB事務、ライブラリアン、衣裳管理、楽器管理、総務、京都府吹奏楽連盟、学術文化局、お茶係、ポイント係、積み込み係、美化係、施錠係。

■龍谷大学吹奏楽部は、部員による自主運営を大切にしています。他大学の吹奏楽部は、私が知る限りですが、卒業せされたOBやOGが指導されているところもあります。どちらが良いのか…などという話でもないのですが、大人数の部を学生だけで運営することは、部員の皆さんの成長にとっても大切なことだと思っています。実際、個々人の部員はよく訓練されていると思っています。しかし、それでもやはり課題はたくさんありますし、組織運営もなかなか大変です。学生だけでは難しい課題については、副部長がサポートに入っています。副部長は4人いますが、全員吹奏楽部のOB・OGで、龍大の事務職員の皆さんです。部長の私は、中長期的な運営面について、音楽監督の若林義人先生や他の指導者の皆さん、そして副部長の皆さんと相談することにはなりますが、細かな日常的なサポートは全て副部長の皆さんがやってくださっています。副部長の皆さんの丁寧なサポート、ありがたいことだと思っています。

■総会での報告や説明を聞きながら、40年数年前、自分が学生だった時のことを思い出していました。私は、関西学院交響楽団という学生オーケストラに所属していましたが、当時の運営はどうでしたかなね〜…。もっと素朴な感じでしたね。それでもやっていけた時代だと思います。

スミレの種

■自宅の庭の雑草をまめに抜いています。小さなうちに、時間を見つけては、数分間だけですがヒョイヒョイと抜いています。慣れてくると、それほど大変なことでもありません。まめに抜いていると、雑草に困ることもありません。

■ところで雑草って何…ということなのですが。「雑草である/雑草でない」の境目は、けっこういい加減というか、もう完全に人間に主観です。自然に生えてきたものでも、これは美しい…とか、これは可愛い…とか、雑草でないことにして可愛がって育てたりするのですから。

■私はこういった野草の類を少し勉強するまでは、全部、雑草という方ゴリーの中に封じ込めて、徹底して抜き取っていました。腱鞘炎になるぐらい草抜きを徹底してやっていました。ところが、ある時、我が家にはスミレの花がけっこう咲くことに気がついたのです。タチツボスミレです。小さなスミレです。可愛らしい花なので、頭の中で雑草のグループからそうでない可愛がるグループの方に移動させることになりました。頭の中の作業です。知らないうちに移動していました。このタチツボスミレを残して周りの他の雑草を抜いてやると、けっこうあちこちに増えてきました。そして、今日、初めてこのタチツボスミレの種を観察することができました。

■写真は、タチツボスミレの種です。たくさん種が詰まっています。これがこぼれ落ちて、アリによってもう少し遠くまで運ばれるのだそうです。もし、雑草のままだったら、こういった観察もしていなかったと思います。周りには砂利が敷き詰めてあり、その砂利の石の大きさからもお分かりと思いますが、この種、かなり小さいです。今日は、スミレの種に気がついてとても嬉しかったです。

「『この種がいいね』と私が思ったから五月二十六日はスミレ記念日」。

■ということで「スミレ記念日」です(^^;;。しばらくしたら、忘れていると思いますが、おじいさんですし、許してください。

【追記】スミレ記念日…何のことやらという方は、俵万智・サラダ記念日で検索してみてください。40歳を超えていないとわからないです、たぶん。