平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」10年を振り返る

■「平和堂財団環境保全活動助成事業『夏原グラント』10年を振り返る」という動画です。京滋地区を中心に多数店舗を展開する「平和堂」さんが設立した平和堂財団の、特に環境保全に特化した助成、「夏原グラント」の選考委員を長く勤めてきました。選考委員としては、少し地味ながら素敵な動画ができたなと思っています。少し長めの動画ですが、どうか皆様もご覧ください。

積もりました。

■今日は、担当している授業の定期試験の日でしたが、2月1日に振り替えになりました。新しい長靴も買って準備万端だったんですが。職場の教職員の中にも、帰宅できなかった方がおられました。電車の中で、あるいは職場に戻って眠られたようです。大変でした。学生の皆さんは大丈夫だったのでしょうかね。私はといえば、昨日は午前中に海外出張の手続きの書類作りをしていました。なんとかやるべき仕事を済ませることができました。お昼頃から雪が降り始め、最初は降ったり止んだりでしたが、暗くなった頃から本格的に降り始めました。

■雪で痛んだら嫌だなと思い、育てているビオラやガーデンシクラメンの鉢を屋根の下に移動させました。しかし、無駄でした。風も伴っていたいたようで、屋根の下でも鉢には雪が積もってしまいました。朝起きて、植木や花が痛まないように、できる範囲で雪を取り除きましたが、多くは雪のしたで痛んでいることでしょう。積雪量が少なければなんとかなったかもしれませんが、仕方ありません。宿根草、多年草は根っこが生き残っていればなんとかなるのかもしれません。もちろん、本格的な雪掻き仕事もしました。20cm弱ほど積雪量があったので、結構時間がかかりました。ついでにご近所のお一人暮らしのお宅の雪掻きも少しお手伝いしました。それから、64歳のおじいさんですが、超下手くそな雪だるまも作ってみました。孫にLINEで見せてあげたい…ということでして。

■まあこんな感じで午前中は雪掻き仕事と庭の世話が続きました。午後からは世界仏教文化研究センターの打ち合わせ会議。そのあとは、学科会議、教授会、研究科委員会と続きます。自宅の書斎から、teamsを使ってのオンラインによる会議です。今、学科会議が終わりました。研究科委員会のあとは、zoomによるまちづくりの学生団体とのミーティングになります。諸々続きますが気になるのは積雪です。時々外を眺めています。また積もり始めました。湖北や東北・岩手県等の雪国のfbのお「友達」からすれば大したことはない積雪なんですが。明日もJRが動かないとほんと困ります。

退院のお祝い。

■昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、お店のご常連のお一人「なかちゃん」(中川俊典さん)の、退院のお祝い会を開催しました。なかちゃんは、アルミサッシ工事会社の社長さんです。なかちゃん、膝の調子を悪くされて、手術とリハビリで、合わせて40日間入院されていました。来月は、もう一つの膝の手術になります。なかちゃん、次に退院する時は春になっていますね。頑張ってください。

■写真ですが、左から、いずれもお店のご常連である川北くん、なかちゃん、杉浦さんです。後列は私です。お祝い会には、かつて社会学部の同僚だった原田達先生も参加されました。といいますか、原田先生から「なかちゃんの退院のお祝いするから時間があったら来てください」と連絡が入ったのでした。原田先生のお誘いであれば、なんとしても参加せねばなりません。ということで、よい呑み会になりました。もっとも、原田先生は、明日早朝のランニングのためにでしょうか、先にご帰宅されました。

■今日、なかちゃんは、膝の手術とリハビリが終わったら、またマラソンに挑戦すると宣言されました。原田先生が71歳の年齢でまだまだ走っておられるからです。昨年は、フルマラソンの自己新記録を出されました。すごいです。原田先生がそうやって身体を鍛えつつ、楽しく過ごされていることに、なかちゃんは大きく刺激を受けたのです。素晴らしい。楽しみです。なかちゃんは、フルマラソンも確か3時間40分くらいの記録をお持ちです。なかちゃんは、2016年にホノルルマラソンも走っておられます。私は2017年に走りました。その時のことについては、こちらに書いています。私も、なかちゃんに刺激を分けてもらってまた走ろうかなと思っています。

■こうやって、職場以外にも楽しく愉快な仲間がおられること、本当にありがたいと思っています。素敵です。

大学生協の電子組合員証

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■このアプリを導入することで、理屈としては食堂や売店でのレジの通過がよりスムースになるのだと思いますが、それぞれの皆さんがこの大学生協のアプリをインストールしてもその使い方に慣れないとスムースにはなりません。私自身もそうでしたが、慣れていない人たちは、レジ担当の職員さんたちに使い方を教えてもらっていました。知り合いの生協職員の方からは、年末年始は対応が大変だったとのお話を伺いました。また、アプリに登録することで、従来の職員証も使用できるとのお話も伺いました。こういうアプリに登録することで、生協としても組合員管理の業務が大幅に合理化されるのでしょうね。こうやって人件費が節約できた分が、価格に反映していくといいなあと思います。

■右のアプリの画面のお金のところ、「4,154円」になっています。私がチャージしている電子マネーの金額です。ホーム画面から「決済」をタッチすると、この画面にきます。レジに並んだ時に、この「4,154円」の画面を出しておいて、自分の番になった時にこの「4,154円」をタッチするとバーコードの画面が現れます。そこをレジにあるバーコードリーダーに向けると買った物の価格だけ電子マネーが減っていくわけです。まあ、わかりますよね。単純なんですけど、これを知らずにレジに並ぶと、大渋滞になってしまうわけです。使い始めたら、便利かもしれません。私のような年寄りは、こういった新しい技術に慣れるのに時間がかかってしまいますが。

樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

■少し前のことになりますが、期限が切れたパスポートの更新を済ませました。来月、韓国のソウルにある建国大学で開催される「『Professional Manpower Training Project for Social Economy in Forestry and Landscape Architecture』 Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry」に参加する予定です。韓国山林庁と韓国林業振興公社が後援し、建国大学で産学連携を推進する教員の皆さんたちが主催されます。私自身は林業の専門家ではありませんが、地域連携型教育プログラムに長年にわたって関わってきたことから、このフォーラムをリードされている金才賢先生から、今回このフォーラムにご招待いただきました。金先生とは地域づくりの活動をテーマに10年ほど前から交流をしてきました。ちなみに、私がこのフォーラムで依頼されているテーマは「Community-linked education programs at Department of Social Sciences at Ryukoku University」です。私の経験が、韓国の林業関係者の皆さんのお役に立てることになると良いなと思っています。

■パスポートを更新した後は、瀬田キャンパスに移動しました。昼食後は、近々開催される会議の打ち合わせでした。いろいろ難しい問題が積み重なっているのですが、なんとか解決して(緩和して)前に進んでいかなければなりません。会議の打ち合わせが終わった後は、生保の職員さんがやってこられて毎年恒例の契約内容の確認をしました。契約内容の確認だけで良いわけですが、いつもいろいろ世間話もさせてもらっています。息子と同い年の方で、お若い方です。個人的なことも報告してくださいました。昨年、ご結婚されたのだそうです。おめでとうございます。中学・高校時代は吹奏楽部でクラリネットを吹いておられたそうです。ひとつ前にに気の重い話が続きましたが、おめでたいお話を伺って心が軽くなりました。嬉しかったです。そのあとは、評議会です。現在、部長の仕事をしている関係で、評議会にも陪席することになっているのです。後期は、この評議会と留学生別科の講義が重なっていたことから、資料を読むだけだったのですが、授業が終了したことから、きちんと陪席できるようになりました。評議会の後は、教務課に書類を提出して、この日の仕事が終わりました。写真は、その時に撮ったものです。建物は樹心館です。樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

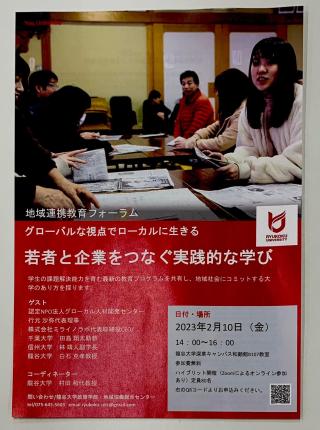

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■社会学部は、2025年度に大学本部のある深草キャンパスに移転します。学部の学科構成もカリキュラムも大きく変化します。移転後に入学してきた学生の皆さんは、新しいカリキュラムで教育を受けることになります。であれば、新しいカリキュラムの「柱となる考え方」を、もっと深く議論をして情報発信していかねばなりません。学生さんたちを、狭い専門分野に囲い込むような古いカリキュラム(教員が学生時代に受けたようなカリキュラム)から、「学習者本位」を前提に学生の皆さんの「自ら学びたい」という思いを支援するカリキュラムへ。そのようなことを伝えるために、政策学部のような教育フォーラムがうちの学部でも、近い将来、開催する必要が出てくるのではないかと思っています。

■これも個人的な見解ですが、そのためには、FD等の教員間での議論を積み重ね、新・社会学部の「魅力(売り)」はどこにあるのかを、わかりやすい形にして高校関係者・受験生・保護者・社会にアピールする必要があるのではと考えています。アピールのために教育フォーラムを開催することも必要でしょう。学部や大学の中に閉じた形ではなく、この政策学部の「地域連携教育フォーラム」のように、企業目線からの意見にもしっかり耳を傾けることが必要な時代になっていると私も思います。

社会人基礎力

■金曜日2講次は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。今日が最後の授業になりますが、彼らの活動は来月まで続きます。

■ 1枚目は、小学校の体育館をお借りして、牛乳パックを再利用したランタンで、地域の子どもたちをメインの対象としたイベントを開催しようと準備を進めているチームです。ミーティングをしています。小学校との交渉、地域社会との交渉、このようなことも全て実習です。今日も、地域方とLINEで連絡を取り合っていました。予想外のことが、これからも起こると思いますが、頑張ってやり遂げて欲しいと思います。

■ 2枚目。3人のチームなんですが、1人しかいません。小さい声で、1人でブツブツ言っています。2人が体調を悪くしたということで自宅に待機。ということで、zoomを使ってミーティングをしているのです。こちらは、レンズ付きフィルム「写ルンです」を使って、高齢者を対象とした写真展を開催しようとしています。

■通常、大学も含めて「学校」という制度の中では、それぞれ個々人が努力をして、その努力の結果が評価されます。しかし、この「地域エンパワねっと」では、個人が努力するだけではうまくいきません。チームの仲間はもちろんのこと、地域の関係者の皆さんと様々な調整を行いながら、地域の課題解決(緩和)に向けて、自分たちが企画した活動に取り組むからです。しかし、そのことが、結果として、学生の皆さん個々人の眠っている力を引き出すことになります。

■こういうことは、もともと意図はしていませんが、結果として「社会人基礎力」を養うことにもつながっているのかなと思います。

「閉校小学校校歌を歌う会」(岩手県一戸町)

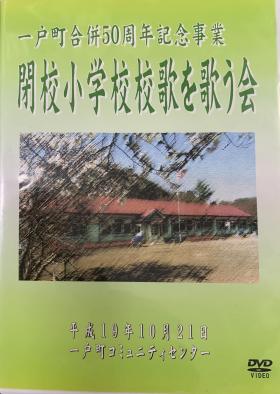

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■合併50周年を記念するイベントなのですが、閉校した小学校の校歌を歌うなんて…と思ってしまいそうですが、それぞれの地域の中心になっていた学校の記憶を大切にしたいという卒業生(住民)の皆さんの気持ちが強く溢れているようにも思えます。悲しいけれど、とても素敵な記念事業だと思います。自分達の地域から学校が消えていく、祖父母、父母、子どもたちと通って卒業していった小学校がなくなってしまう…。何か、心の中から大切な柱が1本抜け落ちてしまうような感じなのではないでしょうか。

■この「閉校小学校校歌を歌う会」のことと関連して頭に浮かんでくることがあります。一戸町の近くにある軽米町でお聞きした話です。私が軽米町を龍大のゼミ生と一緒に訪問したのは、2006年のことです。軽米町でも、学校の統廃合が進められようとしていました。1人の方が私に、「明治時代の政府は、この地域にも分校を建て、教師を派遣し、地域の子どもたちに教育をしようとしたけれど、今の政府は(行政は)、逆に、地域から学校を奪っていっている」と話してくださいました。財政難の中で仕方のないことなのかもしれませんが、地域の皆さんからすれば相当大きな出来事だったのです。

トロンボーン奏者の藤原功次郎さんの1月17日のツイート

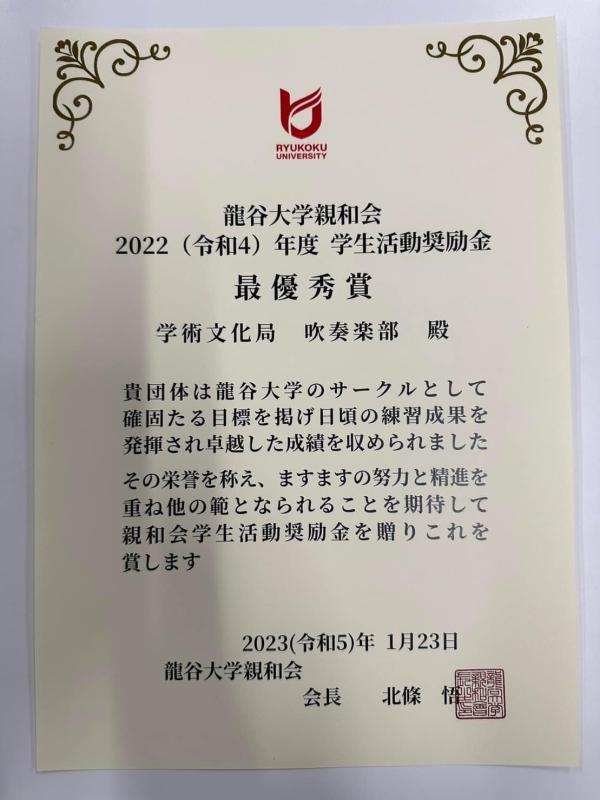

■私が龍谷大学吹奏楽部の部長に就任する以前のことになりますが、トロンボーン奏者の藤原功次郎さんには、2015年12月25日にザ・シンフォニーホールで開催された龍谷大学吹奏楽部「第42回定期演奏会」 (大阪特別公演)において、トロンボーン協奏曲「Flower」(菅野祐悟/編曲:山里佐和子)を演奏していただきました。以下は、その藤原さんご自身によるTwitterへのツイートになります。ご自身がお子さんの頃の阪神淡路大震災のご記憶とともにツイートされました。ご自身の演奏を被災された全ての方達に捧げられています。

■毎年のことになりますが、自分自身のことも書いておこうと思います。震災の翌日、私は母校や同窓生のいる西宮市に入りました。その後、当時の同僚のご家族の支援に神戸市に入りました。職場からは、ボランティアとして派遣されました(当時は滋賀県庁職員でした)。派遣された先は、母校である兵庫高校。長田区にある高校でした。近くの商店街は全焼していました。その後時間をかけて復興に向けて神戸市は動き始めました。はたして、被災者の皆さんや市民の皆さんが望むような形での復興だったのか、私にはよくわかりません。

■ひとつ前の投稿には、2017年1月17日に投稿した「22年前のこと」のリンクを貼り付けました。

28年…地震直後、両親は一目散に3階に来て、私と兄を心配しガラスが割れて部屋から出れない兄に、自分の履いていたスリッパを差し出し、これで出てきぃ!と力強く言った父。自分の足元にもガラスが飛び散ってるのに…

自分の命よりも、子供を守らなければならないと思う親の気持ち。#阪神淡路大震災 pic.twitter.com/SRJuYIgbDY— 藤原功次郎 Kojiro Fujihara (@koujirou526) January 16, 2023

「阪神・淡路大震災」から28年

■昨日は、「阪神・淡路大震災」から28年目の日でした。以下は、2017年1月17日に投稿したものです。「22年前のこと」。