カール・ベーム、ベルリンフィルの「ブラ2」

ブラームス 交響曲第2番 1975年ライヴ

カール・ベーム指揮

ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

■自宅で仕事のBGMにと流していたのですが、しっかり聞いてしまいました(あかんやん)。YouTubeの投稿では、タイトルには壮絶と書いてあります。なんで壮絶なんだろう…と思いました。あくまで印象でしかありませんが、軽い感じで演奏するのではなく、相撲でいえば「がっぷり四つ」という感じです。あるいは、シンフォニーの構造がわかるように曲をしっかり「組み上げている」(演奏している)という感じでもあります。私が今まで聞いてきたブラ2よりもややゆっくり目の速さでの演奏のためか、様々なパートの細かなところまでよく聴こえてきます。どうしても弦楽器に耳が行きがちではありますが(私自身が弦楽器だったもので)。4楽章は、めちゃくちゃ迫力がありますね。fbでこのYouTubeについてやり取りした方は、これは「寄り切り」と言っておられました。全部聞いて、もう一度「お代わり」したくなりました。

■この交響曲の第4楽章の初めの方、32分18秒、23小節目の最初の八分休符で、指揮者のベームが指揮台をカッと踏みつけている音が聞こえます。37分33秒、274小説目の最初の八分休符でも、カッという音が聞こえてきます。だからどうしたってことなんですが、こういうの気がつくこと、楽しいのです。

春の祭典

■週末、Twitterの広告に釣られてApple Musicをクリックしてしまいました。料金を払ってはいるのですが、これまであまりきちんと利用できていなかったのです。加えて、【本日発売・配信開始です!】という文句に惹かれてしまいました。聴いたのは、パーヴォ・ヤルヴィ指揮、NHK交響楽団の最新録音『ストラヴィンスキー:春の祭典』です。これをBluetoothで20数年前の古い古いステレオに飛ばして聴きました。もちろん、20数年前のステレオにBluetoothの機能はついていません。当時は、そんなものは存在していませんでした。電化製品の量販店でBluetoothのレシーバーを買って、ステレオに取り付けたのです。

■しかし、「もっとApple Musicを使わないといかんな〜…」と思ってしまっている時点で、もうApple社の思う壺なのかもしれません。Apple社だけではなく、私のライフスタイルはGAFA(Google,Amazon,facebook,Apple)に完全に従属してしまっています。加えて、日々実感することはないのですが、お金を払ってサービスを購入し、様々な情報を「無料」で提供しているわけです。今日も、Amazonで注文リスト増やしたし、Googleドライブを仕事で使ったし、facebookはヘビーユーザーですし、この投稿をしているのもMacですし…。

■これまでApple Musicをあまり利用していないこともありわかっていなかったのですが、「春の祭典」が終わったら、自動的に「あなたのお好みかも」というのを配信してきました。これって、BGMみたいな感じなのかな。次はカラヤン指揮、ベルリンフィルハーモニー交響楽団のベートーベンの交響曲7番でした。

Paul McCartney en Pub Philharmonics - VideoLyric

■こういうことが起きたら、素敵だな〜。ポール・マッカートニーは79歳。こういう年代を超えて人びとを夢中にさせるアーティストって、日本だと誰になるのでしょうね。

北陸演奏旅行で舳倉島へ

■あれから40年ちょっと過ぎてしまいました。叔父の葬儀を一昨日終えたばかりだし、時の移ろいの早さに「もののあわれ」のようなものを感じるな。

■あれから40年ちょっと過ぎてしまいました。叔父の葬儀を一昨日終えたばかりだし、時の移ろいの早さに「もののあわれ」のようなものを感じるな。

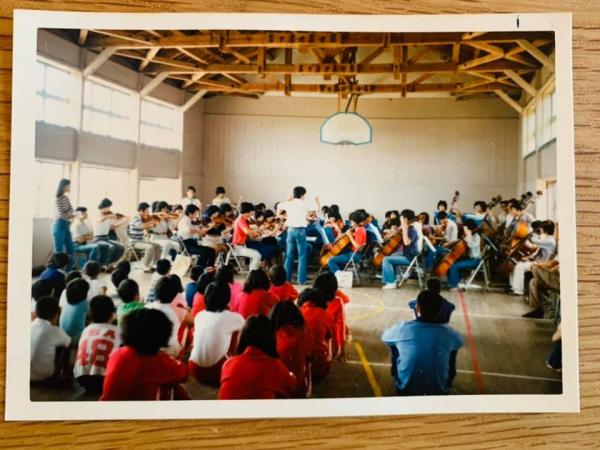

■先日、フランスで俳優として頑張っている同級生の島岡現くんが、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の頃の写真をドサッと送ってきてくれました。「自分が持っていても役立てられないので…」という理由で送ってきてくれたのです。送ってくれた写真は、国内の演奏旅行とソビエト演奏旅行の時のものです。アップしたものは、北陸演奏旅行の時のものです。石川県のずっと沖合いにある舳倉島(へぐらじま)まで行って、島の分校で演奏してきた時のものです。地図を見ていただきたいのですが、舳倉島は、輪島の沖合にある岩礁のような複数の島々のさらに沖合いにあります。陸地からは50kmほど離れているようです。この島にオーケストラ(プロではなく学生オケですが…)がやってきたのは、おそらくこの時が初めてではなかったでしょうか。

■舳倉島へは、石川県の輪島から船に乗って行くことになります。今は高速フェリーで80分ほどで行けるようですが、昔はゆっくりした連絡船が就航しているだけでした。かなり揺れて、行きは一部の人たち(私を含む)は、かなりひどい船酔いになりました。島に到着するとフラフラだったように記憶しています。集合写真は、私のいた学年のものです。左端にいるのが、島岡現くん。当時のジーンズは「ベルボトム」という裾広がりのデザインですね。時代を感じます。

「サマーコンサート2021」、無事に終演いたしました。ありがとうございました。

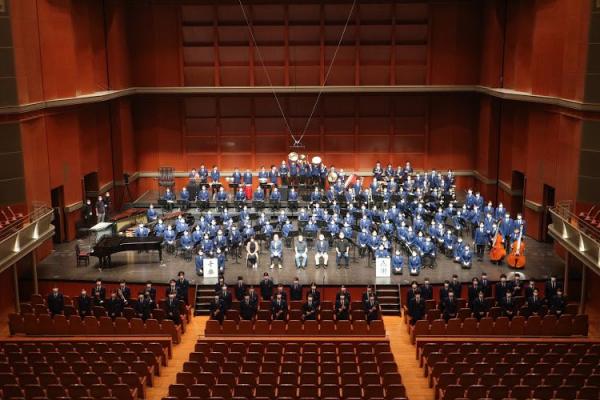

■皆さん、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2021」をYouTubeでご視聴いただき、ありがとうございました。

■コロナのため長らく合奏ができませんでしたし、合奏が許可されてからサマーコンサートまではたった3週間しかありませんでした。午前中のリハーサルが終わった後も、演奏が困難なところについては、最後まで調整が行われました。最後のところで、グッと集中力を高めていったことで、本版では素敵な演奏を聞かせてくれました。これからは、コンクール、夕照コンサート、定期演奏会に向けて練習を積み重ねてまいります。どうか引き続き応援をよろしくお願いいたします。

たくさんのコメントありがとうございます!

1部のステージはいかがでしたでしょうか。

引き続き2部のポップスステージもお楽しみください(*^^*) pic.twitter.com/UwXPyAeNJZ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 11, 2021

先ほど、サマーコンサート2021が終演いたしました。

ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました!#龍谷大学吹奏楽部#龍吹サマコン2021 pic.twitter.com/am2poZve8H

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 11, 2021

いよいよサマーコンサート

こんにちは☀️

現在、びわ湖ホールにて明日のサマーコンサートに向けてのリハーサル中です!

明日の本番は14時30分からYouTubeにて配信予定です。14時からは過去の演奏会映像を観ることができますので、ぜひそちらもご視聴ください😊#龍谷大学吹奏楽部#龍吹サマコン2021 pic.twitter.com/eTfA0JMhXM— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 10, 2021

■いよいよ明日は龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート」が、明日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催されます。今日は前日ということで、びわ湖ホールでリハーサルが行われていま。本来であれば、部長を務めている私もリハーサルにいなくてはいけないのですが、大変残念なことに、今日はzoomを使ってこれから出版する環境社会学関係の本の編集会議が開かれており、仕事優先ということで参加することができません。明日は、朝一番でホールに向かおうと思っています。「サマーコンサート」がYouTubeで配信されます。14時半からです(配信開始は14時から)。

「ボレロ・イン・ポップス」

■7月11日、滋賀県立琵琶湖芸術劇場びわ湖ホール大ホールで、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートが開催されます。今回は、コロナ感染のこともあり、YouTubeチャンネルにて無料・生配信をいたします。本番までは、あと2日になりました。新年度になり緊急事態宣言が出て以降は、個人練習以外行うことができませんでした。合奏ができない期間が長かったにも関わらず、部員の皆さんはよくここまで頑張ってこられたなあと思います。

■火曜日に、2限と4限と5限に授業がありましたが、仕事が終わった後、瀬田キャンパスの青朋館にある吹奏楽部の練習場に向かいました。この日の練習は、「ボレロ・イン・ポップス」でした。「イン・ポップス」とタイトルに入っていることからもわかるように、ラヴェルの「ボレロ」をポップス調(少しラテンっぽく?!)に編曲した作品です。今日も、部員の皆さんの演奏を楽しむことができました。誤解を招く言い方かもしれませんが、このように編曲された作品だと、もう少し「妖艶」にというか、ちょっと色気を出して極端に演奏しても良いのではないかと思うのですが、それは私のようなおじいさんの感覚でしょうかね。本番までに、どう仕上げていかれるのか、楽しみです。

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサートoneline(2021.07.11)

■龍谷大学吹奏楽部公式facebookページに掲載された案内を転載いたします。

【サマーコンサートのお知らせ】

7月11日(日)、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールにて「龍谷大学吹奏楽部 サマーコンサート 2021」を開催いたします。尚、今回のサマーコンサートは無観客生配信で行います。

【日程】2021年7月11日(日)

【開演】14:30開演(14:00配信開始)

【配信】当部YouTubeチャンネルにて無料生配信

https://youtube.com/c/ryudaiband【会場】滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

※当日会場への入場はできませんのでご了承ください。【プログラム】

・春の猟犬 作曲 A.リード

・ボレロ・イン・ポップス 作曲 M.ラヴェル / 編曲 岩井直溥 他

※都合により曲目を変更する場合がございます。【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 水曜・日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

ryukoku.windmusic@gmail.com

7/11(日)に開催するサマーコンサートYouTube生配信では、スーパーチャットの機能もご利用いただけます!

詳しくは下図をご覧ください。

本番まで残りわずか、部員一同、

精一杯頑張っております

■このサマーコンサート、YouTubeで無料で視聴できるということは、海外からでもOKということになります。そのようなこともあってか、複数の部員が様々な言語に翻訳して吹奏楽部のサマーコンサートのことを、twitterを使ってツイートをリツイートしています。YouTubeでは、これまで定期演奏会やサマーコンサートで演奏してきた曲を楽しむことができるように、「龍谷大学吹奏楽部」のチャンネルが設けられています。時々、海外からのコメントもあります。今回も、海部員の皆さんの努力が実って、外からのアクセスがあって欲しいと思います。

ひさしぶりに龍吹の合奏を見学

■緊急事態宣言が解除され、龍谷大学吹奏楽部も、やっと合奏ができるようになりました。これまでは個人練習ばかりだったので、部員の皆さん、音楽することの喜びを噛み締めておられるのではないでしょうか。そして、吹奏楽部の部訓は「音楽・感謝」。大好きな音楽ができることを、心より感謝しておられる事でしょう。昨日、練習したのは「Canterbury Chorale(カンタベリー・コラール)」という曲です。wikipediaの説明ですが、「『カンタベリー・コラール』(英: Canterbury Chorale)は、ベルギーの作曲家ヤン・ヴァン・デル・ローストが作曲した楽曲」であり、「作曲者がイングランド南東部ケント州にあるイングランド国教会の総本山カンタベリー大聖堂を訪れた際に得たインスピレーションを基に、ベルギーのブラスバンド(金管バンド)であるブラス・バンド・ミデン・ブラバント(nl:Brass Band Midden-Brabant)の委嘱によって1990年に作曲された」とのことです。

■とても美しく、感動的な曲です。昨日は「うぎゃー」と叫びたくなるようなことが起きたのですが、この曲を聴きながら、辛い心を鎮めることができました。まだまだ練習をしないといけないと思いますが、はじめての合奏でこれだけ演奏できるって素晴らしいことだと思います。吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。以下は、近畿大学吹奏楽部の皆さんが演奏されている「Canterbury Chorale」です。指揮は、この曲の作曲者であるヤン・ヴァン・デル・ローストさんご自身です。

■弦楽バージョンもありますね。あっ、譜面がどさっと落ちてしまった…。

2021 Sommernachtskonzert Schönbrunn Schloss Wien(Summer Night Concert 2021.06.18)

■先日、ウィーンのシェーンブルン宮殿で、今年の、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による夏の夜のコンサートが開催されました。今回は、コロナ感染拡大により、医療関係者の皆さんが招待されているようです。皆さん、ワクチンを打たれているせいでしょうか、マスクはされていません。指揮は、イギリスの指揮者、ダニエル・ハーディングさん。驚いたのですが、数年前、指揮者をお休みして、1年間だけ航空会社のパイロットをされていたそうです。ちょっと、びっくりです。こちらの記事にその辺りのことが書かれていますね。

■今年の夏の夜のコンサートのプログラムですが、以下の通りです。詳しくは、こちらの記事をお読みください。このプログラムの中の「シベリウス作曲「カレリア組曲」については、学生時代にオーケストラで演奏した曲です。少し懐かしいですね。アンコールは、ヨハン・シュトラウス2世の「 ウィーン気質」でした。

1. ヴェルディ:歌劇『シチリア島の夕べの祈り』序曲

2. ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43

3. バーンスタイン:『ウエストサイド・ストーリー』シンフォニック・ダンス~プロローグ/サムホエア/スケルツォ/マンボ

4. エルガー:愛の挨拶

5. シベリウス:カレリア組曲 Op.11~第1曲『間奏曲』

6. ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

7. ホルスト:組曲『惑星』~木星

アンコール ヨハン・シュトラウス2世 : ウィーン気質