イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

「未来ファンドおうみ助成事業」のヒアリング

▪️今年の3月3日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」からは、事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしている地理情報システムを基盤に置いた「デジタルマップ」事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私も補足の説明を行い、審査員の皆さんからの質疑に答えました。

▪️この「デジタルマップ」が、広く琵琶湖や地域の環境保全活動に関わる団体や個人(たとえばMLGsの団体)、そして広くまちづくりや地域の活性化につながっている団体や個人(たとえばデジタル地域コミュニティ通貨「びわこ」)が相互につながりコミュニケーションを促進していくための基盤になればと思っています。

▪️ところで、審査の結果なんですが、満額で助成していただけることになりました。今日は、申請書やプレゼンテーションだけではわかりにくい、さらに細かな点や、背景の事情、そしてその後の進捗状況に関して丁寧にヒヤリングをしてくださいました。大変納得していただくと同時に共感もしていただきました。財団としても大いに期待してくださっていることがひしひしと伝わってきました。頑張らなくてはですね。7月1日の「びわ湖の日」に、この「デジタルマップ」が公開される予定になっています。小さく産んで、みんなで育てていきます。7月中に、官民合同のワークショップも行う予定です。

▪️琵琶湖や琵琶湖流域に関わって仕事をしてきました。8年前からは、長年暮らした奈良から滋賀に転居し、滋賀県民になりました。「琵琶故知新」というNPOの活動も行うようになりました。日々、琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら生活するようになりました。写真は自宅近くから数日前に撮った琵琶湖です。琵琶湖大橋の向こうに沖島、さらに伊吹山が見えています。

▪️ヒアリングの後は、午後から研究室に篭り、明日、守山市での講演会の準備をしました。ちょっと疲れました。明日は、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきます。

最寄駅のツバメ

▪️自宅近くのJRの駅で撮りました。ツバメが育っています。ツバメの巣を壊さずに、駅員さんも雛達の巣立ちを応援しているのかな。そう思いたいです。でも、このブログの過去の投稿を読んでみると、「鳥獣保護管理法」という法律が存在して、卵や雛がいる巣を破壊すると、罰せられるのです。もし、よろしければ、以下の【関連投稿】をお読みください。

【関連投稿】「ツバメとの共存」

朽木の「タネカラプロジェクト」

▪️「タネカラプロジェクト」という取り組みがあります。1人の女性が代表となって取り組まれています。「自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を」多くの皆さんの「参加」のもとで進めておられます。詳しくは、「タネカラプロジェクト」の公式サイトをご覧いただきたいと思います。

▪️このような活動も、私は「世界農業遺産」の大切な要素だと思っています。もっともっと評価されるべきだと思っています。だって、世界農業遺産に認定されたのは、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですから。

「ヨシみらいメンバーズ登録証」

図書館で

▪️大学の図書館に、色川大吉さんの『新編 明治精神史』を借りに行きました。今進めている仕事の関係で、ヒントを頂こうと借りてきたのです。いつものことながら不勉強な私は、お恥ずかしいことに、この有名な色川さんのご著書を今頃になって勉強しているわけです。ちなみに、色川大吉著作集の第1巻です。1995年に出版されていますから、29年前ということになります。もっと若い時に、しっかり読んでおくべきだったかもしれませんが、還暦を過ぎて前期高齢者になった今だからこそ、自分にとって大切な「視点」を、今回の読書から引だせるのかもしれません。

▪️この『新編 明治精神史』、閉架図書に入っていたので、手続きして出してきてもらいました。待っている間、ふと図書館のカウンターの反対側の棚を見ると、社会学部教員が執筆した書籍が並べてありました。その棚の一番下に、私も執筆した『文化遺産の社会学』がありました。これは、2002年に出版された本です。私は2004年から龍谷大学社会学部に勤務することになりました。だから、『文化遺産の社会学』は前任校の時代のものになります。ご紹介いただくのは嬉しいのですが、できれば、龍大に来てからの書籍、さらにいえば、2020年の『流域ガバナンス』の方に替えていただきたいなあと、個人的には思うわけですが、お願いを聞いてもらえるでしょうか。瀬田図書館の開架に入っています。まあ、恥ずかしくてとてもいえないので、自分のブログに投稿だけはしておこうかなと…。

▪️『文化遺産の社会学』は、今でも読まれ続けているようです。古書の金額で正しく中身を評価できるかどうかはわかりませんが、Amazonで調べてみると「19,800円」の値段が付いていました。推論でしかありませんが、今もこの本を求める人がおられるのでしょう。このような本の中に他の皆さんと共に論文を書くことができたことを、ありがたいことだったと思っています。ただ、現在、私自身は文化遺産の研究をしていません。自分の研究テーマは、流域の環境問題にシフトしています。というわけで、できれば『流域ガバナンス』の方をご紹介いただきたかったと思った次第です。

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

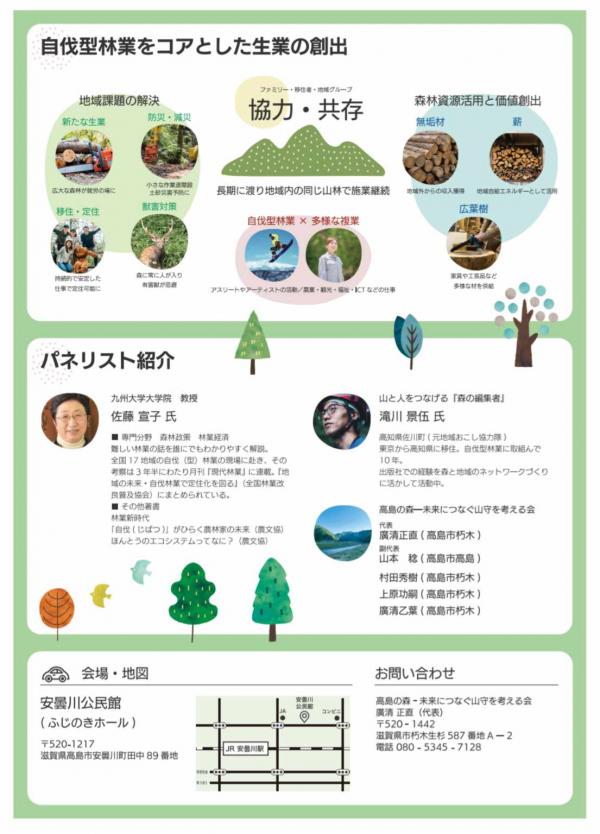

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

「流域地図」

▪️自分の専門領域として、「環境社会学」の看板を掲げているのですが、特に「流域環境問題」に焦点を当てて研究に取り組んできました。どうして、流域なのか…。できれば、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』に掲載された「『ご縁』に導かれ流域管理への道へ」をお読みいただければと思います。さらに、ご関心をお持ちいただければ、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(2009,京都大学学術出版会)や『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(2020,京都大学学術出版会)、さらにシリーズ環境社会学講座 第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(2024,新泉社)等を手にお取りいただき、ページをめくっていただけるとありがたいです。大学の図書館にも入っています。よろしくお願いいたします。

▪️で、「流域地図」の話に移ります。「流域」にこだわってきたこともあり、今回、ネット上で流域を確認できる「流域地図」が登場したと知り、とっても嬉しく思っています。この「流域地図」を使うと、簡単に流域圏がわかるんですね。これはとても大切なことですね。自分が普段生活している場所は、どの流域にあるのか、そのようなことは考えませんものね。離れた場所にいる人たちとも、流域圏の中では関係しているのです。ある意味でというか、実は「運命」を共有しているというか…。この「流域地図」が作成されたことの背景には、生態学者の岸由二さんが執筆された『「流域地図」の作り方: 川から地球を考える 』があることも知りました。なるほどです。

▪️この「流域地図」、とても素敵なんですけど、琵琶湖の環境ガバナンスに関わってきた者から言わせていただけけば、ちょっと残念なこともあります。流域って、入れ子状になっているんです。淀川水系であれば、その中にはいろんな河川があります。琵琶湖に流入する、たとえば愛知川、野洲川、安曇川にも流域界があります。その入れ子状になっているところまで、きちんと表現できるとありがたいんだけどなあと思うわけです。でも、現在のところは、技術的に無理なようです。

【追記】▪️「でも、現在のところは、技術的に無理なようです。」と書きましたが、できました。やり方がよくわからなかっただけでした。申し訳ありません。開発関係者の皆さんに失礼なことを書いてしまいました。どうかご容赦ください。改めて、この「流域地図」に関しては投稿をしたいと思います。

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。