補助監督と孫

■昨日は、定期試験の補助監督の仕事がありました。必修等の授業は人数が多いのですが、人数が多い授業には他の教員が補助監督でサポートを行うのです。昨日は、「社会福祉調査論」の補助監督でした。昨年度、ご退職になった安西将也先生が非常勤講師としてご担当になっている授業(2年次〜4年次)です。

■この日の仕事は、補助監督の仕事だけでした。仕事が終わったら、車で一路奈良に向かいました。向かったのは、娘の家です。コロナでなかなか会うことのできない、孫たちに会いに行ってきました。3月で5歳にになるひなちゃん(ひな子)には、じっくり遊んでもらいました。ひなちゃんが遊びを仕切ってくれるので、おじいさんの私は一生懸命その仕切りについていくので精一杯。ひなちゃんとは、ゲームやトランプのババ抜きもやりました。いろんなことができるようになっています。1歳半のななちゃん(なな望)は、最初はちょっと人見知りでしたが、おじいさん(私)が姉のひなちゃんの指示で、一緒にバレイ風に?!踊っていると(ひなちゃんは保育園でバレイを習っています)、面白がって笑い始めて、しだいに人見知りも無くなっていきました。よかった、よかった。今日は、おじいさんのことをジジと呼んでくれましたよ(写真は、左から、ななちゃん、ひなちゃん、おじいちゃん)。

■孫が誕生したことは、自分自身にとって大きな出来事でした。孫の誕生を契機として、意識の中では、「人生のステージが次の段階」に移行したように思っています。その次のステージにあった生き方をしていく必要があるようにも思っています。私は40歳から大学の教員になりました。そして、その大学教員もあと残すところ5年ほどになりました。5年たって退職した後も、それなりに健康であれば自分の人生はもう少し続いていくことになります。その場合、むしろ退職後の人生を視野に入れて残りの5年を働かねばならないのかなと思うのです。知り合いの方たちとともにNPOを新たに設立し、理事長として仕事に取り組んでいますが、そのことも「人生のステージが次の段階」に入っていると思っているからです。残りが5年というと、「まだ5年あるじゃないですか」とよく言われるのですが、私の認識はその逆で「もう5年しかない」です。5年では、何か新しいことに取り組んだとして、そのことの結果や責任を自分自身で取ることができなくなりますから。そのあたり、よく考えて残りの5年を過ごしたいと思っています。

■「人生の次の段階」で大切なことのひとつは、孫たちとのふれあいかなと思っています。とはいえ、孫にとっては、おかあさん、おとうさん、おばあさん…そしておじいさんのような序列があるような気がしています。仕方ないですね。でも、孫に遊んでもらうと幸せな気持ちになれます。これ、大切なことだと思います。ふと思いましたが、「ちびまる子ちゃん」のおじいさん、さくら友蔵さんのようになれたらいいなと思います。さくら友蔵さんは、完全に「脱力系」です。ちびまる子ちゃんに、ちょっと馬鹿にされながらも、彼女と一緒に遊ぶ良き理解者。私の理想ですね。

「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムで「びわぽいんと」の報告

■昨日、滋賀県庁で「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムが開催されました。全部で12団体が活動報告を行いました(登録されている団体は、もっと多いです)。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の順番は、NTT西日本滋賀支店さんのすぐ後でした。現在、NTT西日本滋賀支店さんとは、私たちが進めている「びわぽいんと」いう仕組みを使って、これからコラボ事業を進めていこうと相談をしています。そのようなこともあり、事前に連絡を取り合って、まだ未確定のところは残しながらも「これから連携してやっていくつもりです」という趣旨のことを会場の皆さんやオンラインでご参加の皆さんにお伝えいたしました(やっと公表できました、よかった)。NTT西日本さんのような大企業と連携できることは、私たちのような小さなNPOにとっては、とてもありがたいことです。さて、プレゼンですが、4分という短い時間でしなければなりませんでした。「びわぽいんと」の仕組みを、はたして理解していただけるかなと心配していたのですが、けっこう理解していただけたように感じました。手応えを感じました。オンラインで参加されていた知り合いの方からも、「わかりやすかった」とメッセージをいただきました。お忙しい中、わざわざありがとうございました。まずは、一安心です。

びわぽいんと

■各団体の報告の後は、交流会になりました。すると、名刺をもってすぐにやって来られた方がおられました。某信託銀行の方です。少しお話をしましたが、「びわぽいんと」に強い関心をお持ちいただけたような気がしました。「びわぽいんと」のような仕組みは、金融機関の皆様との連携が不可欠と思っています。関心を持っていただき、ありがたかったです。環境保全財団の職員の方ともお話をしました。関東で環境保全基金を立ち上げてこられた方で、「びわぽいんと」にも強く惹かれるものがあるとのことでした。これからもアドバイスをいただけたらと思っています。滋賀県庁で「琵琶湖の日」を担当されている環境政策課の職員さん、そして農政課世界農業遺産推進係の職員さんとも名刺交換の際にご挨拶をさせていただきました。「琵琶湖一斉清掃」、「魚のゆりかご水田」の関係者の皆さんとも、智恵を出し合えば連携できると思います。資源循環に関わる一般社団法人の専務理事さん、水草の運搬に関して知恵を貸してくださいと、うちの悩み(廃棄物処理法と環境ボランティアとの間にある矛盾?!)をお伝えしました。琵琶湖を中心とした地域循環共生圏モデルの構築およびその提案を目標として活動している大学院生の方からも熱い思いを聞かせていただきました。地域循環共生圏モデルの中で、「びわぽいんと」は潤滑油の役目を果たすと言ってくださいました。

■最後の締めの挨拶は、琵琶湖環境部の次長さんがされましたが、スピーチの中で「びわぽいんと」に触れていただきました。滋賀県が取り組んでいるマザーレイクゴールズと、「びわぽいんと」の精神はかなり重なる部分があります。そのようなこともあってでしょうか。嬉しかったです。今回のような機会がなければ出会うことのなかった皆さんと知り合いになることができました。機会を与えてくださった滋賀県庁琵琶湖環境部の皆様には、心よりお礼を申し上げます。近々、「びわぽいんと」の勉強会を開催しようと思っています。勉強するのは、私たちNPOの側です。多くの皆さんにアドバイスや連携のチャンスを賜ればと思っています。よろしくお願いいたします。

【追記】■今回は理事長としてプレゼンを行いましたが、環境社会学者の立場からすれば、「びわぽいんと」とは、多様なステークホルダーが関わる環境ガバナンスを支援するためのプラットホームになります。環境ガバナンスそのものではなく、環境ガバナンスを支えるためのプラットホームという仕組みをNPOとして提供していこうという点が重要かと思っています。大学教員として働くのもあと5年となり、人生も残り少なくなってきました。環境ガバナンスを語ることは別の人に任せて、当事者として環境ガバナンスに関わっていきたいと思います。

雪の日のメジロ

■リビングの窓に合わせて、鉢が置けるように台を置いています。窓の下にはエアコンの室外機も置いてあるので、それを少し隠すようにもなっています。昨日の晩、そこにミカンを半分に切って置いてみました。すると、朝、さっそくメジロがやってきていました。カーテンの隙間から写真を撮りました。手を伸ばせば届いてしまうすごく近い距離です。今日は雪の中で餌を見つけにくいでしょうね。美味しく食べてね。

■リビングの窓に合わせて、鉢が置けるように台を置いています。窓の下にはエアコンの室外機も置いてあるので、それを少し隠すようにもなっています。昨日の晩、そこにミカンを半分に切って置いてみました。すると、朝、さっそくメジロがやってきていました。カーテンの隙間から写真を撮りました。手を伸ばせば届いてしまうすごく近い距離です。今日は雪の中で餌を見つけにくいでしょうね。美味しく食べてね。

■さて、昨日は、午前中は理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと、zoomを使って協議を行いました。私たち琵琶故知新にとってみると、ちょっと困ったこと、憤慨することが起こったからです。その対応について協議を行いました。研究者の世界であれば、人のアイデアを別の言葉を使ってさも自分のアイデアのように語って横取りするようなことは、時と場合によるでしょうが、研究倫理違反になり厳しく批判されます。社会的活動でもそれに似たようなことがあります。その場合は、どうでしょうね。微妙かな。でも仮に悪気はなくても、けっして褒められることではありません。それだけでなく、場合によっては社会に混乱を与えることになりますしね。私たちはとても小さなNPOで、吹けば飛ぶような存在です。しかし、それでもできる範囲で対応をしていこうと思います。これは、しっかり書いておきますね。

■午後からは、深草キャンパスに出かけました。来年度、学内の仕事をお願いされたのですが、引き受けるかどうか悩むことになりました。その相談をするために深草キャンパスに行きました。私は退職まで後5年しかありません。すでに退職された教員の先輩(優しい女性の先生でした)からは、「脇田さん、上手にフェイドアウトしていくのですよ」とアドバイスをいただいていました。まあ、私のこれまでの様子をご覧になってきた上でのアドバイスかと思います。「若い教員の方たちに任せて、退職した後、現役の皆さんが困らないようにしなさいね…」という意味なのかもしれません。まあ、そのようなこともあり引き受けるかどうか、逡巡しました。1人で考えていてもしょうがないので、その仕事の具体的な中身について、それをよく知る方にいろいろ情報を提供していただきました。その上で、やっと踏ん切りがつきました。来年度1年間だけですが、頑張ろうと思います。もう少し暖かい季節になったら、具体的にブログに書くことができるかもしれません。

真野浜で理事会

■昨日は、夕方から真野浜(大津市今堅田)にある民宿「きよみ荘」さんで、NPO法人「琵琶故知新」の理事会&懇親会が開催されました。「きよみ荘」は、理事のお一人が経営されている民宿です。昨日は、ひさしぶりにzoomではなく、理事の皆さんと直接お会いして話し合うとことができました。もちろん、zoomでも意見の交換、言葉のやり取りはできるのですが、実際にお会いすると、もっと深いところでお互いの理解が深まり、素敵な交流ができたように感じました。

■この日の理事会の議題は3つありました。1つめは、某財団へ助成金の申請について。結果ですが、残念ながら次点でした。採択に至りませんでした。私たちのNPOで頑張って運営していこうと思っている「びわぽいんと」、その考え方については共感していただき、評価もいただいたようでしたが、助成する側からすれば、「びわぽいんと」が社会に定着していくために、さらに戦略性を高めてほしいということのようです。そうなんです。そのことは、私たち理事たちもよくわかっているんです。頑張らねば…なのです。ということで、議題の2つめが、某大手通信会社との連携事業についてです。具体的なことはまだ書くことができませんが、良い方向で議論が進んでいます。楽しにしています。そして議題の3つめ。「びわぽいんと」の戦略性を高めるための「勉強会」の開催です。勉強会、誰が勉強するのか。はい、私たちNPOの理事が勉強させていただきます。滋賀県内で、環境保全活動に関連して活躍されている皆さんをお呼びして、「びわぽいんと」を鍛えるためのご意見やアドバイスをいただく開催しようと思っています。すでに4人の方達に参加の了解をいただいています。この「勉強会」も楽しみにしています。

■昨日は、このような議題を中心に理事の皆さんとディスカッションを行いました。良いディスカッションができたと思います。そのあとは、民宿「きよみ荘」さんが用意してくださった鍋料理で懇親会を楽しみました。理事の皆さんの中には、滋賀県以外にもお住まいの方もおられます。神戸からお越しの理事は、大津市堅田の酒蔵の日本酒「波乃音」を堪能されていました。その日は「きよみ荘」に宿泊されルことになっておられたので、かなり召し上がったのではないですかね。別の要件のお疲れもあってか、沈没してしまったようです。良い宴会でした。

■写真のことも少し説明しておきます。トップは、真野浜から見た琵琶湖の北湖です。琵琶湖は琵琶湖大橋から南が南湖、北が北湖に区分されます。南湖と北湖とではスケールが全然違います。北湖はワイルドです。写真の真ん中より少し右側に見えるのは沖島です。左から張り出しているように見えるのは、湖西の比良山系です。天気が良ければ、伊吹山まで眺めることができるのですが、今日は雲に隠れているようです。中段左の写真は、対岸の守山市です。真ん中に見えるのは、湖岸にあるマンションです。右の方には、野洲市にある三上山が見えますね。中段右の写真は、左の写真と同じ方向を拡大したものです。遠くに鈴鹿山脈が見えますね。下段は、理事会の様子です。私は、技術的なことはよくわからないのですが、「びわぽいんと」で用いるアプリがバージョンアップしたのでそれを理事の面々で確認しているところです。

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に参加しました。

■今日は朝5時に起床。6時半過ぎに自宅を出発しました。龍谷大学生物多様性科学研究センターと滋賀県が実施する「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に、NPO法人「琵琶故知新」として参加するためです。私は生物多様性科学研究センターのメンバーでもあるのですが、今日は大学教員ではなくNPOとしての参加です。

■すでに琵琶湖の周囲で様々な団体が、琵琶湖の周囲100箇所を分担して採水しています。「琵琶故知新」は、理事長の私と会員(家族)の2人で、大津市内の10箇所、粟津のなぎさ公園からスタートして、堅田の手前にある衣川湖岸緑地までの10箇所で、500ccの採水を行いました。500ccの水の中に漂う非常に細かな魚のDNAの断片を分析することで、それぞれの地域にどのような種類の魚がいるのかがわかるのです。採取したサンプルは、昼前に宅配のクール便で「生物多様性科学研究センター」に送りました。宅配便を送るともう昼前でした。還暦超えのおじいさん、思った以上に時間がかかりました。

■採水にあたっては、きちんとしたマニュアルがあります。いわゆる参加型調査であることから、特に訓練を受けた人でなくとも採水はできるのです。が、私は果たしてうまく採水できているのか、なんとなく不安です。初めての経験ですから…。とはいえ、他の団体の皆さんと一緒に集めたデータから、琵琶湖の生物多様性に関して、どのような結果が浮かび上がってくるのか、とても楽しみにしています。

■今日の採水についてもうひとつ。大津の中心市街地での採水は、湖岸の公園ですから簡単にできます。しかし、10箇所のうち半分の5箇所は、地域の方達にご協力いただき車を停車させなければなりませんでした。もちろん、琵琶湖の西側である湖西は、湖岸ギリギリまで私有地であることが多いからです。生物多様性科学センターのスタッフが事前にお願いをしてくださっていたこともあり、皆さん、快く採水を受け入れてくださいました。本当に、ありがとうございました。

「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■朝食が遅れて昼になってもお腹が減っていなかったので、昼食抜きで昼からの仕事に出かけました。仕事を終えてホッとしたら、お腹が減ってきたので、スターバックスで遅めのオヤツを。おそらく今年最初の「抹茶フラペチーノ」になります。

■今日は、「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。会長させていたていただいていますが、2015年9月からですから、およそ6年に渡ってこの審議会で仕事をしてきたことになります。委員の皆さんの活発な議論や、事務局の皆さんの頑張りもあって、今日は、「滋賀県ヨシ群落保全基本計画改定」の答申案をまとめることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。

■思えば、審議会であるにも関わらず、それと並行して委員の皆さんとワークショップを開催したり、事務局の皆さんと一緒にヨシ刈り等の活動をされている団体にヒアリングに回ったりしました。私自身も、いろいろ勉強させていただきました。事務局の皆さんとのディスカッションも、自分の頭の中を整理するのに役立ちました。

■基本計画の改訂では、「量から質へ」、「ヨシ群落の面積を増やしていくことから、どのように健全なヨシ群落を多様な関係者と保全していくのか」という方向に大きくパラダイムシフトすることになりました。このような方向性については、すでに審議会の議事録等で公表されていますが、具体的なことは答申が出された後に、県の方から発表されることになります。ただ、計画はあくまで計画です。この計画を土台に、それぞれに個性と特徴を持ったヨシ群落を、具体的に保全していくための事業や取り組みについて検討し、取り組んでいかねばなりません。そのような取り組みにも、できることならば、微力ながら参画・参加させていただければと思います。

素敵なミーティング

■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動を通して知り合った、民間企業の社員さん達と、うちの教員の皆さんとの出会いの場を設けて、昨日は、素敵なミーティングを行うことができました。農学部のT先生とは琵琶湖の水草堆肥について、先端理工学部のY先生とは環境DNAについて。とても有意義、かつ前向きな意見交換ができたと思います。私は、琵琶故知新の理事長で、大学教員としては両先生が主催する研究プロジェクトに関わっていることから、今回のミーティングが実現しました。

■うちにはREC(Ryukoku Extension Center )という社会連携の部署があるのですが、そこを通さず、個人的に民間企業と大学の研究者とをつなぐことになりました。おそらくRECだと、こういったまだ「ぼんやり」としたミーティングはできないでしょうから。委託研究など、具体的に事業を進めていくということであれば別でしょうけどね。それはともかく、これまでに頂いたいろんな「ご縁」を大切にしながらも、出会いの場を作ることで「ご縁」を社会的に活かすことができればと思っています。うまくつながって、コラボの花が開いたらいいなあ…と思っています。

■コラボの花が上手く開いたら、このブログでもご報告できるようになるかもしれません。ご期待ください。

「龍谷大学まちラボfan」の活動に参加しました。

■昨日の午前中、大津市立仰木の里小学校の菜園に出かけました。仰木の里小学校は、湖西の丘陵地にある仰木の里という大きな新興住宅地の中にあります。昨日は、学生団体「龍谷大学まちラボfan」の皆さん、地域のボランティアの皆さん、そして校長先生も参加されて、学校菜園(畑)の雑草取りに取り組まれました。ということで、微力ながら私もお手伝いをさせていただきました。この活動は、学生の皆さんが、地域の皆さんや学校と相談して始めた「エディブルスクールヤード」の活動です。「龍谷大学まちラボfan」の活動については、こちらをお読みください。こちらの公式サイトの中の「活動成果と提案企画」をお読みください。

■もともとこのグループの活動は、大津市役所から龍谷大学への委託事業「学生まちづくりラボ」として始まりました。そして、この委託事業が終わった後も、学生団体として、活動を継続しています。委託事業が始まった当初は、市役所、大学や私たち教職員もサポートに努めていましたが、その後は、自立・自律して活動されています。私は、たま〜に相談に乗る程度です。素晴らしいと思います。学生団体として成長されました。

■単位や成績が出るわけでもなく、何かの資格が取得できるわけでもありません。地域のみなさんと一緒に目標を共有して、活動すること自体を、そのような活動で地域が少しずつ変化していくことを、楽しんでおられるのではないかと思います。今後も、活動のお手伝いができればと思っています。

夏原グラント「市民環境講座」と「ワールドカフェ」

■日曜日は午後から、夏原グラントの「市民環境講座」が、大津のピアザ淡海にある滋賀県立県民交流センターで開催されました。テーマは「活動を元気に続けていくためのポイント」。前半は私が話題提供をさせていただき、後半は、このテーマに関して「ワールドカフェ」を行いました。前半の話題提供は横に置いておいて、後半の「ワールドカフェ」ですが、むちゃくちゃ盛り上がりました。すごい。

■夏原グラントから助成を受けた環境保全活動に取り組む団体の皆さんが、対話を楽しんでおられましたし、こうやってお互いに語り合い、情報交換をすることの大切さを実感されたようです。素敵だな〜。それぞれの団体の皆さんが、真剣に活動に取り組んでおられるから、また活動しながらいろんな気づきを獲得されているから、また同時に、新たな問題に悩んでおられるから…これだけ「ワールドカフェ 」が盛り上がるのだと思います。

・今回の「ワールドカフェ 」、特別なことをやったわけではありません。市販されている関連する書籍の中に書かれていることを素直にやっただけです。

ワールドカフェの説明。(5分)・第1ラウンド:短い自己紹介(30秒)。テーマについて、自分の体験や日々感じていることなど、自由に話をしてください。最後にカフェマスター/ミストレスを決めてください。他の皆さんは旅人です。(20分)「行ってきます」「行ってらっしゃい」。

・第2ラウンド:あらためて自己紹介。マスター/ミストレスが自分のテーブルでの対話の内容について説明。旅人は自分のテーブルで出たアイデアを紹介し、繋がりを探りつつ対話を楽しみます。(20分)

・第3ラウンド:元のテーブルに戻り、旅で得た考え方やアイデアを紹介し合いながらさらに対話を楽しみます。 「ただいま」「お帰りなさい」。持ち寄った考え方やアイデアを整理していきます。(20分)

・第4ラウンド:カフェマスター/ミストレスに、どのような整理ができたのか紹介してもらいます。みんなで共有します。(20分)

■今回は、「ワールドカフェ 」において「他花受粉」と呼ばれることをみなさんと一緒に経験できました。ミツバチが、蜜を集めるために花から花へと飛び回っていると、花粉がどんどん広がっていきます。それを「他花受粉」というそうです。それと同じように、自分が最初に話したことが、 この「他花受粉」のように、どんどん他のテーブルへと拡がり、他の考えとも交わりながら、新たな考えが生み出されることになります。非常に興味深く感じました。今回は団体間の交流のスタートだと思っています。こうやって助成を受けた団体の経験知が蓄積され、共有されていくことの重要性を、今日は参加者の皆さんと再確認しました。

■また、今回のようなワールドカフェが開催され、「夏原グラント・コミュニティ」としてお互いの連帯が深まっていくと良いなあと思います。この日は、森林と動物(獣害?)の問題に取り組んでいる団体の方から、「他の森林関係の方たちと、もっと話し合いたい」というご希望をいただきました。そういうのも良いですね。そういう出会いの場、情報交換の場、お互いに励ましあえる場が必要だと思います。コロナ

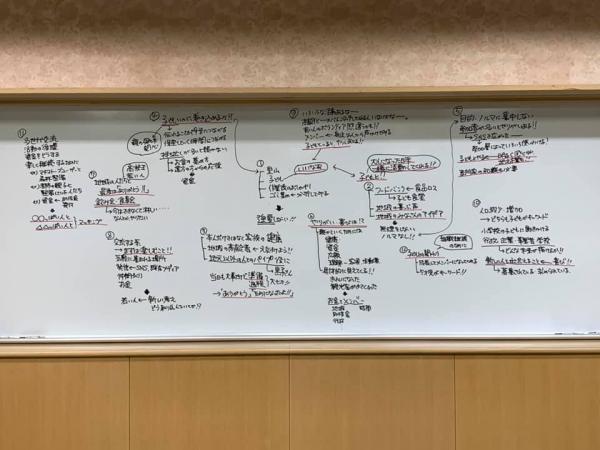

もうひとつ。最後に、テーブルごとに今日のワールドカフェの対話から得られた気付きを発表してもらいましたが、事務局(しがNPOセンター)の西川さんが、その発表をホワイトボードに的確にまとめてくださいました。すごいですね〜。