大雪警報

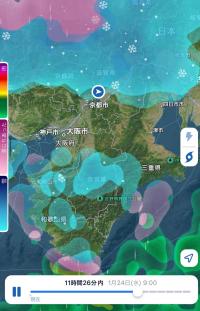

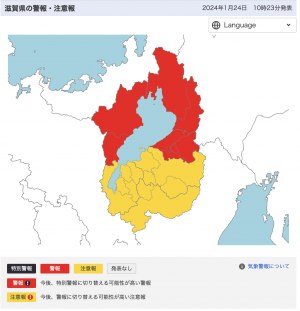

▪️昨晩、大雪のことが心配になりました。左は、スマホに入ったアプリが示した翌朝(つまり今日)9時の天気予報です。我が家のあたりは、この予報では雪が降り始めています。滋賀県北部の天候は日本海側とつながっています。日本海側の雪が攻めてくるかのようです。右は、10時23分発表の大雪警報の状況です。滋賀県の北半分は警報のエリアになっています。私は大津市の湖西線沿いの地域に住んでいますが、警報が目の前に迫っている感じです。

▪️昨日は、5限、16:55からの試験の補助監督をしましたが、多くの学生さん達が遅れてきました。すでにJRの遅延が始まっていました。琵琶湖線の米原と長浜の間が雪で動かなくなり、玉突き状態で遅延になってしまったようです。試験開始後20分までは遅刻しても試験を受けられるルールになっていますが、20分を過ぎてやっと到着した人たちもいました。これは追試験ということになるのかなと思います。

▪️今日は、私の授業の試験です。雪は降っていませんし、試験は11時からだったのですが、電車が遅れるかもと思い、いつもよりも1時間早く大学に到着するようにしました。雪が降って電車が止まっていたら、JRは利用せずに、自宅から車で京阪で「坂本比叡山口」駅まで家族に送ってもらって、そこから京阪石山まで移動。あとはバスかタクシー…というルートも考えていましたが、無事にJRとバスで大学に到着できました。また、試験も問題なく実施できました。

▪️こちらは、昨年の1月25日の投稿「積もりました。」です。かなり積もっています。この時は、積雪で試験実施日が変更になっていました。ほぼ毎日ブログに投稿しています。そのため、こうやって過去の出来事を検索できるのです。ブログは、自分にとっては「ライフログ」のようなものなのかなと思います。

▪️今日は、今から深草キャンパスに移動します。ちょっとした、だけど重要な会合があります。会合が終わったら、急いで帰宅しなければなりません。雪で電車の運行が不透明だからです。

最終講義

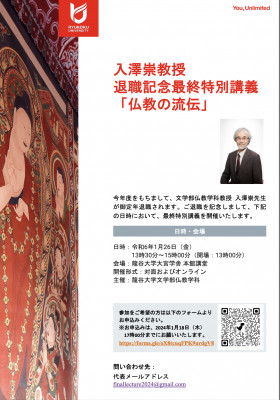

▪️私は、仏教を研究しているわけでもないのに、現在、龍谷大学「世界仏教文化研究センター」のセンター長をしています。「なんで、お前のような者がセンターチ長をしているのだ」と言われるのかもしれませんが、その辺りについてはご容赦ください。その「世界仏教文化研究センター」と深く関わっておられるお二人の教員の最終講義が、近々行われることになっています。お一人は、学長の入澤崇先生、もうお一人は、文学部の阿部泰郎です。

▪️入澤崇先生の最終講義。

<詳細>

日 時:2024(令和6)年1月26日(金)13時30分~15時00分

議 題:「仏教の流伝」

場 所:龍谷大学大宮学舎 本館講堂 / オンライン配信(zoom)

申 込:下記URLより1月18日(木)17時までにお申し込みください。

https://forms.gle/n8PHUYG5fGWw948J8

備 考:学生・教員・一般聴講可

主 催:龍谷大学文学部仏教学科

〒600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1

<問い合わせ先>

Mail : finallecture2024@gmail.com

▪️阿部泰郎の最終講義。

<詳細>

日 時:2024(令和6)年1月18日(木)16時55分~18時25分

議 題:「宗教文化遺産テクスト学の可能性~間宗教テクストの領域とその展開」

場 所:龍谷大学大宮学舎 本館講堂

申 込:下記URLより1月15日(月)17時までにお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1risHHF__bxeAosS30l-quUHprWKsTcq49GRF0ZleOX8/edit

備 考:学生・教員・一般聴講可

主 催:龍谷大学文学部仏教学科

〒600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1

<問い合わせ先>

Mail : religiousculture2024@gmail.com