帰宅時に8kmのウォーキング

■昨日のことになります。ウォーキングに取り組みました。昨日のコースは、職場である瀬田キャンパスをスタートして、瀬田の街を抜けて、近江大橋を渡って、最後は京阪の錦駅に到着するコースです。これで401kaclを消費しました。8kgの荷物を背負ってだから、もう少し消費しているかな。健康回復・維持のために運動をもっと行う必要を感じています。今は通勤の帰りの際にウォーキングしていますが、さらに積極的な運動しなくっちゃ。ここ1ヶ月半で5kg減量しましたが、これからも内臓脂肪が貯まらないように努力します。

■昨日のことになります。ウォーキングに取り組みました。昨日のコースは、職場である瀬田キャンパスをスタートして、瀬田の街を抜けて、近江大橋を渡って、最後は京阪の錦駅に到着するコースです。これで401kaclを消費しました。8kgの荷物を背負ってだから、もう少し消費しているかな。健康回復・維持のために運動をもっと行う必要を感じています。今は通勤の帰りの際にウォーキングしていますが、さらに積極的な運動しなくっちゃ。ここ1ヶ月半で5kg減量しましたが、これからも内臓脂肪が貯まらないように努力します。

■ところで、今回は、1kmを11分弱で歩きました。自分としては、特別速くもないけれど、遅くもないスピードです。瀬田キャンパスから自宅までは約21kmです。11分/kmで歩き続けたら、3時間50分ほとで到着できることになります。しょっちゅう、そのようなウォーキングはできませんが、たまにチャレンジしてみるのも良いかなと思っています。週に1回程度であれば、チャレンジしてみようかなと思います。

■それと同時にチャレンジしたいのは、ジョギングですよね。2017年にホノルルマラソンを走ってから、一度も、まともに走っていません。コロナによるパンデミックからは、運動不足がさらにひどくなってしまいました。運動をしないと、筋肉が細くなり、基礎代謝が落ちていくわけですし、足腰が少しずつ少しずつ弱っていきます。定年以前に早期退職された原田達先生、70歳を超えておられますが、今でも20km程度だと軽く走っておられます。フルマラソンでも自己新記録を達成されしまた。すごいなあと思うと同時に、羨ましくもあります。原田先生からは、「また走りましょう」と言われています。原田先生とはホノルルマラソンを一緒に走りました。また、フルマラソンをご一緒できる日がやってくるかな。

「ありがとう 60th ぐりとぐら」特別サイト(福音館書店)

■自分が子どもの頃の気持ちを思い出します。私は子どもの頃から山脇百合子さんの絵がとっても好きでした。『ぐりとぐら』が世の中に出たのは、1963年です。自分の人生でいえば、まだ5歳の幼稚園児の頃です。今私は65歳です。『ぐりとぐら』が出版されてから60周年ということになります。ということで、福音館書店さんの方で、「ありがとう 60th ぐりとぐら」という特別サイトを開設されました。孫が2人いるおじいさんですが、こういう特別サイトが開設されたことをとても喜んでいます。facebookの自分の投稿について調べてみると、誕生50周年記念「ぐりとぐら展」等についてもシェアしていました。

■ただ、少し調べてみて分かったのですが、「ぐりとぐら」の絵を担当された山脇百合子さんは、2022年にご病気でお亡くなりになっていました。享年80歳。年齢からすると私とは16歳しか違いません。もっと年上の方と思っていました。『ぐりとぐら』が世に出た時は、私は5歳で、山脇さんは21歳でした。お若くしてデビューされたのですね。知りませんでした。

■このブログをお読みいただいている皆さんの中にも、幼い頃に「ぐりとぐら」を読んでいたとか、またご自身のお子さんのために読み聞かせをした経験があるという方もいらっしゃるかと思います。ぜひ、「ぐりとぐら」がお手元になくても、地域の図書館等で手に取ってご覧いただければと思います。きっと心に中が暖かい優しい気持ちでいっぱいになると思います。

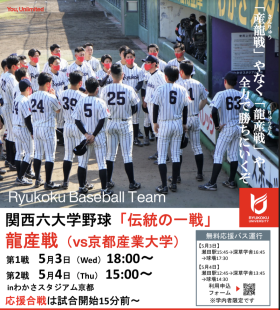

「MEET BUDDHISM THINKING」/「龍産戦」

■2023年4月29日(土)、5月6日(土)、7日(日) 10:00 - 17:00、西本願寺の白洲 / 白洲内サブテント / 北境内地と龍谷大学大宮キャンパスで、「あなたと地球が、ちょっと良くなる考えに出会う1週間。MEET BUDDHISM THINKING」というイベントが開催されます。7日は龍谷大学吹奏楽部も演奏します。この日、午前中から晩まで、一日参加しながらこの界隈で過ごしてみようと思います。

■5月3日・4日は、関西六大学の「伝統の一戦」である「龍産戦」です。龍谷大学硬式野球部と京都産業大学硬式野球部が戦います。吹奏楽部も応援します。4日ですが、行けるようであれば行ってみたいです。まだ、吹奏楽部が応援している試合に行ったことがありません。龍谷大学を退職する前に、ぜひ龍谷大学の関係者に皆さんと一緒に応援してみたいと思っていました。もし行けるようならば、以前、硬式野球部の監督さんにお願いをして作ってもらったキャップ、「Ryukoku」と入ったキャップをかぶって応援したいと思います。

母の家の庭

■今から7年前の4月24日にFacebookに投稿した写真です。そこには、このような文章を添えていました。この文章にあるばーちゃんとは、母のことです。

■今から7年前の4月24日にFacebookに投稿した写真です。そこには、このような文章を添えていました。この文章にあるばーちゃんとは、母のことです。

ばーちゃんの家の庭がジャングルになっていた。あの可愛らしいカラスノエンドウが、猛烈に猛々しく増殖していた。これはいかんと、施設のばーちゃんの世話は妻に任せて、私は庭の世話を担当。45リットルの袋にギュウギュウに押し込めて4袋の雑草を刈り取った。刈り取った草は、今回は自宅に持って帰って処分。作業前の写真はお見せできない…が、作業後は、このようにスッキリ。午前中は自宅の庭、午後はばーちゃん家の庭(^_^;)。

■この頃、母は、実家の比較的近くにある「老健」(介護老人保健施設)に入所していました。母は、老健から自宅に戻ることはなく、その後、滋賀の老人ホームに移リ、様々な病気を繰り返して2019年1月の正月明けに亡くなりました。母の世話は10年続きました。ほぼ毎週、自宅から片道2時間半ほどかけて通っていました。母の世話はするのですが、母の家の、特に庭の世話まではなかなかできませんでした。この7年前の投稿のように、大変な状態になってから一気に手入れをしていました。その頃は、この庭の世話、100%義務感だけでやっていました。ご近所のご迷惑にならないように。ただ、義務感とはいっても、「やるからには徹底的にやるぞ!!」と気合が入っていました。

■この投稿の時は、すでに奈良のマンションから現在の大津の家に引っ越していました。引っ越した1ヶ月半後かな。今お世話になっている庭師さんに、庭の大規模改修をしていただく前のことでした。自分の両親が庭の世話をきちんとしない人たちだったので、自分が庭のある家に暮らし始めた時、やはり強い義務感で「母の家の庭のようになってしまってはダメだ。庭をきちんと世話しなければ…」と思ってやっていました。でも、まだ実家の庭の世話をしていたときの延長線上でしかありません。ただし、庭の世話をきちんとしないといけないとの思いから、その後、庭師さんに大改修をしていただき、素敵な庭を作っていただきました。そのような庭ができてからですね、庭の世話に夢中になってきたのは。今は、室内にあるたくさんの観葉植物の世話も含めて、自宅から長期間離れることは、ちょっと嫌かな。心配ですから。私がガーデニングにハマる背景には、このような介護をしていた頃の経験があるのです。

■もっとも、今はまだ体が動くからガーデニングもできるのです。いつか、体が動かなくなった時、庭は荒れていくのでしょうね。残念ですが。できるだけ庭の世話をし続けられるように、健康を大切にしなくてはいけないと思うのです。

「コピ・ルアク」

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■この「コピ・ルアク」がどうして誕生したのか。インドネシアがオランダの植民地だった頃、オランダ人がコーヒーのプランテーションを開発して、そこでインドネシア人の農業労働者にコーヒーを作らせていました。コーヒーは、もちろんオランダ人のためのもので、オランダに運ばれるため、インドネシア人はコーヒーを味わうことはありませんでした。ただ、ジャコウネコが排泄したウンチにコーヒーの豆が未消化で残されていることに気がつき、それを綺麗に洗って乾燥させ、焙煎してコーヒーを作って飲んでみたところ、めちゃくちゃ良い香りがして美味しかった…それがこの「コピ・るあく」の始まりなんだそうです。まあ、未消化ですけどウンチの中にあったものですからね、よく飲もうと思ったな…とは思いますいが、今や高級ブランドのコーヒーです。息子に感謝です。

■息子も私と同じ4月生まれなので、私からもプレゼントをしました。岩手県三陸のご当地グルメ「瓶ドン」です。三陸のいくら・めかぶと、イカ、タコ、ウニをそれぞれ贅沢に漬け込み、瓶詰めしたものだそうです。自分にもプレゼントしたいな。そうそう、息子からは、ワコールから出ているCWXのランニング用5本指ソックスも一緒に届きました。頑張ってウォーキングやジョギングに励んでね…ということなんでしょうね。ありがとう。

2023年度の面談の記録

■このエントリーでは、2023年度のゼミ生や実習生との卒業論文やゼミ報告、原稿執筆に関する面談の予約状況を記録として残していきます(「社会共生実習」「社会学入門演習」の履修者、大学院の方との面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。

■私のこれまでの経験では、卒論に関していえば、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。また、面談の回数と卒論のレベルも比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約・終了のみここに書き込んでいきます。このページは、「2023年度」4月からの面談記録です。

■記録に残せなかった面談も多々ありますので、抜けている場合は申し出てください。

■面談をする際は、事前に、「卒論カード」をメール添付書類で送ってもらうことになっています。

■2024年度、特別研究員に就任することが決まっており、2023年度はゼミ生を募集していません。4回生になった時に、私が特別研究員になっているとゼミでの指導、卒論の指導ができないからです。ということで、現在、12名のゼミ生の卒論指導をしています。ゼミ生は少ないわけですが、10月6日現在、この面談の数は少なすぎると思っています。おそらくは、これから面談回数が増えていくものと思われます(藁にもすがるような気持ち?!)。

————-

【1月】

(46)2024/1/10/:17:30 : 4回生TH(はやと)面談。終了。

(45)2024/1/10/:17:00 : 4回生TS(dしゅうと)面談。終了。

(44)2024/1/9/:12:00 : 4回生NT(つかさ)面談。終了。

(43)2024/1/8/:15:00 : 4回生BH(はると)面談。終了。

(42)2024/1/06/15:00: 4回生SY(ゆうせい)面談。終了。

(41)2024/1/06/14:00: 4回生YR(りゅういち)面談。終了。

(40)2024/1/06/13:00: 4回生NK(けんと)面談。終了。

(39)2024/1/05/15:00: 4回生HT(たいき)面談。終了。

(38)2024/1/05/14:00: 4回生YR(れいじろう)面談。終了。

【12月】

(37)2023/12/28/20:00: 4回生YR(りゅういち)面談。終了。

(36)2023/12/26/12:00: 4回生YH(ひろただ)面談。終了。

(35)2023/12/26/11:00: 4回生YR(りゅういち)面談。終了。

(34)2023/12/26/10:00: 4回生BH(はると)面談。終了。

(33)2023/12/23/20:00: 4回生TS(しゅうと)面談。終了。

(32)2023/12/22/14:00: 4回生TS(しゅうと)面談。終了。

(31)2023/12/22/13:30: 4回生HT(たいき)面談。終了。

(30)2023/12/16/20:00: 4回生TS(しゅうと)面談。終了。

(29)2023/12/05/12:30: 4回生NK(けんと)面談。終了。

【11月】

(28)2023/11/25/10:00: 4回生YR(れいじろう)卒論調査。終了。

(27)2023/11/24/12:35: 4回生FS(そうき)面談。終了。

(26)2023/11/20/10:00: 4回生TH(はやと)面談。終了。

(25)2023/11/16/10:45: 4回生HT(たいき)面談。終了。

(24)2023/11/14/10:45: 2回生NK(かいと)面談。終了。

(23)2023/11/13/15:00: 2回生YA(あきら)面談。終了。

(22)2023/11/13/13:10: 2回生NT(たまき)面談。終了。

(21)2023/11/13/10:00: 4回生YR(れいじろう)卒論調査。終了。

(20)2023/11/06/14:00: 4回生NK(けんと)卒論調査。終了。

【10月】

(19)2023/10/29/20:00: 4回生SY(ゆうせい)卒論調査。終了。

(18)2023/10/20/16:45: 4回生YR(りゅういち)卒論調査。終了。

(17)2023/10/20/13:30: 4回生YR(れいじろう)卒業論文。終了。

(16)2023/10/19/09:00: 2回生IY(ゆう)基礎ゼミ報告。終了。

(15)2023/10/06/15:30: 4回生YR(りょうと)卒論調査。終了。

(14)2023/10/06/15:15: 4回生YR(りゅういち)卒論調査。終了。

(13)2023/10/03/11:00: 4回生KS(しんご)卒論調査。終了。

【9月】

(12)2023/9/28/11:00: 4回生SY(ゆうせい)卒論調査。終了。

(11)2023/9/26/11:00: 4回生YH(ひろただ)卒論調査。終了。

【8月】

(10)2023/08/24/14:00: 4回生KK(けん)卒論調査。終了。

(9)2023/08/06/14:00: 4回生NK(けんと)卒論調査。終了。

(8)2023/08/02/15:00: 4回生NT(つかさ)卒論調査。終了。

【7月】

(7)2023/07/07/13:30: 4回生SY(ゆうせい)卒論テーマ。終了。

【6月】

(6)2023/06/21/15:00: 4回生YR(れいじろう)卒論テーマ。終了。

(5)2023/06/6/13:30: 4回生BH(はると)卒論調査。終了。

【5月】

(4)2023/05/30/13:30: 4回生YH(ひろただ)卒論調査。終了。

【4月】

(3)2023/05/16/13:30: 4回生TS(しゅうと)卒論テーマ。終了。

(2)2023/05/15/10:00: 4回生SY(ゆうせい)卒論テーマ。終了。

(1)2023/04/27/13:30: 4回生KK(けん)卒論テーマ。終了。

【追記】過去の面談の記録はこちら。

「真宗と聖徳太子」(龍谷ミュージアム)・「親鸞 生涯と名宝」(京都国立博物館)

■昨日、住んでいる大津市は市会議員選挙でした。投票所まで歩いたのですが、せっかくだからと、投票を済ませたあとも次の駅まで歩くことにしました。距離は約4kmで、234kcalを消費しました。投票とウォーキングを済ませた後は、京都の龍谷ミュージアムと京都国立博物館へ移動しました。

■今年は、親鸞聖人御誕生850周年・立教開宗850年の記念の年ということもあり、両方の博物館ともな親鸞聖人に関係する展覧会を開催しています。JR京都駅から龍谷ミュージアムまではもちろんのことなんですが、龍谷ミュージアムから京都国立博物館までも歩きました。2つの博物館の間は約2kmです。大した距離ではありませんね。120kcal消費しました。でも、昨日は、自宅からの行き帰りも含めて全体では8kmは歩いているかなと思います。

■2004年に龍谷大学に勤務してから、浄土真宗のことを「自分なりに」の限定付ではありますが勉強をしてきました。その勉強が今日は少し役に立ちました。音声解説を元に観覧しましたが、本物の歴史史料を拝見できて大変勉強になりました。図録も2冊、きちんと購入しました。もっとも、帰宅時のリュックがとても重くなってしまいました。

「利やん」で再会

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■そうしているところに、またまた市役所の方達がやってこられました。お1人は、facebookでも繋がっている方なんですが、きちんと面識がない方(私だけかも…)なので、私からすれば「やっと‼︎ご本人にお会いできた」という感じで、またまた盛り上がりました。たまたま、偶然なんですが、こういうことが起きてしまうのが「利やん」なんです。「利やん」恐るべし。でも、滋賀や大津がそういう社会なのかもしれません。東京だと、こんなことは起きないだろうなあと思います。

百花繚乱(2)

■我が家の鉢植えのオダマキです。鉢に植えて3年目です。冬の間、もう枯れてしまったんじゃないのかなと心配していましたが、暖かくなり葉が出て、茎を伸ばして、花を咲かせてくれました。

■庭の植物の成長が早く、世話が追いつきません。今日は朝食後から作業を始め、昼食後もその続きを。少し疲れました。でも、そうやって庭の世話していると、ひとつひとつの花の様子がよくわかります。庭の花を遠くから眺めるのも良いですが、近づいて観察するのも良いものですね。今日は、庭にある小さな池の掃除もしました。藻を取り除き、池の端の枯れたセキショウを刈り取りました。そうそう、亀の世話もしました。気温が上がり、水温も上がって食欲が出てきました。餌に飛びつきます。これから、2日に1回は亀の水を変えてあげることになりますかね。

■2段目の左:ネモフィラ、右:タイム。3段目左:ミツバツツジ、右:シバザクラ(キャンディーストライプ)。4段目左:ヒメウツギ、右:タツナミソウ。5段目左:ハイノキ、右:セイヨウイワナンテン。全て庭に咲いている花になります。

大学に進学して「他者」と出会う

■社会学部社会学科の「社会学入門演習」を2クラス担当しています。新入生のためのゼミです。社会学科では、3回生でゼミに所属するまでの間、1年生の前期(1セメスター)では「社会学入門演習」が、2年生の後期(4セメスター)には「基礎ゼミナール」があります。1セメスターと4セメスターの間の1年間、学生は演習を行うクラスに所属しません。あくまで個人的な意見ですが、これは良くないなあとずっと思っています。広い意味でのキャリア教育、大学で自分は何を学ぶのかを明確にしていくことが個人任せになってしまいます。これからの大学は初年時からその辺りのことを、丁寧に指導していく必要があると思っています。今時は、「面倒見の良い大学」でないと、受験生から選ばれる大学にはなりません。というわけで、「社会学入門演習」では入学したてではありますが、広い意味でのキャリア教育も兼ねた内容に学生の皆さんには取り組んでもらっています。

■まずはクラスの仲間づくりから始めています。お互いのことを知り、お互いに支え合える関係をクラスの中に作ってもらいたいと考えています。今週の木曜日は、その日が初めての授業でした。というのも、初回は「図書館利用者講習会」で図書館の職員の方達から説明を受けていたからです。というわけで、今回が実質的に初回になりました。通常、まずは自己紹介をしてもらうのですが、あまりプレッシャーを与えすぎてもいけないので、私がそれぞれの学生さんにインタビューする形の中で、自分のことを紹介してもらいました。お尋ねしたのは、次の3つのことです。どこから通学されているのか。もちろん、個人情報でもある住所までお聞きはしませんが、だいたいどの辺りから、どのくらいの時間をかけて通学をしているのかをお聞きしました。何かあった時のためのに…ということでもあります。また、遠いところから通学している人もおられるので、そのような仲間の大変さについても、少し知っておいてほしいなという思いもあります。そのあとは、サークルのことにについてもお聞きしました。大学に慣れていっているのか、親しく話せる仲間ができつつあるのか、その辺りのこともなんとなく伝わってきます。最後は、大学4年間で是非取り組んでおきたいことについてもお聞きしました。

■いろんなことを教えていただきました。サークルのことについてもお聞きしていると、「アドミッション☆サポーター(通称アド☆サポ)」に入りたい(なりたい)という学生さんたちがとっても多いことに驚きました。この「アドサポ」、入試部直轄のオープンキャンパス運営団体のことです。それから、ボランティアをしたいという学生さんも多かったですね。自分が担当している方達だけの話ですし、個人的な印象にしかすぎないのですが、「他者」と繋がりたいというのは、とても良い傾向だなあと思っています。もっとも、なぜそう思うのかと深掘りしていくと、そこにはまた多様な背景が見えてくるのでしょうが。

■それから、英語をしっかり勉強して、アルバイトでお金を貯めて、イギリスに行って、サッカー場の大観衆の中に我が身を置いて、一緒に試合を応援してみたいという学生さんがおられました。同じように、アメリカに行ってプロバスケットボールの試合を目の前で観戦したいという学生さんもおられました。夢を実現するために、しっかりコツコツとたくさんの準備を行って、そのプロセスでも成長していってください。あと、元・甲子園球児もクラスの中におられます。プロ野球を目指しておられます。頑張って欲しいですね。

■このことをFacebookに投稿したら、「アドミッション☆サポーター」の経験のある卒業生からコメントをいただきました。

アドサポに入っていた身としては、とても嬉しいことです。

オープンキャンパスの相談コーナーで、社会学部社会学科の話が聞きたいという高校生がいたら、すぐに駆けつけていました。(アドサポの中でも相談コーナーは行きたいスタッフがたくさんの人気コーナーでした(笑)。懐かしいです。

そういう高校生が実際に龍大に入学して、「オープンキャンパスにきてアドサポに入りたいと思いました!」とかはもう本当に嬉しいものでした

■このコメントを読んで、この卒業生にインタビューしてみることにしました。その動画を撮って、新入生に皆さんに見ておらおうと思っています。卒業生は、「アドミッション☆サポーター」だけでなく、幾つもの学内外のプロジェクトに参加していました。加えてアルバイトも週5日やっていました。大学4年間をフルに有効に使って、大学生活を楽しみつつ、成長していったと思います。そういう先輩のインタビュー動画が、新入生の方達にとってひとつのモデルになればと思っています。