南湖1周+瀬田川・南郷洗堰55km

▪️「びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会」=「びわ100」いよいよ、2週間後に迫ってきました。ということで、南湖1周・南郷洗堰折り返し55kmを歩くことにしました。最後は低血糖でフラフラでしたが、一緒に歩いてくださった同学年の上道郁夫さん(龍谷大学吹奏楽部OB)のおかげで完歩することができました。私はフラフラでしたが、上道さんは元気で余裕でした。すごいです、参りました。最後はフラフラの私にお付き合いくださいました.ありがとうございました。さあて、本番はどうなるのかなあ〜。

▪️「びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会」=「びわ100」いよいよ、2週間後に迫ってきました。ということで、南湖1周・南郷洗堰折り返し55kmを歩くことにしました。最後は低血糖でフラフラでしたが、一緒に歩いてくださった同学年の上道郁夫さん(龍谷大学吹奏楽部OB)のおかげで完歩することができました。私はフラフラでしたが、上道さんは元気で余裕でした。すごいです、参りました。最後はフラフラの私にお付き合いくださいました.ありがとうございました。さあて、本番はどうなるのかなあ〜。

▪️昨日、上道さんとは、JR大津駅に朝の8時半に集合し、出発しました。歩くコースは、基本は先週の44kmウォーキングと同じ時計回りで琵琶湖の南湖を1周するコースなのですが、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」でも歩く、瀬田川沿いを下り、南郷洗堰で折り返するコースも加わった55kmになりました。事前の計算では55kmだったのですが、上道さんのGPSがついたスポーツウォッチでは、57.49kmでした。これは、休憩時の移動距離も含んでいるのではないかと思います。

▪️最初に休憩したのは、湖西の「おごと温泉観光公園」です。ここまで約11kmです。ここは、本番の「びわ100」のゴールになります。昨日は長い距離を歩き糖質をどんどん消費するので、いつもの糖質制限を解除しました。ということで、休憩時には普段は食べない(食べられない)ソフトクリームをいただきました。休憩の後は、琵琶湖大橋を渡って守山市に向かいました。トップの写真は、琵琶湖大橋から琵琶湖の北湖を撮ったものです。「びわ100」当日は、長浜市をスタートして、写真の右側のエリアを南に進みます。そのようなことを思いながら、昼食を摂るために守山市の「王将」に向かいました。「おごと温泉観光公園」から「王将」までは約12km。スタート地点の大津駅からは約23km。もちろん、「王将」でも糖質制限解除。白米の入った中華丼(普段は食べない、食べられない…)と良く焼きの餃子をいただきました。それから、ノンアルコールビールをいただきました。日差しが強く暑かったんです。

▪️「王将」からは草津市の矢橋にあるローソンに向かいました。ここは、本番の「びわ100」では、第3チェックポイントになります。ここでも糖質制限解除。コカコーラの小さなボトルを飲み、菓子パンをいただきました。いずれも、普段は飲んだり食べることがありません。だから嬉しかったな。ウォーキングをすると甘いものや炭水化物も食べられるわけです。「王将」から「ローソン」までは、約11km。スタートのJR大津駅からは約34km。

▪️矢橋の「ローソン」からはいよいよ南郷洗堰を目指します。草津イオンモールの手前で、瀬田川沿いへと向かいました。この前の44kmを歩いたときは近江大橋を渡りましたが、昨日は本番の「びわ100」通りのコースを進みました。瀬田川沿は散歩道が整備されています。ただ、散歩道のない部分も所々あります。基本的に気分が良い道のはずなのですが、私たちが歩く頃は日没し始め、瀬田川では完全に日没してしまったので、上道さんの用意されたヘッドライトをお借りして歩きました。私、用意するのを忘れてしまったのです。暗い川沿いの道、なんだか少しテンションが下がります。なかなか、次の目的地の南郷洗堰がやってこないような気持ちになります。また、足の痛みも発生してきました。そうしているうちに「南郷洗堰」に着きました。

▪️ここまで約11km。朝からだと約44km。ここでまた休憩しました。だいぶ疲れてしまいました。その上、少し悪寒が起きてしまいました。これは低血糖です。あわてて、リュックにある残ったパンを食べましたが、パフォーマンスは低下が続きました。もうフラフラです。身体は右に傾きがちになるし、ここからスピードがガクンと落ちてしまいました。もっと、まめに炭水化物を糖質を摂取しておくべきでした。この辺りの、栄養の摂り方については、スポーツ栄養学を専門とする農学部の石原先生にお尋ねしようと思います。

▪️ここまで約11km。朝からだと約44km。ここでまた休憩しました。だいぶ疲れてしまいました。その上、少し悪寒が起きてしまいました。これは低血糖です。あわてて、リュックにある残ったパンを食べましたが、パフォーマンスは低下が続きました。もうフラフラです。身体は右に傾きがちになるし、ここからスピードがガクンと落ちてしまいました。もっと、まめに炭水化物を糖質を摂取しておくべきでした。この辺りの、栄養の摂り方については、スポーツ栄養学を専門とする農学部の石原先生にお尋ねしようと思います。

▪️「南郷洗堰」からは、今度は瀬田川を遡り琵琶湖に向かいました。同じ瀬田川沿いの道ですが、こちらは(瀬田川右岸)の道はとても歩きやすかったわけですが、パフォーマンスは低下していますから、スピードが上がりません。この辺りは、上道さんが私の残った体力に合わせてリードしてくださいました。近江大橋を越え、道路沿いのスーパーでまたまた休憩。「南郷洗堰」からこのスーパーまで約9km。朝からだと約53km。ここからスタート地点であるJR大津駅まではあと少し。21時30分前に大津駅に到着しました。

▪️休憩時間や昼食時間も含めて、朝8時半から21時半まで13時間。実際に歩いている時間は12時間を切るぐらいでしょうか。12時間歩いて55km。結果からすれば、私のレベルだとまずまずなんですが、最後の10kmはパフォーマンスが落ちてしまいました。それが、残念です。とはいえ、上道さんと一緒に歩いていなければ、途中で、おそらくは京阪石山寺駅の辺りでやめていたと思います。「電車に乗って帰れば楽ちんだよ、早く家に帰れるよ」という誘惑に負けていたかもしれません。ということで上道さんに感謝です。

▪️休憩時間や昼食時間も含めて、朝8時半から21時半まで13時間。実際に歩いている時間は12時間を切るぐらいでしょうか。12時間歩いて55km。結果からすれば、私のレベルだとまずまずなんですが、最後の10kmはパフォーマンスが落ちてしまいました。それが、残念です。とはいえ、上道さんと一緒に歩いていなければ、途中で、おそらくは京阪石山寺駅の辺りでやめていたと思います。「電車に乗って帰れば楽ちんだよ、早く家に帰れるよ」という誘惑に負けていたかもしれません。ということで上道さんに感謝です。

▪️昨日はよく歩きました。歩行計の数値は「84217歩」になりました。

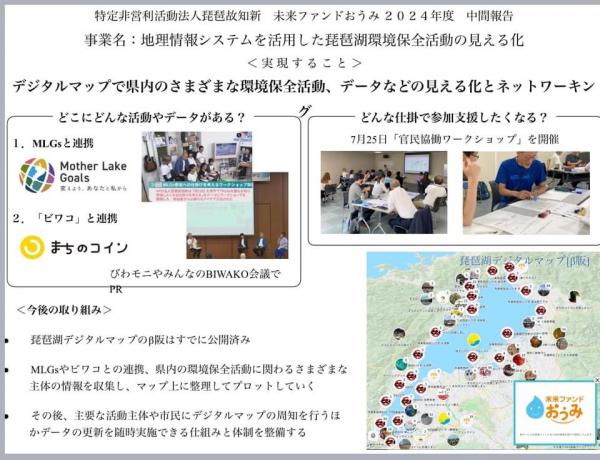

「2024年度未来ファンドおうみ・中間報告・相談会」

▪️今日は午後から淡海ネットワークセンター (公益財団法人 淡海文化振興財団)の「2024年度未来ファンドおうみ」の「中間報告・相談会」でした。理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も助成金をいただいています。ということで、事務局長の藤沢 栄一さんとともに参加し報告を行ってきました。

▪️私たち「琵琶故知新」では、滋賀県で取り組まれている「MLGs」(マザーレイクゴールズ 滋賀県琵琶湖環境部)に関係する様々な環境保全団体の活動をデジタルマップ上に「見える化」し、同じく滋賀県で取り組まれているデジタル通貨「ビワコ」(滋賀県総務部市町振興課)と私共が提案している「びわぽいんと」とが連携することの中で、環境保全団体間に連携・連帯のネットワークを作っていくことを目指しています。今日の中間報告では、そのような私たちの活動の目的と進捗状況について、他の団体の皆さんに知っていただくことができました。デジタルマップについては、ぜひ、こちらをご覧いただき、いろいろ操作していただきたいと思います。

▪️他の団体の皆さんの活動に関する中間報告もお聞かせいただきました。森林、林業、里山、環境教育、子育て支援、障がい児支援…テーマは実に様々です。テーマは違っても、いろいろ刺激をいただくことができました。市民活動でも、「異業種交流」はとても大切だと思います。相談会は、助成を受けている団体が車座になって、自分の団体が抱えている悩みを他の団体の皆さんに伝えて、知恵やアドバイスをもらい、全体でも共有するという形式で進みました。こういう形式の相談会、素敵だなと思いました。相手の立場になって一緒に考えるという経験は、とても大切なことだと思います。車座のなかに素敵な雰囲気が醸し出てきたように思いました。

▪️私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、この「デジタルマップ」の取り組みに加えて、農村地域の活性化に関わる事業にも取り組もうとしています。そのことについても、そのうちにご紹介できるのかなと思っています。

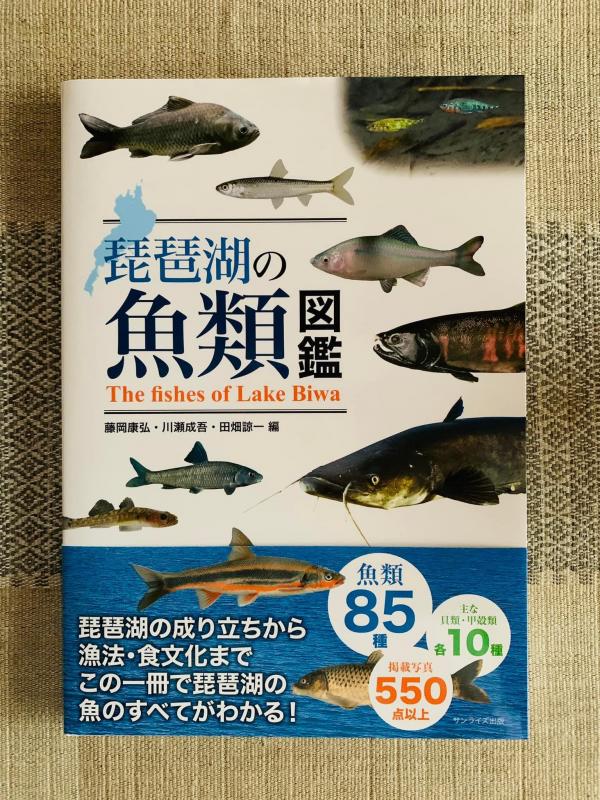

『琵琶湖の魚類図鑑』

▪️最近、こういう図鑑を入手しました。私は、琵琶湖の魚類を研究しているわけではないのですが、一般県民の1人として琵琶湖の魚類のことを気にしています。この図鑑の優れているところは、図鑑の帯にも書いてありますが、「琵琶湖の成り立ちから漁法・食文化までこの一冊で琵琶湖の魚の全てがわかる」ことです。編者の3人の皆さんは、いずれも滋賀県立琵琶湖博物館に勤務されていたか、現在も勤務されてい皆さんです。編者筆頭の藤岡さんは、今から四半世紀ほど前に、琵琶湖博物館に私が勤務している時の同僚の方になります。一緒に、中国長江の漁労に関するロケに出かけました(あの時撮影した動画は、どうやったら拝見できるのでしょうね…。懐かしいです)。

「伊吹山特設サイト」

▪️「伊吹山特設サイト」というネットのサイトができていことを知りました。この特設サイトの中には、「伊吹山植生復元プロジェクト」のページがあり、そこでは「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」解説してあります。また、「山頂・3号目における植生保全について」では、「特定非営利活動法人霊峰伊吹山の会」と「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動が紹介されています。

▪️後者の「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動に対しては、「平和堂財団夏原グラント環境保全活動助成事業」から助成が行われています。この助成事業に少し関係していることから、この伊吹山の「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」は、強い関心を持っています。地球温暖化により増加したシカの捕獲強化の効果等についても、もう少し詳しく知りたいと思っています。

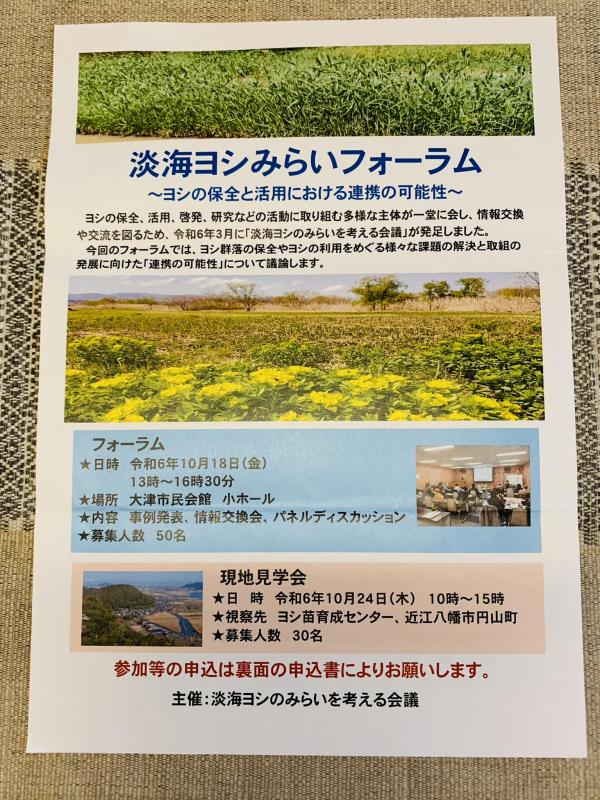

「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」

▪️今月の18日(金)(つまり、「びわ100」の前日)、今年の3月に発足した「淡海ヨシのみらいを考える会議」で、この会議に参加された皆さんと一緒に、「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」を開催します。この会議には、様々な団体や個人が関わっていますが、横のつながりをもっと太くして、ヨシの保全、活用、啓発、研究の相互乗り入れを活発にしながら、「連携の可能性」を高めていくことについて話し合いができればと思っています。

▪️当日は、事例報告、情報交換会、ディスカッションという順番でフォーラムが予定されています。フォーラムでは、コーディネーターを務めることになると思います。24日は、近江八幡市のヨシ群落の現場を会員の皆様と一緒に訪問します。これも楽しみです。そして10月末の30日(水)には「第40会 ヨシ群落保全審議会」(滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)が開催される予定になっています。10月は、琵琶湖のヨシ関連の予定がたくさん入っています。このようなヨシ群落に関わる様々な関係者の関係を強化していくこと、これも滋賀県で取り組む「MLGs」(マザーレイクゴールズ)の推進に資する活動なのではないかと思っています。

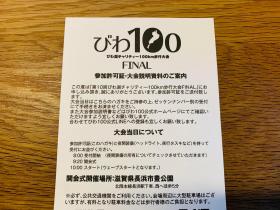

「びわ100」のハガキが届きました。

▪️ 今日、「びわ100 びわ湖チャリティー100km歩行大会 FINAL 参加許可証・大会説明資料のご案内」というハガキが届きました。いよいよ、「びわ100」大会が近づいてきました。大会への参加は、このハガキを当日持参します。大会参加説明書は、以前は印刷物だったかと思いますが、今はハガキに印刷されたQRコードを読み込んで各自でダウンロードするようになっています。私のゼッケン番号は「196」です。

▪️ 今日、「びわ100 びわ湖チャリティー100km歩行大会 FINAL 参加許可証・大会説明資料のご案内」というハガキが届きました。いよいよ、「びわ100」大会が近づいてきました。大会への参加は、このハガキを当日持参します。大会参加説明書は、以前は印刷物だったかと思いますが、今はハガキに印刷されたQRコードを読み込んで各自でダウンロードするようになっています。私のゼッケン番号は「196」です。

▪️今年も、IBUKIというGPSをリュックにつけて歩きます。インターネットで参加者がどこを歩いているのか確認できるような仕組みになっています。厚かましいですけど、IBUKIを時々チラリと眺めてみてください。こちらは、昨年のIBUKIに残っているデータです。昨年は「388」でした。地図上で「388」が移動してきます。それが私です。後半は、どんどんスピードが落ちていくことがわかります。でも、雨降りの中完歩できてよかったです。今年、一緒に歩く上道さんからは、彼自身が強力な雨男であるということをお聞きしました。もう雨は確実だなと、諦めています。雨の中「196」が歩くのをスマホやパソコンの画面で確認してくださいね。

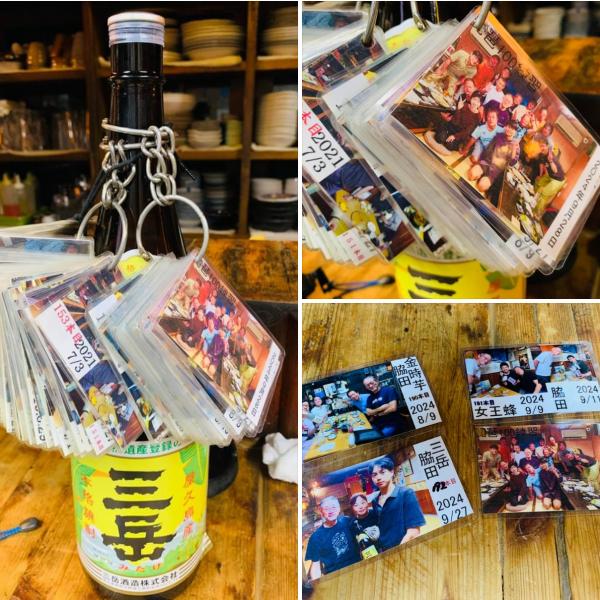

サードプレイスとしての「利やん」

▪️いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」。新しいボトルに、カードが入りました。私の場合は芋焼酎ですが、こちらの「利やん」では、新しい一升瓶が入るたびに一緒に呑んでいる方達、周りにいらっしゃるお客さん達と一緒に写真を撮ります。その写真が、一升瓶の首にぶら下がっていく…そういうシステムになっています。また、お店にお願いをして、キープをし始めてから何本目なのかわかるように本数の数字も入れてもらっています。今は、192本目のようです。

▪️私とお付き合いくださっている皆様、ありがとうございます。引き続き、私の大切なサードプレイス「利やん」での交流、よろしくお願いいたします。「利やん」に初めてきたのは、おそらく1991年から1993年の間だと思います。当時勤務していた滋賀県庁(教育委員会文化施設開設準備室)の上司に連れてきてもらいました。そして2004年に龍谷大学に勤務するようになってからは、しばしば通い始め、今は毎週通っています。キープをする焼酎の本数も192本目になりました。こいつアホやな…と思われるかもしれませんね。いや、ほんまに。でも、いろんな方と出会い、いろんな方と交流することができました。そのようなつながりは、わたしの人生の財産です。

▪️ところで、今日は定期検診の日でした。ショックだったことがあります。身長が縮んでしまったこと。176.5cmだったかな。おじいさんですから、仕方ありませんか。嬉しかったこともあります。医師の診察の際、私のHbA1cの数値が5.2ということに驚き、ほめてもらったことです。医師からは。「表彰したいぐらいです」とまで言っていただきました。私は戌年生まれなので、思い切り尻尾を振ってしまいました(気持ち的にですけど…)。よく呑むわけですが、肝臓の数値は良好です。血糖値を下げる努力をしていると、肝臓の数値も良くなってしまいました。

大崎博子さんのこと(2)

▪️9月8日に「大崎博子さんのこと」を投稿しました。以下は、その時の投稿を再掲したものです。今朝、大崎博子さんの娘さんがテレビのインタビュー受けておられる動画がYouTubeにアップされたことを知りました。その動画をシェアします。番組は、

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。

「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。

連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。

母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」

お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。

▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。

▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。