「私の好きな日々」(中嶋俊晴)

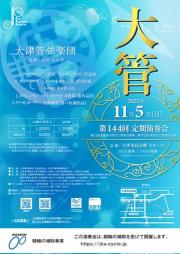

大津管弦楽団の定期演奏会と龍谷祭での龍谷大学吹奏楽部の演奏

▪️日曜日の午後は大津管弦楽団の第144回定期演奏会が大津市民会館で開催されました。チケットをいただいたので、聴かせていただきました。今回のプログラムは、すべて北欧の作曲家の作品でした。フィンランドの作曲家シベリウス以外は、私にはわかりません。知りませんでした。プログラムの選曲でご苦労されているのか、それともマニアックな団員の方の強い推薦で選曲されたのか、その辺りのことはよくわかりませんが、日本ではプロでもアマチュアでも、演奏されることのあまりない曲なのではないかと思います。そういう意味では良い経験になりました。

▪️大津管弦楽団の定期演奏会が終わった後は、急いで、深草キャンパスに向かいました。夕方から始まる「龍谷祭」のラストファイヤーで、龍谷大学吹奏楽部の演奏を見学するためです。右の画像は、ラストファーイヤーでの演奏風景です。曲はディズニーの「リトルマーメイド」メドレーです。2020年からコロナ禍が始まり、「龍谷祭」も中止になったり、大きな制限が行われたり、まともに開催できませんでしたが、今年度からやっといつもの「龍谷祭」に戻ったようです。現在4回生の皆さんは、1回生の時からずっとコロナ禍の制限の中で学生生活を送ってきましたが、卒業までに、学生らしいことが少し経験できたのかもしれません。

▪️昨日、龍谷大学吹奏楽部は、守山市で開催された「びわ湖吹奏楽フェスタ2023」で演奏するチーム、「龍谷祭」(大学祭)での餃子の模擬店を出店したチーム、そして「龍谷祭」の最後に野外演奏するチームに分かれて活動しました。もちろん、どのチームのことも応援しているのですが、この日は、模擬店のチームのことがとても気になっていました。模擬店は「餃子の龍吹」です。厳しい制限の中で、これまでは練習を確保することだけでも大変でした。大学祭に参加する余裕などもなかったのではないかと思います。昨日は、「餃子の龍吹」を担当した部員の皆さんと少しお話をしましたが、出店した模擬店では心の底から楽しめたようです。しかも、全模擬店の中で、接客部門で1位、総合グランプリも獲得されました。良い思い出ができて本当よかった。

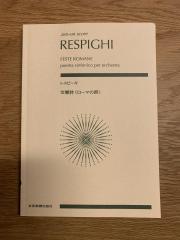

レスピーギ作曲「交響詩 ローマの祭り」

▪️12月27日、龍谷大学吹奏楽部は、ザ・シンフォニーホールで、「第50回定期演奏会」を開催いたします。メインの曲は、レスピーギ作曲の「交響詩 ローマの祭り」です。この交響詩、元々はオーケストラのためめに作曲された作品ですが、今回は吹奏楽のために編曲されたものを演奏します。たくさんの楽器が登場する大変華やかな作品です。吹奏楽版に編曲されても、オーケストラと同じく4手連弾のピアノやマンドリンのソロもあると思います。オルガンも入ると思います。それから、たくさんのパーカッションの楽器も。大きな編成ですね。

▪️12月27日、龍谷大学吹奏楽部は、ザ・シンフォニーホールで、「第50回定期演奏会」を開催いたします。メインの曲は、レスピーギ作曲の「交響詩 ローマの祭り」です。この交響詩、元々はオーケストラのためめに作曲された作品ですが、今回は吹奏楽のために編曲されたものを演奏します。たくさんの楽器が登場する大変華やかな作品です。吹奏楽版に編曲されても、オーケストラと同じく4手連弾のピアノやマンドリンのソロもあると思います。オルガンも入ると思います。それから、たくさんのパーカッションの楽器も。大きな編成ですね。

▪️というわけで、私は、まずはオーケストラのスコアから勉強することにしました。これまで「ローマの祭り」は聴いてきましたが、スコアをきちんと確認しながら聴いたことがありませんでした。ということで、まずは、しっかり頭にスコアの展開を頭に入れて、その上で吹奏楽のために編曲されたスコアを貸していただき、読み込んでみたいと思っています。

▪️年末のご多用な時期に開催される定期演奏会ですが、お越しいただけますと幸いです。もし、できればですが、YouTube等でオーケストラによる「ローマの祭り」をご覧/ご視聴いただき、龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会にお越しいただければとも思います。これは、個人的な思いです。また、吹奏楽の「ローマの祭り」ってどんな感じなの?…って思っておられる皆さん、以下は、10年前に龍谷大学吹奏楽部が演奏した時の動画です。よろしれれば、ご覧ください。少し前に、全日本吹奏楽コンクールの報告を行いましたが、その投稿にも貼り付けてあります。この10年前の演奏で、マンドリンを弾いておられる方はエキストラの方なのかなと思いますが、龍谷大学マンドリンオーケストラ部の方なのでしょうかね。細かなことが気になってしまいました。それから、NHK交響楽団の「ローマの祭り」も貼り付けておきます。

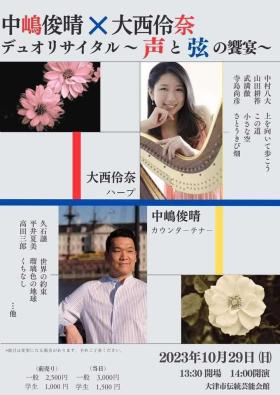

「中嶋俊晴✖️大西伶奈デュオリサイタル~声と弦の饗宴~」を楽しみました!!

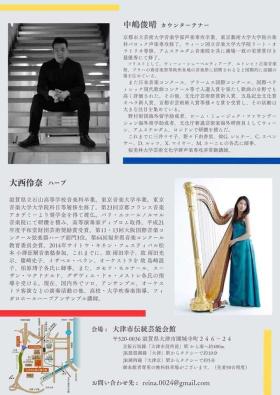

▪️ 28日に開催された「第71回 全日本吹奏楽コンクール・大学の部」では、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞しました。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。29日は、朝早めにコンクールが開催された宇都宮を出発し、大津に戻りました。14時から大津市伝統芸能会館で、カウンターテナーの中嶋俊晴さんと、ハープの大西玲奈さんのデュオリサイタルが開催されたからです。大西玲奈さん、大西先生には、龍谷大学吹奏楽部のハープのご指導をいただいています。そのご縁でこのデュオリサイタルにもお誘いいただいたのです。大西先生、ありがとうございました。

▪️ 28日に開催された「第71回 全日本吹奏楽コンクール・大学の部」では、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞しました。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。29日は、朝早めにコンクールが開催された宇都宮を出発し、大津に戻りました。14時から大津市伝統芸能会館で、カウンターテナーの中嶋俊晴さんと、ハープの大西玲奈さんのデュオリサイタルが開催されたからです。大西玲奈さん、大西先生には、龍谷大学吹奏楽部のハープのご指導をいただいています。そのご縁でこのデュオリサイタルにもお誘いいただいたのです。大西先生、ありがとうございました。

▪️声楽については全くの素人です。カウンターテナーのことをよくわかっていませんでした。カウンターテナーとは、「変声を過ぎた男性が裏声(ファルセット)や頭声を使って、女声パート(アルト、メゾソプラノ、ソプラノ)あるいは女声に相当する音域を歌うことを指す」のだそうです(この説明、wikipediaの説明です…)。中嶋さんの普通の声は、男性でも低い方だと思いますが、裏声で歌ってアルトの音域で歌われるのです。不思議に惹きつけられるような歌声です。昨日のデュオリサイタルでは、大西先生のハープの響きと中嶋さんのカウンターテナーの歌声とが溶け合い、じわじわと感動して、最後の方、「瑠璃色の地球」を聴かせていただいた時には、自然に涙が流れてきました。行ってよかった。昨日。歌われた曲は、すべて日本の作品です。「上を向いて歩こう」、「赤とんぼ」、「荒城の月」、「蘇州夜曲」、「庭の千草」、「この道」、「花」(大西先生のソロ)、「くちなし」、「さとうきび畑」、「竹田の子守唄」、「童神」、「MI・YO・TA」、「小さい空」、「世界の約束」、「帰省」、「瑠璃色の地球」、そしてアンコールは「さようなら」でした。私に近い年齢の方達であれば、このうちの多くの曲をご存知かと思います。

▪️以下のYouTubeの動画は、昨日のデュオリサイタルのものではありませんが、昨日も歌われた「上を向いて歩こう」です。

▪️もう一つご紹介します。昨日のデュオリサイタルのアンコールで歌われた「さようなら」。作詞は詩人の谷川俊太郎さん、作曲は息子さんの谷川賢作さんです。賢作さんは、作曲家ですが、ピアニストでもあります。中嶋さんは谷川俊太郎さんの詩をとても大切にされており、息子さんの賢作さんとも一緒にリサイタルをされているようです。私は用事があって行けませんが、11月5日の午後にも大津でリサイタルをされるようです。

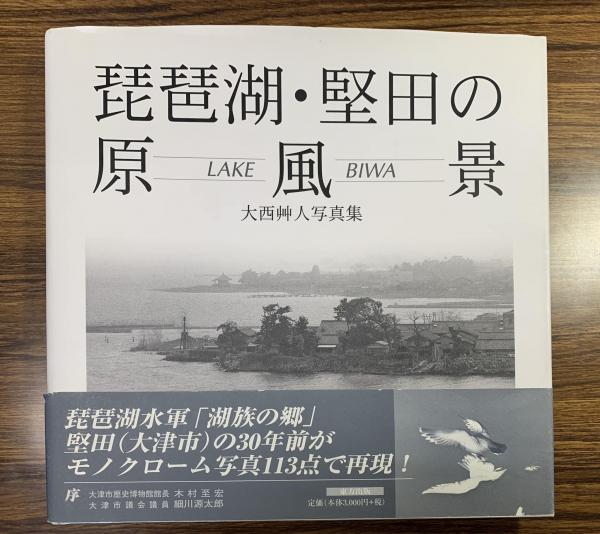

第92回企画展 「写真展 50年前の琵琶湖・堅田 ―大西艸人がみた自然と営み―」

▪️大津市歴史博物館の写真展です。以下、公式サイトからの転載です。

大西艸人(そうじん)氏が撮影した、50年以上前の堅田や仰木の写真を展示します。大西氏は、昭和41年(1966)から昭和46年(1971)まで仕事で堅田に赴任し、休日を利用して堅田周辺の風景や琵琶湖の風景を数多く撮影しました。昭和40年代の堅田は、琵琶湖大橋の開通(昭和39年)や堅田町と大津市、瀬田町との合併(昭和43年)、江若鉄道の廃線(昭和44年)など、町並みや暮らしの風景が大きく変化した時期にあたります。

本展では、大西氏が撮影した写真から約80点を展示するとともに、現在堅田・仰木に暮らす人々のインタビューを交えながら当時の様子を紹介することで、町が持つ地域の魅力と変遷を紹介します。

▪️この堅田のあたりは住まいにも近く、よく行っている場所になります。現在とはどのように違っているのか、かつてはどのような風景だったのか、強い関心があります。

企画展「写真展 50年前の琵琶湖・堅田」チラシ

第 92 回企画展「写真展 50 年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-」展示目録

▪️今回の企画展の写真家・大西艸人(そうじん)さんの写真集、研究室の書架にきちんとおいてあります。写真展を観覧する前に、この写真集予習をしていこうと思います。タイトルは堅田となっていますが、山裾に広がる棚田の農村仰木の風景をうつした作品もあります。

グリーン交響楽団 第35回定期演奏会「復活」

▪️関西学院大学交響楽団に所属していた学生時代の後輩にお願いして、チケットを確保していただきました。先日も投稿しましたが、グリーン交響楽団の第35回記念定期演奏会です。コロナ禍で定演ができなかった期間が続き、やっと本格的に演奏会を開催きるようになりました。そのようなタイミングでの記念定期演奏会、そしてメインの作品は、グスタフ・マーラーの交響曲第2番「復活」です。素晴らしい。

▪️アマチュアオケが演奏するには大変な大曲です。細かなことや仕上がり具合について言い出せばいろいろあるのでしょうが、最後はめちゃくちゃ感動しました。自然に涙が溢れてきました。周りを見渡しても、目頭を拭う方が何人もおられました。ありがとうグリーン交響楽団の皆さん。オケも頑張りましたが、ソプラノやアルト、そして混成合唱団も加わっての「人の声」の力に改めて驚き、感動しました。特に、アルトの歌手の方の迫力に。今日は、このコンサートに伺えて本当にか良かったと心の底から思いました。

▪️コンサートの後は、学年が近い関西学院交響楽団のOB・OGの皆さんたちと、40年前、学生時代によく行った懐かしい居酒屋「ふじや」で”緊急”懇親会を開催しました。

【追記1】▪️マーラーの交響曲第2番「復活」の動画です。2003年にスイスのルツェルン音楽祭で演奏された時の動画のようです。指揮は、クラウディオ・アバド。イタリアの指揮者です。

【追記2】▪️グリーン交響楽団は、「みどり会」メンバー会社158社の社員の中で、楽器を演奏する音楽愛好家たちが、勤務する会社の枠を超えて集まり、1988年に結成されました。「みどり会とは、旧・三和銀行(現・三菱UFJフィナンシャル・グループ)の取引先企業によって構成された企業グループのことです。

グリーン交響楽団の「復活」

▪️10月9日(月)は祝日です。午前中は、「コラボしが21」で特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会合が開催されます。この1ヶ月の活動報告とディスカッシンを行います。午後からは、西宮に移動します。阪急西宮北駅近くにある「兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール」で、グリーン交響楽団の第35回記念定期演奏会が開催されます。プログラムは以下のとおりです。

曲目 : マーラー交響曲第2番 ハ短調「復活」/ワーグナー「ローエングリン」より第3幕への前奏曲・エルザの大聖堂への行進

指揮 : 井村誠貴

合唱 : グリーン交響楽団特別合唱団(合唱指導:小西潤子)

ソプラノ 並河寿美 アルト 福原寿美枝

▪️グリーン交響楽団は、「『みどり会』メンバー会社158社の社員の中で、楽器を演奏する音楽愛好家たちが、勤務する会社の枠を超えて集まり、1988年」に結成されたそうです。「みどり会」とは、大阪府の旧・三和銀行(現・三菱UFJフィナンシャル・グループ)の取引先企業によって構成された企業グループのことです。私が学生時代に所属していた大学オーケストラでの後輩が、現在、この市民オケに入って活動をされています。

▪️今回のメインの曲は、グスタフ・マーラー作曲の交響曲第2番の「復活」です。全部で5つの楽章から構成されており、演奏はオルガンやバンダを含む大編成になります。加えて第4楽章と第5楽章にはソプラノとアルト、そして混声合唱団が入ります。大曲ですね。後輩は、SNSに「個人的には、運営+合唱団マネージャーが8割、演奏2割」と書いておられました。大変な役を背負っておられるようです。頑張っておられますね。そういうこともあり、今回は、西宮にまで演奏を聴きにいくことにしました。

「中嶋俊晴✖️大西伶奈デュオリサイタル~声と弦の饗宴~」

▪️龍谷大学吹奏楽部で、ハープのご指導をお願いしている大西伶奈先生から、コンサートのご案内をいただきました。大西先生、ありがとうございました。カウンターテナーとハープの饗宴。クラシックの分野ではなく、今回はクラシックに関心がない皆様も、よくご存知の曲ばかりです。

▪️このコンサートの前日前日の28日(土)に、栃木県宇都宮市で開催される全日本吹奏楽コンクール大学の部に、龍谷大学吹奏楽部は出場します。最後から2番目、18:05からの演奏になりますので、おそらくはその日は宇都宮市に宿泊することになろうかと思います。私も吹奏楽部に同行します。関西に戻るのは翌日になりますが、あちらを何時頃に出発するのかまだはっきりしていません。13時半に間に合うようであれば、ぜひコンサートに行かせていただきたいと思います。

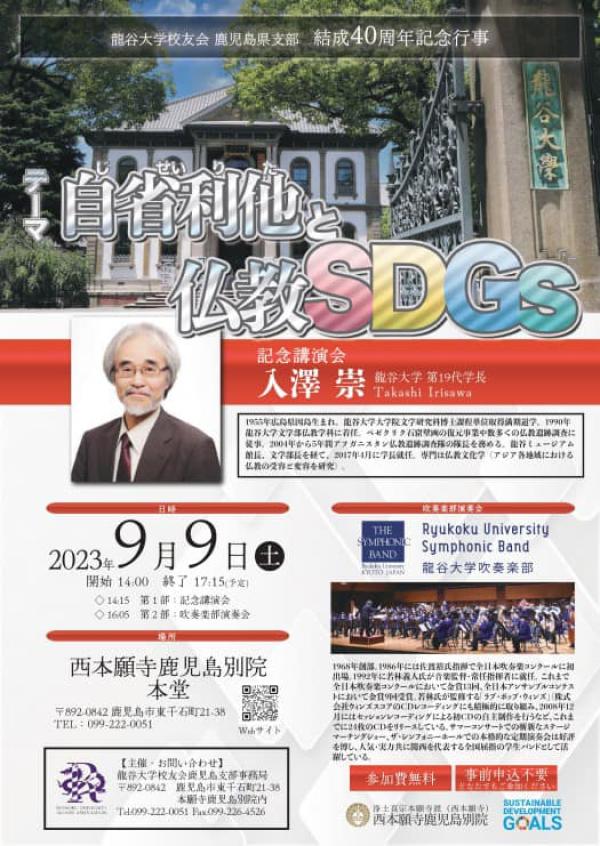

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(2)

▪️龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)です。コロナ禍のため、ずっと大学生らしい課外活動もできなかったのですが、やっと思う存分演奏旅行にも行けるようになりました。素敵な笑顔がいっぱいですね〜。昨年の演奏旅行は、岐阜でしたが、部内に陽性者が出たため、一般公演が中止になりました。今年は、今のところそのようなこともなく、皆さん元気に演奏をして鹿児島の皆さんと交流をされています。今日から、部員の半分の皆さんは関西に戻りますが、残りの半分の皆さんは明日の鹿児島別院本堂での演奏会のために鹿児島で頑張っています。夕方からリハーサルです。私もそこに合流します。

▪️以下をクリックすると、龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)をご覧いただけます(いただけるはずです…)。

「唐湊幼稚園」

「鹿児島情報高校」

「原良小学校」

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(1)

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

▪️今日は夕方から別院本堂でリハーサルが行われます。ということで、JR京都駅から鹿児島中央駅まで新幹線で移動します。京都駅のみどりの窓口で、乗り換えが楽だし運賃も安いからと勧められて、新神戸駅で「のぞみ」から「さくら」に乗り換えました。新神戸駅で「さくら」がやってくるのを待っていると、よくある電子音ではなくジャズの演奏が流れてきました。曲はあのチャップリンの「スマイル」。へ〜っと思いました。素敵じゃないですか。ジャズの街をアピールしているのですね。ネットで調べると、こんな記事が見つかりました。神戸は生まれ故郷なんですが、神戸にいたのは、0歳から4歳まで、そして16歳から25歳まですし、震災もあってか街の雰囲気がすっかり変わってしまったので、なんだか今では他所の街のような感じではあります。でも、そのうちに遊びに行きますから。