絵本『空からやってきた手紙』(1)

▪︎滋賀県立琵琶湖博物館では、現在、展示側の作業に取り組まれています。この展示替えで消えてしまうC展示室の「環境とはなんだろう」という展示のなかにある絵本を紹介します。『空からやってきた手紙』(絵と文 近江屋博物堂)です。近江屋博物堂は、博物館に勤務していた当時の私のペンネームです。つまり、この絵本は、私の作品なのです(おそらく、これが生涯で最初で最後の絵本でしょう)。現在のホームページを開設する以前、旧ヴァージョンのホームページでこの『空からやってきた手紙』を公開していました。しかし、新しいホームページでは、再度、公開することはしていませんでした。私自身も、この絵本のことを忘れてしまっていました。

▪︎ところが、先日、関東在住の生態学者Iさんから、この『空からやってきた手紙』をネットで再度公開してほしいとのご要望がありました。旧ヴァージョンのホームページで公開したときも、じつは、陸水学者のYさんからのご要望にもどづき公開させていただきました。というわけでして、3回にわけて、『空からやってきた手紙』をアップしようと思います。これは、旧ヴァージョンのホームページかに切り取ってきた画像です。したがいまして、リンク等は存在していません。その点をご了解ください。

▪︎旧ヴァージョンのホームページにアップするにあたっては、琵琶湖博物館の布谷知夫さん(当時:上席総括学芸員)のお許しをいただきました。また、牧野厚史さん(当時:主任学芸員)のご協力を得ました。関係者の皆様には、たいへんお世話になりました。再度アップさせていただくにあたり、改めて御礼申し上げます。

■ところで、YさんやIさは、博物館で展示された絵本をご覧になって、その後、私にネット上で公開してはと言ってくださいました。もともと、この絵本は、「環境とはなんだろう」というコーナーの中のひとつの展示でした。博物館の学芸員が、それぞれ展示のアイデアを出しました。当時の私は、環境問題をめぐる様々な言説が持つ自明性がとても気になっていたように思います。

■そういえば、先月、仙台市で開催された「日本生態学会」で、あるセッションのことを思い出しました。その場は、絶滅危惧されている鳥類をどのように保護していくのかがテーマでした。セッションには、生態学者に加えて環境社会学者も報告を行いました。「順応的ガバナンス」という概念を交えてご自身の説明をされました。そしてセッションのコメンテータを務めた生態学会の重鎮と言ってもよいある研究者は、生態学の「順応的管理」と環境社会学の「順応的ガバナンス」の違いについてご自身の感想を述べておられました。この時の感想と、この絵本の内容とは、関係しているように思います。

■それはともかく、2012年から消えてしまっていた『空からやってきた手紙』のことを、再び思い出させてくださったIさんには、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

仙台の魯迅

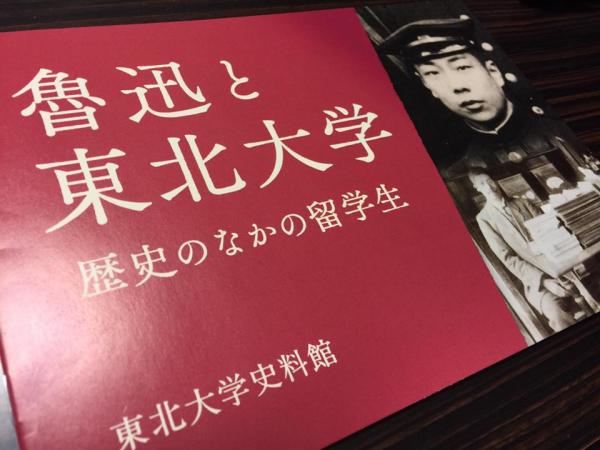

■22日(火)から24日(木)まで仙台で開催された第63回「日本生態学会大会」に参加しました。今回は共同発表があったため、非会員ではありますが参加しています。23日(水)は、総会等が開催されました。総会は非会員には関係がないため、ちょっと時間ができました。ということで、生態学会大会の会場に近い東北大学に行ってみることにしました。東北大学史料館で、「魯迅記念展示室」を見学してきました。

■中国の小説家である魯迅(本名 : 周樹人)は、1902年、21歳の時に官費留学生として来日します。1904年からは仙台医学専門学校、すなわち現在の東北大学医学部に入学し、勉強を始めました。仙台医専では、解剖学の藤野厳九郎教授の丁寧な指導を受けることになりました。魯迅は、生涯にわたって藤野教授の学恩を忘れなかったといいます。史料館の展示では、魯迅のノートが展示されていました。そこには、あちこちに朱筆の添削が入っていました。藤野教授は、非常に丁寧に指導していたことがわかりました。しかし、魯迅自身は、医学から文学に転向することを決意し、仙台医専を退学し、その後、1909年に帰国しています。ちなみに魯迅には、自伝的短編小説である「藤野先生」があります。

■なぜ魯迅は仙台医専を退学したのか。それは、授業で見た幻灯写真がきっかけだったといわれています。日露戦争の最中のことです。幻灯写真に描かれているのは、ロシア軍のスパイだった中国人が日本軍によって処刑されようとしているところを、中国人が囲んでその処刑を見ようとしているシーンでした。そのシーンに魯迅はショックを受けるのです。魯迅は、肉体よりも精神の改造の方が必要だと判断し、医学から文学に転じたのです。これは、よく知られている話しです(東北大学史料館の「魯迅展示記念室」では、その真実性については評価が分かれる…と書かれていましたが)。

■私自身は、今から10年前に魯迅の出身地である浙江省の紹興という街を訪問しています。たまたま仕事で立ち寄ったわけですが、魯迅所縁の地を訪問できたことに満足しました。今回も仙台の魯迅の所縁の場所を訪問できてよかったなと思います。これは、ある種の「聖地巡礼」なのかもしれません。

『宗教に学んで』(高田信良)

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■なぜ、高田先生が「思い出の卒業文集」をおつくりになったか。それは、先生が京都大学をご卒業された頃、京都大学は学園紛争の最中で、卒業式が行われなかったからなのです(先生は、「団塊の世代」の最初の頃のお生まれになるわけですね)。「はじめに」には、次ように書かれています。「二月に『卒論提出』、三月に<ところてん式に>学年を終えた(卒業式はなく、事務室で卒業証書を受け取っただけである)。それで、<卒業した記憶がない>(まだ、大学を卒業したとは思っていない)のである」。というわけで、目次は以下の通りです。

1.大学で学ぶ-「卒業論文」の想い出

2.私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-

3.「啓示の宗教」と「覚の宗教」

4.一冊の書 やはり「しんしょうげ」です

5.「在家」についての想い-家を継ぐ、寺を継ぐ、法を継ぐ-

6.ミュンヘンにて-一九八八年十月-

7.ミュンヘン紀行―一九八八年八月―

■私は、第2章から第4章を読むなかで、先生の学問の問題関心が、滋賀県守山市にある真宗木辺派の寺院のご長男としてお生まれになった先生ご自身のライフヒストリーと深く関係していることがわかりました。先生は、真宗寺院の長男として成長する中で経験されてきた「宗教的経験」に対するズレや違和感を対自化するとともに、大学ではヘーゲルやヤスパースを通して宗教哲学を学ばれることになりました。以下、気になった部分を引用させていただきました。

西洋思想の文脈と、私自身にとっての宗教(日本社会の文脈、仏教・真宗の文脈)の問題とのズレや違和感を感じながらも、社会的存在様式や歴史的文脈、思惟そのものの在り方全体を体系的に批判し、考察する思索に魅されていったのである。とりわけ「神」という概念を巡る思索に、自分ではうまく表現できないながら引きつけられていったようである。日本社会の文化や仏教の文脈では積極的な連関では現れてこないような事柄が、常に対自的に思索されながら、しかも、容易には肯定的積極的には語られない、それどころか、むしろ、批判的・間接的・否定的表現でもって何かが積極的に語られているような印象を持っていた。私にとっては、ともかくも、「宗教」について大胆に語り得る言葉や諸概念が魅力的であった。実定的positiveな事柄を超える理念の持つダイナミックな実在感に引きつけられたようである。

しかしながら、その中で、稚拙で微かにではあっても、少しずつ疑問を持ち始めたのは、哲学と宗教の関係の在り方に関してである。

(中略)

西洋思想の文脈の中での宗教の問題、あるいは信と知の問題は、主として、直接・間接的にギリシャ的ロゴスに淵源する哲学的理性とキリスト教信仰(教会)の立場との関係の中で問われている事柄である。そして、哲学者の場合は、当然のことながら、キリスト教の立場に距離をおいて接しているが、そこでの前提に私自身も同意することに対して微かながら躊躇するようになってったのである。哲学はたしかに自由な思索であるが、私自身には、その「自由さ」も一種の疎遠fremdなものに感じられることがあったのである。私自身は、もっとpositiveなことがらを積極的に引き受ける思索を求めているようにも感じていたのである。

(「私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-」13~15頁)

■もっといろいろ知りたいと思い、ネットで検索をしてみたところ、「龍谷哲学論集」第19号に掲載された「『宗教の教学』にとっての課題-竹村牧男氏の書評に応えて-」という論文の存在を知りました。これは、高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』(法蔵館、2004年)に対する書評に応える形で書かれています。書評自体は、『宗教研究』(第78巻第2輯)に掲載された竹村牧男先生によるものですが、この論文では、その書評の全文も読むことかできるます。その書評の中で、竹村先生は高田先生の研究を手短に紹介されています。要約すると、以下のようになります。グローバリセーションの世界の中で、宗教間対話が切実な課題になっている。キリスト教においてはその取り組みが行われるようになっているが、仏教はそうではない。高田先生は、仏教の側からこの問題に精力的に取り組もうとされている…。以下は、竹村先生の書評からの引用です。

もっぱら『宗教の神学』を、仏教の側からどう展開し、確立するかに関心が集中しているようである。それは、すでに親鸞が、仏教の諸宗派の共存する状況の中で、弥陀の本願による救いを選び取った、その先蹤にならいつつ、その営みを今日の宗教多元状況の中で遂行したいということなのであろう。ただ、親鸞においては、末法に生きる自己の自覚が切実であった。ところが、現代にはその感覚は乏しく、また親鸞教学を学ぶ際、すでに末法の自覚は折込済みで、今日の強烈な自己認識に導入しがたいという問題もある。そうした状況をも考察しつつ、仏教あるいは真宗に基づく「譜宗教の神学」(仏教的に「(諸)宗教の教学」とも言われる)を構築しようという意欲が本書を貫いている。

■竹村先生の書評は、ciNiiで読むことができます。以下に、リンクを貼り付けておきます。竹村牧男書評。ですが、まずは高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』を拝読させていただかねばと思っています。私は、宗教学や宗教哲学を学んでいるわけではありませんが、ここにある先生の問題意識からは、何かヒントをいただけそうな気が非常にするわけです。ということで、早速、amazonで注文させていただきました。

『もやしもん』

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■どのようなストーリーかといいますと、通常では見えない菌を見ることのできる特殊な能力をもった沢木惣右衛門直保という大学生が主人公です。彼は、種麹屋の次男坊なのですが、幼いころから菌を見ることができます。菌たちとコミュニケーションをとることもできます。見るといっても、菌の姿は顕微鏡で観るのとはかなり違っています。登場する菌たちは、非常にかわいらしいキャラクターとなっています。このような特殊な力をもった主人公が東京の「某農業大学」(正式名称)に入学します。漫画では、同大学で発酵食品の研究をしている樹慶蔵教授の研究室で、教授、先輩、そして仲間たちとのあいだで起きる様々な出来事(騒動)が描かれています。菌についても、いろいろ勉強できます。私などはもう年なので、「なるほどね~」といった端から忘れてしまっていますが…。

■この漫画での重要なキーワードは「かもすぞー」です。菌たちが、そう叫ぶのです。漢字で書けば「醸すぞー」ということになります。醸すとは、発酵するということですね。広義の意味での発酵は、腐敗と同じ菌の働きなのだと最近知って驚きました。両方とも、有機物が微生物の働きによって変質したものになっていく現象のことですが、特に人間にとって有用な場合に限って「発酵」と呼ぶのだそうです。「醸す」という言葉は奥深いですね~。この「醸す」ですが、社会的な場面では「物議を醸す」というふうに使います。「世間の議論を引き起こす」という意味です。あまり良い意味合いではありませんよね。「そういう発言は、いかがなものか」という感じです。でも、人間にとって有用な「発酵」=「醸す」っていうことは社会に必要なように思うんです。もっと「社会は醸される必要がある」、そう思うのです。「社会を醸す」とはどういうことなのか、いずれもう少し詳しく説明してみたいと思いますが、今日は、「発酵」に関して教えてもらったことを、備忘録として残しておきます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

「発酵兄妹のCOZY TALK」

■そういえば、滋賀県の高島市も、発酵をテーマに地域おこしをされていますね。

「発酵するまち、高島」

「場づくり」・「土づくり」

▪︎以下の記事をFacebookに投稿しました。渡邉格さんの『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を再読しています。気になるところが、たくさんあります。例えば、「場をつくる」ということ。渡邉さん自身は、自然栽培と天然菌のことについて書いておられるのですが、人間の社会にも、教育や「地域づくり」や、自分が取り組んでいる実践的な研究プロジェクトにも当てはまることなんじゃないのかなと思い、facebookに投稿しました。

この「場をつくる」ということを、「大津エンパワねっと」の活動でも学生たちに繰り返し言ってきた。「地域づくり」は「土づくり」=「場づくり」なんだと。あえて「土づくり」と表現してきたわけなんだけど、学生諸君にどれだけ理解してもらったのか、よくわからない…。

そもそも大学の教育だって「土づくり」なのだ。もっとも、そうは思ってはいるが、難しいところがある。今の大学は「煽り立てる」から。すぐに成果を求めるから。大学も新自由主義的市場経済の原理に振り回されているから。「土づくり」には「待つ」ことと「辛抱する」ことが大切だ。だから、いろんな意味で大変になるのだ。「待つ」ことと「辛抱する」ことは、「何もしない」こととはまったく違うのに。そこが難しい。

さらには、現在取り組んでいる実践的な超学際的な研究プロジェクトも、「土づくり」=「場づくり」が大切なのに、「土づくり」よりもそこで育つ作物の方ばかりに気持ちが行ってしまっている(評価されたいという、すけべ虫が疼くので…)。しかし、作物は「土づくり」の後についてくるのだ。それを忘れてしまうと、化学肥料や農薬を使う農業と同じことをしてしまう。しかし、研究プロジェクトが置かれた環境は、短期的な成果を求めてくる。評価委員会のためにやっているわけではないのにね。そうすると、実践的も、超学際も、すべては口先だけの話しに終わってしまう。

悲しいことです。

もうひとつ、「場づくり」は、それを声高に叫んでも、誰も相手にしてはくれないということ。研究プロジェクト内部でも、フィールドでも。むしろ、総スカンを喰ってしまう。「場づくり」とは、人びとの相互作用が活性化して、内から創発的になんらかの「価値」を生み出していけるような「状況」を作っていくこと。自分がある意味、「触媒」のような存在になって消えていくこと、その意味で自ら「捨て石」になる部分がある。しかも、うまくいくかどうか…わからない。だから「賭け」でもあるのだ。だからだから、注意深く「待ち」、「辛抱する」ことが必要なのだ。

これは、なかなか大変なことです。

でも、あきらめずに、少ないけれど、「志しが共振し合う仲間」と共に、「土づくり」に励まねば、ね。

(本文続きます)

ひさしぶりの東京-「腐る経済」と「JEDI」-

■鳥取県には智頭町という自治体があります。岡山県と接する智頭町は、平成28年1月1日現在で、人口は7,523人、世帯数は2,746世帯です。小さな自治体です。とても厳しい状況に置かれています。総務大臣を務めたこともある増田寛也さんの「増田リポート」で有名になったのでご存知の方も多いと思いますが、増田さんが座長務める日本創成会議は「消滅可能性」自治体として896の自治体の名前を挙げました。そのリストの中に、この智頭町も含まれているのです。外部から「消滅可能性」自治体などと呼ばれると、普通だとしゅ〜んとしてしまうわけですが、この智頭町は違うのです。以下をお読みください。智頭町の町長さんのメッセージです。

私たちがやっている地域活性化の取り組み

産業の衰退や人口減少を嘆くだけでは何も始まりません。私たちの町は全国的にも珍しいチャレンジを通じて町の活性化に取り組んでいます。

●「森のようちえん」が全国的に注目されています

●日本で唯一の「疎開保険」で都市部からの疎開を受け入れています

●「森林セラピー」で現代のストレス社会をサポートしていきます

●田舎の家に泊まる「民泊」が体験できます「森のようちえん」は園舎のない幼稚園です。自然環境の中で子どもを育てることで、子どもが持っている感覚や感性を信じ、引き出すことをコンセプトとしています。また、大きな自然災害などに遭われた場合に、1日3食7日分の宿泊施設を提供するという日本で唯一の町の取り組みが「疎開保険」です。さらに、ストレス軽減をおこなう「森林セラピー」や、古き良き田舎のありのままの生活を、実際に生活している住民の中に入って楽しんでいただく「民泊」があります。そして、私たちは日本で最も美しい村連合の一員として、日本の古き良き文化や景観を守っていく取り組みをしています。

私たちを好きになって頂き、応援していただく仲間を増やすには「来ていただくこと」が大事だと考えました。

私たちの魅力は「来て、体験していただくこと」によってお伝えできると考えました。だからこそ、従来型の返礼品ではない、新しい「体験型のふるさと納税」を作りました。私たちの町の寺谷町長自らがガイドをするデラックスツアーを筆頭に、民泊体験、森林セラピーなど、智頭町を知っていただき、好きになっていただけるようなツアーを4つご用しました。ふるさと納税の税収は、さらなる町の魅力づくりに役立てていきます。町の持続可能な自主運営は、一般財源の確保が重要です。このふるさと納税によって、私たちのよりよい町の運営を応援していただけたら、これほど嬉しい事はありません。

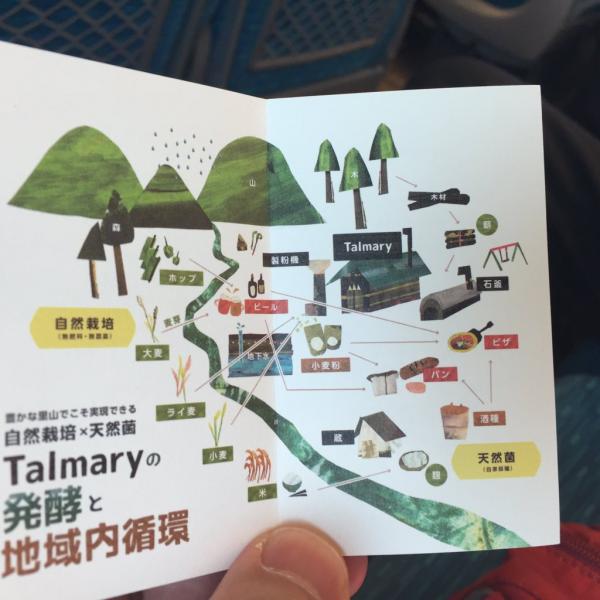

■とてもユニークな過疎対策の取り組みですね。うちの学生を連れてこの智頭町にも行ってみたいという気持ちにもなります。ところで、どうして智頭町のことを調べてみたのかというと、実は、鳥取県の智頭町で不思議なパン屋を経営されているご夫婦、渡邉格(いたる)さんと麻里子が東京に来られる、そして青山ブックセンターでトークショーを開催されるということを、その青山ブックセンターに勤務している作田祥介くんに教えてもらったからです。渡邉格さんと麻里子さんは、「タルマーリー」という天然酵母菌のパン屋さんを経営されています(お店の名前は、格・いたるの「タル」と、麻里子の「マーリー」から取ったとのこと)。さらに、渡邉格さんは、「タルマーリー」の経営が軌道に乗るまでのことを、『腐る経済』という本に書いておられます。これが非常に面白い本なのです。ということで、一昨日、東京まで行ってまいりました。

■この本の中には、あの『資本論』のマルクスや、「金本位制」ならぬ「菌本位制」などという言葉も登場します。渡邉格さんは、工業的に生産されたイースト菌ではなくて、それぞれの地域の環境の中にある天然の菌を使ってパンを作っておられます。これは非常に大変な作業なのです。その大変な作業を渡邉さんは、これまた大変苦労しながらやってこられます。しかし、同時に、そのことをとても楽しんでもおられるようにも見えます。資本主義の現代社会の中では、人はお金のために仕方なしに働くことになってしまいます。渡邉さんご夫妻は、仕事を楽しめる仕組みをご自分たちで作ってこられたのです。『腐る経済』の詳しい紹介はここではしませんが、是非、学生の皆さんにも読んでもらいたいなと思いました。30歳までなかなか思うように自分の人生を歩むことができなかった渡邉格さんが、パン屋として自分の生きる道を見出し、麻里子さんという良き伴侶に巡り合い、そして天然の菌でパン作りを始める…そのような格さんの若き日の人生の格闘もこの本には書かれています。この点も、学生の皆さんには興味深いのではないかと思います。

■ご夫妻の経営哲学である「腐る経済」のためには、そして目指しておられる地域内循環のためには、小規模だけど多様な生業をもつ方たちによる相補的なネットワークが必要になります。私には、過疎地域である(素晴らしい環境が残されている)智頭町で、町長が展開されているような過疎対策と、渡邊さんご夫妻の考え方がうまく繋がっているようにも思えました。東京から地方に移住して「腐る経済」を展開していくためには、人との出会い、ネットワークの形成と適切な規模の範囲での拡大…といったことが必要になります。そのあたりのことも、知りたいと思いました。

■一昨日は、午前中が大学での会議(学長会)、午後からは遺伝子組換え実験に関する会議と、いつものように会議の連続する日だったのですが、その後は15時台の新幹線に飛び乗り、前述の通り東京に向かいました。このタイミングで、是非、「タルマーリー」の渡邉さんご夫妻のお話しを聞いておきたい、聞いておくべきだと「直感的」に判断したからです。何かこの後に、面白い展開になりそうな気がしています。そうなったらいいなと思います。こうやって、「こうなったらいいのにな〜」と心の中で念じていると、いつか面白い出来事の方からやってきたりするのです。

■さて、せっかく東京に行くのだからと、しばらくお会いしていない方たちにも会っていただくことにしました。トークショーが終わった時には21時を過ぎていましたが、快くやってきてくださいました。建築家の玉井一匡さんと写真家の村田賢比古さんです。お2人とは、建築家の秋山東一さんをリーダーとする「JEDI」という活動で仲良くさせていただいてきた方たちです。「JEDI」とは「Japan Earth Divers Institute」のことです(活動の内容は、リンク先にある秋山さんの関連エントリーをご覧ください)。もちろん、「Star Wars」 の「 JEDI」 のことを強く意識しています。この活動の中では、私が一番若手になるのでないかと思います。2005年から始まったこの活動、2011年の3.11までは、けっこう活発に行われていました。私も、関西から参加させていただいていました。諸般の事情から、3.11以降、活動が停滞しています。そのため、親しくしたいただいた皆さんにも、なかなかお会いすることができません。今回は、玉井さんと村田さんに、無理を言って会っていただきました。ありがとうございました。写真のような笑顔の再会になりました。こうやって会ってくださる友人がいることを、とても幸せに思っています。お2人は、お酒を召し上がらないので、青山プックセンターの近くの定食屋さんで定食をいただきながら(私だけビールをいただきながら)、いろいろお話しをさせていただきました。短いですが、楽しい時間を過ごすことができました。心のなかもリフレッシュしました。

■今回の渡邉ご夫妻のトークショーのことを教えてくれた青山ブックセンターの作田くんとも、じっくり話しをしたかったのですが、今回はできませんでした。作田くんとの出会いも、少し不思議なものがありました。当初、私の心算では、一昨日の10日の晩に作田くんと一緒に酒を飲むつもりにしていました。そして翌日11日に、玉井さんや村田さんとお会いする予定にしていました。ところが、11日、大学で開催するシンポジウムに裏方としていなければならないことが判明したのです。そのシンポジウムのことは、次にエントリーしようと思います。

仕事とは「自分」を役立てること

▪︎龍谷大ミュージアム前館長である文学部の入澤崇先生のtwittwerで、雑誌『暮らしの手帳』の編集者である松浦弥太郎さんの著書、『松浦弥太郎の仕事術』(朝日文庫)のことを知りました。興味が出てきたので、さっそくKindleでダウンロードして読んでみました。入澤先生のツイートは、この松浦さんのこの著書の「1.仕事とは『自分』を役立てること」に書かれていることを引用したものでした。

▪︎龍谷大ミュージアム前館長である文学部の入澤崇先生のtwittwerで、雑誌『暮らしの手帳』の編集者である松浦弥太郎さんの著書、『松浦弥太郎の仕事術』(朝日文庫)のことを知りました。興味が出てきたので、さっそくKindleでダウンロードして読んでみました。入澤先生のツイートは、この松浦さんのこの著書の「1.仕事とは『自分』を役立てること」に書かれていることを引用したものでした。

「自分はなにがしたいのか?」ではなく、「自分は社会でどう役立てるのか?」を考える。最終的には、その仕事を通じて人を幸せにしていくことを目標にする。これさえ忘れなければ、よき仕事選びができます。毎日の働きかたが変わります。

▪︎これと近い松浦さんの指摘として、以下のものもみつけました。

人との関係の中で、どのように「自分」をいかしていくかを考えなければ、何をしても仕事にならない。逆にいえば、どんなささやかなことでも、自分を社会で役立てる方法が見つかれば、仕事になる。

▪︎私は、年に数回、多くても5回程度ですが、学外で講演をします。落語の大御所とは異なり、話すネタは「地域づくり」に限られているので、同じような話しが多くなるのですが、最近の講演のなでは、「人の幸せには2種類ある」ということをお話しさせていただきました。「幸せ」のひとつは、人と関係のく、「自分の中だけで完結する幸せ」です。どちらかといえば、自分さえよければ…といった幸せかもしれません。個人的な消費による多幸感・高揚感などはこちらに入るのではないかと思います。お金があれば、モノやサービスを通して買うことができる幸せです。グローバリゼーションとともに市場原理が地球の隅々まで広がる現代社会、個人化が一層進む現代社会では、煽られるようにこちらの幸せを人びとは求めます。求めるというか、そう仕向けられるのです。

▪︎もうひとつは、「人と人の間にある幸せ」です。松浦さんの指摘は、この後者の幸せと重なるのではないかと思います。後者の幸せを実感した人は、最後は、感謝の気持ちで仕事ができるようになるはずです。しかし、こちらの「人と人の間にある幸せ」の方は、気がつくのに少し時間がかかるかもしれません。それに気がつくのには、なにか心がけが必要かもしれません。松浦さんは、そのヒントを与えてくれているのです。自分は世の中に活かされている、活かしていただいていることに感謝したい…、もしそのように働くことができたら本当に幸せですよね。松浦さんは、多くの人びとが歩むキャリアとは、かなり異なるキャリアを歩んでこられました。高校を中退してアメリカに渡る…ところから始まります。かなり厳しい状況から、いろんな方たちに助けられながら、力をあわせながら生きてこられました。現在、松浦さんは、エッセイストであり、古籍商であり、「暮しの手帖」前編集長でもあります。この本に書かれていることは、そのような松浦さんのこれまでの生き方であり経験知なのでしょう。これから卒業していく4年生や就職活動を始める3年生にも、この松浦さんの本を読んでもらいたいなと思いました。

青山ブックセンター「パン・発酵・移住の話を聞こう。」

■facebookのお「友達」のお一人が教えてくださまいました。『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済』」という本です。ずいぶん、変わったタイトルですよね。「腐る経済」。なにか不思議とてもです。普通の感覚だと、経済という仕組みは腐っては困ると思うからです。しかし、この「腐る」/「腐らない」という視点が重要なのです。普通は、腐らない方が価値があると思いますよね。しかし、筆者である渡邉格さんは、腐ることが大切だと考えます。渡邉さんご自身、随分、いろいろ悩んで生きてこられているように思います。今の社会に合わずに…というか、今の社会がおかしいと考えて、その行き着いた先が「腐る経済」なのです。ご自身の経験に基づいた洞察から、「腐る」ことこそが大切なのだという考えに至られたのです。

■以下は、amazonにあったこの本の紹介です。

どうしてこんなに働かされ続けるのか? なぜ給料が上がらないのか? 自分は何になりたいのか?――人生どん底の著者を田舎に導いたのは、天然菌とマルクスだった。講談社+ミシマ社三島邦弘コラボレーションによる、とても不思議なビジネス書ここに刊行。「この世に存在するものはすべて腐り土に帰る。なのにお金だけは腐らないのはなぜ?」–150年前、カール・マルクスが「資本論」であきらかにした資本主義の病理は、その後なんら改善されないどころかいまや終わりの始まりが。リーマン・ショック以降、世界経済の不全は、ヨーロッパや日本ほか新興国など地球上を覆い尽くした。

「この世界のあらたな仕組み」を、岡山駅から2時間以上、蒜山高原の麓の古い街道筋の美しい集落の勝山で、築百年超の古民家に棲む天然酵母と自然栽培の小麦でパンを作るパン職人・渡邉格が実践している。パンを武器に日本の辺境から静かな革命「腐る経済」が始まっている。【著者・渡邉格(わたなべ いたる)から読者のみなさんに】

まっとうに働いて、はやく一人前になりたい――。回り道して30歳ではじめて社会に出た僕が抱いたのは、ほんのささやかな願いでした。ところが、僕が飛び込んだパンの世界には、多くの矛盾がありました。過酷な長時間労働、添加物を使っているのに「無添加な」パン……。効率や利潤をひたすら追求する資本主義経済のなかで、パン屋で働くパン職人は、経済の矛盾を一身に背負わされていたのです。

僕は妻とふたり、「そうではない」パン屋を営むために、田舎で店を開きました。それから5年半、見えてきたひとつのかたちが、「腐る経済」です。この世でお金だけが「腐らない」。そのお金が、社会と人の暮らしを振り回しています。「職」(労働力)も「食」(商品)も安さばかりが追求され、その結果、2つの「しょく(職・食)」はどんどんおかしくなっています。そんな社会を、僕らは子どもに残したくはない。僕らは、子どもに残したい社会をつくるために、田舎でパンをつくり、そこから見えてきたことをこの本に記しました。いまの働き方に疑問や矛盾を感じている人に、そして、パンを食べるすべての人に、手にとってもらいたい一冊です。

■どうですか。面白そうでしょう。私は、この本をkindleで購入し、iPadで一気に読みました。この本の著者である渡邉格さんとパートナーの渡邉麻里子さんは、「タルマリー」というカフェを経営されています。渡邉格さん。お名前は「いたる」とお読みするようです。「いたる」さんの「タル」と、麻里子さんの「マリ」を合わせて「タルマリー」というのだそうです。本を読んでいて思いましたが、ご夫婦の信頼関係と行動力は素晴らしいものがあります。麻里子さんは、格さんの「腐る経済学」の熱烈な支持者のようです。二人の中から生まれてきた思想なのかな。それはともかく、この本を読むと、お二人で支えあっていることがよくわかります。さて、「タルマリー」では、天然酵母によるパンや地ビール、そして薪で焼くピザを販売されています(岡山県真庭市から、2015年には鳥取県智頭町に移転)。天然酵母にこだわる背景にある、渡邉さんの「腐る経済」の思想を、「菌本位制」と「地域内循環」というキーワードで説明されています。非常に刺激的です。どう生きていくのか、よく考えている暇も余裕もないまま、人生の選択を迫られしまっている学生の皆さんにも、ぜひ読んでみてほしいと思います。渡邉さんや麻里子さんの生き方から勇気をもらえるかもしれません。

■来月の10日の晩になりますが、東京の青山ブックセンターで、渡邉格さんとパートナーの麻里子さんが、「タルマリー」についてお話しをされるそうです。夜の19時から21時までの2時間です。東京は遠いわけですが、とても気になっています。このイベントが開催されることを、尼崎出身・東京在住の若い友人が教えてくれました。

■以下のリンクは、このイベントの紹介です。

パン・発酵・移住の話を聞こう。~鳥取県智頭町 自家製天然酵母のパンとビール、タルマーリーの挑戦~

【追記】 ■今日は深草キャンパスで終日研究部の仕事でした。他部署を回って意見をいただき、資料を読み込むうちに昼休みになりました。昼食は生協の学生食堂です。「ご飯SS」、「豚汁」、「ローストチキンソテー」、「ごぼうサラダ」、「鉄分たっぷり和え」、「白菜胡麻和え」。全部で717kcal。カロリーは少し多めですね。野菜量は225gと、1食にしてはしっかり摂れました。塩分は6.1gと多めですね〜…。野菜をたくさん食べようと和え物にすると、味付けで塩分を摂ってしまうようです。一番高いのは金額。738円。学食としては、高い。これは失敗です。

【追記】 ■今日は深草キャンパスで終日研究部の仕事でした。他部署を回って意見をいただき、資料を読み込むうちに昼休みになりました。昼食は生協の学生食堂です。「ご飯SS」、「豚汁」、「ローストチキンソテー」、「ごぼうサラダ」、「鉄分たっぷり和え」、「白菜胡麻和え」。全部で717kcal。カロリーは少し多めですね。野菜量は225gと、1食にしてはしっかり摂れました。塩分は6.1gと多めですね〜…。野菜をたくさん食べようと和え物にすると、味付けで塩分を摂ってしまうようです。一番高いのは金額。738円。学食としては、高い。これは失敗です。

『現代フィリピンを知るための61章』

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■出版社は明石書店です。明石書店では、この本を次のように紹介しています。「わが国との500年に及ぶ交流の歴史をもち、いっそうその絆を深めるフィリピン。本書は、歴史、政治、経済、社会の仕組み、そして多様な文化や人々の暮らしを、最新のトピックスを交え紹介する。より深く知りたい人のために、巻末に詳細な読書ガイドを付す」。少しずつですが、フィリピンのことについて勉強をしています。この本は、フィリピンに関して幅広い多様な知識を得ることができます。私のような初心者には有益な本かと思います。私たちの研究プロジェクトのメンバーが調査している「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」の環境問題の背景には、この国固有のどのような事情があるのかが、おおざっぱに理解できると思います。最後には、文献情報ガイドもついています。ちなみに、この本は明石書店の「エリア・スタディーズ」シリーズのなかの1冊です。シリーズですので、フィリピンだけでなく、世界の様々な国についても出版されています。以下は、目次です。研究プロジェクトの自然科学の分野のメンバーの皆さんにも、「II 社会と文化を読み解く」、「III 政治を分解する」、「IV 経済の実態を知る」のあたりをぜひ読んでいただければと思います。巻末のフィリピンを知るための文献・情報ガイドでは、入門的なものから専門的なものまで、150冊の文献が紹介されています。これは、なかなか便利です。あわせて、中公新書の『物語 フィリピンの歴史―「盗まれた楽園」と抵抗の500年』も初心者には有益かと思います。

はじめに

フィリピン全図I 歴史を見直す

第1章 フィリピン人―未来へのアイデンティティ

第2章 ルーツ―源流を探る

第3章 マレー世界―海域を行き交うヒト・モノ

第4章 スペイン時代―植民地支配と住民の抵抗

第5章 フィリピン革命―国民国家の創出と社会変容

第6章 ホセ・リサール―国民英雄の遺産

第7章 アメリカ時代―「恩恵的同化」の呪縛

第8章 日本占領期―「トモダチ」の圧制

第9章 独立後の歩み―等身大の国へ

第10章 フィリピン民族博物館―独立100周年で開設II 社会と文化を読み解く

第11章 親族組織と価値観―核家族を超えた空間と関係の広がり

第12章 教育―学歴・資格社会の光と影

第13章 国語の形成―多言語国家が抱える苦悩

第14章 フィリピン語―基礎はタガログ語

第15章 聖地バナハオ巡礼―精霊信仰とキリスト教

第16章 聖週間―民衆カトリシズム

第17章 新宗教―フィリピン生まれのキリスト教会

第18章 イスラーム―ムスリムってどんな人?

第19章 市民社会―世界に提示できるモデルのひとつ

第20章 女性の地位と役割―多様な「性」のはざまで

第21章 暮らしの断面―マニラと地方の距離は縮むか

第22章 干魚―作る人・売る人・食べる人

第23章 フィリピン文学―想像と創造のパレット

第24章 娯楽と社会批判―リノ・ブロッカ映画の志

第25章 食文化―何はともあれ食べてみよう

第26章 ジャーナリズム―ラジオが元気だ

第27章 警察と犯罪―その限りなく曖昧な境界線

第28章 「山下財宝」―黄金伝説の眩惑III 政治を分解する

第29章 憲法―ナショナリズムとリベラリズム

第30章 歴代大統領―グロリア・アロヨで独立後10代目

第31章 議会―三つ巴の「ねじれ現象」

第32章 選挙―権益を賭けたギャンブル

第33章 官僚機構―有為な人材リクルートがカギ

第34章 地方政治―地方支配のメカニズム

第35章 国軍―文民統制の伝統

第36章 マルコス政治―開発独裁体制の功罪

第37章 ピープル・パワー革命―カトリシズムの意味世界

第38章 イメルダとコリー―欲望と怨念の回廊で出会った二人

第39章 共産主義勢力―第三の時代に入った左翼運動

第40章 少数民族―差別と搾取への抵抗

第41章 中国系移民―そのアイデンティティのゆくえIV 経済の実態を知る

第42章 国民経済―農業・農村開発と投資誘致

第43章 小口経済―庶民が支えるサリサリ・ストア

第44章 貿易・投資―ITが構造転換の推進力

第45章 日本の政府開発援助―両国にとっての意味と必要

第46章 ビジネス・エリート―ラム酒「タン」ドゥアイと「タン」ミゲル・ビール

第47章 東ASEAN成長地帯とミンダナオ開発―地域開発の柱として高まる期待

第48章 農地改革―インフラ構築が不可欠

第49章 地場産業―鍛冶屋から塩辛づくりまで

第50章 開発政策―環境問題との相克

第51章 自然・地理―頻発する災害V 国際関係から見る

第52章 対米関係―引き続く過去?

第53章 フィリピンとASEAN―ミドルパワーとしての貢献

第54章 南シナ海紛争―スプラトリー諸島の帰属をめぐって

第55章 海外への出稼ぎと移住―フィリピン人によるグローバリゼーション

第56章 戦前の日比関係―近代日本の二面性とフィリピン

第57章 戦後の日比関係―深まる相互依存

第58章 日比人流―人の往来に見る新しい潮流

第59章 看護師・介護福祉士―どう乗り越える? 言葉の壁と人材流出問題

第60章 在日フィリピーノ―ニッポン暮らしもフィリピン流で

第61章 日本の教会のフィリピン人―フィリピン語のミサフィリピンを知るための文献・情報ガイド

図表地図本

■一緒に共同研究を進めている友人が、こんな本を勧めてくれました。彼の専門は、数理生態学や進化生態学なのですが、その様な専門とは別にいろんな分野の本を読んでいて私に紹介してくれます。読書の好みも、いろいろ重なるところがあり、彼のアドバイスはとても参考になります。今回は、この写真の本でした。『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、そして『韓国歴史地図』です。3冊のうちの最初の2冊は、高校生向けの副読本といいますか、図説資料です。見ているだけで楽しいのです。友人が進めてくれた理由がわかりました。友人は、眠る前に、数ページをめくって少しずつ読んでいるのだそうです。彼の毎日の楽しみのようです。私自身は、高校の時に、この類の図説資料を「義務感」を伴って読んでいたように記憶しています。しかし、歳を取り、そのような「義務感」がなくなり、純粋の教養といいますか、学ぶ・知るためだけで読むと楽しいのです。不思議なものですね。もちろんのことですが、私たちの高校生の時とは比較にならないぐらいに、グラフィックデザイン的にも優れた内容になっていると思います。

■残りのもう1冊は、お隣の国、韓国の歴史地図本です韓国教員大学歴史教育科の教員の皆さんが執筆されているようです。Amazonでは、以下のように紹介されています。「カラー地図と図版で蘇る迫力ある歴史のリアリティ。古代国家の興亡、中世王朝の栄華、現代史の衝撃の事件が、ダイナミックに再現。朝鮮半島を舞台にした韓国史の一大絵巻」。友人も、こう言っていました。「知らなかったけれど、お隣の韓国は、いろんな国に攻められて大変な歴史だったんだね〜」。この本には「刊行にあたって」に以下のよう書かれていました。そうなんです、ここにも書いてあるように、歴史の事実が大迫力でありありと浮かび上がってくるのです。ぜひ、皆さんもお読みいただければと思います。

これまで私たちは歴史に接するとき、注意を時間軸にだけ傾けてきました。歴史を構成するもう一つの側面である空間については大した関心を払ってこなかったのである。今までの歴史は強いて言うなら年表に過ぎなかったと言える。本書は、そのような時間軸中心の歴史叙述を脱して、時間と空間を同等に扱うことで歴史的事件をありありと再現しようとしたものである。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。