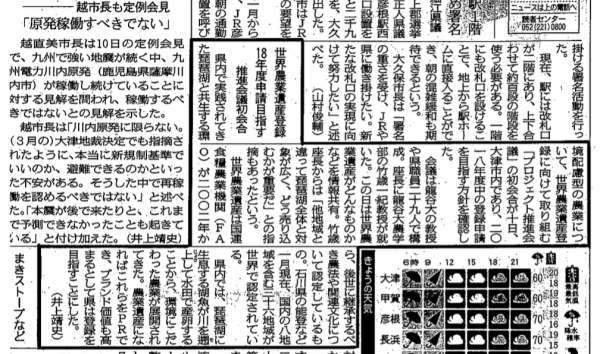

世界農業遺産プロジェクト推進会議

■昨日の中日新聞の記事です。この「世界農業遺産プロジェクト推進会議」に参加しました。私は、座長に就任された農学部の竹歳一紀先生と共に、私の場合はアドバイザーとして参加しています。申請は2018年度になりますが、それまで県庁の職員の皆さん、市町の関係者の皆さんと一緒に、しっかりと準備を進めていこうと思います。

■以下は、大学のホームページに掲載された記事です。昨年度、滋賀県と龍谷大学は包括協定を締結しました。単に包括協定を締結するだけでは意味がなく、それを実質化させていく事業に協働で取り組まねばなりません。今回の世界農業遺産に向けての取り組みが、そのような実質化に向けての第1歩になればと思います。また同時に、昨年度設置された農学部が滋賀県内の地域社会とより一層連携していくためのきっかけになればとも思っています。

『もやしもん』

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■どのようなストーリーかといいますと、通常では見えない菌を見ることのできる特殊な能力をもった沢木惣右衛門直保という大学生が主人公です。彼は、種麹屋の次男坊なのですが、幼いころから菌を見ることができます。菌たちとコミュニケーションをとることもできます。見るといっても、菌の姿は顕微鏡で観るのとはかなり違っています。登場する菌たちは、非常にかわいらしいキャラクターとなっています。このような特殊な力をもった主人公が東京の「某農業大学」(正式名称)に入学します。漫画では、同大学で発酵食品の研究をしている樹慶蔵教授の研究室で、教授、先輩、そして仲間たちとのあいだで起きる様々な出来事(騒動)が描かれています。菌についても、いろいろ勉強できます。私などはもう年なので、「なるほどね~」といった端から忘れてしまっていますが…。

■この漫画での重要なキーワードは「かもすぞー」です。菌たちが、そう叫ぶのです。漢字で書けば「醸すぞー」ということになります。醸すとは、発酵するということですね。広義の意味での発酵は、腐敗と同じ菌の働きなのだと最近知って驚きました。両方とも、有機物が微生物の働きによって変質したものになっていく現象のことですが、特に人間にとって有用な場合に限って「発酵」と呼ぶのだそうです。「醸す」という言葉は奥深いですね~。この「醸す」ですが、社会的な場面では「物議を醸す」というふうに使います。「世間の議論を引き起こす」という意味です。あまり良い意味合いではありませんよね。「そういう発言は、いかがなものか」という感じです。でも、人間にとって有用な「発酵」=「醸す」っていうことは社会に必要なように思うんです。もっと「社会は醸される必要がある」、そう思うのです。「社会を醸す」とはどういうことなのか、いずれもう少し詳しく説明してみたいと思いますが、今日は、「発酵」に関して教えてもらったことを、備忘録として残しておきます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

「発酵兄妹のCOZY TALK」

■そういえば、滋賀県の高島市も、発酵をテーマに地域おこしをされていますね。

「発酵するまち、高島」

差し入れ

▪︎写真は、昨晩の小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)でのフィールドステーションの開所式に、地元の農家のYさんが持参してくださったものです。左がドジョウの卵とじ(柳川風)、右はボテジャコ等の小魚を醤油で炊いたものです。どちらも、ぜんぜん泥臭くなく、非常に美味しかった。

▪︎小佐治は、丘陵地にある農村。たくさんの谷筋に水田が並んでいます。関東地域でいうところの谷地田です。かつて、そのような谷筋のいずれにも、その一番奥には溜池がありました。そのような溜池は大きなものは5つ、小さなものまで含めると100以上存在していました。無数の溜池に天水を確保して、用水として利用していのです。そのような溜池は、ちょっとした養魚の場として活用されることもありました。とても養殖とは呼べません。市場に出荷することを目的としたものでも、もちろんありません。植物学の世界では「半栽培」(中尾佐助)ということが言われるようですが、それと似ている。自分の溜池につかまえてきた魚をほうりこんでおいて、時々、餌をやる程度の世話をするだけなのです。粗放的管理という言い方もできるのでしょうが、そのような硬い言い方よりも、もっとストレートに「楽しみ」でもあったといったほうがピッタリきます。

▪︎昭和20年代から30年代前半にかけての時期を少年として過ごした人たちは、そのような養魚はしないにしても、多かれ少なかれ集落を流れる小さな河川で魚を獲って食べた経験をもっている。この「食べた」という点が、非常に重要だと思っています。繰り返しますが、「楽しみ」なのです。そのような経験は、若い年代になる従い聞かれなくなります。高度経済成長とともに小佐治のような山里の食生活もどんどん変化していく。それに加えて、河川改修が人びとと河川との関係を絶ってしまったからです。かつて、谷筋を流れる水田の用排水路と河川はつながっていました。段差がなく、魚たちが行き来できたのでは…と私たちの研究プロジェクトの生態学者は推測しています。現在は、河川改修が行われており、流量を確保するために川床が深くなり、用排水路とのあいだには段差が生まれてしまっています。これでは、魚は行き来できません。

▪︎昨晩の開所式は、非常に盛り上がった。集落の皆さんは、公民館から机や椅子を、そして隣組からバーベキューの道具を借りてきてくださいました。私は、焼きそば担当になり、熱い鉄板と格闘しました。燃料は薪です。谷筋の水田の奥にある森林にいくらでもこのような薪があります。小佐治の森林は民有林なのですが、間伐したあとの木材の切れ端が、たくさん転がっているのだそうです。もちろん、全国の山里と同様に、この小佐治でも森林の維持管理には苦労されています。もっとも、そのような苦労だけでなく「楽しみ」として森林と関わる人たちが生まれています。集落のなかでは少しずつ薪ストープを楽しむ人たちが増えているのです。そういう方たちがグループをつくり、薪割り機を使って、自分たちに必要な薪を毎年用意しています。ちなみに、私たちがフィールドステーションとしてお借りしている住宅にも、薪ストーブが設置されています。冬になる前に、地域の皆さんと一緒に薪を用意することになるのではないかと思います。

▪︎これから、開所したフィルードステーションを基地として、この小佐治の暮らしに関していろいろお話しを伺っていく予定になっています。

Know your food, change the world. | Hiroyuki Takahashi | TEDxTohoku

▪︎「都会人に欠けている”共感力”とは? 食べ物付きの月刊誌『東北食べる通信』が伝えたいこと」。高橋博之さん。彼の強い思いが伝わってきます。

私たちが毎日食べているお米。これを作っている生産者が困っているんですから、決して他人事ではいられないはずです。だけれども、どうしてこうも他人事になってしまうのでしょうか。

それは、困っている農家の具体的な顔が思い浮かばないからだと思います。もしも顔が思い浮かぶ農家が知り合いにいたら、決して他人事ではいられないのではないでしょうか。その相手との関係性が「共感力」を育むのです。

消費者と生産者が大きな流通システムで分断されてしまったこの国で、私たち消費者が得られる食べ物の情報は、値段、見た目、食味、カロリーなど、全て消費領域の話です。もちろん食べ物を選ぶ上でこれらの情報も大事なわけですが、決定的に欠けている情報があります。それが食べ物の裏側にいる、血の通った人間の存在です。……

猪鹿庁(里山づくり)

■「猪鹿庁」の公式サイトです。

中山間地での里山保全活動を軸に、里山と関係を持つ多くの人たちと繋ぐことで、循環する新しい里山作りの活動を楽しく実践し、面白く提案していく任意機関です。狙った獲物は逃さない、ベテラン猟師を中心に構成される捜査一課から、みんなの里山を育てる林業者の山育課、里山保全のブレーン研究課には学者たち、安心安全の獣肉を届ける衛生管理課、おいしさを命と共に提供する料理人たちのジビエ課、想いを形に広報課の6課で構成しています。対立を生まない対話と共生の姿勢を持ち、人間が持続可能な社会を築いていくための里山保全活動に取り組んでいきます。

Yさんのおばあちゃん

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の第28回「北船路野菜市」でした(この野菜市については、別途エントリーします)。毎年、4月と9月は野菜の端境期で出店はできないのですが、それでも、月1回を28回も続けてこられたというのは、学生たちの踏ん張りと、指導してくださっている農家のご指導があったからだと思います。昼間、丸屋町商店街の大津百町館の前で、地域の皆さんに販売したあと、夕方、大津駅前の居酒屋「利やん」にも野菜を配達しました。すると、お店に電話がかかってきました。

■同僚のH先生のゼミ生であるYさんからの電話でした。おばあちゃんの漬け物を届けるという電話でした。Yさんが、H先生やゼミの仲間と一緒に「利やん」にやってきたたとき、店のマスターMさんに彼女のことを紹介したのでした。Yさんのおばあちゃんは農家で漬け物名人、しかも周囲の住宅地の皆さんとご自分の農産物を通して積極的に交流されている…そういうふうに紹介しました。Yさんは、私が担当している授業を履修していました。そして、Yさんとの雑談のなかで、おばあちゃんのことをいろいろ教えていただきました。Yさんのお宅は、現在では、新興住宅地にありますが、もともとはYさんのお宅や農地の周りが開発されていき、しだいに住宅地になっていったのです。都市部の農業は、いわゆる農地への宅地並み課税ということも含めて、経営が大変です。それでも、おばあちゃんは、「農」を基本においた暮らしのスタイルにこだわりがあって、農業を続けおられるのです。とはいえ、まだ、私自身おばあちゃんにお会いしたことはありません。ぜひおばあちゃんのお話しをお聞きしてみたいと思っています。

■そんなこともあって、私は、Yさんのことを「利やん」のマスターMくんに紹介したのでした。しばらくすると、マスターのMくんは、おばーちゃんの漬け物を食べたくて仕方がなくなりました。私がYさんに漬け物を売ってくれないかとMくんの願いを伝えたのでした。すると、「今年はおばあちゃんが体調を崩しているので売り物になる漬け物はないけれど、皆さんに楽しんでもらえるのであればと、自家消費用の漬け物を少しお分けしてもよいと、おばあちゃんがいっています」と返事がありました。そして、今日、Yさんがお店に届けてくれたのでした。沢庵漬けと瓜の糟漬け。私も、お裾分けのお裾分けをいただきました。とっても美味しかった。Yさんからお聞きした通り、いろいろ手が込んでいるのです。それが、沢庵についてくる糠を細かく見てみてわかりました。いろいろと、工夫されているのです。

■私は、Yさんにおばあちゃんの後を継いでほしいな〜といつもいっています。農業やその農産物加工の販売だけで生活していくのは大変かもしれないので、きちんと外で稼いでくる頼もしい夫をみつけなさい…と(Yさんは女子学生)、今時の大学ではややヤバいこともいっています。その話しをすると、ご近所の皆さんも、Yさんに期待しているとのことでした。そらそうだよな〜と思います。そして、Yさん自身もそのつもりなのです。おばあちゃんの「農」にこだわった、「農」の哲学をもった生き方が、結果として、Yさんに「自分が継がなくては…」という気持ちにさせているのだと思うのです。素敵なことだと思います。

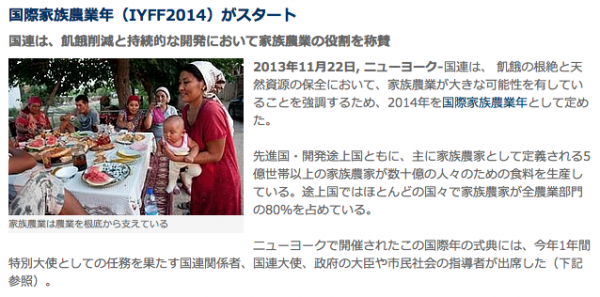

国際家族農業年(IYFF2014)がスタート

———————————————

■上記は、FAO日本事務所のサイトの記事です。FAOとは、「国際連合食料農業機関」のことです。この記事のなかで、そのFAOのグラジアノ・ダ・シルバ事務局長は、「我々は、2014年を国際家族農業年と制定することにより、ポスト2015開発アジェンダとゼロ・ハンガー・チャレンジに関する議論と共にミレニアム開発目標に沿った食料安全保障の改善そして天然資源を保全するといった、世界が今日直面している二重の緊急性に対応する上で、家族農家が中心的な存在であることを認識する」と述べています。

以下は、この記事からの引用です。

本国際年を推進する中心的な機関であるFAOを代表して、グラジアノ・ダ・シルバFAO事務局長は、「家族農業以外に持続可能な食料生産のパラダイムに近い存在はない。通常、家族農家とは、特化しない多様な農業活動によって環境と生物多様性を持続的に保全する上で中心的な役割となっている農業を意味する。」と述べた。

彼は、この国際年が対象とするものは、家族農家だけでなく、漁民や牧畜民、先住民の伝統的なコミュニティといった、世界で最も脆弱な人々であることを述べた。

「我々は、国や地域の開発において、家族農業を中心とした計画を実行する必要がある。また、各国政府が支援においてリーダーシップを果たすことで、家族農業の可能性を引き出すことができる。

これには、家族農家の生産性向上を支援する技術支援と方針を提供すること、適切な技術に農民達がアクセスできるようにすること、農民達が土地や水、クレジットや市場へのアクセスできるように改善すること、そして、更なる投資を可能にする環境の構築が含まれる」と付言した。

家族農家団体やネットワーク、国際及び地域機関、民間部門、市民社会、学界を含む誰もが家族農業の可能性を満たす中で果たすべき役割を有していると述べた。

■このようなFAOの主張が、どこまで実現するのかはわかりませんが、とても大切な主張だと思いました。私が参加している研究プロジェクトでは、流域ガバナンス、生物多様性、健全な栄養循環…といったことをキーワードにしていますが、「家族農家とは、特化しない多様な農業活動によって環境と生物多様性を持続的に保全する上で中心的な役割となっている農業を意味する」という部分は大いに共感します。人間と自然環境とを媒介する農業。人と自然環境との関係のあり方、農業を媒介として人と人の関係のあり方。その両者の関係のあり方が交叉するところに、注目する必要があります。そして、社会・文化と生態系からなる複合的なシステムのレジリエンスを維持・強化するという意味においてもとても重要だと思います。

■現代社会では、地球規模で、農業が貨幣経済的な利益をあげることに特化していく強い傾向があるように思います。また、生産された農産物は投資の対象にもなっています。そういった「金儲け」の手段に特化していく農業を、人びとの生活を維持していくために必要な基盤として取り戻すためには、ローカルな家族農家、そしてその家族農家の比較的近くに居住し、様々な意味で生産者である家族農家をサポートできる消費者。両者の相補的なネットワークの構築。そういったこれまでも地道に取り組まれてきた実践が、もっともっと注目されてよいのではないかと思います。「産業の論理」に支配された<大きな農>を政策的強化していくのではなく、「生活の論理」に基礎付けられた<小さな農>をネットワークのなかで育んでいくことに、未来の可能性は存在していると思います。

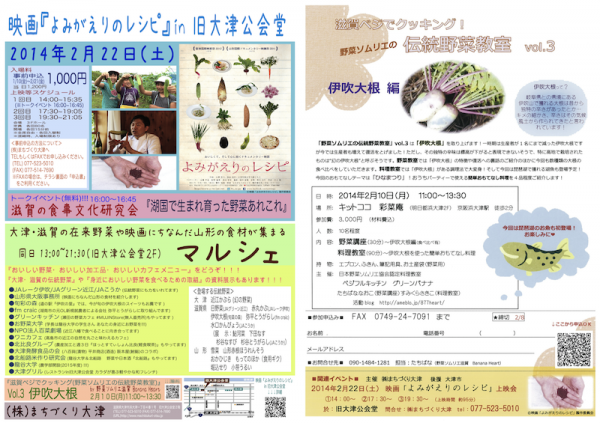

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会&マルシェ

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会と

大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェを旧大津公会堂で行います。<マルシェ>

『出展者』及び『登場する伝統野菜』決まりました!!

詳細はこちらをご覧下さい。<トークイベント(無料 16:00~16:45)>

『湖国で生まれ育った野菜あれこれ』by 滋賀の食事文化研究会

☆http://shigasyokubunken.com/<映画>

詳細(チラシ)>>>yomigaeriotsu

開催日: 2014年2月22日(土)13:00~21:30

会 場: 旧大津公会堂(映画:3ホール マルシェ:2F各部屋)

入場料:事前申込1,000円 当日1,200円

★事前申込は㈱まちづくり大津へTELもしくはFAXお申し込みください。

(TEL)077-523-5010(FAX) 077-514-7690

FAXの場合は、『申込書』 をご利用ください。

映画詳細:http://y-recipe.net/

主催: ㈱まちづくり大津

ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せ

■昨日は、大津市の農林水産課の職員のIさん、そして龍大で農学部の開設準備にお忙しい教員のF先生や職員のTさんと、夕方、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せを行いました。この「よみがえりのレシピ」に関しては、昨年の12月11日のエントリー「映画「よみがえりのレシピ」上映会」でもご紹介しましたので、そちらをご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■ところで、打合せなのですが、当初は町家キャンパス「龍龍」で行う予定でしたが、先に使用されているグループがあったため、急遽、開店前の大津駅前の居酒屋「利やん」の宴会場をお借りして行いました…ww。

秘密結社?

■大津、滋賀の農業を盛り上げるための秘密結社の会合…。そのぐらいの志しを持って、集まりました。…と、冗談っぽく書いてしまいました(^^;;。まじめに書きますね。

■ここは、JR瀬田駅の近くにある「グリーンキッチン」という、契約農家からの野菜を中心とした料理をだすレストランです。昨晩、はじめていかせてもらいました。そして、このレストランで、2月22日(土)、大津市浜大津にある旧大津公会堂での映画上映会「よみがえりのレシピ」に運営に関する会議でした(この「よみがえりのレシピ」については、過去のエントリーをお読みください)。上映会なのですが、それと同時に、大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ(市場)が開催されることになっているのです。以下が、その概要です。

大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材およびそれらの加工品等の紹介と併せて、こだわり野菜の地域内流通に関する取組を紹介することにより、大津市中心市街地における伝統・こだわり野菜の地域内流通モデルについて考えるきっかけ作りを目的とする。

■マルシェには、滋賀県下、大津市内から、様々な農業関係の団体やグループも参加する予定になっています。私のゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」もこのマルシェにブースを出します。また、「農」に関係する他の龍大関係の団体もブースを出す予定になっています。さらに、大津の伝統野菜「近江かぶら」などの料理教室も開催されます。

■最初は、運営に関する議論をしていたのですが、話しはしだいに大きく展開し、みんながいろんな夢を語り始めました。お互いの話しから良い刺激を受けあい、話しが創発的に発展してくのです。こういう会議って楽しいですね。たいていの地域づくりは、最初は夢から始まります。夢を共有しながら、いろんな人の知恵や力が集まり、面白い社会的な事業が展開していくのです。この会議も、映画上映会だけに終らずに、これからも定期的に続けていければよいなと思います。