琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その1)

■今日は、大津の真野浜で民宿を経営されている山田 英二さんのお宅を訪問しました。実は、今、いろんな方達と連携しながら琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトに取り組もうとしているからです。水草問題といっても、大きくは2つの問題に分けて考えることができます。ひとつは、琵琶湖南湖の生態系の問題。巨額の県費を使って刈り取っていますが、その刈り取った水草を有効利用できていません。もうひとつは、湖岸に流れ着いた水草が腐敗して悪臭を放つという迷惑問題。この水草についても、同様に有効利用できていません。この2つの問題を、様々な方達(市民や市民団体、企業、自治体)の協働のネットワークを構築していくことで、少しでも有効利用できるようにしようというのが、プロジェクトの目的になります。どのような協働のネットワークにより、どのような事業に取り組むのか、詳しいことは、またfbでいつかご紹介できればと思います。ということで、今日は、山田さんのお話しを。

■山田さんとfacebookでお友達の皆さんはよくご存知だと思いますが、山田さんは、真野浜に漂着した水草を丁寧に手作業で集めて乾燥しておられます。水分を含んだ水草をそのままにしておくと、腐敗が始まり、異臭を放つようになるからです。この真野浜で民宿を経営されているから、ということもあるのでしょうが、それよりもこの浜を綺麗にしたい、素敵な浜にしたいという個人的な思いから、流れ着いた水草を集めて乾燥されているのです。最初は手作業でされていたようですが、水分を含んだ水草はとても重く重労働になります。そこで、「身近な材料や道具」を使って、「フォーク2号」という道具を発明されました。これは、一輪の手押し車を二輪に改良して、その先に、農作業用のフォークを取り付けたものです。足の力を使って重たい水草を簡単に持ち上げることができます。テコの原理ですね。最初は、もっと重量級の「フォーク1号」だったらしいのですが、もっと軽くて使いやすいものをということで、さらに工夫されて現在の「2号」に落ち着いたようです。山田さんは、これ以外にも、いろいろ工夫をされています。乾燥した水草や湖岸の樹々の落ち葉を集めてビニール袋に入れる際には、最初にプラスチック板をビニール袋の中に入れて、筒のようにすれば、簡単に水草や落ち葉を入れることができるそうです。すごいな。「フォーク2号」と同様に、これも「身近な材料や道具」でできます。

■山田さんは、こうやって一人でコツコツと浜を美しくする作業をされてきました。そのため、最近は、この浜を散歩される方が多くなったそうです。真野浜は、琵琶湖大橋の少し北側にあります。比良山系や琵琶湖の北湖がよく見えます。とても景色の良いところです。しかし、いくら景色が良くても、悪臭がしていては人は寄り付きませんものね。

■いろいろ気がつかれたこともあるようです。以前と比較して、釣り針とか、釣り関連の捨てられたものが随分少なくなったというのです。釣り客のマナーが向上したのでしょうか。それから、コンビニの袋のようなプラスチックも少なくなっているというのです。もちろん、真野浜に限ったことですから、琵琶湖全体ではどうなのかと聞かれれば、それはよくわかりません。でも、真野浜に限って言えば、アメニティは随分改善しているとのことでした。

■ただ、山田さんの個人的な努力だけではなんともならないことがあります。それは、集めて乾燥させた水草の消費者がいないということです。現在、仕方がないので袋に入れてゴミとして焼却処分してもらっているようです。水草は、乾燥させると土壌改良剤として使えて、作物がよく育つのですが…。もったいないことです。もし、地域社会の中に、この山田さんのされている作業を手伝う人がいて、また乾燥した水草を運んでくれる人がいて、さらにはそれを分配してくださる人がいて、家庭菜園、ガーデニング、学校・幼稚園・保育所の花壇、福祉施設、公園等、様々なところで土壌改良剤として消費する人たちがいれば、焼却処分にしなくて良いからです。

■しかし、地域の人びとのつながりと協働の仕組みがなければ、水草を乾燥させてもそれは焼却処分にするしかないのです。山田さんは、そのことを大変残念がっておられました。もし、真野の地域社会で、真野浜に打ち上げられた水草を有効利用することができたら。ちょっとした人びとの努力と、そのような仕組み自体を面白がることで、協働の仕組みが動き始めたら、素敵だなと思います。そのようなことを山田さんと語り合いました。この真野浜を中心とした「真野浜モデル」ができたらいいなあと思います。今日は山田さんと、こんなお話しをさせていただきながら、2人ともワクワクしてきました。うまくいったらいいな〜。

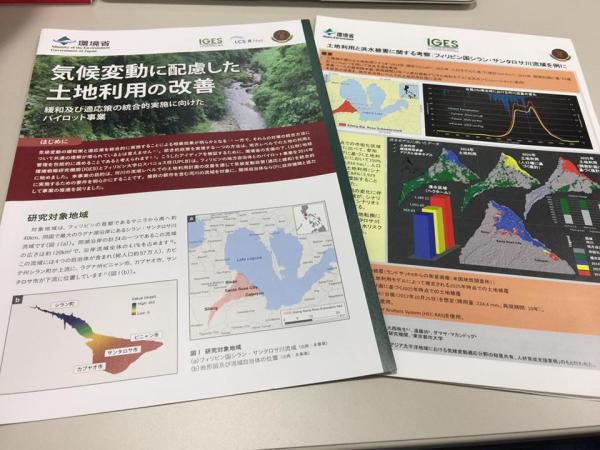

第7回栄養循環セミナー「土地利用の改善を通じた防災・減災 フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」

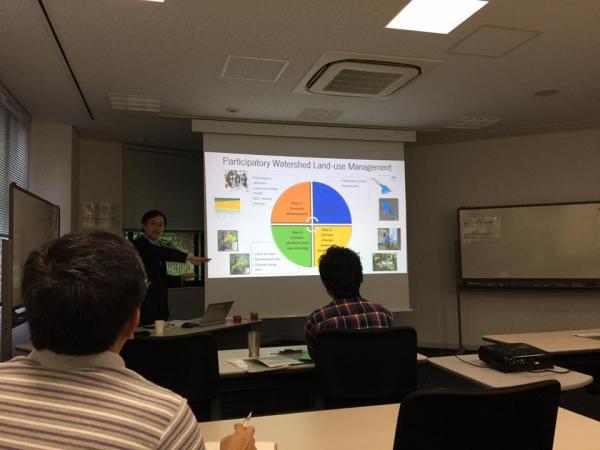

■今日は、14時から16時まで総合地球環境学研究で第7回栄養循環セミナーが開催されました。栄養循環セミナーとは、私たちの地球研のプロジエェクトが主催しているセミナーです。今日の講師は、地球環境戦略研究機関(IGES)でプロジェクトマネージャーをされている遠藤功さんでした。遠藤さんの講演のタイトルは、「土地利用の改善を通じた防災・減災:フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」。ご講演の要旨は、以下の通りです。

本講演は、地球環境戦略研究機関がフィリピンのシラン・サンタロサ流域で実施しているパイロット事業の概要と今後の事業展開の紹介を通じ、同地域で、ガバナンスに関わる研究を行っている総合地球環境学研究所との連携・協力の可能性を協議する際の基礎情報の提供を目的とする。

近年、東南アジアでは、洪水や地滑り等の深刻な気象関連災害が多数発生している。この主な原因の1つは工業化や都市化に伴う大規模な土地転換であり、将来の開発や気候変動による問題の深刻化が懸念されている。気象災害の防止や軽減には、開発及び気候変動に配慮した包括的な土地利用管理が有用と考えられる。

こうしたアイディアを検証すべく、地球環境戦略研究機関(IGES)は、フィリピンのシラン・サンタロサ流域を対象に、フィリピン大学ロスバニョス校(UPLB)と現地地方自治体と協力してパイロット事業を2014年から実施している。

具体的には、(1)シナリオ分析、(2)リスク評価、(3)対策立案、(4)開発・土地利用計画改善の4つのステップから構成される「流域単位での参加型土地利用管理」手法の開発及びその試験的な適用を行った。シナリオ分析とリスク評価(ステップ1&2)の結果、2025年までに、流域全体の約90%の土地が宅地または商業用地に転換され、10年に一度の台風を仮定した場合、1,180ヘクタールの土地が浸水し、約23万人の住民が影響を受けることが明らかになった。この評価結果を踏まえて、各自治体において対策案が策定され(ステップ3)、既存の土地利用計画の改定と気候変動計画の策定が行われた(ステップ4)。現在、研究対象地域を3ヶ所に拡大し(シラン・サンタロサ流域を含む)、手法の有効性・汎用性に関する検証ならびに手法の改善を行っている。

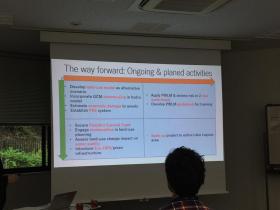

また、シラン・サンタロサ流域において、既存の植生が有する防災・減災機能の社会経済的価値の評価を実施するとともに、地域住民の参画を促す方策の検討を行っている。今後は、こうした研究から得られる追加的な知見を元に、自然環境が有する機能を活用する「グリーン・インフラストラクチャー」と、本研究で提唱する「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」に係る方法論を確立したい。

■講演の後、遠藤さんは、ご自分たちの研究の課題について、シナリオ分析とリスク評価によるトップダウンなアプローチの研究であることから、私たちの地球研のプロジエェクトのようにボトムアップな視点も導入することが必要であることを率直に認めておられました。私からは、こういった質問をさせていただきました。それは土地利用の背景にある歴史の問題です。このシラン・サンタロサ流域のみならず、フィリピンの土地所有の背景には、大土地所有制の問題があります。少数の地主が広大な土地を所有してきた歴史があります。そのため、農民は耕作権は持っているものの土地の結びつきがとても弱く、地主が大きな開発のために土地を売却しやすくなっています。シラン・サンタロサ流域の上流では、農民が裁判を通して自分たちの権利を守る闘いを展開してきたと聞いています。しかし、流域の中流域にあたる丘陵地帯はそうではありませんでした。そのような歴史的な背景をも視野に入れなければ、多くのすてーくほるだーと共に流域管理を進めていくことは困難になります。現在のところ、遠藤さんたちの研究プロジェクトでは、今後の課題になるようです。ボトムアップなアプローチ、歴史的な視点を導入するために、フィールドワークのできる社会科学系の研究者がプロジェクトの研究員として参加することになったとのことでした。「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」、私たちのプロジェクトとも大いに関係しています。今後の連携を期待したいと思います。

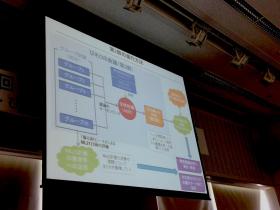

地球研・地域連携セミナー

■ここのところ、総合地球環境学研究所のプロジェクト関連の仕事が多くなっています。昨日も、総合地球環境学研究所のプロジェクトの関係で甲賀市役所に向かいました。来年2月24日に開催する「地球研・地域連携セミナー」の打合せです。地球研側からは、プロジェクトリーダーとサイエンスコミュニケーターの職員の方が、市役所と滋賀県庁からも農村振興の部署の職員の皆さんが出席されました。

■「人口減少社会」・「超高齢社会」を突き進む日本。なかでも、中山間地域の問題はますます深刻になってきています。いわゆる限界集落にならずに集落をどう維持していくのか。担い手不足になっている中で、どうやって集落の農地や山林をどう守っていくのか。そして、そのような問題は中山間地域の生物多様性の問題とも結びついています。人が身近な自然環境に関わることの中で、生き物の賑わい、そして生物多様性が維持されているからです。

■私たちのプロジェクトでは、この中山間地域における問題群を、「集落のしあわせ」と「生き物のにぎわい」をどう両立させていくのかという点から捉えるとともに、解決への糸口を見つけようとしています。甲賀市内には、「生き物のにぎわい」を地域の特産品ともつないで、コミュニティビジネスとして展開している集落があります。これまでも、このブログでたびたび紹介してきた小佐治です。来年の地域連携セミナーは、「講演+パネルディスカッション+サイドイベント」の形式で開催しますが、小佐治のみなさんにもバネリストとしてご参加いただく予定です。

■来年のことですが、準備を急がねばなりません。こういうイベントがきっかけとなり、志しを持った方たちのネットワークが少しずつ流域全体に広がっていけば良いな〜と考えています。私の夢です。

淡水真珠「びわパール」の玉出し作業

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトとの関連で、草津市の志那町にある内湖、平湖・柳平湖に行ってきました。この平湖・柳平湖では、かつて盛んな淡水真珠の養殖が行われていました。しかし、淡水真珠の養殖は、環境や水質の悪化とともに産業としては衰退していくことになりました。そのような状況の中で、地元の志那町の「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」では、草津市と連携しながら琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の復活に取り組んでき他のです。この日は、淡水真珠「ビワパール」の玉出し作業の日でした。柳平湖の中に設置された養殖棚からイケチョウガイの入った籠を引き上げ、イケチョウガイの中で育まれた真珠玉を取り出すのです。

■トップの写真は、この日の玉出し作業でイケチョウガイから取り出した淡水真珠です。淡水真珠は、海の真珠とは異なり、核を入れません。真珠全体が魅力的な光を放つ真珠層でできています。そのため、ひとつひとつの真珠が個性的な表情を見せてくれます。形も実に様々。色も、深みのあるピンク色からベージュ色に近いピンク色まで様々です。これが、琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の魅力なのです。2枚目の写真は、「ビワパール」を孕んだイケチョウガイの籠を引き上げているところです。遠くに見えるのは、琵琶湖の向こうにある比叡の山々です。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■以前のイケチョウガイは、もっと大きな形をしていたそうです。地元の関係者の方のお話しでは、1992年頃から琵琶湖の淡水真珠養殖場に中国産のヒレイケチョウガイが導入されるようになり、在来種であるイケチョウガイとヒレイケチョウガイと交雑するようになったため、形が小さく変化してきていると言います。以前の大きなイケチョウガイでは、片側に20個ほどの真珠が並ぶこともあったそうです。

■この玉出しの作業を行ったのは、平湖の辺りにある建物でした。昔、真珠養殖の作業小屋として使っていたそうです。その作業小屋の中に、「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」と私たちが超学際的に取り組んでいる研究プロジェクトの内容をポスターにして張り出しました。小さくてよくわからないと思いますが、このプロジェクトでは、在来魚がかつてのようにこの内湖で復活すること、そして湖辺の暮らしと内湖とのつながりの再生を目指しています。

目次案の作成

■今日は総合地球環境学研究所の仕事です。地球研のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の成果を書籍にまとめて出版するために、プロジェクトのコアメンバーの1人である京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと、企画と目次を検討しました。場所は、谷内さんの研究室です。京都大学生態学研究センターは、最寄りの駅が龍谷大学瀬田キャンバスと同じJR瀬田駅になります。ということで、「ご近所さん」になりますね。ということで、とても綺麗に整頓されている谷内さんの研究室の窓からは、湖南アルプスがよく見えます。

■さて、仕事の方ですが、基本のアイデアはすでにおよそ出来ていたので、それをワープロに打ち込み、2人のディスカッションを元にプラッシュアップしました。意外と早めに出来上がりました。まあ、日本語の本はこれでよいとして、次は英語の本ということになります。限られた厚みで、どこまでプロジェクトの成果のエッセンスを詰め込むことができるのかなと、少々、暗中模索のところがあります。出版にあたって、プロジェクトの側の戦略をもう少し練らないといけないなと思っています。出版社側の意向も確認しなくてはなりません。

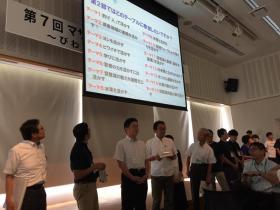

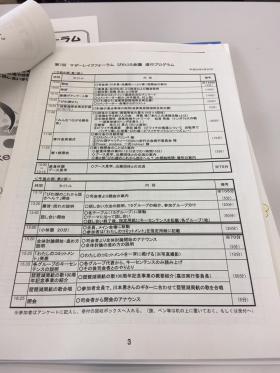

「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■午前中の第1部は「みんながつながる報告会」でした。最初の報告は、「淡海を守る釣り人の会」の皆さんから「釣り人による清掃活動」の報告でした。この団体の皆さんは、プラックバス釣りの愛好家の皆さんによって組織されています。ブラックバスは、外来生物、滋賀県では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づいて、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」になっており、駆除の対象にもなっています。一見、琵琶湖の環境保全とは正反対の立場のように見えないわけではありませんが、釣り人自らが琵琶湖の清掃活動に取り組む活動をされていることから、今年2月に開催された「淡海の川づくりフォーラム」では「マザーレイク賞」を受賞されました。「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合う」ことを話しあう場でもあります。そのような「びわコミ会議」にふさわしい報告だったように思います。「釣り人による清掃活動」の他にも、湖東地域の企業にお勤めの皆さん「生物多様性 湖東地域ネットワーク」による「『トンボ79大作戦』~湖東地域のトンボを救え!~」の報告、ヨシ業者さんである「葭留」さんによる「ヨシと造形」に関する報告、自転車でびわ湖を1周する「ビワイチ」を推進する滋賀県庁「ビワイチ推進室」による報告が行われました。また、1つ前の投稿にも書きましたが、今年も参加する「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の実行委員会、「びわカンゴルフコンペ」「Flower produce ichica」の関係者のも皆さんから寄付が行われました。

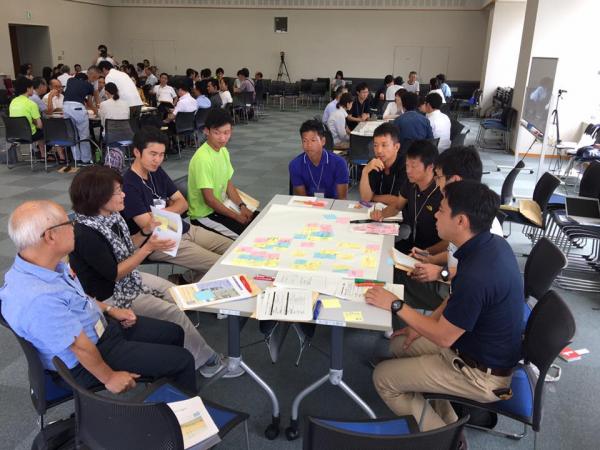

■午後からの第2部「びわ湖のこれから、話さへん?」では、以下のようなテーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。各グループでのディスカションは「キーセンテンス」としてまとめられ、参加者全員の前で発表をされることになります。そうやって、グループディスカッションの内容を簡単に紹介することで、参加者全員で情報を共有し、緩やかに繋がっていくのです。私が参加したグループのテーマは、「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」です。

1.釣り「人」で活かす! ~びわ湖への恩返し、感謝の気持ちを込めて。~

2.湖東地域の連携を活かす! ~湖東地域のトンボを守るため、市民、団体、企業ができることは?~

3.ヨシを活かす! ~ヨシの保全と活用を考える~

4.ビワイチで活かす! ~ビワイチの推進について~

5.学びに活かす! ~びわ湖で学ぶ・びわ湖を学ぶ~

6.若者の力を活かす! ~若者が滋賀の魅力を発信していくには?~

7.びわ湖の魅力を国際化に活かす! ~海外にびわ湖の魅力を伝えるには?~

8.水草を活かす!~どうする?びわ湖の水草問題!~

9.水害と生きる!~どうやって水害から命や財産を守る?~

10.地域フォーラムとの繋がりを活かす!~地域フォーラムの現状と今後に向けて~

11.びわ湖と農業を活かす! ~びわ湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界農業遺産に!~

12.外来種と生きる!~びわ湖における外来種問題、どうする?~

13.せっけん運動を活かす!~せっけん運動40年「未来のセンタク」循環するくらしへ~

14.水源の森を活かす!~びわ湖水源の森を守り活かす自伐型林業~

15.琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ「なぞり周航」と「びわ湖音楽祭」

■これは、個人的な考えですが、ヨシ群落を保全していくためには、単にヨシ群落を造成して面積を増やしていくだけではあまり意味がないと思っています。保全に必要なヨシ刈り等の作業に取り組んでいる地域の皆さんが、横に「つながる」必要があると思っています。ヨシ刈り等の作業は、地域コミュニティ、そしてヨシ業者さんが、それぞれ個別に取り組んでおられます。特に地域コミュニティのみなさんにとって、冬季のヨシ刈りは辛い作業になるようです。肉体的な辛さだけでなく、そのような作業を毎年継続していくことが気持ちの上でも辛くなってきているとお聞きしています。私は、このような個別にやっておられるヨシ群落保全の活動が、もっと横にゆるやかにつながっていく必要があるのではと思っています。現在、滋賀県庁の方で確認のための調査していただいていますが、琵琶湖の周囲では、様々なコミュニティや団体がヨシ群落の保全に関わっておられます。それらのコミュニティや団体が横に「つながる」ことで、相互に励まし合い、ヨシ群落に関する「有益な情報」を交換することが可能になるのではと思っています。さらに、ヨシ群落を保全する作業の「社会的意味」を確認することになるのではと思っています。この「つながる」に加えて、そのようなネットワークの活動を、多くの皆さんに「しらせる」ことも必要です。ヨシ刈りのボランティア等に来ていただくために「しらせる」ということもありますが、ヨシ群落を保全するために地道に頑張っている方たちがいるということを多くの人びとに知っていただくことが、まずは大切なことなのかなと考えています。そして、そのような知ることの次には、経済的にも精神的にもヨシ群落保全の活動を「ささえる」ことが求められることになるでしょう。ヨシ群落保全のためには、そして刈り取られたヨシが活かされ活用されていくためには、「つながる」「知らせる」「ささえる」、この3つがうまくつながっていく必要があります。そのための制度や社会的な仕掛けが必要になります。保全活動を通したヨシ群落と人びとの関係、ヨシ群落を媒介とした人と人の関係、その両者がうまくつながり両者の関係が生み出す力に注目する必要があるのです。

■話しが、グループディスカッションからそれてしまいました。「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」のグループには、ヨシ業者「葭留」の社員、滋賀県庁職員、野洲市役所職員、学生、ヨシを活用した製品をつくっているコクヨ工業の社員、環境団体のボランティアの皆さんが集まりました。まず、話題になったのが、琵琶湖のヨシを活用しようにも、身近なところに売っていない、どこに求めればよいのか…ということでした。ホームセンターに行けば、日よけのためのヨシズが売られていますが、あのヨシは多くのばあい中国産です。ガーデニングや家庭菜園に、日曜大工や子どもさんたちの工作に、日常生活の中でヨシを素材として活用したいけれど、ホームセンターには売っていないという意見が出ました。例えば…ということなんですが、ヨシと、今、琵琶湖の南湖で問題になっている水草を原料にした堆肥、それらに加えてプランターや苗や種を「琵琶湖セット」にして売ってくれたらなあと思うのですが…。ヨシ刈りをしたヨシをコクヨ工業さんでは、パルプにヨシを混ぜて紙製品を生産されており、私も購入して使っていますが、ヨシそのものについては手に入れることが大変難しいのです。

■「葭留」さんは屋根の資材としてヨシを使われているわけですが、大変面白いイベントを毎年開催されています。「西の湖 ヨシ灯り展」です。「葭留」さんは、10年前から「西の湖ヨシ灯り展」というイベントを開催されています。こちらをご覧いただきたいのですが、大変幻想的な風景が生まれます。「葭留」さんでは、ヨシの利用・活用を目的に、新しい使い方を提案・活用していきたいとの思いから、このようなイベントを開催されています。「葭留」の社員の方からは、ヨシを屋根の資材だけでなく、現代風のお洒落な建築資材としても活用の模索が始まっていることをお聞きしました。灯だけでなく、いろんなデコレーションにも使えそうです。もっと「ヨシってかっこいいな、お洒落だな」と思えるような活用の仕方をみつけて、それを情報発信していかないとね…という話しになりました。

■ディスカッションでは、ヨシの「活用」というテーマから、ヨシを素材として活用することに話しが集中しましたが、もっと別の「活用」の仕方があるよと意見を出された方がおられました。野洲市役所の職員の方です。ヨシ群落をもっと遊びの楽しみの場として「活用」していこうというご意見です。「子どもたちが、カヌーやカヤックに乗った時、一番喜ぶのは、琵琶湖よりも実は内湖やヨシ群落の中なんですよ」。なるほど。何か、探検するような気分になるのでしょうね。「カヌーやカヤックに乗ってヨシ原の中に突き進み、陸に乗り上げるって楽しいんですよ」。おお、いいですね〜。私はもカヌーやカヤックに関心があるので、そのような遊びをぜひやってみたいものです。子どもでなくても、大人でも、ヨシ群落の中で遊ぶと面白いと思います。ヨシ群落の中でキャンプをしたりできるといいなあと思います。ヨシ群落といえば、私にとっては「琵琶湖の原風景のひとつ」であるわけですが、それでは「外」から眺めているだけなんですね。もっと、「中」からヨシ群落を楽しむことが、ヨシを身近な存在にしていくためには必要ですね。ヨシ刈り作業にボランティアとして参加された方は、「ヨシを刈り取った場所にいると、周りのヨシに風が遮られて、上からはお日様が照ってきて、冬なのにとてもポカポカして気持ちがいいんですよ」と楽しそうに語っておられました。ヨシ群落の持っている楽しさを、もっと知りたいものですね。

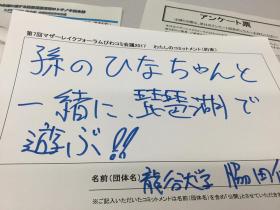

■「びわコミ会議」の第2部では、グループディスカッションの内容を、簡単なキーセンテンスにまとめて、全員で共有することになっています。私たちのグループのキーセンテンスは、「もっと身近に! もっとオシャレに! もっと楽しく!」になりました。各グループごとのキーセンテンスが発表された後は、参加者個々人が今年の琵琶湖へのコミットメント(約束)を書くことになっています。これらのコミットメントは記録され、来年の「びわコミ会議」で、このコミットメントがどれだけ達成できたのか、各自で振り返ることになっています。例年、このコミットメントでは、「流域再生の研究に励む」だとか、いろいろ仕事がらみのことを書いてきましたが、今年のコミットメントはちょっと違います。孫と琵琶湖で遊ぶことを、コミットメントにしました。プライベートなところでのコミットメントになりますが、世代を超えて琵琶湖の素晴らしさを伝えていくって、とても大切なことだと思うんですよね。

■グループディスカッションのテーマのひとつは、「琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ『なぞり周航』と『びわ湖音楽祭』」でした。「琵琶湖周航の歌」が誕生してから今年で100年になります。ということで、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんがそのグループのまとめ役でした。嘉田さんからは、今年の100周年事業の内容が紹介されました。そして最後は、司会をされた川本勇さんのギター伴奏で、最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を合唱することになりました。滋賀県内で人が集まると、よくこの「琵琶湖周航の歌」を歌います。滋賀県民の愛唱歌ですね。みなさん、喜ばれておられました。来年も、この「びわコミ会議」の最後は、「琵琶湖周航の歌」で締めてもらいたいなあと思います。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■中井さんは、琵琶湖博物館の開設準備室時代から琵琶湖博物館の開館の時期、そして私が岩手県立大学に異動するまでの間、同僚でした。奥琵琶湖の水中に潜って、水中にいるブラックバスを観察し記録を取る調査を見学させてもらったこともあります。それから20年経ち、中井さん、いやいや当時の呼び方で言わせていただければ中井くんなんですが、中井くんは今や外来生物の第一人者です。本務の博物館の学芸員よりも、兼務の自然保護課での外来生物問題の方が多忙なように見えます。淺野くんは、今年の7月に、総合地球環境学研究所のポスドクの研究員から、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの研究員に異動されました。センターの生物多様性のポストに採用されたそうです。淺野くんの就職祝いを、改めて「利やん」でやらないといけませんね。この日は、うまい具合に焼酎のボトルが空になり、新しいものをキープすることになりました。下の写真がボトルにぶら下げられることになります。2004年から始まって、110本目。今回は、中井くんと淺野くんと一緒です。良い記念になりました。写真は「利やん」のマスターが送ってくださったものです。いつものことながら、マスターの光山くん、ありがとうございました。

在来魚の復活

■20日(木)のことになりますが、「総合地球環境学研究所」の研究員の方たち2人と一緒に、平湖・柳平湖のある草津市志那町を訪問しました。今回は諸々の相談事と、簡単なヒアリングをさせていただきました。

■写真についても、少し説明。志那のまちづくりに取り組むみなさんは、内湖の水質の改善、在来魚の復活を目指しておられます。そのようなわけで、内湖と琵琶湖が通じる水路の水門に、昨年、魚道が設置されました。地球研のプロジェクトでは、その魚道を使って在来魚がどれだけ遡上してくるのかを確認するために、魚道の脇にビデオを取り付けて動画を撮影して、フナの遡上を確認しました。今回はその動画を持参して、地元の皆さんに確認していただきました。また、地元の皆さんが撮影された、内湖でフナが産卵の様子を動画で拝見しました。

韓国からの視察(その2)

■写真だけアップして、本文をアップすることができませんでした。申し訳ありません。ずいぶん時間が経過してしまったこともあり、ごく簡単に記録だけ残します。どうか、ご容赦ください。

■韓国からの視察団の皆さんは、7日(金)の午前中には、滋賀県農政水産部の「食のブランド推進課」と「農村振興課」の職員の皆さんから、「環境こだわり農業」や「魚のゆりかご水田」について説明を受けました。この日も、活発な質疑応答が行われました。午後からは、野洲市の須原を訪問しました。こちらの須原では、農家の皆さんが[http://seseraginosato.net]「せせらぎの郷」[/url]という団体を組織し、「魚のゆりかご水田」プロジェクトに熱心に取り組まれていることで有名です。代表の堀彰男さんから、水田にニゴロブナが遡上できるように魚道を設置できるようになっている水路で「魚のゆりかご水田」の仕組みについて説明を受けた後、集落内の公民館に移動して「せせらぎの郷」の活動全般についてご説明していただきました。須原の「魚のゆりかご水田」について説明を受けた後は、大津の街中に移動。大津駅前にいつもの居酒屋「利やん」で懇親会を持ちました。お店のマスターが、韓国の皆さんのために腕をふるいました。皆さん、大満足。龍谷大学の学生たちがプロデュースした純米吟醸「北船路」(平井商店)、野洲市須原の魚のゆりかご水田米で醸造した「月夜のゆりかご」(喜多酒造)、滋賀の酒を美味しくいただきました。

■最終日の8日(金)の午前中は、甲賀市甲賀町にある小佐治を訪問しました。小佐治で取組まれている「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動についてお話しを伺いました。小佐治は、私も参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトが環境保全部会の農家の皆さんと一緒に調査研究を進めている丘陵地にある谷津田の農村です。生きものが生息できるように工夫した水田内水路を見学した後、「甲賀もちふるさと館」でさらに詳しい説明をしていただきました。面白かったのは、小佐治の皆さんが、視察団に参加されている地域住民=農家の方たちに、いろいろ質問を始めたことです。視察というと一方的に情報を提供するだけになりがちですが、今回は双方向的なやりとりになりました。環境保全と農業の両立にチャレンジする国境を超えた農家のつながりが、もっと生まれたら良いななどと思いました。今回、小佐治では、「新3K」という言葉も教えていただきました。これからの農業は「稼げる・感動・カッコいい」だというのです。素敵ですね。

■5日から8日まで、視察のコーディネートとサポートをさせていただきましたが、無事に終えることができました。視察団の皆さんには、大変満足していただけたようです。韓国で取り組まれている「農村ノンポイント汚染源管理のためのガバナンス構築」を進捗させるために、今回の視察で得られた知見を活かしていただきたいと思います。また、今度は、私の方から韓国を訪問させていただければと思います。

■最後の2枚の写真は、視察団のお1人に撮っていただいたものです。自分の写真なのですが、すごくかっこよく撮っていただきました。ありがたいですね。ということで、厚かましいですが、記念にアップさせてください。

【追記】2017年7月19日

■今回の視察を企画された建国大学の金才賢先生が、文在寅大統領のもとで新しく発足した政府の山林庁(日本の林野庁)の長官に就任されました。以下は、facebookに投稿された金先生のメッセージです。簡単に翻訳しておきます。

많은분들의 성원에 힘입어 문재인 정부 산림청장에 임명되었습니다. 오늘 하루 너무 많은 축하와 격려를 받았습니다.

진심으로 감사드립니다.

한편으로 막중한 책임감을 느끼고 있습니다.

숲과 산촌에서 우리 국민들의 삶의질을 높이고 많은 일자리를 만들어 지속가능한 지역사회를 만들어 가고자 합니다.

앞으로 혼자가 아닌 여러분들과 함께 상의하면서 하나하나씩 풀어 나가고자 합니다. 지속적인 관심과 애정 부탁드립니다.

축하와 격려에 다시 한번 감사드립니다.

김재현 드림

多くの皆様の声援に力づけられて、文在寅政府の山林庁長に任命されました。 今日は、一日中、大変たくさんのお祝いと激励をいただきました。 心より感謝を申し上げます。一方で重大な責任感も感じています。森林と山村で、私たちの国民の人生の質を高めて、多くの雇用の場を生み出し、持続可能な地域社会を作り出そうと思っています。今後、多くの皆さんと共に相談しながら、ひとつずつ解決していこうと思っています。 今後とも皆様からの変わらぬ関心と愛情いただけますようお願い申し上げます。お祝いと激励に、もう一度感謝申し上げます。

金才賢 拝

韓国からの視察(その1)

■7月5日(水)、滋賀県の環境政策や農業政策、地域での環境保全に関する活動を視察するために、韓国から視察団の皆さんが来日されました。私は、韓国のソウルにある建国大学の金才賢教授からの依頼により、今回の視察をコーディネートさせていただくことになりました。金先生は、2017年から3年間「韓国環境公団」の委託研究として「農村ノンポイント汚染源管理のためのガバナンス構築に関する研究(総括研究課 題:農村地域のノンポイント汚染源管理の最適管理技法の適用および拡散のためのモデル事 業)」にチームで取り組まれます。今回の視察は、研究の一環として実施されたのです。来日されたのは、日本の環境省にあたる環境部の水生態保全課、国立環境科学院水環境研究部流域総量研究課、原州地方環境庁水質総量管理課、韓国環境公団水生態支援政策チームといった環境行政や実行機関の職員の皆さん、地域住民の代表である農家の皆さん、そして建国大学に所属されている若手の研究者の皆さんです。私は韓国語ができないので、日本に長期にわたり在住されている韓国人の方が通訳を引き受けてくださいました。

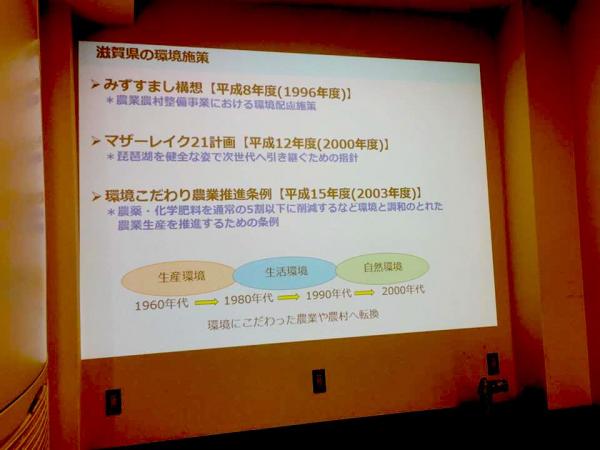

■7月6日(木)の午前中は、今日の午前中は、滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問し、環境政策課の職員の方(首席参事)から、「滋賀県行政の歴史および現状 琵琶湖環境行政について」ご説明いただきました。以下はメモです。視察団の皆さんの直接的な関心は、農業排水等のノンポイント汚濁源にあります。滋賀県の環境政策は、その様なノンポイント汚濁源のみに限定したものではなく、もっと広がりをもった政策へと展開していっていますが、視察団からは活発な質疑が行われました。職員の方にも、韓国側の熱心さを感じ取っていただけた様です。

・琵琶湖が持つ様々な価値(固有種など豊かな自然環境としての価値、水源として価値、水産業の場としての価値、観光資源としての価値、学術研究の場としての価値、ラムサール条約湿地としての価値)

・琵琶湖に関する政策の変遷。治水対策・利水対策(水政問題)から公害・環境問題へ。転換点としての赤潮発生。有リン合成洗剤の禁止。自然湖岸の現象。

・流入汚濁負荷の増加による水質汚濁から在来魚介類の減少など生態系の歪み(琵琶湖の「健全性」の問題)

・第4次滋賀県環境総合計画、マザーレイク21計画、琵琶湖保全再生施策に関する計画の重点事項(共感・共存・共有→琵琶湖を「活かす」取組→琵琶湖を「支える」取組、→琵琶湖を守る取組、琵琶湖を「守る」ことと「活かす」ことの好循環をさらに推進)

・産官学民連携

■午後からは、視察団のご希望で、高島市にある針江集落を訪問しました。現地では、「生水の郷委員会」の会長をされている三宅進さんにご案内いただきました。針江は、安曇川が生み出した扇状地の一番端に位置することから、扇状地の地下を通って来た地下水が吹き出します。針江では、この地下水のことを生水と書いて「小豆」と呼んでいます。その自然に吹き出す地下水=生水を生活にうまく取り込んで暮らしていおられるのです。各家の敷地の中には、川端(かばた)と呼ばれる洗い場があります。詳しくは、公式サイトの針江の川端を紹介したページがありますので、そちらをご覧ください。視察団の皆さんは、三宅さんの案内で見学コースに組み込まれたお宅の生水を味わいながら、針江の地下水を利用した伝統的な水利用のシステムを興味深く見学されていました。

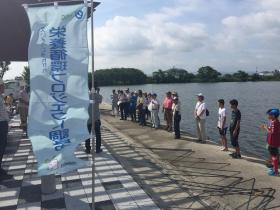

志那町魚釣り大会

■7月2日(日)、草津市志那町にある平湖の「志那町魚釣り大会」に、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーとともに参加しました。私たちプロジエクトのメンバーはこの大会のお手伝いです。これもプロジェクトの研究活動の一環です。釣れるのは、ほとんどが外来魚のブルーギル。内湖の外来魚駆除にもなります。魚釣りの後は、水路での魚つかみを行いました。大きな魚は、内湖で釣ったり、内湖に設置されたエリで捕まえたものです。鮎、エビ、テナガエビも。とはいえ、ブラックバスの稚魚がかなり泳いでいました。

■かつて、圃場整備や河川改修が行われる前、集落の高齢者が子どもだった頃は、水田の水路で、日常的にこのような魚つかみをして遊んでいたといいます。しかし環境が大きく変わり、ライフスタイルも変わり、子どもが日常的に魚に触れることは少なくなりました。身近な水辺環境との「距離」が生まれているのです。このようなイベントは、そのような「距離」を縮めることに一定効果があるのかもしれません。