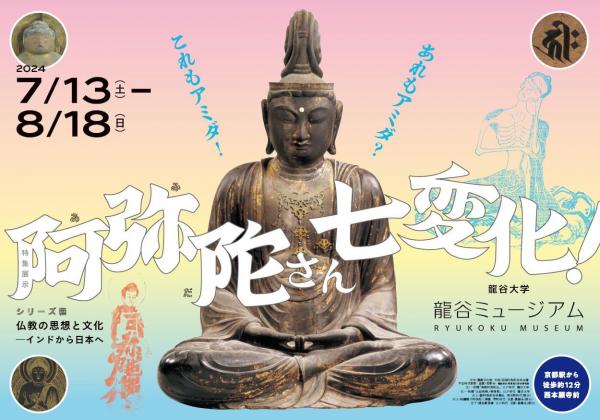

龍谷ミュージアム「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」

▪️龍谷ミュージアムて、シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」が開催されます。阿弥陀仏ではなくて、あえて「阿弥陀さん」としているところに注目しています。この展覧会の概要ですが、龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

阿弥陀如来は西方にある極楽 浄土の教主で、浄土教の広がりとともにアジア各地で信仰されました。日本でも浄土真宗をはじめ様々な宗派で大切にされ、阿弥陀さんの姿をかたどった彫像や絵像、あるいは名号が、お寺やお堂の本尊として安置されてきました。

その一方、阿弥陀さんは多面的な信仰体系や教義のなかで、実にバラエティ豊かに姿を変える仏でもあります。本特集では、滋賀県東近江市・梵釈寺の宝冠阿弥陀如来坐像(重要文化財、平安時代前期)をはじめ、多彩に変身する阿弥陀さんの造形をご紹介します。知ってるようで知らない、まだ出会ったことのない阿弥陀さんをご堪能ください。

▪️「多面的な信仰体系や教義」、「多彩に変身する阿弥陀さんの造形」。大変関心を持っています。それぞれの地域の文化的な背景の中で七変化していくということなのかな。いや、よくわかっていませんけど。七変化するようになった背景についても、きちんと説明してただけるとありがたいなと思いますが、どのようなシリーズ展の展開になっているでしょうね、とっても楽しみです。

ミョウガを収穫しました。

▪️今年も、小さな我が家の庭でミョウガを収穫しました。「お初」です。今年は、花壇の半分と、プランターでミョウガを育てています。まだ、小さいですね。これからの季節、もう少し大きくなってくれるのかな。毎年、結構な量が取れるのでたすかっています。ミョウガ、スーパーで買うと高いですからね。うちのミョウガは、薬味だけでなく、知り合いの方に教えていただきちょっと勉強した中華風の炒め物とか、夏には大活躍してくれます。

▪️今年も、小さな我が家の庭でミョウガを収穫しました。「お初」です。今年は、花壇の半分と、プランターでミョウガを育てています。まだ、小さいですね。これからの季節、もう少し大きくなってくれるのかな。毎年、結構な量が取れるのでたすかっています。ミョウガ、スーパーで買うと高いですからね。うちのミョウガは、薬味だけでなく、知り合いの方に教えていただきちょっと勉強した中華風の炒め物とか、夏には大活躍してくれます。

▪️花壇の残り半分では、キュウリ、ミニトマト、シシトウを育てています。きちんとした知識がないので、来年はもう少し勉強して育てようと思います。ネットとか支柱とかきちんと使えるようになります。昨日は、キュウリを収穫しました。キュウリなんですが、「これは小さなウリやろ」という感じに育ってしまいました。4本収穫して、「きゅうりのQちゃん」風にしました。

▪️今は小さな家庭菜園ですが、そのうちに、理事長しているNPOの関係で、もっと広い農地で、農家の指導を受けながら野菜(JAS認定有機野菜)を作ることができるようになるかもしれません。まだ、わかりませんけど。退職後は、半農半(NPO+社会学)になったらいいな。美味しい大根とか育てられますかね。大津駅前の居酒屋「利やん」に買ってもらえるレベルになったらなあ…と、ミョウガを収穫して1人勝手に「妄想」しています。

仁徳天皇陵

▪️昨日は堺市に出かけました。ひとつ前の投稿にも書きましたが、大阪からは阪堺電車に乗りました。堺市の宿院に到着したら、「仁徳天皇陵を拝見せねば」ということで、市役所まで歩いて、その最上階の展望室から拝見してきました。その大きさに驚きますね。堺市の観光地のひとつになっているようです。

▪️子どもの頃、親戚に連れて行ってもらい参拝した記憶があります。おそらく、1970年の大阪万博の時かな。だとすれば、54年前のことになりますね。その時は、拝所に行ったと思うので、前方後円墳の「前方」の方から眺めました。ただ、子どもだった私には、「森があって、堀があって…というだけ。つまらないな」と思ったように記憶しています。さすがに、今は老人になっていますので、そんなふうには思いませんが。昨日は高いところから拝見したわけですが、それでも前方後円墳の形はわかりませんでした。

▪️展望室にはガイドさんがおられて、いろいろ説明してくださいました。森のようになっていますが、以前は古墳を笹が覆っていたのだそうです。明治時代、その笹を伐採し、植樹した結果、このような鬱蒼とした森になっているようです。世界一大きなお墓の北側を南海高野線が走っています。前方後円墳の「後円」のほうにちょっと沿うように。そのことを今回初めて知りました。

▪️市役所の壁にこんなポスターが貼られていました。「古墳群をこよなく愛しているハニワ部長・CHO(Chief Haniwa Officer)」さんです。この仁徳天皇陵も含めて、「百舌鳥・古市古墳群」は世界遺産に登録されています。堺市も、古墳観光にも力を入れておられるのでしょう。古墳を模ったお菓子も売られているようです。

「孫に格好良く死ぬ姿を見せよう」

▪️在宅終末医療に強い関心を持っています。この動画は、癌患者専門の在宅緩和ケアに取り組まれている医師のXへのポストです。こういう最期を迎えられるって、すごく大切なことだと思います。

「孫に格好良く死ぬ姿を見せよう」それを目標にして生きていた。

亡くなるその晩、孫たちに「頂きます!」と号令し、みんなで写真を撮ったその深夜に亡くなった。翌朝、萬田が看取りに伺った時、妻が前夜の様子を誇らしげに報告してくれた。

「おとうさん、本当に格好良く逝ったのよ!」 pic.twitter.com/i2TYsyHm5T— 萬田緑平 (@ryokuhei) June 26, 2024

映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会

▪️映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会。原一男監督が20年かけて完成させた壮大なドキュメンタリーです。3部で構成されています。上映時間は全部で6時間12分。8月4日の旧大津公会堂で開催される上映会に申し込みました。こちらから、申し込みができます。

▪️こちらが「水俣曼荼羅」の公式サイトです。以下は、公式サイトの「INTRODUCTION」の文章です。

『ゆきゆきて、神軍』の原一男が20年もの歳月をかけ作り上げた、372分の叙事詩『水俣曼荼羅』がついに、公開される。

原一男が最新作で描いて見せたのは、「あの水俣」だった。「水俣はもう、解決済みだ」そう世間では、思われているかも知れない。でもいまなお和解を拒否して、裁判闘争を継続している人たちがいる―穏やかな湾に臨み、海の幸に恵まれた豊かな漁村だった水俣市は、化学工業会社・チッソの城下町として栄えた。しかしその発展と引きかえに背負った〝死に至る病″はいまなお、この場所に暗い陰を落としている。不自由なからだのまま大人になった胎児性、あるいは小児性の患者さんたち。末梢神経ではなく脳に病因がある、そう証明しようとする大学病院の医師。病をめぐって様々な感情が交錯する。国と県を相手取っての患者への補償を求める裁判は、いまなお係争中だ。そして、終わりの見えない裁判闘争と並行して、何人もの患者さんが亡くなっていく。

しかし同時に、患者さんとその家族が暮らす水俣は、喜び・笑いに溢れた世界でもある。豊かな海の恵みをもたらす水俣湾を中心に、幾重もの人生・物語がスクリーンの上を流れていく。そんな水俣の日々の営みを原は20年間、じっと記録してきた。

「水俣を忘れてはいけない」という想いで―壮大かつ長大なロマン『水俣曼荼羅』、原一男のあらたな代表作が生まれた。

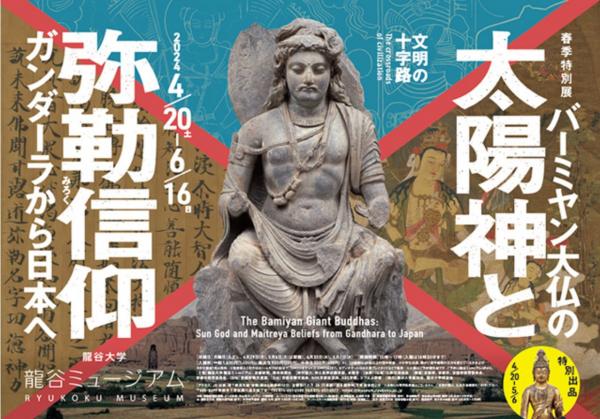

明後日までです「バーミアン弥勒信仰」

「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」

▪️先日も少し投稿しました。龍谷大学瀬田キャンパスの「Green Deck」です。高島市朽木の100年の樹齢の杉を切り倒し、その材を使って「Green Deck」が生まれました。今日の午後、学生さんが少なかったので近くに行ってみました。するとこの「Green Deck」に関連して、このような掲示がされていました。学生の皆さん、「琵琶湖森林づくり県民税」ってなんだろうと関心を持ってくれたらいいんですけどね。

この施設には、琵琶湖森林づくり県民税を充当し、軸材や屋根などに「びわ湖材」を利用しました。

▪️また、次のような掲示も。

Green Deckに利用した木さいに係る炭素貯蔵量(CO2換算)

延べ床面積151.2㎡

びわ湖材利用量22㎥

びわ湖材の炭素貯蔵量(Co2換算)14t-CO2

木材全体利用量32㎥

木材全体炭素全体の炭素所蔵りょう(CO2換算)19t-CO2

▪️屋外ですが、なかなか充実していますね。テーブルの裏側にはコンセントがあり、パソコンの電源として利用できるようになっています。ここで勉強できますね。また、今時の学生さんたちの伝わるのかどうかわかりませんが、「伝言板」のようなものが作られています。学生の皆さんにどのように利用されていくのか、楽しみです。「伝言板」をどう使って良いのかわからないから?!なのか、柱に、「何回生ですか?」「3回生です!」「あなたは何回生?」と書かれた小さな付箋が貼り付けてありました。おもしろいな。秋になり寒さが増してきた時のためでしょうか、風除けのため折り畳み式の窓も用意されています。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの取り組みは、学生さんが山や製材所に行き、キャンパスでその木が使われることまで体験されるとても良い取り組みだと思っています。樹と木がつながっていることを実感できる貴重な経験だと思います。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

ボウズハゼ(2)「日本禿頭鯊」

▪️昨日に引き続き、ボウズハゼの投稿です。台湾では、ボウズハゼを「日本禿頭鯊」と書きます。日本の禿頭のハゼという意味のようです。学名については昨日も書きましたが、魚を釣ることがお好きな方のブログを拝見すると、この名前に関して次のように説明されていました。

台湾では「日本禿頭鯊」と書く。

読んで字のごとく「日本のハゲ頭のハゼ」である。

怒ってはいけない。私も最近すっかりうすくなってきてるから気持ちは分かる。

が、台湾の人たちに日本に対する好意や尊敬はあったとしても悪意があるわけではないのだ。

学名と標準和名がいけんのんである。

Sicyopterus japonicus が学名で、Sicyopterus 属をボウズハゼ属と

japonicus の種名が「日本の」ということになるわけですね。

ほんでもって坊主頭が特徴で、それを中国式に書くと禿頭になったということ。

南方系のハゼだから北日本や日本海側の人にはあまりなじみはないだろうけど

東アジア太平洋岸に広く分布していて、

台湾では全域に渡って通し回遊魚の中でもっとも高密度に分布しているそうだ。

▪️この「日本禿頭鯊」、台湾では大変人気があるようです。トップの動画をご覧いただくとわかりますが、一般の方達が手作りのサデ編を持参して、一生懸命この「日本禿頭鯊」を獲っておられる様子がわかります。おそらく、大変美味しいのだと思います。動画の後半では、この「日本禿頭鯊」を使った料理が紹介されています。私は、台湾語も中国語(北京語)もわからないので、意味はよくわかっていないのですが、美味しさについては画像から伝わってきます。動画をいくつか拝見しましたが、このボウズハゲが河川を遡上しているものもありました。吸盤でしっかり岩に張り付き、岩の壁面を登っていました。また、岩についた付着藻類を口を突き出して食べている様子もわかりました。

ボウズハゼ(1)

▪️台湾の国立台東大学に勤務する友人の游珮芸(ゆう・はいうん)さんの投稿をシェアします。游珮芸さんは、このブログでも紹介した『台湾少年』の著者です。この投稿に埋め込んだのは、Facebookに投稿された游のものです。朝、海岸を散歩されている時に撮った写真のようです。この人たち、頭にライトをつけて、サデ網を使って魚を獲っておられます。游さんによれば、獲っているのはボウズハゼの稚魚とのこと。

▪️この魚、渓流の石に付着する藻類を餌にしているようです。この魚、河川で産卵し、幼生や仔魚は川を下って海で成長し、あるサイズになると再び川を遡上します。両側回遊と呼ぶのだそうです。アユの友釣りをしていると、アユではなくてこの魚が釣れることがあるそうです。アユも川で生まれて海 へと下り、河口域や沖合の表層といった沿岸域で成長を続け、川の水温が温かくなる春に川へと俎上します。これも、両側回遊。今回、初めて知識としてこの言葉を知りました。

▪️ボウズハゼは、ハゼのグループですが、形はヨシノボリに似ています。分類上はどうなんでしょうね。

【ボウズハゼ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ボウズハゼ亜科・ボウズハゼ属・ボウズハゼ。

【ヨシノボリ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・ヨシノボリ属に分類される魚の総称とのこと。

▪️では、日本でよく釣りの対象になるマハゼはどうなんでしょう。

【マハゼ】スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・マハゼ属・マハゼ。

▪️どうなっているんでしょうね。今度、琵琶湖博物館で学芸員の方に尋ねてみたいです。これは専門家に聞いてみないとわかりません。とはいえ、勉強になりました。さて、ボウズハゼ、日本では食用としてはどうなんでしょう。ヨシノボリは食べられているようですが、ボウズハゼを食べている地域あるんでしょうか。調べてみました。あるようですね。たとえば、宮崎県の日南市。

▪️游珮芸さんの投稿のコメント欄で、調理した写真を拝見させていただきました。台湾料理です。台湾では、美味しく召し上がっておられますね。朝から、台湾のボウズハゼ漁の写真を拝見して、ちょっとワクワクした気持ちになりました。