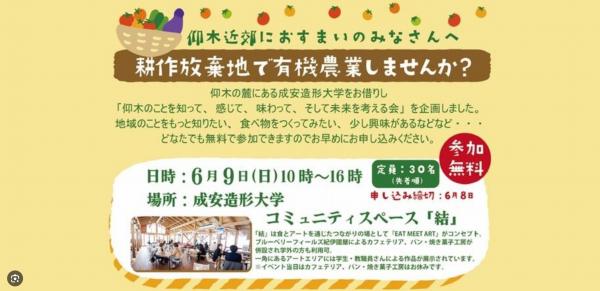

イベント「仰木で有機農業業をしませんか」

▪️「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。仰木は、いつも我が家が野菜を購入している直売所のある地域です。

仰木近郊におすまいのみなさんへ

耕 作 放 棄 地 で 有 機 農 業 し ま せ ん か ?仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。

地域のことをもっと知りたい、食べ物つくってみたい、少し興味があるなどなど・・・

どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

仰木近郊にお住まいでなくても地域課題や農業に関心がある方の参加も歓迎します。日時:2024年6月9日(日)10時~16時

場所:成安造形大学 コミュニティスペース「結」

条件:どなたでも参加できます 先着30名、参加無料

▪️仰木は、大津市の西部、比叡山に連なる山々の麓にある棚田の農村です。仰木には3つの集落がありますが、そのうちの1つの集落、上仰木の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。写真家・今森光彦さんの写真集『里山物語』でもよく知られた地域です。1000年以上の歴史をもつ地域なんですが、全国の農村、特に中山間地域の農村と同じく、後継者不足、農家の高齢化に伴い、耕作をするのに手間のかかる農地から放棄されていきました。耕作放棄地と言います。しかし、この仰木に隣接する地域には、大規模な新興住宅地が広がっています。そのような住宅地には、自宅の家庭菜園に飽き足らず、安心安全の野菜づくりをもう少し広い農地でやってみたい、プロの農家の指導を受けながら野菜作りをしてみたい…という方達が、お住まいになっていると思われます。耕作放棄地が増えて困っている農家と、農業をやってみたいけれど農地もないし、農業のやり方もよくわからない住宅地の皆さん、この両者を繋いでいこうという企画です。しかも、両者は隣接して居住しているわけです。今回は、住宅地の中にある大学、成安造形大学の中に会場をお借りして、イベントを実施いたします。

▪️当日のイベントには、成安造形大学の副学長で附属近江学研究所副所長をされている加藤賢治先生に「仰木の歴史文化と伝説」のタイトルでご講演いただきます。また、オーガニック専門店等の植物発酵エキスや健康補助食品等をOEM(他社ブランドの製品を製造する企業)として製造・販売されている株式会社リスペクトを、仰木を拠点に展開されている伊藤定紀さんにも講師としてお越しいただき、「なるほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」のタイトルでご講演をいただきます。そして、参加者で歩いて仰木の文化歴史に触れ、耕作放棄地の現状を見学する予定にしています。どうぞ、皆様、奮ってご参加ください。参加申し込みは、以下のからお願いいたします。Peatixという仕組みを利用しています。「チケット」を申し込む形式になりますが、無料です。

耕作放棄地で有機農業しませんか?

滋賀県庁とのミーティング

▪️昨日は、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」と、滋賀県庁の琵琶湖環境部、総務部市町振興課、総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室(長い…)の皆さんと、相互の連携に関してミーティングを行いました。その後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、引き続き「呑み」をしながらのミーティングに移行しました。前半・後半のミーティングで、いろんなことが明確になってきました。このミーティングをコーディネートしていただきました三和伸彦さんに、心より感謝いたします。ありがとうございました。

▪️昨日は2回目のミーティングになります。今日は、私たち「琵琶故知新」からの提案(地図と情報を組み合わせて表現する技術)を、みなさん大変前向きに受け止めてくださいました。官民の壁を越えて、そして県庁という組織の部署内の壁をこえて、連携をさらに深めていきながら、MLGs(マザーレイクゴールズ)、そしてまちのコイン「びわこ」(デジタル地域通貨)と、そして他の部署が取り組まれている事業と、私たちの技術とが結びつき、社会的に意味のある取り組みが生まれてくるように頑張りたいと思います。

山仲善彰さんの告別式

▪️かつて滋賀県庁に勤務され、野洲市長も務められた山仲善彰さんが、4月28日にお亡くなりになりました。享年73歳。本日、野洲市の野洲川斎苑で告別式が営まれました。私も、山仲さんとのお別れをしてきました。

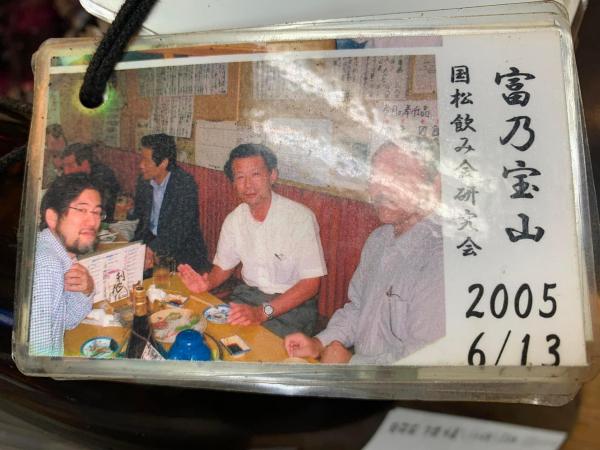

▪️この写真、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の私の芋焼酎のボトルにぶら下がっているカードの束の中の1枚です。2005年6月13日に、山仲さんと一緒に飲んでいることがわかります。今から19年前ですね。私は2004年から龍谷大学に勤務していますので、2年目ですね。おそらく、滋賀県庁の琵琶湖漁業環境動態調査会議か、面源負荷削減対策検討委員会に参加した頃の、それらの後の呑み会かと思います。この日、新しく芋焼酎の一升瓶をキープしました。「利やん」では、ボトルをキープするたびに写真を撮ることになるので、こうして記録が残るのです。この時は、当時、滋賀県立大学に勤務されていた國松孝男先生と一緒の「呑み」だったのですね。みんな、若いです。私などは、髪もふさふさ真っ黒、髭も真っ黒です。

▪️山仲さんとは、この時以外にも酒席をご一緒させていただきました。この時が一番最初だったのかな、記憶がはっきりしません。山仲さんは、頭の回転がとても速く、ストレートに発言される方でした。そのようなこともあり、受け止める方達の印象は様々だったと思いますが、私はそういう山仲さんと仲良くさせていただきました。もっと、山仲さんと一緒の「呑み」の機会が欲しかったですね。もっとお話を伺いたかったです。残念です。

▪️山仲さんは、野洲市長を3期12年お勤めになりました。これは、8年前の投稿の掲載した写真です。真ん中で膝をついておられるのが山仲さんです。この時は、野洲市長として、このような手作り感満載の「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」にもご参加くださいました。これは「ヨシ群落保全審議会」メンバーの方達が集まって行ったワークショップです。山仲さんは、滋賀県庁に勤務されていた時は、琵琶湖環境部長をお勤めになっていましたから、知識と経験を豊富にお持ちで、審議会でも非常に積極的にご発言いただいていましたが、公務がご多用の中、この検討会にもご参加くださり、他の皆さんと一緒にワークショップにも取り組んでくださいました。

【関連投稿】▪️よろしければ、「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」をお読みいただければと思います。

2024年度 平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式

▪️先週の土曜日、平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式が開催されました。「夏原グラント」では、2012年より、「NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して」支援を行っています。この「夏原グラント」に関しては、これまでもこのブログに投稿してきました。私は、2014年からこの助成の審査員を務めています。今年で10年目なんですね。この助成が開始してから、延べ600団体以上に助成を行い、助成金総額は1億5千万円を越えているそうです。この手の助成金としては、相当な実績を有しているのではないかと思います。

▪️この日は、高橋滝治郎さんにお会いしました。高橋さんは、伊吹山麓で、「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の会長として活動されています。伊吹山の植物を鹿害から守る活動をされているのです。「夏原グラント」に対しては、伊吹山麓の貴重な植物を鹿の食害から守るために、金属柵を購入して獣害作を設けたいという申請されていました。

滋賀県米原市の伊吹山の三合目には、ユウスゲをはじめ、貴重な植物が確認されています。しかし、近年はシカによる食害が問題となっています。そこで冬の強風や積雪に耐久性のある金属柵を設置して獣害を防止します。

▪️助成金で金属柵だけを購入させてもらいたいというのです。なんというか、大変潔いというか、非常にわかりやすい(効果も期待できる)申請でした。審査の結果、高い評価で採択されました。各団体の助成金額については、こちらに公表されています。

▪️もちろん、私は高橋さんが会長されている団体が申請されていることを書類審査の時まで知りませんでした。いっぽう、高橋さんの方も、私が審査員をしていることをご存知なかったと思います。高橋さんと知り合ったのは、私が、世界農業遺産申請に向けてのサポートをさせてもらっている時でした。その時、高橋さんは滋賀県庁の農政水産部長をされていました。今では、「琵琶湖システム」は、国連FAOに世界農業遺産として認定されていますが、FAOの審査を受けるためには、その前にまずは日本の農水省から「日本農業遺産」に認定される必要がありました。高橋さんは、その段階で滋賀県農政水産部長をされていたのです。ということで、高橋さんとツーショット。ずいぶんい前からお約束していただいているのですが、高橋さんから伊吹山の植物のことをいろいろ学びつつ、山頂まで登山ガイドをしていただくことになっています。もっとも、昨年、登山道の大規模な崩壊があり、伊吹山は入山禁止となっています。早く、再開してほしいです。楽しみです。その前に、登山靴買わなくちゃ。

▪️「夏原グラント」に話を戻しましょう。贈呈式の後は、記念写真を撮影して、交流会が開催されました。交流会では、いろんな方達とお話をすることができました。私は、滋賀県ヨシ群落保全審議会のメンバーということもあり、審査とは別に、個人的な関心として琵琶湖のヨシ帯の保全に関心があります。ということで、「ヨシの活用によるヨシ原の保全 」に取り組む、「まるやまの自然と文化を守る会」の代表で、「特定非営利活動法人まるよし」理事長の宮尾陽介さんからは、琵琶湖の代表的なヨシ軍楽である西の湖でヨシの利用と保全に取り組む関係団体の大変興味深いお話を聞かせていただきました。「夏原グラント」とは別に、お話を伺いにいく約束をさせていただきました。

▪️「けいはんな記念公園における里山管理事業」 の「コナラ会」のメンバーである稲本雄太さんとも、ゆっくりお話をすることができました。「夏原グラント」の助成金が、どれだけ活動の発展につながったかについて、また活動されているエリアの生物多様性を高めていることについても説明してくださいました。生物多様性が高まったことを、昆虫標本等や科学的な調査のエビデンスに基づいて評価を行っておられるようです。そのうちに、「自然共生サイト」に登録されるかも知れませんね。

▪️学生の皆さんも助成を受けています。「有機農法拡大 /立命館大学経営学部プロジェクト団体」である「丹後村おこし活動チーム」の皆さんです。今年度から助成を受けておられます。ということで、「夏原グラント」で有機農業に取り組む先輩団体「持続可能な集落棚田のための環境保全型ネオ・スモールファーマー発掘プロジェクト」に取り組む特定非営利活動法人「スモールファーマーズ」さんを紹介しました。「スモールファーマーズ」さんも、代表の岩崎吉隆さんとは、これまたちょっとした知り合いだったからです。一昨年度から、高い評価とともに助成を受けておられます。こうやって、団体間を交流会で繋いでいくのも審査員の役目なのかもしれません。

▪️交流会の中締めでは、挨拶をさせていただきました。自分たちが助成金を受けることができたらそれでOKではなく、「夏原グラント」で助成を受けた団体間で、もっと情報をやり取りしたり、見学をしあったり、お互いの活動を助け合ったり、そういう協働と連帯が生まれて欲しいと、私からの希望をお伝えしました。交流会の名刺交換で、そのような個人的な希望が少しずつ実現していくと素晴らしいと思います。

桜と琵琶湖

▪️今年度は、特別研究員。自宅と大学の研究室で本の執筆に集中する予定です。自宅で仕事をしていると、身体を動かすことがありません。書斎の椅子にずっと座っていると大変不健康です。新型コロナの感染拡大している頃、自宅に籠ることになりました。自宅からオンラインで授業をしていました。あの頃は、本当に身体を動かすことがなく、足腰が弱っていったように思います。そうならないように、大学の研究室でも仕事をすることにしたのです。あと、自宅にいるときも、運動をしなくてはいけませんね。日々の生活の中に、運動を組み込まないといけません。ちょっと考えます。

▪️今日は、気分転換も兼ねて、近くの公園に散歩しました。ここからは、琵琶湖の北の方、北湖までよく見えます。というわけで、琵琶湖と桜を楽しみました。琵琶湖大橋や沖島ははっきり見えますが、伊吹山は霞んでいます。鈴鹿の山々も霞んでいますね。春らしい風景かな。残念ながらこの公園からは竹生島は見えません。

琵琶故知新の定例ミーティング

▪️昨日は、午前中は自宅の排水管詰まりの解消のために業者さんに来てもらいました。普段の丁寧な管理が大切ですね。何事も。午後からは、この3月末までセンター長をしていた龍谷大学の世界仏教文化研究センターの引き継ぎミーティングが深草キャンパスで開催されました。次のセンター長との引き継ぎのミーティングです。次のセンター長は副学長も経験された方なので、その管理運営のご手腕に期待しています。引き継ぎさせていただいた課題をきちんと解決の方向に導いてくださると期待しています。

▪️夕方からは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと、逢坂学区市民センターにある会議室をお借りして、定例ミーティングを持ちました。私たちの法人は、2019年12月に設立されましたが、亀のような歩みというか、なかなか思い通りにいかず、自分たちのミッションを具体的な形にしていくことができていませんでした。ところが、今年に入り、やっと少しずつ展望が見えてくるようになりました。今日は、私共の法人のデジタルマップの技術を滋賀県で応用展開していくためのワークショップに関して相談を行いました。「私共法人のデジタルマップ」の技術と書きましたが、正確には理事のお一人である秋國寛さんが経営されている「DIIIG」がお持ちの技術です。もちろん、技術を実装することそのものが目的ではなくて、この技術を手段として、利他、共感、熱意が基盤にある地域社会をさまざまなステークホルダーの皆さんと共創していくことを目指します。

▪️写真は、定例のミーティングにあと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもった懇親会です。秋國さんは、写真で言うと私の前にいる方です。パワーありそうでしょう。秋國さんは、人と会う時はしっかり飲んでおられますが、普段はお酒をお飲みになりません。普段はお酒を飲まず、早寝早起きで夜明けの時間帯から仕事をされているのだそうです。仕事がとても楽しいとおっしゃっていました。頭もスッキリして仕事の効率が上がるともおっしゃっていました。すごいな、自分にできるかな、無理やな…。知らんけど。

「あべのハルカス」からの眺め

▪️先日、大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。そのまま帰っても良かったのですが、せっかく「あべのハルカス」に来たのだからと、ビルの最上階の展望室まで上がりました。もちろん、お金を払って。60階から、JRの天王寺駅と近鉄の大阪阿倍野橋駅の界隈をしばし鑑賞⁉︎しました。1枚目がその時の写真です。JRの大阪環状線、大和路線、阪和線、近鉄の南大阪線。じっと眺めていて見飽きませんね。同じように見飽きない人がちらほらおられました。あっ、あと阪堺線も。この方角では見えませんが、60階から眺めました。

▪️2枚目は、北側の風景です。左の方に、高いビルが集まっているところがありますね。これは梅田界隈になります。そのずっと向こうには宝塚市や川西市の山々が見えます。万博公園の「太陽の塔」もみえるらしいのですが、私の肉眼では無理でした。手前の方、少し左よりのところには大阪城が見えます。昔は、この天守閣が一番高かったのでしょうが、今はもっと高いビルの中に埋もれてしまっています。この大阪城は上町台地の先端部分にあります。そこから道路が南に走っています谷町筋です。大昔、縄文時代ですが、この上町台地の両側は海でした。大阪平野は海が淀川が運んできた土砂が海に堆積することによってできあがっていくのですが、その歴史をこの風景を眺めながら想像しました。さらに手前の方をよく見ると四天王寺さんも確認できます。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたようですね。その頃は、どのような風景だったのでしょうね。

▪️3枚目は西側です。真ん中あたりは、宝塚ですね。ずっと左方(西側)には私の故郷である神戸や六甲山が確認できます。また、大阪湾も光って見えています。西宮市にある母校・関西学院大学は台地の上にあるので、望遠鏡があれば見えたのではないかと思うのですが、私の肉眼では無理です。母校の背景にある甲山(かぶとやま)も霞んでいるため確認することができませんでした。残念です。左の方にあるビル群は梅田界隈、その南の方のビル群は難波界隈でしょうか。そして一番出前には、天王寺公園が。公園内には動物園も。37歳になる娘がまだ赤ん坊だった頃、この動物園に行ったことを思い出しました。その時、学生時代所属していた学生オーケストラを指揮していただいた、湯浅卓雄先生にも偶然にお会いしました。芋蔓式に、いろんな記憶が風景の中かから浮かんできます。

▪️4枚目は、南側です。遠くには大阪平野と奈良盆地を隔てる金剛山地が。左の方に、白い巨大な施設が見えます。これは、「ヤンマースタジアム長居」です。手前の方には、阪神高速14号松原線が走っています。そこに隣接している巨大な墓地は、「大阪市営南霊園」です。江戸時代は、千日前あたりに刑場・墓地・火葬場があったのですが、明治3(1870)年にこれらは廃止となり,明治7(1874)年に天王寺村埋葬地(阿倍野斎場)が完成し、そこに千日前にあった墓地などがここに移されたようです。一度、訪れてみたいのですが、まだ実現していません。

▪️5枚目は、東側です。遠くに見えるのは生駒山系です。以前、長らく奈良に暮らしていました。6年間ほど岩手県に単身赴任していましたが、30年近く奈良に暮らしていました。私が奈良から大阪に来るときは、近鉄奈良線を利用していたので、この写真に写っている南大阪線はほとんど利用することはありませんでした。近鉄奈良線に乗車していると、石切のあたりからは、この写真とは逆の方向に大阪平野や六甲山や神戸の方面が確認できました。大津に暮らすようになってからもう奈良線に乗車することはありません。懐かしい気持ちになります。

「夏原グラント」と湖畔散策

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️この「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」は、伊吹山や登山が好きな人、また退職して「地域のために何か貢献したい」と考える方たちが集まって結成された団体です。伊吹山は貴重植物で大変有名な山ですが、その保護を目的に、伊吹山3合目の整備や自然観察ガイドに取り組んでおられます。今回の申請は、ニホンジカの食害からこれらの貴重植物を守るために、助成金を全て金属策の購入に充てたいというものでした。

▪️この新聞記事をお読みください。昨年の3月の読売新聞の記事「伊吹山の植物守れ シカの食害で荒廃…米原市が復元プロジェクト」です。原因としては、ニホンジカの天敵がいなくなったこと、地球温暖化で雪が減り、かつて積雪していたところにも容易にニホンジカが侵入できるようになったこと…などが挙げられています。植物がなくなってしまったため、昨年の7月の大雨により、複数箇所で土砂が流出し、登山道が崩壊するなど大変な被害が生まれました。行政もこのような状況に対策を講じようとしていますが、それにも限界があります。今回の「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」の申請は、麓の三合目については自分たちで守っていくのだという強い決意の表れでもあります。審査結果は、また財団の方から伝えられると思いますが、採択されるようであれば、頑張っていただきたいと思います。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️暖かくなってきたせいか、半袖で散歩されている方もいらっしゃいました。湖岸にある公園は大変賑わっていました。琵琶湖の湖岸にはたくさんのマンションが屏風のように建設されていて、山側からはなかなか琵琶湖を感じることができませんが、マンションに暮らしておられる皆さんは、琵琶湖の見える風景の中で暮らすことに満足されているのではないでしょうかね。

▪️「ピアザ淡海」は膳所の湖岸にありますが、ここから浜大津港の方に進んでいくと、環境教育船「うみのこ」は、観光船の「ミシガン」が係留されていました。さらに進むとヨットハーバーも。

▪️浜大津港を過ぎて、さらにJR大津京駅の方に向かいました。駅まで歩けば4kmちょっとになります。その途中の琵琶湖疏水の水門の前にかかった橋からの写真です。サクラのマークがペンキで描かれた古い木造の建物があります。ここは、戦前は第三高等学校の水上部(ボート部)の艇庫だったところです。ボートのガレージですね。あの有名な「琵琶湖周航の歌」の作詞者、小口太郎はこの水上部の部員だったのです。戦後は「三高ヨットクラブ」に、そして「京都大学学生サークル神陵ヨットクラブ」が継承しているようです。そのようなわけでしょう、この艇庫の近くに、「琵琶湖周航の歌 一番の歌碑」が設置されています。

長浜市早崎の「魚のゆりかご水田」

▪️今日、長浜市早崎の農家、松井賢一さんが、ご自身で営農されている「魚のゆりかご水田」にコイとフナが遡上したと投稿されていました。春です。

滋賀県庁でミーティング

▪️今日の午前中は滋賀県庁で、琵琶湖環境部、琵琶湖保全再生課の職員の皆さん、総務部市町振興課の職員の皆さんと、理事長をしている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」とでミーティングを持ちました。私たちの理事が経営している企業が開発したマップに関する技術と、MLGsの活動、市町振興課が所管されているコミュニティ通貨「まちのコイン(ビワコ)」との連携に関して、今日は大変前向きな議論ができました。仕事をするのが楽しくなる、そのような議論です。今日のように前向きで意欲を持った方達と一緒に仕事をするととてもハッピーになれます。相手の熱量に、自分自身もちゃんと熱量を伴い応答しようとしますからね。ありがとうございました。大学の仕事も、こうあって欲しいのですが😅。定年退職まであと3年なので、熱量のある教職員の皆さんと一緒にお仕事したいです。大学のことはともかく、滋賀県庁の皆さんとは引き続き、具体的な目標を共有しつつ、ミーティングを重ねていく予定です。マップの技術を通して、県庁内に横のつながりが縦横に生まれていけばと思っています。

▪️今日のミーティングの場所ですが、県庁4階の会議室でした。もともと、貴賓室として使われていたんですって。なんだか立派な部屋た。写真を撮らせていただきました。