世界農業遺産申請のその後

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■世界農業遺産の認定を目指して、滋賀県が国際連合食糧農業機関(FAO)に申請している「琵琶湖システム」、いよいよ来月、現地調査が行われます。「琵琶湖システム」は、日本農業遺産としてすでに認定されていますが、次は世界を目指します。日本農業遺産申請の検討段階から「世界農業遺産プロジェクト推進会議」のアドバイザーとしてお手伝いをしてきたこともあり、今回も、現地調査の折に引き続きお手伝いをさせていただくことになりました。

■ところで、この「琵琶湖システム」、2019年2月15日に日本農業遺産に認定されると同時に、世界農業遺産認定のための申請についても承認されました。ところが、コロナ禍、パンデミックのために現地調査がなかなか実施されませんでした。どうなっちゃったんだろうね〜と心配していました。少し前のことになりますが、新年度になって、いよいよ現地調査が実施されることになったとの連絡が滋賀県庁からありました。ということで、昨日は大学の授業を終えた後、滋賀県庁農政水産部に向かい、職員の皆さんと打ち合わせを行いました。

■アドバイザーとしては、世界農業遺産に認定されるに違いないと信じてはいるのですが、世界農業遺産認定がゴールではありません。いよいよスタートと捉えるべきなのかなと思っています。認定されてからが大切だといつも思っています。「琵琶湖システム」の価値を、生産者だけでなく消費者も含めた多くの皆さんと共に深く再認識・再評価して、それぞれの立ち位置から、さまざまな取り組みが始まっていったら素敵だなあと思っています。そういう取り組みに自分も関わってさらにお手伝いできたらとも思っています。とっても楽しみです。NHKの朝の連続テレビ小説風にいえば、「ちむどんどん」(胸がわくわくする気持ち)です。

琵琶湖システムについて

第27回全国棚田(千枚田)サミットと分科会

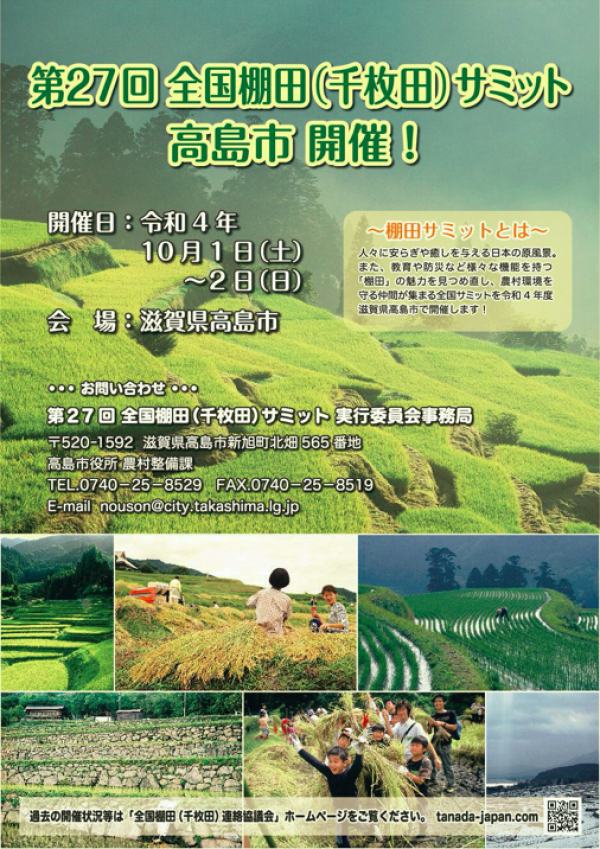

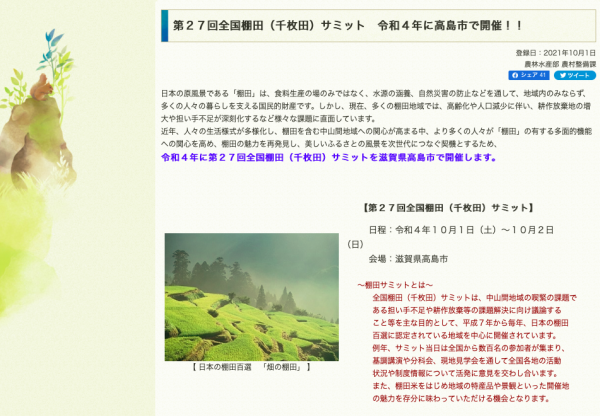

■10月1・2日の両日、滋賀県高島市を会場に第27回全国棚田(千枚田)サミットが開催されます。基調講演や事例発表の後、4つの会場に別れて分科会を開催することになっています。私もそのうちのひとつの分科会でコーデイネーターを務めます。今日は、その分科会の高島市役所の担当課との皆さんとの打ち合わせをzoomで行いました。中山間地域の持続可能性(幸せに住み続けられる可能性)を高めることにつながるヒントが共有できる分科会、そして同時に、行って良かったと思えるような楽しい分科会になればと思っています。

■現在、高島市からの中山間地域に関する委託研究に龍谷大学の社会学部・農学部・経済学部の教員で取り組んでいます。今回の4つの分科会のうちの3つの分科会で、この委託調査に取り組んでいる龍谷大学の教員がコーディネーターを務めます。

西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」について

■ 公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業 夏原グラント選考委員」を継続することになりました。次の任期は2022年度から3年間になります。おそらく4期目かと思います。現在までで8年、これから3年、あわせて11年選考委員を務めることになります。けっこう長いですね。選考課程でいろいろ思案することになりますから、私自身は勉強になるわけですが、次はもっと若い方たちと交代しないといけないと思っています。

■これまで、この夏原グラントだけでなく、行政組織が行う助成の選考にも関わってきました。市民団体の皆さんが活動を行っていくためには確かに資金が必要ですし、そのことに関わる選考も大切仕事だとは思っています。しかし、最近はそれらのことに加えて、市民団体同士がもっと交流してお互いに学び支え合える合える「場」をどう作っていくのか、それぞれの市民団体が自らの活動をレベルアップさせていくために、様々な経験知を持った団体、様々な知識・情報・技術を持った専門家から、どうすればアドバイスを受けることができるのか、その辺りのことがすごく気になっています。助成金は活動を始めるために非常に重要ですが、中長期的には、このような学び合う「場」やアドバイスが大きく影響を持ってくるのではないかと思っています。

■夏原グラントの中でも、このようなことが気になり、昨年は、市民環境講座の中で「ワールドカフェ」を実施させてもらいました。このブログでも投稿していますので、ぜひお読みいただければと思います。夏原グラント「市民環境講座」と「ワールドカフェ」。来月からの3年間で、またこのようなコミュニケーションの場を作らせてもらえると嬉しいなと思います。

■写真は、本文とは関係ありません。我が家の石垣の隙間に生えてきたタチツボスミレです。このタチツボスミレ、とても小さいスミレですが、我が家の庭で頑張って毎年花を咲かせています。本文と関係ありません…と書きましたが、何かイメージ的には繋がっているかもしれませんね。

琵琶故知新「びわぽいんと」研究会

■昨日は、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で研究会を開催しました。私どものNPOで取り組もうとしている「びわぽいんと」の研究会です。「びわぽいんと」のことについては、いろいろこのfbでもお伝えしてきましたので、説明は省きます。以下をご覧ください。

びわぽいんと

■今日の研究会には、NPOの理事も含めて15名の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。zoomによるオンラインと対面式のハイブリッドで開催しました。ゲストの皆さんには、とっても貴重なアドバイスをたくさんいただくことができました。滋賀県で取り組まれているMLGs(マザーレイクゴールズ)との連携の道筋が見えてきましが、そのことに加えて若い世代の人たちへの訴求力をどのように確保するのか、若い世代の知恵やセンスに向き合うべきこと、協賛金(寄付金)以外にも様々な資金確保の方法があること、もっと広報が必要であること…。研究会でのご意見は、文字起こしして、ご参加いただいたゲストの皆さんとも共有できるようにしたいと思います。

■研究会の後は、対面式の皆さんと懇親会を持ちました。私も含めて5人でしたが、もちろん、ソーシャルディスタンスを確保してです。懇親会の後は、今回ゲストとしてお越しいただいた、元「きょうとNPOセンター」の藤野 正弘さんと、さらに山科で飲み直しました。藤野さんは、私よりもひと回り年上の方です。でも、15年ほど前のことになりますが、私の大学院の講義やゼミを、社会人院生として履修されていました。ひさしぶりに、いろいろお話しすることができました。あっという間に時間が過ぎていきました。楽しかった〜。「びわぽいんと」についても、いろいろご意見をいただきました。ありがとうございました。

リラックスできない年度末

■子どもの頃、春休みの思い出と一緒にあるのはモクレンの花です。春休みって、宿題もないし、暖かくなって気持ちが良いし、なんとなく春の香りが漂っています。なんていうのかな、生き物が目覚めた感じの香り…かな。本当にリラックスできました。昨日は、最寄駅から自宅に帰るときに、近くのお宅のモクレンが咲いていました。素敵ですね〜。とはいえ、子どもの頃とは違い、春休みも朝から働いています。年度末ですから、それなりに忙しいです。大人ですからね。そんなにリラックスできないな…。って、還暦を超えた爺さんが言うことではありませんね。

■昨日は午前中は、朝9時半から大津市役所で「大津市協働を進める三者委員会」でした。これは、「大津市『結の湖都』協働のまちづくり推進条例」の規定に基づく委員会です。この条例に掲げられた「協働によるまちづくり」の推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応したものとなるよう、協議・検討をしています。2017年の秋にこの委員に就任して、委員長を勤めてきましたが、もう1期頑張って他の委員の皆さんと良い議論をして、大津市役所と市民の皆さんとの協働を進捗させていきたいと思います。

■委員会の後は大学に移動し、高島市からの委託調査(高島市棚田地域調査・広報資料作成業務委託)に参加しもらったゼミ生への謝金の手続きを研究部で行いました。引き続き、そのゼミ生と卒論の相談を行いました。4月から4回生になる学生さんですが、真面目に卒論の研究を進めようとされています。指導教員としては嬉しいです。今日は、きちんと自分の調査をしようと思っているフィールドを見つけて来られました。こういうふうに前向きに、少しずつ取り組んでくれると、指導教員としても嬉しいんですけどね〜。でも、こういうゼミ生ばかりではありませんのでね。

■ゼミ生を指導した後、すぐに農学部に移動しました。龍谷大学「食と農総合研究所」の共同プロジェクト「琵琶湖水草の有機肥料としての表とその普及」の研究成果報告会が開催されました。農学・経済学・社会学の文理融合の研究プロジェクトの報告会です。私、今日は、社会学部教員の立場ではなく、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、これから運営していこうと準備をしている「びわぽいんと」や、NTT西日本滋賀支店との協働事業に関して報告を行いました。

■こんな感じで、今日も一日が終了。午前中の委員会、学生の指導、午後の報告会、いずれも有意義でした。とはいえ、年度末でいろんなことが立て込み、気持ち的には辛いところがあります。春休みだから、リラックしたいのですが。キャンパスは春休みでのんびりしているんですけどね〜。

夏原グラントの選考会

■昨日は暖かい日でした。でも曇天でした。におの浜からの風景です。琵琶湖の南湖と北湖の間に架かっている琵琶横浜大橋も見えません。こういう琵琶湖も、ちょっと幻想的な感じでなかなか良いなと思います。

■実は、昨日は朝から、におの浜にある「ピアザ淡海」で、平和堂財団「夏原グラント」一般助成の2年目のプレゼンテーションと選考会が開催されました。環境保全活動に取り組む団体へ助成を行うための選考会です。午前中8団体、午後も8団体、1団体あたり10分と短いプレゼンテーションですが、朝から夕方までしっかりお話を聞かせていただきました。2014年から選考をさせていただいていますが、いつも非常に勉強になります。プレゼンから「元気」をいただくこともあります。現場の「知恵」にハッとすることがあるからです。ありがとうございました。1枚目の写真は、選考委員の控室。これから選考会が始まる直前です。

「国分寺地域通貨ぶんじ」のこと

■時々、このブログで特定非営利活動法人「琵琶故知新」や、「琵琶故知新」でこれから運営していこうと考えている「びわぽいんと」について紹介をしてきました。理事長としての責任の重さをひしひしと感じながら、この「びわぽいんと」を具体的にどのように展開していけば良いのか、そのことについて頭を悩ませています。広い意味で地域づくりの活動に取り組んでこられた方たちに、「びわぽいんと」のことを説明すると、「ああ、地域通貨のようなものですね」と理解してくださいます。よくある地域通貨は、紙幣のようなものを発行して、流通させることで、地域社会の様々な課題を解決したり、活性化させたりしていこうとするわけですが、「びわぽいんと」の場合は、紙幣のようなものではなく、インターネット上で流通させるポイントになります。

■「びわぽいんと」の原理となる仕組みはすでに出来上がっていますが、それをどのようなルールで、どのような具体的な地域社会の活動とつなげながら展開していくのか、今はそのような段階かと思います。ここで乗り越えるべき壁がぐんと高くなりました。ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)だけでは乗り越えられない壁が存在するからです。言い換えればICTを具体的な地域社会というコンテクストの上で、どのようにデザインしていくのかということになります。藁にもすがるような思いで、ヒントになる情報を探しています。先日のことになりますが、滋賀県庁の幹部の方とお話をしたときに教えていただいたことがあります。「皆さんの『びわぽいんと』の話をお聞きして、東京の国分寺市でやっている地域通貨『ぶんじ』のことを連想しました」。ということで、「国分寺地域通貨ぶんじ」について調べてみました。

■「国分寺地域通貨ぶんじ」については、公式サイトがありますから、そちらをご覧いただけばと思います。とても興味深かったのは、この地域通貨が「お金」であると同時に、メッセージカードでもあるということです。地域通貨であるから「お金」の一種であることはわかりますが、メッセージカードとはどういうことなのでしょう。実は、地域通貨「ぶんじ」の裏側には、メッセージを書くことができます。Aさんが、Bさんから何かを買う(物やサービス)時にこの「ぶんじ」を使うわけです。「交換」です。通常、「交換」が成立した時には、AさんとBさんの関係はそれで終了します。「お金」の点だけから考えれば、「交換」が終了した段階で関係が持続する必然性のようなものはありません。しかし、「ぶんじ」は違います。裏側に自分の気持ちをメッセージとして書き込むのです。公式サイトでは、このように説明されています。

金は何かを「手に入れる」ための道具でなく

誰かのやさしさや丁寧な仕事を

「受け取る」ための道具にもなる。そして受け取ってくれる人の存在は

忘れかけていた贈ることのよろこびを、

もう一度思い出させてくれるかもしれない。そして、ぶんじはまた、

次の「贈り手」に向けてめぐっていきます

■「ぶんじ」は、地域通貨です。国が発行している通貨と同様に「交換」されるわけですが、それとともに人をつないでいく、人に思いを伝える「贈与」の側面も持っているのです。そのような「贈与」が人と人とのゆるやかな関係を生み出していくわけです。私が「ぶんじ」に注目するのは、この地域通貨には「贈与」の側面が存在しているからです。公式サイトには、次のように書かれています。「気持ちのこもった仕事に『いいね!』/率先したまちのための汗かきに『ありがとう』/その感謝のメッセージが、働くことのよろこびを思い出させてくれる」。

■この「国分寺地域通貨ぶんじ」については、キーパーソンである影山知明(かげやま・ともあき)のインタビュー記事も参考になります。フコク生命によるインタビュー記事です。この中で、影山さんは、次のように語っておられます。特に、大切だなと思った部分を一つだけ引用させていただきます。

互いに干渉しない、必要以上に立ち入らないという世の風潮もあるように思いますが、うまく関わり、お互いの前向きな重なりをつくれるようになると、1人ではできなかったことが2人だからこそできるということもあるでしょう。それぞれの自由を尊重し合いながらの「他人と共に自由に生きる」道があるのだといいます。

「自分の利益にしか関心がなかったり、自己中心的に考えてしまったりしていると、目の前の一人一人は『利用する(テイク)』対象になってしまいます。そうすると相手も防衛的になり、リターン目当てで関わったりするようになる。こういう関係を続けていくと、奪い奪われで消耗しますから、人と付き合うことが嫌になります。ところが、目の前の一人一人にどうやったら力になれるかと、『支援する(ギブ)』姿勢で関わるようになると、相手もちゃんと返してくれることに気が付く。そしてこうした関わりの方がよっぽど生産的だし、気持ちがよく、長く続くものになります」

■なぜ引用したのかといえば、様々な方たちと連携しようとする中で私自身も強く感じてきたことだからです。地域づくりの活動の中で、研究プロジェクトの中で、大学の組織の中の取り組みの中で…。影山さんが語っておられるのは、「他者を自己の手段や資源にしない関係」のあり方です。とても大切なことかと思います。「他人と共に自由に生きる」、とても素敵な言葉だと思います。さて、私たち「琵琶故知新」の「びわぽいんと」は、よく店舗やスーパーで使われているポイントカードとは違います。そようなポイントカードは、消費者が「自分のため、自分が得をするため」に利用され、そのことで店舗やスーパーも利益をあげることかできるわけです。もちろん、「びわぽいんと」もそのような利用が可能なわけですが、それだけでなく「ぶんじ」と同じく贈与の側面に特徴があります。大津で環境ボランティアで貯めたポイントを、湖北で活動している団体に贈ることができます。その時に、「ぶんじ」のようにメッセージが伴っていると素敵だなと思っています。このあたり、琵琶故知新の理事の皆さんにも、相談をしてみたいと思います。

【追記】 ■「ぶんじ」のキーパーソンである影山知明さんが執筆された『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房)です。タイトルがいいですね。「人を手段化しない経済」。以下は、この本の紹介文です。

■「ぶんじ」のキーパーソンである影山知明さんが執筆された『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房)です。タイトルがいいですね。「人を手段化しない経済」。以下は、この本の紹介文です。

働いても働いても幸せが遠のいていくように感じるのはなぜなのか。

金銭換算しにくい価値は失われるしかないのか。

「時間との戦い」は終わることがないのか。

この生きづらさの正体は何なのか。経済を目的にすると、人が手段になる。

JR中央線・乗降客数最下位の西国分寺駅――

そこで全国1位のカフェをつくった著者が挑戦する、

「理想と現実」を両立させる経済の形。

高島市で聞き取り調査

■今年の10月1日〜2日に、滋賀県高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット」が開催されます。そのことと関連して、龍谷大学の社会学部、農学部、経済学部の7名の教員が研究グループを作って、滋賀県の高島市との協働で高島市棚田地域の調査と、広報用の動画資料の作成(委託事業)に取り組んでいます。また、このサミットの開催についてもサポートさせていただくことになっています。

■さて、今日の朝は、強風と雪でJR湖西線が動いていなかったのですが、昼前からなんとか動き始めました。ということで高島市に移動し、上記の事業の関連で、近江今津に事務所のある「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の職員のSさんに、市役所のお二人の職員の方達と一緒に聞き取り調査を行いました。私が指導している大学院生と学部ゼミ生もオンラインで参加してくれました。

■今回の聞き取り調査では、「NPOとして今後どのように中山間地域の集落を支えていかれるのか」、その辺りのことについてお聞きしました。そうなんですが、だんだん、聞き取りというよりSさんと一緒に「高島市がこうなっていったら素敵だよね〜」という将来の夢について色々語り合うことになりました。大学で教えている社会調査からすると、こういうのはダメなんですけどね。そのことをわかってはいるのですが、最後はSさんや市役所の職員の方達と楽しいディスカッションを行うことに意図的に重点を移していきました。それでよかったと思っています。高島市棚田地域の調査は、昨年から行っています。高島市の中山間地域にある4つの集落でお話を伺ってきました。今月と来月の初旬頃まで、補足的な調査を行う予定になっています。

■滋賀県は、伝都的な琵琶湖漁業、環境こだわり農業、魚のゆりかご水田、水源林保全などからなる「琵琶湖システム」を、世界農業遺産に認定されるようにFAO(国際連合食糧農業機関)に申請をおこなっています。私はこの申請作業をサポートしてきました。そのようなこともあり、高島市の棚田をはじめとする中山間地域の存在は、この「琵琶湖システム」とも深く関係していると思っています。「第27回全国棚田(千枚田)サミット」と、滋賀県による「世界農業遺産」の申請が、うまく連携していけるようになればなあと思っています。とはいえ、「世界農業遺産」の審査、コロナのパンデミックのためになかなか進まないようです。待つしかありませんけど。

事業のコスト感の違い

■今日は、プライベートな用事で大阪に行った後、急いで自宅に戻り、18時から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会に参加しました。コロナ感染拡大のため、なかなか思うように事業を展開できない苦しみの中、なんとか展望が見えてきた、今はそのような状況でしょうか。これから、理事の皆さんと力を合わせて、このような状況をブレイクスルーしていきたいと考えています。

■今日も議題が盛り沢山でしたが、ひとつ気がついたことがありました。法人の事業に理事として取り組む際のコスト感についてです。企業の経営者として利益を上げて社員を食べさせていくために必死になって働いておられる方と、私のように大学教員として勤務し、自分の研究の延長線上で、広い意味での社会実践として活動に取り組んでいる者とでは、同じNPOの事業に関してもそのコスト計算の考え方が全然違っているということです。研究プロジェクト等でもコスト計算は必要になりますが、企業家の方のコスト計算の考え方は、それとも違うように思いました。

■もちろん、理事長である私自身も、企業の経営者の理事の皆さんと同様の考え方をすれば良いのかといえば、そうではないようにも思います。事業展開していくこと自体が目的となり、そもそものミッションをねじ曲げてしまわないように注意しなくてはなりませんし、理念を語るだけで前進できないのも大きな問題かと思います。こうすれば絶対に大丈夫などという道筋が初めから見ているわけでもなく…。

■ということで、理事長と副理事長で、例の「びわぽいんと」の理念をしっかりとキープした上で、具体的に「びわぽいんと」を展開していくための枠組みや条件等について、きちんと詰めた議論をすることになりました。理事長として責任の重さをひしひしと感じています。人生、いろいろ修行ですね。