「世界農業遺産」認定シンポジウム

■昨日は、午後から世界農業遺産認定関連のイベントに参加してきました。まず、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の総会から始まりました。滋賀県から申請していた「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたことから、まずは規約を改正することになりました。これまでは、認定を目指していたわけですが、これからは認定を活かしながら保全計画や活用について取り組んでいかねばなりません。日本農業遺産、世界農業遺産にむけての申請作業でお手伝いをしてきましたが、微力ながら私も、関係者の皆さんと一緒に力を合わせながら、できることからやっていきたいと思っています。

■総会の後は、基調講演と記念シンポジウムでした。まず、「『世界農業遺産』認定からつながる未来」というタイトルで、東京大学の八木信行先生が基調講演をされました。その後は、「次世代へつなぐ世界農業遺産『琵琶湖システム』の価値と魅力」に関してパネルディスカッションが行われました。漁業、農業、森林保全、観光、食文化、様々なお立場から「世界農業遺産」認定後の展望と可能性が語られました。これは個人的な意見ですが、今後は、この認定を契機に、普段であればつながらない人びとの間に、まずは流域単位で連携が生まれ、お互いの可能性をひっばり出し合いながら、相互にエンパワーメントして流域全体で活性化が進捗していくこと、そのことを通じて「琵琶湖システム」を保全していくこと、そのような展開が今後はとても大切になってくると思っています。

■シンポジウムが終わったあと、かつて日本農業遺産認定、世界農業遺産に向けて一緒に頑張った県庁の職員の方が声をかけてくださいました。申請書の内容を議論し、世界農業遺産をアピールすために、100knウルトラウォーキングにも参加しました。一緒に汗をかいてきた仲間です。先日、歴代の農政水産部長の皆さんと認定にお祝いをしましたが、今度は職員の皆さんと一緒にお祝いをしようということになりました。また、来年は、一緒にまた100kmウルトラウォーキングに参加することも約束してくださいました。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

■シンポジウムの後は、祝賀会でした。写真は青田朋恵さんとツーショットです。青田さん、今は東京の日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」の所長さんです(ここ滋賀所長兼商工観光労働部管理監”ここ滋賀担当”)。日本農業遺産、世界農業遺産の申請作業時は、作業を進めるリーダー役でした。今は東京で大活躍されています。東京に行った時は、ぜひ「ここ滋賀」に行きたいと思います。

「世界農業遺産」認定のお祝い

■昨日は、深草キャンパスで留学生の授業を終えた後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。「琵琶湖システム」が国連FAOの世界農業遺産に認定されたお祝いの会を持ちました。出席者は、農政水産部の部長さんと次長さん、そして歴代の農政水産部長の皆さんです。左から、前部長の西川忠雄さん、現次長の中田佳恵さん、脇田、前々部長の高橋滝治郎さん、前前々部長の安田全男さん、現部長の宇野良彦さん。

■私の「世界農業遺産」との関わりは、3代前の農政水産部長である安田全男さんに、この「利やん」で出会った時からスタートします。その時、安田さんは、田口宇一郎さんと飲んでおられました。田口さんは、以前、私が琵琶湖博物館に勤務していた時の副館長で、その後副知事をされた方です。その田口さんから安田さんをご紹介いただいたのです。安田さんからは、世界農業遺産認定を目指すという話をお聞きしました。盛り上がりました。2016年の1月頃のことだと思います。

■そこからスタートして、まずは日本農業遺産認定に向けて、そして日本農業遺産認定後は世界農業遺産認定に向けてのお手伝いをさせていただきました。農政水産部の職員の皆さんと一緒に、いろいろ議論をしました。楽しかったです。充実していました。またこのような申請作業とともに、農政水産部の職員の皆さんとは、「びわ100」に出場し、一緒に長浜-南郷-雄琴温泉100kmを4回も歩きました。「世界農業遺産に向けて頑張っていますよ」というアピールも兼ねた100kmウォークです。

■そして、今年の7月、2016年から7年目、「琵琶湖システム」は世界農業遺産に認定されました。途中、新型コロナ感染でFAOの審査が滞ったこともあり、長い時間がかかりました。ちょっと感慨深いものがあります。昨晩は、新型コロナの第7波も少しおさまってきたということで、やっと歴代の部長さんたちと喜びを分かち合うことができました。でも、「世界農業遺産」認定は新たなスタートでもあります。この認定をどう”使い倒して”いくのか。非常に楽しみです。

【追記】昨日は、高橋さんと宇野さんが、ご自身で漬けた鮒寿司をご持参くださいました。お祝いですからね。美味しかったです。また、安田さんからは、お祝いの記念ということでしょうか、日本酒「金亀」をいただきました。ありがとうございました。

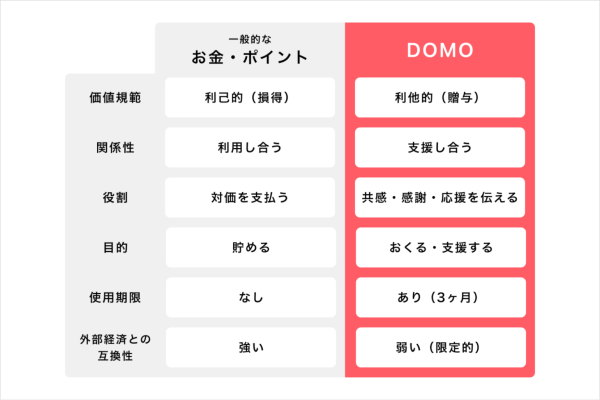

循環型コミュニティポイント「DOMO」

https://yamap.com/magazine/22766

■特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営を目指している「びわぽいんと」と、根底にある考え方がかなり似ているなと思いました。最後の表ですが、価値規範、関係性、役割、目的ついては、かなり共通しているのでは無いかと思います。すごい!!と思ったことは、ポイントの使用期限です。ポイントを貯めても、3ヶ月経過すると腐ってしまうというのです。ポイントを贈ることを促す(無駄にしない)ために、このようにされているのだと思います。

「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞

■2007年に卒業したゼミの卒業生で、吉野町役場に就職した松葉 圭亮くんの投稿をシェアします。松葉くんも関わっている「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞されました。おめでとうございます。こういう地域の企画やイベントも、グッドデザイン賞の対象になっているんですね。知りませんでした。

■詳しくは、こちらの公式サイトからご覧ください。

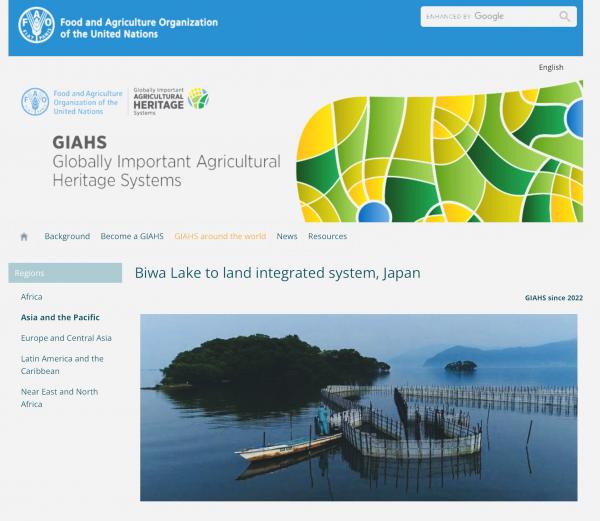

「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されました。

■国連のFAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されました。申請実務を担当されてきた滋賀県庁の担当・関連職員の皆さんや、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員の皆さんのご努力と連帯が、今回の認定という形になって結実しました。おめでとうございます。2016年から申請作業のお手伝いをしてきましたので、私も大変嬉しいです‼︎

■実は、今回認定されたこと、昨日の段階でFAOの公式サイトに発表されていました。そのことを、前の農政水産部長の西川忠雄さんからご連絡いただいて知りました。また、世界農業遺産農業遺産申請に取り組み始めた際の農政水産部長の安田全男さんからも、そろそろらしいですねとご連絡をいただいていました。そして昨日の夕方あたりから、認定に関する報道が始まりました。しかし、本日、滋賀県公館ゲストルームで「世界農業遺産」認定報告会が開催されることから、県が公式に発表されるまではと、SNSに情報発信することを控えておりました。やっと解禁になりました。

■今日の「世界農業遺産」認定報告会には、私も参加して、多くの関係者の皆様と喜びを共有したかったのですが、大雨のため電車が動かず、仕方がないと乗った大津駅行きの直通バスも、トラック横転の事故のために名神高速道路が大渋滞、結局、報告会が終わる時間になっても辿り着くことができませんでした。ちょっと残念です。とはいえ、与えていただいた仕事を通して、申請のお手伝いをして、認定までのプロセスを見守ることができたことは、私にとってもとても貴重な経験となりました。改めて、関係者の皆様に御礼を申し上げます。

■これまでも繰り返し発言してきましたが、今回、認定されましたことは「ゴール」ではなく、あくまで「スタート」だと思っています。滋賀県の皆さんは、これまでも琵琶湖や琵琶湖とのつながりを大切にされてきましたが、今回の世界農業遺産認定を契機に、さらに多くの皆様との連帯の中で「琵琶湖システム」に磨きをかけ、その価値を共に再認識し、次世代に継承していくことになります。それがFAOに認定していただく上での約束ですから。私も1人の滋賀県民として、微力ながら、引き続き頑張っていければと思っています。

世界農業遺産の現地調査(4)

■この写真、2016年2月19日の、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での写真です。世界農業遺産を目指して頑張っていこうと、滋賀県庁職員の皆さんと決起集会を開いたときのものです。あれからコロナ禍もあり6年が経過しました。もうご退職された方、人事異動で世界農業遺産申請作業(その前に日本農業遺産)の仕事から離れた方…いろいろおられます。この時のことを思い出し、写真をひっ張り出してみました。何かちょっと感慨深いものがあります。もし「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたら、申請作業に関わった皆さんと喜びを分かち合いたいものです。そして、次のステップに向けて知恵を出し合いたいです。

■知恵を出し合うのも、行政だけではなくて、民間の知恵を大切にする取り組みがたくさん生まれたら良いなあと思います。県庁に何かやってもらうのではなく、世界農業遺産のブランドを民間で上手に適切に使いこなしていくようになればと思います。ええと、これは個人的な意見ですけど。

■1枚目の写真の中央、当時の農政水産部長の安田全男さんです。その少し前のことについても、ここに書いておきます。あくまで、私の個人的な経験ですけど。

■2016年の正月明け頃だったかな…。いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で、部長の安田さん、そして琵琶湖博物館に私が勤務していた当時の上司で、副知事もされたことのある田口宇一郎さん、このお二人がご機嫌に呑んでおられたところに、私が偶然にやってきて、田口さんに安田さんを紹介されました。安田さんからは「世界農業遺産認定をこれから目指そうと思っている」という話を聞かせてもらい、飲んだ勢いもあってとても話しが盛り上がって、さらに安田さんからは「滋賀県内で唯一農学部のある龍谷大学にも支援してほしい」と言われて、お安い御用とすぐに学長室とつなぎ…という展開の中で、私も世界農業遺産申請のお手伝いをするようになりました。その頃は、すでに庁内で職員の皆さんが申請のための研究や準備を着々と進めておられたと思います。私も、その議論に参加させてもらい、いろいろ意見を述べさせてもらいました。今から思うに、やはり琵琶湖博物館に勤務していた当時の経験がとても役に立ったように思います。

■その後の農政水産部長の高橋滝治郎さんの時代に、東京の農水省までいって日本農業遺産に認定していただくためのプレゼンに同行し、まずは日本農業遺産認定まで辿り着きました。高橋さん、そして他の職員の皆さんたちとは、世界農業遺産の広報を兼ねて100kmウォーキングを4回歩きました。その後の部長、西川忠雄さんの時代は、コロナ感染の時代でした。世界農業遺産に申請したものの、審査がストップしている時代でした。残念でしたが、仕方がありません。そしてこの春からは宇野良彦さんが部長に就任されのですが、FAOが突然審査を再開したのでした。コロナ感染が以前と比較してマシになってきたからでしょう。そして、今回の現地調査が行われたわけです。

■もし、安田さんが直接、龍谷大学に支援の要請に行かれたら、どうだったでしょうね〜…、社会学部にいる私が世界農業遺産に関わることはなかったように思います。そういう意味でも、「利やん」は、安田さんとの出会いを作ってくれたわけです。なんとも、不思議なお店です。

■2枚目の写真。手前のグループ。ひょっとして、佐々木和之くんと近藤紀章くんかな…。2人も知り合いです。君たちいたっけね??

世界農業遺産の現地調査(3)

■世界農業遺産現地調査の続きです。沖島の次は、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組む「せせらぎの郷須原」を訪問しました。ここの「魚のゆりかご水田」には滋賀銀行中主支店の皆さんがボランティアとして関わっておられるようですが、今日はまず支店長さんが、次にJAレーク滋賀代表理事理事長さん、そして県会議員で地元の農家さんがスピーチをされました。その後、調査員のブスタマンテさんは、堰板で水位が上がった「魚のゆりかご水田」の水路を見学されました。この「せせらぎの郷須原」には、知り合いの女性がボランティアとして関わっておられて、その方とひさしぶりにゆっくりお話をすることができました。彼女は、この地域で生産される麦の茎を使って昔な懐かしいストローを生産されています。今日は、そのストローで、やはり地元で生産された麦を使った麦茶をいただきました。

■世界農業遺産現地調査の続きです。沖島の次は、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組む「せせらぎの郷須原」を訪問しました。ここの「魚のゆりかご水田」には滋賀銀行中主支店の皆さんがボランティアとして関わっておられるようですが、今日はまず支店長さんが、次にJAレーク滋賀代表理事理事長さん、そして県会議員で地元の農家さんがスピーチをされました。その後、調査員のブスタマンテさんは、堰板で水位が上がった「魚のゆりかご水田」の水路を見学されました。この「せせらぎの郷須原」には、知り合いの女性がボランティアとして関わっておられて、その方とひさしぶりにゆっくりお話をすることができました。彼女は、この地域で生産される麦の茎を使って昔な懐かしいストローを生産されています。今日は、そのストローで、やはり地元で生産された麦を使った麦茶をいただきました。

■最後に、この地域の若者を代表して、女子高校生がスピーチをしました。通訳の方が同行されているのですが、彼女は英語でスピーチをされました。あえて英語でスピーチをしたことも含めて、彼女のこの地域に対する誇りの気持ちはブスタマンテさんにきちんと伝わったと思います。

■調査員ブスタマンテさんは、現地調査の最後に、滋賀県立琵琶湖博物館を訪問されました。特にC展示室の「田んぼ」の展示を見学し、学芸員の方から説明を受けました。水田は、たくさんの生き物たちの生活の場にもなっていますが、この展示では、琵琶湖の周囲に広がっている水田に生息する生物のことについて解説してあります。小さなジオラマでは、世界農業遺産認定に向けて審査を受ける「琵琶湖システム」の四季の変化をわかりやすく伝えています。

■調査員ブスタマンテさんは、現地調査の最後に、滋賀県立琵琶湖博物館を訪問されました。特にC展示室の「田んぼ」の展示を見学し、学芸員の方から説明を受けました。水田は、たくさんの生き物たちの生活の場にもなっていますが、この展示では、琵琶湖の周囲に広がっている水田に生息する生物のことについて解説してあります。小さなジオラマでは、世界農業遺産認定に向けて審査を受ける「琵琶湖システム」の四季の変化をわかりやすく伝えています。

■ブスタマンテさんには、全ての展示をゆっくり観覧していただきたかったのですが、残念ながらこの日は時間がありません。もし再来日され、滋賀をまた訪問してくださるのならば、ぜひじっくり時間をかけて楽しんでいただきたいと思います(かつて、この博物館に勤務していた者=私のおもいです)。

■展示を見学した後は、博物館のセミナー室で、調査員のブスタマンテさんから一日を振り返っての質問が行われました。ちょっと、はらはらするところもありましたが、最後は、なんとかご理解いただけたのではないかと思います。

■若い高校生からは、自分達ご取り組んできた環境学習に関する報告が、若い漁業者や農家からのスピーチもありました。若い漁業者の方は知り合いの若者です。もともとは大学院で建築を学んでおられたのですが、漁師の親方さんに弟子入りして独り立ちされました。スピーチでは、琵琶湖の水産業の6次産業化の必要性を語っておられました。そのことに調査員のブスタマンテさんも大いに共感されていました。うまくいけば、来月、ローマのFAO(国際連合食糧農業機関)で、「琵琶湖システム」も最終的な審査を受けることになります。楽しみです。

世界農業遺産の現地調査(2)

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

■世界農業遺産の現地調査の続きです。三和漁協でエリの視察ほをしたあと、琵琶湖汽船の高速船MEGMIで沖島に移動することになりました。船中でも3人の方が、調査員のブスタマンテさんにプレゼンテーションを行いました。

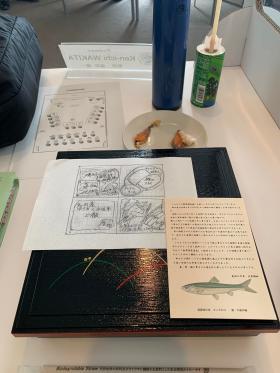

■まず最初に、水源の森の大切さを伝える活動をされている「巨木と水源の郷を守る会」の小松明美さん。そして、モンドリ漁やカバタ、ヨシ帯保全等の取組を針江地区で取り組まれている「針江有機米生産グループ」の石津文雄さん。最後は、食文化・食品学を専門とし、「しがの食文化研究会」の代表を務めておられる滋賀大学名誉教授の堀越昌子さん。船内では、滋賀県の食材で作った美味しい「魚治」さんのお弁当もいただきました。しかも、ひとつひとつの料理について、堀越先生が丁寧に解説をしてくださいました。とても、美味しかったです。

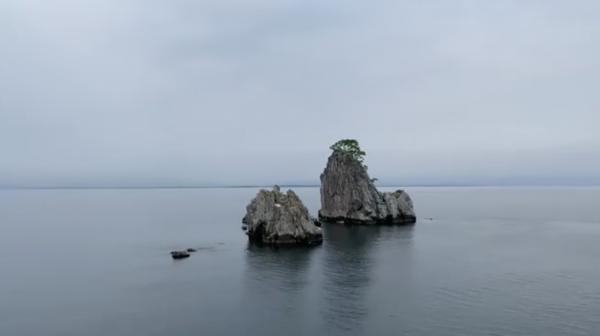

■途中、沖の白石にも立ち寄りました。以前、沖の白石を間近に見たのは、随分、昔のことになります。確か、比良山系が雪で白くなっている真冬の時期に、浜大津から長浜に向かう琵琶湖汽船の「雪見船」に乗船した時かと思います。この沖の白石、大岩1つ・小岩3つで形成されています。この辺りの水深は約80mですし、岩礁が水面から約20m飛び出しているので、全長では役100もの岩が湖底から伸びているということになります。なぜ、このような角のような岩が残っているのか、とても不思議です。この沖の白石だけでなく、多景島や沖島も含めて、火成岩という固い岩石からできていると聞いたことがあります。きちんと調べて理解しないと…。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■「MEGUMI」を降りて 沖島に上陸しました。ちょうどその時、沖島の前を環境学習戦「うみのこ」が通過しました。滋賀県の全ての小学校5年生が、この「うみのこ」に乗船し、琵琶湖の環境学習を行います。沖島では、ブスタマンテさんの来島を、島の小学生の皆さんが歓迎してくれました。ブスタマンテさんは、子どもたちのひとりひとりの前で立ち止まり、お名前と年齢を聞いておられました。お子さんがとってもお好きな方のようです。

■その後、ブスタマンテさんは、沖島漁業協同組合女性部である「湖島婦貴の会」(ことぶきのかい)の皆さんから歓迎を受け、漁業協同組合長や沖島の水産業に島外から新規参入された(漁師に弟子入りした)若者から話を丁寧に聞かれていました。船でいただいたお弁当でお腹はかなりいっぱいでしたが、沖島のお母さんたちの湖魚料理でさらに胃袋は満足しました。

世界農業遺産の現地調査(1)

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

■6月16日(木)の朝から、世界農業遺産に申請中の「琵琶湖システム」に関する現地調査が行われました。世界農業遺産とは、「社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、景観、農業生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧農業機関(FAO)が認定する仕組みです」。

■ この日は、FAOの調査員であるパトリシア・ブスタマンテさんがブラジルからお越しになりました。まず、近江今津にある「今津サンブリッジホテル」での「琵琶湖システム」の概要説明からスタートしました。三日月大造滋賀県知事自ら「琵琶湖システム」についてご説明されました。ブスタマンテさんからは、「琵琶湖システム」を丁寧に視察されながら、あらかじめ提出されていた質問や疑問点を、1日かけて確認されていきました。トップの写真は、「今津サンブリッジホテル」からみた琵琶湖です。あいにくの曇り空でしたが、窓からは水墨画のような素晴らしい風景を眺めることができました。

■世界農業遺産の概要説明の後は、まずは三和漁協に行きました。調査員のブスタマンテさんはエリ漁を視察され、組合長から説明を受けられました。私たち同行者は、組合の事務所で先ほどまでセリをやっていた場所で、今日、水揚げされたアユを見せていただきました。ところで、なぜエリを視察されたのかについても、少し紹介しておきましょう。「琵琶湖システム」の公式サイトでは、次のように説明しています。

湖辺の水田やヨシ帯に向かう湖魚の生態、琵琶湖の水流などを巧みに利用しながら発展し、人々に湖の幸をもたらしてきているのが「エリ漁」です。「エリ漁」は、伝統的な「待ちの漁法」の代表格で、水産資源の保全に配慮する社会的な仕組みとともに、現代に受け継がれてきています。

また、多様な主体による水源林の保全や、琵琶湖の環境に配慮した農業など、水質や生態系を守る人々の取組、森・水田・湖のつながりは、世界的に貴重なものです。

伝統的な知識を受け継ぐ、こうした「琵琶湖と共生する農林水産業」は、千年以上の歴史を有するもので、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」として、2019年2月に「日本農業遺産」に認定され、国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」の候補としても認められました。

「世界農業遺産」認定に向けてFAOの現地調査が

■先月、「世界農業遺産申請のその後」の投稿にも書きましたが、日本農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は、いよいよ世界農業遺産の認定に向けて現地調査の段階に入ります。6月16日(木)、朝、高島市の近江今津からスタートして夕方まで、びっちり現地調査の予定が組まれています。私も、全日程に同行することになっています。NHKのニュースをTwitterでリツイートして、それをこのブログでもシェアしました。

「世界農業遺産」で国連機関の担当者が高島市など現地調査へ|NHK 滋賀県のニュース https://t.co/BhJbt4OKor

— 脇田健一 (@wakkyken) June 7, 2022