豊田さんの「利やん」デビューと山田周生さんとの出会い

■アメリカの映画”Back to the Future”のことをご存知でしょうか。マイケル・J・フォックスが主演した映画で、デロリアンというスポーツカーを改造したタイムマシンで現在・過去・未来を行き来するストーリー…とまとめてしまうと乱暴すぎますね。私はこの映画の大ファンなんですが、昨晩は、「おお!! 大津駅前に、デロリアンが現れた!!」と言いたくなるようなシーンに出くわしました。かっこいい !! なんだか、ちょっとSFチックです!! 頭の中では、映画”Back to the Future”のテーマが流れてきました。もう、妄想全開です。この車は、昨晩、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いした山田周生さんが乗っておられるディーゼルエンジン車です。車の後ろには、廃食油からバイディーゼルを作る超小型の精製装置を積んでいます。この車で山田さんは、化石燃料に頼らず世界一周されました。すごいです。詳しくは、山田さんのwebサイトをご覧ください。

Biodiesel Adventure

■山田さんは、現在、岩手県の三陸沿岸にある釜石市で、エコハウスを作ってエネルギーを自給自足する生活にチャレンジされているそうです。そして、釜石の復興に尽力されています。菜の花畑から広がる持続可能な地域づくりです。こちら菜の花畑から広がる持続可能な地域づくりからは、その活動を知ることができます。以下は、引用です。

活動サマリー

【これまでの活動 〜廃油で地球を走る〜】元々は廃油をリサイクルして作る「バイオディーゼル燃料」を自給自足しながら地球を走る実験プロジェクトを行ってきました。2007〜2008年には廃油のみで地球一周を完走。世界の自然再生エネルギーやエコビレッジなど「自然と共生する循環型のくらし」に関わる幅広い分野を研究取材してきました。【大震災に遭遇 〜エコ燃料が力を発揮〜】

地球一周後、2009年から日本一周をしていた最中、岩手県花巻市滞在中に大震災に遭遇したのです。ガソリンが枯渇し、多くの人が被災現場へ辿り着けない中、廃油さえあれば燃料を自前できる当車が力を発揮。物資配給・人の運搬など支援活動を展開できました。それまで行ってきた活動が緊急時に役立つということを自ら実証することとなったのです。【緊急支援から地域づくり活動へ】

その経験により「今こそ東北被災地から循環型のエネルギーとくらしを実現・発信すること」が私たちのミッションであると強く感じ、被災地に居住を続け長期活動を行っています。【どんな事業?】

「身近な自然再生エネルギーを取り入れた循環型地域づくり」をコンセプトに、下記3つを柱に事業を行っています。

①「菜の花大地復興プロジェクト」

被災農地や耕作放棄地を活用し、菜の花を植え搾油し、無農薬無添加のなたね油を全国へ販売。農作業やラベル貼りなど小さいけれど幸せと思える雇用を生み、土や自然に触れ心身を健康に保ち、コミュニティ間の交流機会も促します。菜の花は食料(菜花と油)にもなれば、景観も美しく、油は緊急時に燃料になります。そうした多くの利点を活かしながら、地域力を向上し災害に強い地域づくりにつなげます。菜の花と地域食材を活かした「青空レストラン」も季節限定で開きます。

②「エコエネルギー100%古民家ハウス づくり」

海と山をつなぐ川の中流域にも菜の花畑を育てています。そこにある古民家を、地域内外の人が交流できるハウスとして改築中。電気は自然再生エネルギー100%を実現し、自然から電気を生み出すくらしを実際に学び体験できる場所として活用します。エコツーリズムと連携したプログラムも行います。

③「廃油リサイクルプロジェクト」

地域から出る廃食油を集め、バイオディーゼル燃料にリサイクルし、地域で利用する仕組みをつくり、エネルギーの地産地消と環境への意識向上を目指す取り組みです。

■昨晩は「ご縁」の不思議さを感じました。建築家の伴政憲さんとパニソニックの関連企業にお勤めの田中正敏さんが、釜石の山田さんのもとで出会い、どういうわけかそれぞれ別のルートで大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームに入られました。「あっ、なんでここにいるの!」とお互いにびっくりしたという話しでした。そのことを、昨日聞かせていただきました。そして、そのお2人を介して、私は山田さんとお知り合いになることができました。「利やん」は、人をつなぐ不思議な場所だな〜と思います。また、元々お酒を嗜まれない「大津グリル」というレストランの経営者である豊田令枝さんからは、お酒をちょっと楽しめるようになったので「利やん」にデビューしたいとのご要望があり、お店にお連れすることになりました。また、伴さんからも、「山田周生さんを『利やん』にお連れするので、一緒にどうですか~」とお誘いがありました。そのようなお誘いのコラボの中で「ご縁」をいただくことができました。昨晩は…というか、昨晩も盛り上がりました。豊田さんによれば、「琵琶湖の歴史や地形の話から、米の話、東北大震災の話、菜の花ディーゼルオイルの話、そしてどう暮らせば幸せなのかという哲学的な話まで、幅広く濃い濃い時間」だったそうです。あまり意識していませんが、結果としてそのような話題で盛り上がりました。楽しかったな〜。山田さんと伴さんは、車の運転があるのでお酒を飲まれませんでしたが、アルコールで調子を上げた私におつきあいくださいました。私は、幸せ者だな〜。昨日は、そうやって山田さんのプロジェクトのお話しを伺ったわけですが、釜石に行って実際に見てみたいと強く思いました。来年度は行ってみよう。

新年会

■年を越して色々仕事を抱えてしまっている状況なんですが、それでも新年会はやらなければなりません。いや、やりたい…が正しい表現ですね。上は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で学生たちがお世話になっている「大津の町家を考える方」の雨森鼎さんとの新年会です。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。雨森さんからは時々お誘いがあり、この「利やん」に来ていますので、新年会というよりも普通の呑み会のような感じでもあります。とはいえ、今年初めての「利やん」。お正月恒例人ですが、常連客へのサービスとして升酒をいただきました。

■昨年の春に社会学部を早期退職された原田先生の、昔の教え子の皆さん(すでに50歳前後)や、先生がかつて運営されていたネット上の「掲示板」にアクティブに書き込みをされていた皆さんが、先生と一緒に定期的に飲み会をされています。どういうわけかそこに私も参加するようになっているのです。何年か前に、「高槻ジャズストリート」で、初めてこちらの皆さんと出会ったように思います。その時以来、こうやってお誘いをいただいています。

■この日は、基本的に、昨年のホノルルマラソンを完走された原田先生のお祝いを新年会も兼ねてしようという話しだったのですが、全然マラソンの話しは出ませんでした。映画「スターウォーズ」のストーリー、どれが正しいのかということで、ああでもないこうでもないとみんなで話しをしていました。そういう雰囲気も、楽しかったな〜。皆さん、ありがとうございました。こうやって、先生のゼミの教え子の方達のみならず、非常勤で教えた昔の学生たちも集まってこられるというのは、本当にすごいと思います。原田先生の人徳ですね。写真は、原田先生がお撮りになったもので、3人でちょっと梯子酒をしている時のものです。一緒に写っているのは、原田先生が追手門学院に勤務されていた時の最初のゼミ生Mさんです。エエ感じの笑顔やな〜。

原田逹先生のこと

■滋賀県庁での「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」の後、JR大津駅のスターバックスで、4回生の卒論の「赤ペン先生」をしました。冬休みまでに、ゼミ生に卒論の原稿を真っ赤にして返却するべく、努力しています。さて、1時間半ほど「赤ぺん先生」をしたあと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。今年の春に早期退職された原田逹先生と「利やん」で合流。先生と私は、「利やん」のランニングチームである「チーム利やん」のチームメイトでもあります。この日は、「利やん」ではホノルルマラソンを完走された先生の帰国祝い。ひさしぶりに先生とじっくりお話しをすることになりました。原田先生には、ご在職中からいろいろお世話になってきましたが、今回も先生から元気をいただきました‼︎ 先生、ありがとうございました。

【追記】■後日、先生に今回の成績を教えていただきました。エントリー総数(車椅子も含む)28,675人(内日本人は11,087人、棄権数は不明)の内、9,103位。「男性65-69歳」では、706人中260位。男性全体では、10,777人中5,625位とのことでした。来年は、2回目のホノルルマラソンに挑戦する原田先生と一緒に私もエントリーしようと思っています。

福本くんのこと

■ひさびさに、福本正馬くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ行きました。「利やん」は、私にとって自分自身の「憩いの場」であり、友人の「社交の場」であり、いろんな仕事の「企画会議室」であり、「応接室」でもあります。そのことはともかく、福本くんとは本当にひさしぶりにお話ししをさせていただきました。

■福本くんは、世界を股にかけて、ビジネスを通じた地域や農業の振興に取り組んでおられます。(株)Local Developmentの社長さんでもあります。ちなみに、龍谷大学社会学部・脇田ゼミ1期生のOGと福本くんとは、某銀行で元同僚の関係でもあります。簡単に人がつながりますね〜。「世間は狭い」、「It’s a small world」です!

■来年の春からは、龍谷大学大学院政策学研究科が中心となって運営している、大学院修士課程の「地域公共人材総合研究プログラム」にも入学されます。ビジネスを通じて得た経験をもとに、地域振興に関する学術的な研究にも取り組まれる予定です。また、福本くんは、「滋賀県6次産業化プランナー」にも認定されています。今後、滋賀県の農村や地域振興にも一緒に取り組んでいく予定です。福本くんに、いろいろ教えていただきます。今晩は、大学院の合格をお祝いしながら、彼の近況報告をお聞きし、今後の滋賀県での活動に関する作戦会議もひらくことになりました。前向きに頑張っている若者と話していると、元気が出てきますね。

「利やん」で再会

■昨晩の出来事です。深草キャンパスでの研究部の会議を終えて、急いで大津に移動しました。元・滋賀県副知事で、私がかつて勤務していた「琵琶湖博物館開設準備室」や「琵琶湖博物館」で大変お世話になった上司、田口宇一郎さんと、ひさしぶりに大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いしました。田口さんからのリクエストで、かつて総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに一緒に取り組んでいた柏尾珠紀さんもお呼びしました。柏尾さんと私は、田口さんがお住いの地域で農業濁水の問題に関して調査研究をしていました。そんなこともあり、田口さんがお住いの集落で作成された『町史』を渡したいとのお話しがあり、ひさしぶりに3人で会うことになりました。ちょっと同窓会みたいな感じですね。いろいろ、3人で盛り上がりました!

■「脇田といえば『利やん』」と思っておられる方が多いと思いますが、それは田口さんに仕込んでいただいたおかげ…かもです。「利やん」には、田口さんに連れていっていただいたからです。25年前の事です。懐かしいです。ちなみに田口さんが「利やん」に通われてから、もう40年たっているとお聞きしました。自分はまだまだヒヨッコだと改めて反省⁈です。

■田口さんに仕込んでいただいたのは「利やん」だけではありません。組織での仕事の進め方等についても、いろいろ学ばせていただきました。また、田口さんがおっしゃった「仕事はな、ロマンがないとあかんねん」という教えを今でも大切にしています。今の私にとって、とても大切な財産になっています。私の「呑み」を通した人との付き合い方も、田口さんをお手本にしているような気がします。そういう意味では、私は「田口学校」の生徒なのでしょう(^^;;。他にも、私のような方達をたくさん知っています。

■田口さんは、先に帰宅されましたが、かつての研究仲間である柏尾さんとは、その後もいろいろお話しさせていただきました。研究のこと、農村の支援のこと、そして親の介護や看取りのこと…。やはり同窓会って感じですね。昨晩、楽しく、懐かしい、そして充実した時間を持つことができました。

脇田ゼミ2期生との再会

■少し前の出来事を報告しておきます。2007年3月に卒業した櫻井三佐紀くんと清谷宗真くんが、会いに来てくれました。会ったのは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。彼らのリクエストです。2人は「脇田ゼミ2期生」。私からするとついこの前に卒業したような感覚ですが、もう10年近く経っているんですね。歳をとればとるほど、時間が経過していくスピードは速くなって行きます。卒業後も何度か彼らには合っていますが、さすがに30歳を超えると貫禄がついてきました。立派になってきたな〜。櫻井くんは、メガバンクに就職しましたが、現在は転職して、東海地方のある自治体の地方公務員をしています。清谷くんは滋賀県在住。有名菓子メーカーに勤務されています。学生の時とは、発言する内容が違っています。まあ、当たり前なのですが、時間の経過とともに、彼らが社会人として鍛えられていることを実感しました。櫻井くんからは、面白い文献を教えてもらいました。元学生から色々教えてもらえるようになり、ちょっと幸せな気分でした。また、いつでも遊びに来てください。

■この櫻井くんと清谷くんの学年とは、何度か同窓会をしてきました。次回は、三重県のある自治体で地方公務員として勤務している、彼らと同学年のOBにお願いして、志摩地方で同窓会を開こうということになりました。これは楽しみですね。

【関連エントリー】

脇田ゼミ2期生の同窓会

ゼミ2期生との同窓会

————————

■一昨日から、ブログの調子が悪くなりました。ご迷惑をお掛けしますが、しばらくお待ちください。原因がわかりました。

■このエントリーのタイトルをクリックしてください。右側の下の方に「Last 10 entries」とありますので、そこから最近の記事をご覧ください。また、「Archives」からも過去の記事をご覧いただけます。操作を誤り「Categories」も消去してしまっています。ですので、古い記事の「Categories」は、内容とは一致していません。また、再構築する必要が出てきました。のんびりやっていきますので、おつきあいください。

鯨のベーコン

■おひさしぶりです。ひさしぶりに、このブログを更新をします。大学の研究部の仕事、老母の介護、総合地球環境学研究所のプロジェクトの推進…いろんな「縛り」のなかでストレスをため込み、時間もつくれず、精神的な余裕もなく…なかなか更新をすることができませんでした。みなさんに、お伝えしたい話題は山ほどあるのですが…。このままだと、このブログは更新されないまま「塩漬け状態」になってしまうので、取り急ぎ、更新をしておくことにします。鯨のベーコンの話しです。

■昨日、水曜日は、学科会議、教授会、社会学研究科委員会、研究科専攻会議と、ずらずらっ…と会議が続きました。いささか疲れたこともあり、年上の同僚のHさんと共に、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」へいくことになりました。カウンターの席につくと、お店のマスターが、「ワッキーの顔を頭に浮かべながら市場で仕入れてきた」という鯨のベーコン、それをぜひ食べろと言ってきました。そう言われると、注文をせざるをえませんね。

■ここで、ちょっと昔話しになります。 私の父親は船舶の内燃機関関連の仕事をしていました(2009年に亡くなりました)。そのような仕事の関係からでしょうか、南氷洋から帰ってきた捕鯨船がドックで修理をするさい、父は捕鯨会社にしばしば出向いていました。そして捕鯨会社から帰るとき、新聞紙に包まれた鯨肉のブロックをお土産によく貰ってきていました。そのような日の晩の夕食は、鯨のステーキでした。幼いころの私は、ステーキといえば鯨の肉のことだと思っていました。この鯨のステーキ、当時の冷凍技術のレベルが低かったせいか、子どもにはとても臭かったように記憶しています(生姜を効かせた醤油ダレにつけこんで焼いてはいましたが…)。また、鯨肉の繊維が、乳歯の隙間によく挟まったのです。嫌いでした。ということで、「ステーキ」は嫌いな食べ物だったのです。もちろん、ビーフステーキの存在を知らなかっただけなのですが。

■ところで、幼いころの私は鯨肉は嫌いでしたが、鯨のベーコンには大いに関心がありました。市場で売られている鯨のベーコンは、周りの赤い色も含めて妖しい魅力を放っていました。しかし、我が家では、この鯨のベーコンが食事に出ることはありませんでした。「ベーコンとは豚肉から作ったものなのだ。鯨のベーコンは代用品、偽物、紛い物だ」と食べさせてもらえなかったのです。鯨のベーコンは、レベルの低い食べ物…という扱いだったようにも記憶しています。鯨のステーキを、ステーキの代表みたいに言って子どもに信じさせていたくせにね…。まあ、そんなことも思い出しながら、昨晩は鯨のベーコンをいただきました。今や、ちょっとした高級品なんですけどね。

【追記】▪︎写真の鯨のベーコンですが、全体に赤っぽいものと、白っぽいものとがあります。赤いのは、着色してあります。鯨は脂分が多いので、見た目を鮮やかにして、食欲が増すようにと、昔から着色をしてきたようです。一方で、白いものは着色をしていないものです。こうやってお皿に「紅白」でベーコンを並べていただくと、めでたい感じになりますね。実際、様々なお祝いの場でも喜ばれてきたそうです。

「利やん」の一升瓶のカード

▪︎少し前のことになります。晩も早めの時間、スマートフォンに電話がかかってきました。誰からと思ったら、今年の4月に瀬田キャンパスに開学する農学部の教員&事務職員の皆さんたでした。私が行きつけの居酒屋である大津駅前の「利やん」にキープしている芋焼酎を飲んでも良いか…という確認のお電話でした。たまたま少し離れたところにいたものですから、私も農学部の皆さんに合流させていただくことにしました。皆さんは、農学部の農場に行かれた帰りに、この店に立ち寄ったのだそうです。

▪︎少し前のことになります。晩も早めの時間、スマートフォンに電話がかかってきました。誰からと思ったら、今年の4月に瀬田キャンパスに開学する農学部の教員&事務職員の皆さんたでした。私が行きつけの居酒屋である大津駅前の「利やん」にキープしている芋焼酎を飲んでも良いか…という確認のお電話でした。たまたま少し離れたところにいたものですから、私も農学部の皆さんに合流させていただくことにしました。皆さんは、農学部の農場に行かれた帰りに、この店に立ち寄ったのだそうです。

▪︎お電話をくださったのは、T課長。同じ職場の奈良県人会のメンバーということもあり、これまで何度も酒席をご一緒させていただきました。そもそも、T課長とのご縁の始まりは、私が龍谷大学に赴任した当時のことになります。岡山の地方入試の担当になったとき、いろいろお世話になりました。昼間の入試業務だけでなく、晩にはお酒の相手もしていただきました。美味しい日本酒をたくさんいただきました。懐かしい思い出です。

▪︎この日は、キープしていた一升瓶を飲み干してしまい、なんだか申し訳ないのですが、農学部の皆さんに新しい一生瓶を入れていただきました。なんといいますか、「酒飲みの仁義」…というのでしょうかね。こうやって「贈与」をしあうことで、人間関係は強化されていくというわけですね。ところで、この居酒屋「利やん」では、一升瓶が入るたびに記念写真を写してくれます。仲間のときもあれば、1人のときも、またたまたま居合わせたお店のご常連と一緒に写るときもあります。そのような写真はカードになって、一升瓶の首にリングでぶら下げられていきます。少しずつ増えていきます。数えると、カードは77枚になっていました。「利やん」に初めてきたのは、20数年前。通い始めたのは、龍谷大学に赴任した2004年からです。一升瓶のカードもその年からになります。2004年当時は、髪もまだあり、髭も黒いことが確認できます。どんどん歳を取っていることがわかります。こうなると、歴史を感じますね〜。

2015「びわ湖レイクサイドマラソン」/ サードプレイスとしての「利やん」

▪︎昨日は、2015年「びわ湖レイクサイドマラソン」でした。大津駅前の居酒屋「利やん」のマラソンチーム、チーム「利やん」も参戦いたしました。私はこのチームの(なんちゃって…)キャプテンなのですが、昨年は出張で、今年は練習不足と風邪のために欠場しました…。2年連続の欠場です。チームの皆さん、情けないキャンプテンで本当に申し訳ありません。

▪︎さて、チームの成績ですが、非常に健闘いたしました。昨年までは、15kmと12kmの2つのレースでしたが、今年は、ハーフマラソンと13.5kmと距離が伸びました。まずハーフマラソンです。龍大職員のSさんが3位(1:20:40)に、13.5kmでは同じく龍大職員のTさんさんが2位(0:49:32)に入賞。非常に健闘されました。昨年、15km・40歳代の部で優勝したHさんは、今回のハーフで14位(1:26:22)、12km40歳代の部8位だったOさんは、13.5kmで11位(0:55:55)。これまた健闘されました。その他のメンバーの多くも、自己の目標を達成し、全員完走されました。ということで、琵琶湖と比叡山をバックに記念写真。私も、来年は、レースに復活して自己記録を更新したいと思います。ちなみにハーフマラソンの自己記録は、1時間55分18秒です。できれば、自己記録を更新したいものです。チーム「利やん」には、ランナーだけでなく応援隊もいます。ご自身は走らないけれど、毎年応援をしてくださっているお店の常連の方達と店員さんです。今年は、私も応援隊にまわりました。今年は、ユニフォームが一新されました。明るいブルーに赤いライン、そして「利やん」というお店の名前の入ったシャツです。これは、チームオーナーである「利やん」のマスターが提供しているものです。私も来年は、これを着て走りたいと思います。

▪︎このチーム「利やん」。当初は、居酒屋「利やん」のマスターと常連の皆さんからできた素人集団でしたが、一昨年から、龍大職員のアスリートランナーの皆さんに参加していただけるようになりました。龍大では、教職員のチームで大津市民駅伝に出場していますが、駅伝に参加されるなかでも実力をもった皆さんたちに参加していただけることになったのです。そのため、チーム「利やん」は、急に実力を伸ばしてきている謎のチームとして注目をあびつつあります(ほんまか…)。実際、昨日のレースでは、あるメンバーがスタート前に次のような質問を受けたといいます。「チーム『利やん』て、最近すごいですよね。どういうチームなんですか ? どこにあるんですか ?」。実際は、「年1回集まって、それぞれのレベルで走ったあとに、美味しいビールと料理を楽しむ会」なのですが…。そのようなチームですので、参加される方達の働いておられる業界は実に多様です。食品、通信、建築・建設、保険、大学教職員…。大津駅前の居酒屋「利やん」という気持ちのよい「場所」に集まる人たちというのが、唯一の共通項になります。

▪︎ レースは午前中に終わりましたが、午後からは「利やん」に移動して、慰労会 / 宴会になりました。皆さん、この午後からの宴会があるからこそ、午前中のレースに参加しているのです。そこが居酒屋「利やん」のマラソンチームらしいところです。普段の仕事のことは忘れて、レースと酒・食事を、「利やん」の仲間と一緒に楽しい時間を共有できる…。とても幸せなことかなと思います。

▪︎ レースは午前中に終わりましたが、午後からは「利やん」に移動して、慰労会 / 宴会になりました。皆さん、この午後からの宴会があるからこそ、午前中のレースに参加しているのです。そこが居酒屋「利やん」のマラソンチームらしいところです。普段の仕事のことは忘れて、レースと酒・食事を、「利やん」の仲間と一緒に楽しい時間を共有できる…。とても幸せなことかなと思います。

▪︎左上の写真は、なかちゃんです。アルミサッシ工事会社の社長さんです。なかちゃんは、私よりも3つほど年上ですが、2010年の第1回を除いてすべて出場されています。年齢からいくと、なかちゃんの実力はなかなかのものです。もっとも、年齢とともにタイムが遅くなってきたので、少しだけ弱気になるとともに、私に対しても牽制をかけてきます(^^;;。「おい、ワッキー。おまえ、高島のハーフ(2012年のびわ湖高島栗マラソン)で出した記録、あれはな。おまえのベスト記録やからな(1:55:18)。もうあれ以上のタイムはでえへんから。あきらめ。無理せんと」なんてことをいうのです。しかし、ここで手を抜いては なかちゃん に対して失礼です。来年こそは、精一杯練習をして、なかちゃんとの勝負にケリをつけなくてはいけません。まあ、半分冗談なのですが、それはともかく、こうやって、異業種の仲良しの皆さんたちと、酒を飲みながらワイワイやることができる。これは、すべて「利やん」というお店のおかげです。昨日は、宴会の最中にLINEで娘から素敵な報告があり、そのことをチーム「利やん」の皆さんも一緒に喜んでくださいました。ありがとうございました。

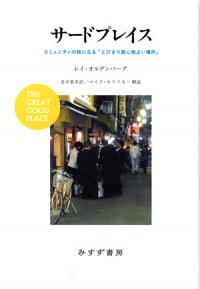

▪︎『サードプレイス コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(みすず書房/レイ・オルデンバーグ)という都市社会学の本があります。私にとっての大津駅前の居酒屋「利やん」は、オルデンバーグのいう「サードプレイス」なのだろうと思います。「利やん」は、地域づくり、マラソン、いろんな人のつながりの生まれる素敵な場所なのです。少しだけ、内容をご紹介しておきましょう。出版社のサイトから書籍情報を引用させていただきます。

▪︎『サードプレイス コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(みすず書房/レイ・オルデンバーグ)という都市社会学の本があります。私にとっての大津駅前の居酒屋「利やん」は、オルデンバーグのいう「サードプレイス」なのだろうと思います。「利やん」は、地域づくり、マラソン、いろんな人のつながりの生まれる素敵な場所なのです。少しだけ、内容をご紹介しておきましょう。出版社のサイトから書籍情報を引用させていただきます。

居酒屋、カフェ、本屋、図書館…情報・意見交換の場、地域活動の拠点として機能する〈サードプレイス〉の概念を社会学の知見から多角的に論じた書、待望の邦訳。

第一の家、第二の職場とともに、個人の生活を支える場所として都市社会学が着目する〈サードプレイス〉。そこでは人は家庭や職場での役割から解放され、一個人としてくつろげる。

著者オルデンバーグが、産業化‐効率化‐合理化を進めてきたアメリカ社会と、そのもとに展開されてきた都市計画が生んだ人々の孤独の問題を批判しつつ、地域社会を再び活気づけるための〈サードプレイス〉として注目するのが、地域に根ざし、長く人々に愛されつづけている地元の飲食店だ。「見知らぬ者どうしの気楽で面白い混交」を創り出し、情報交換・意見交換の場所、地域の活動拠点としても機能する、地元の飲食店や個人商店ならではの特質が社会学の知見をもとに照らし出される。

第I部では、〈サードプレイス〉の機能、特徴、物理的な条件が詳細に解説され、第II部では、イギリスのパブやフランスのカフェなどの具体例から、文化や国民性が生み出す〈サードプレイス〉のヴァリエーションが紹介される。さらに第III部では、社会・政治面での〈サードプレイス〉の課題とその解決策が論じられる。

全編を通じ、オルデンバーグが〈サードプレイス〉に向ける期待は揺るぎない。そこには長年「とびきり居心地よい場所」に親しみ観察してきた者の実感と、「コミュニティの問題は住民の力で解決できる」という市民魂がみなぎっている。

店舗設計、都市計画、マーケティング、地域社会づくりの分野に刺激を与えつづけてきた書の待望の邦訳。

目次

はしがき

第二版へのはしがき

序論

謝辞第 I 部

第1章 アメリカにおける場所の問題

第2章 サードプレイスの特徴

第3章 個人が受ける恩恵

第4章 もっと良いこと

第 II 部

第5章 ドイツ系アメリカ人のラガービール園

第6章 メインストリート

第7章 イギリスのパブ

第8章 フランスのカフェ

第9章 アメリカの居酒屋

第10章 古典的なコーヒーハウス

第 III 部

第11章 厳しい環境

第12章 男女とサードプレイス

第13章 若者を締め出すということ

第14章 めざすは、よりよい時代……と場所解説(マイク・モラスキー)

註

参考文献

索引

焼酎のカード

■先日、韓国の建国大学から金才賢先生と、先生が指導されている院生の方達が来日されました。その時のことは、「金才賢先生(韓国・建国大学)の来日」でエントリーしました。11月1日は、東近江市の一般社団法人「kikito」でのヒアリングを終えたあと、大津に戻りました。そして夕食を、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でとりました。韓国の皆さんにも、とても喜んでもらえました。

■写真は、そのときにキープした芋焼酎のボトルです。「利やん」では、焼酎の1升瓶をボトルキープするたびに、そのときに一緒にいるお客さんたちとの「記念写真」を撮ってくださいます。そして撮影した「記念写真」をパウチカードにして、1升瓶のボトルにリングでぶらさげてくれます。私がボトルを最初にキープしたのは2004年。その後11年間のあいだに、かなりのカードが溜まっています。1枚1枚が、思い出深いものです。今回は、韓国からの皆さんとの「記念写真」が付け加えられました!!

■「利やん」さんが、いつ頃からこのようなシステムを取り入れられたのか私にはよくわかりませんが、なかなか興味深いシステムです。先日は、同僚の原田先生の「大阪マラソン完走を祝う会」が「利やん」で開かれました。「大津ジャズフェスティバル」の現実行委員がお1人、そしてかつて実行委員をしていた方達お1人と私が集まり、4人で小さな宴会をもちました。そのときに、たまたま横のテーブルにいらっしゃったグループの方。どこかでお会いした方だな〜…と思って、焼酎の一升瓶にぶら下がっているカードをめくってみたところ、何年も前に、一緒に写真に写っていただいた方でした。カードを見ていると、私のような「老人力」がついて記憶力がなくなっている者でも、いろいろ思い出されてくるのでした。その方のお務めの会社まで思い出し、お声掛けさせていただきました。原田先生の「大阪マラソン完走を祝う会」であるにもかかわらず、隣のテーブルの方達と盛り上がってしまいました。

■「利やん」は、私にとっては異業種交流の場、「まちの『縁側』」でもあるのです。まちの『縁側』」については、このエントリーをお読みください。