プロジェクト骨格会議

■昨日は、明日10時から晩の19時半まで、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の「プロジェクト骨格検討会」が開催されました。もうじき、研究所内で、評価委員会が開催されます。国内外の審査委員の前で、プロジェクトリーダーがプロジェクトの進捗を報告して、審査委員からの質疑や意見に対応しなければなりません。そのようなこともあり、プロジェクトのコアメンバーが集まり、プロジェクトにブレがないか、「穴」はなのいか、そしてメンバー間に認識のズレはないか、根本的な点にまで立ち戻って、プロジェクトの「骨格」を再度チェックしました。

■なかなか厳しいやり取りもありましたが、なんとか問題点を抽出して整理し、クリアにして終了することができました。同じ専門分野、近い専門分野だと、このようなことをする必要はないのかもしれません。しかし、自然科学から社会科学まで専門分野の異なる研究者が集まってプロジェクトの取り組んでいるので、度々、こうやって根本の骨格にまで戻って確認を繰り返して行く必要があるように思います。そこが良いところでもあるわけですが、なかなか大変なのです。

■これに耐えられない人(嫌な人)は、個別ディシプリンに基づく環境研究プロジェクトはできても、相互に緊張感を孕みつつも、自分たちの持つ専門性を補完的に活かし合うような、総合的な環境科学研究は避けて通ることになります。加えて、このような総合的な環境科学に関する研究をきちんと評価できる学会がまだありません。時間もエネルギーも必要になります。多くの人たちは、コスト・ベネフィット的に見合わない(時間とエネルギーが必要な割には、成果の産出や評価の獲得が難しい)と判断すると思います。ですから、プロジェクトの内部の「何か」に、さらにはプロジェクトを通して見えてくる社会の「何か」に、強くコミットしている必要があります。

■骨格検討会の後は、プロジェクトのメンバーと内湖の調査に関して意見交換を行いました。いやはや、なかなかハードな1日でした。

プロジェクトの研究成果の出版

■今日は、総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究成果を書籍として出版するために、京都の本づくりのプロがおられる某所へ向かいました。その前に、腹ごしらえ。京阪三条で昼飯を摂ることにしました。京阪三条駅近くの「篠田屋」に行くことを思いついたからです。このお店の名物である「皿盛」を注文しました。この「皿盛」、ご飯の上にカツを乗せ、そこにカレーうどんの餡をどろりとかけたものです。和風の出汁とカレーの風味がミックスして、「なるほどここにしかない名物」だなと思いました。餡は、片栗粉のとろみでしょうか。普段だと食べないけれど、この日は、ご飯をしっかりいただきました。フルマラソンに備えてのカーボローディングですね。

■さて、京都の本づくりのプロがおられる某所には、総合地球環境学研究所のプロジェクトのコアメンバー会議で承認された企画案をもって行きました。プロジェクトのサブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内さんと一緒です。こちらでは、過去の出版の際にも、いろいろお世話になったのですが、今回は果たしてどうなるのだろうと思っていたところ、事前に企画案をお送りしてあったこともあり、編集長と担当の編集者の方には、本の目的や意図、その構成・目次案等について、おおいに関心を持っていただけたようでした。安心しました。また、有益なアドバイスもいただけました。いよいよ作業をスタートできるようなので、ひとまずは安心です。今後はいろいろ相談をしながら、プロジェクトのメンバーで執筆を進めて行くことになります。うまく出版でき多としても、それはまだ先のことになります。今日は、さらに翻訳して海外でも…という話しをしたわけですが、そういうことになると、さらに長丁場になるでしょう。翻訳のための費用も確保しないといけないし…。そうやっているうちに、定年まで後数年ということになるのかもしれませんね。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その7)

■今日の午前中、琵琶湖・南湖の水草問題のプロジェクトの活動に取り組みました。分野やセクターを超えた協働のネットワークを創出するために、いろいろな方達に相談をする日々が続いています。今日、まずは、大津市役所の企画調整課を訪問しました。大津市役所には、水草問題にストレートに対応する課はありません。それぞれの担当エリアに発生する水草問題を、それぞれが別々に予算要求して対応にあたっておられるのです。環境政策課、廃棄物減量推進課、公園緑地化、道路・河川管理課、観光振興課。いろんな課にまたがっているのです。ということで、企画調整課にはいろいろお世話になっています。将来は、大津市役所内部だけでなく、滋賀県庁琵琶湖環境部、さらには農政水産部との連携も必要になると思っています。連携すれば創造的な取り組みができるはずです。例えば、南湖水草問題協議会のような連絡調整組織があればいいのにな〜とも思っています。

■晩は、真野浜に隣接する自治会の会長さんたちに、プロジェクトの取り組み内容についてご説明するとともに、連携・協働のお願いをさせていただくことになりました。この「晩の部」の会場は、大津市の真野市民センターでした。家人がチェロのハードケースを車に乗せて市民オーケストラの練習に行ったので、車が使えません。移動手段は、「電車と徒歩」、あるいは「ランニング」ということになります。ということで、当然(⁈)、後者のランニングを選択しました。とはいっても、ランニングウェアではないので、汗をあまりかかない程度のゆる〜いスピードでのジョギング。というのも、会議資料を入れたショルダーバッグを袈裟懸していたし…。自宅から真野市民センターまでは、4.5kmぐらいでしょうか。ゆっくりしたジョギングでしたが、それでもやはり汗は出てしまいました。

■市民センターには、プロジェクトの仲間であり、真野浜で民宿「きよみ荘」を経営されている山田さんがお越しくだいました。そして真野学区、真野北学区の自治連の会長さん、真野学区の地域の方、それから支所長さんや市会議員の藤井さんもお越しくださいました。私たちが取り組む水草プロジェクトの取り組みの内容についてご説明させていただきました。

■みなさん、とても丁寧に耳を傾けてくださり、非常に前向きに受け止めていただいたように思いました。感謝です‼︎ 今日は、真野と真野北の皆さんだけですが、近日中に堅田学区の方にもご説明とお願いに上がる予定です。来年の2月には、葛川から真野、堅田、仰木までを含む西北部地区のゴミ問題に関する市民会議で、水草問題のお話しもさせてもらうことになりました。地域社会での水草の有効利用の仕組み(小さな循環)が、単なる有効利用を超えて、もっと別の価値を生み出し、地域の共助の仕組みをさらに豊かにしていくことにつながれば…と一生懸命説明させていただきました。気持ちが通じたと思います。嬉しいです。今は詳しくは書けませんが、いつかこのブログでも説明させてもらいます。

■琵琶湖に関わるようになって27年。龍谷大学瀬田キャンパスに勤務して14年。滋賀県民・大津市民になって1年9ヵ月。龍谷大学に勤務するようになってから、地域社会での活動や行政の仕事を通していただいたご縁の中で、このような水草問題の取り組みもスムーズに進んできているような気がします。ありがとうございます。今、私は、この水草のプロジェクトを研究者として取り組んでいるのか、地域住民ないしは市民として取り組んでいるのか、そのあたりの境目も曖昧で微妙になってきた。それが心地よいです。これは菊地さんがいうところの、「レジデント型研究者」というやつなんでしょうか。まあ、そうかどうかは別にして、少しずつ着実に前進しています。人生の第4コーナーを回って、いよいよ残りは直線100mです。

水草のこと、世界農業遺産のこと

■今日は、午前中、大津市の皇子山にある大津市公園緑地協会と、堅田の真野浜の「きよみ荘」を訪問しました。両方とも、琵琶湖・南湖の「水草問題」関連での訪問です。民間の力を主体に琵琶湖・南湖の水草問題を解決するための取り組み、少しずつでしかありませんが前進しています。写真は、その真野浜から撮ったものです。普段は対岸や比良山系が美しく見えるわけですが、今日のように湖と空の境目がわからない様な、こういう「水墨画」ような風景も素敵だなと思います。

■午後からは滋賀県庁に移動しました。滋賀県は、現在、世界農業遺産に向けて申請準備を進めています。私は、その申請準備のアドバイザーを務めています。今日は、その申請書の作成をアドバイザーとしてサポートさせていただきました。午後は県庁にこもって仕事をしました。職員の方達とじっくりディスカッションもできました。職員の皆さんは、様々な分野の専門家から、申請に必要な情報や視点に関していろいろヒアリングをされています。そのような、ヒアリングから得られた情報についても考慮しながら、ディスカッションの中で浮かび上がってきた難しい課題を、なんとか乗り越える道筋が見えてきました。安心しました。集中し過ぎて首や背中が凝ってしまいました。結局、今日は「水草問題」と「世界農業遺産」で1日を終えることになりました。両方とも、琵琶湖に関わる事柄です。人生の最後のコーナーで、なかなか愉快です。400mトラックでいえば、300m超えたあたりです。あとは残りは、直線100m。頑張ります。

報告会に向けの準備

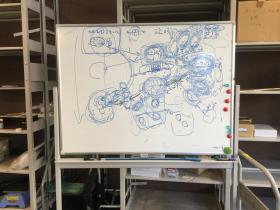

■今日は朝一番から総合地球環境学研究所に向かいました。少し寝坊をしたので、いつもは電車・地下鉄・バスで移動するのですが、今日は自家用車です。自宅からだと、いわゆる途中越えと呼ばれるルートで地球研に向かうことになります。慣れない道で、少し遅れての到着になりました。今日の会議の目的は、近々開催される所内の研究経過の報告会に備えて議論をして報告内容をブラッシュアップする殊にあります。月曜日の会議に続いての会議になりました。月曜日の会議のディスカッションでホワイトボードに生み出された「デッサン」(プロジェクトの地球環境問題研究の中への位置付け)を、今日の議論では組み込んで、報告会の予行演習とディスカッションを行いました。前回よりも前進したように思います。

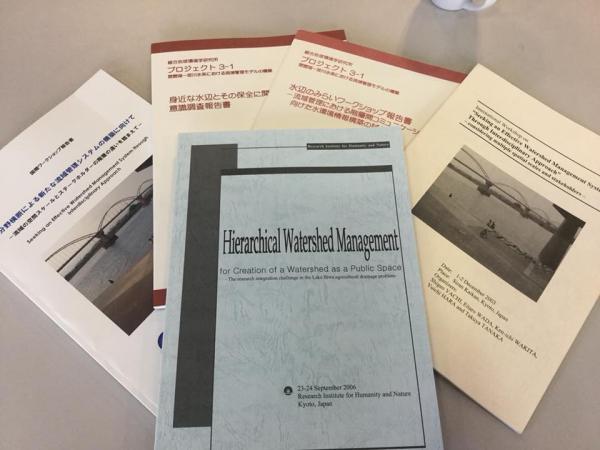

■ふと横を見ると、京大生態研の谷内茂雄さんの手元には、谷内さんと取り組んだ以前のプロジェクト(琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築)の報告書が置いてありました。地球研における超学際研究(TD研究)の蓄積を検討する研究のための資料になるようです。「地理的スケールに応じたCo-designとStakeholder engagementの方法論」。私は存じ上げませんが、大西有子さんという助教の方が取り組む予備研究(fs)のようです。資料は、10年ぐらい前のものです。懐かしいですね。昔の資料、ある意味で「歴史的な資料」になるわけですが、新しいプロジェクトに役立てば何よりだと思っています。

第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」

■総合地球環境学研究所が、第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」を開催します(2017年12月20日(水)・21日(木)/国立京都国際会館 Room D)。総合地球環境学研究所の私たちのプロジェクトは、このシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」と深く関わっています。以下は、このシンポジウムの開催趣旨です。

このシンポジウムでは、時間と空間を超えて、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに 焦点を当てた、持続可能な未来への新たなアプローチについて考えます。

現状の、地域におけるコモンズの悲劇に対する理解の背後には、認識され解決されるべき、地域・国・地球規模の間のコンフリ クトやシナジーのような超空間的な課題や、過去・現在・未来を包含する超時間的な課題が存在します。そのなかで、自然・社会・ 制度的な資本・資源の保護、またその開発についての分析が新たな研究の方向性への鍵となります。

ここでは特に、シナリオ開発や統合化指標、社会-環境-経済モデルを利用して、気候変動や土地不足状況下での水関連の課題 を取り上げます。

■現在参加している「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」では、流域の環境問題考えていく上で、「異なる空間スケールに分散するステークホルダー間に発生するディスコミュニケーション」という問題に注目しています。これは、流域だけでなく、地球環境問題を考える上でも、非常に重要なポイントになってきます。この原理的な問題意識については、以前参加していた総合地球環境学研究所のプロジエクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」から継承してきたものです。以前のプロジェクトの成果は『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(京都大学学術出版会)にまとめています。この成果本の中で、流域における空間スケールの違いが生み出す問題を、「階層化された流域管理」という考え方・理論的な枠組みを提案しています。

■今回のシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」では、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに焦点を当てる予定になっています。私たちは、この空間スケールの問題に先駆的に取り組んできましたが、今回のシンポジウムからも研究プロジェクトを深化させていくためのヒントが得られるのではないかと考えています。同時通訳もあるようです。環境問題に関心をお持ちの皆様、ぜひご参加ください。私も、20日だけですが参加する予定です(21日は、残念ながらすでに予定が入っています)。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

■今日も琵琶湖南湖の水草問題の関連で、午前中、南湖で漁業をされている漁師さんの御宅を訪問しました。いろいろお話しを聞かせていただきました。とても楽しかった。本来であれば、勉強になったと書くべきなのですが、勉強になるだけでなく何か将来一緒にいろんなことをさせていただけそうで、本当にワクワクして楽しかったのです。

■こんな感じで、少しずつ水草問題のプロジェクトに参加してくださる方達が増えてきました。まだ、プロジェクトの正式名も決まっていませんが、とりあえず動き始めています。ご参加いただいた皆さんが、それぞれの、ご自身の「持ち場」や所属されている「業界」ならではの、「餅は餅屋」的な専門的なお力を、「持ち場」や「業界」を超えた、横の連携の中で相補的に活かしあっていくことができれるのならば最高ですね。

■今日、お会いした漁師さんからは、いろいろお話しを伺いました。私の方から、「昔、琵琶湖の南湖は『貝の湖』でしたよねとお聞きしたところ(それほど、たくさんの貝が獲れていました)、「消費者の皆さんが琵琶湖の貝を食べてくれなくなったので獲れなくなった…」というご意見でした。琵琶湖では、マンガンと呼ばれる漁具で湖底を引いて貝を獲ります。それは、湖底の表面を良い意味で撹乱することなるのですが、そのことが貝の生息場所を作っていたというのです。消費者が琵琶湖の貝に関心を持たなくなると、貝を獲っても仕方がないので、漁師はマンガンを引くことがなくなってしまう…。結果として、水草が生えやすい環境を作ってしまった…。そういうご意見なのだと思います。

■どうして南湖が「貝の湖」でなくなってしまったのか。これまでは、河川から砂が供給されなくなったとか(砂防ダムのため)、高度経済成長期は有害な物質が流れ込んだとか、これまで、いろんな方達からいろんなご意見を聞かせてもらってきましたが、今日は琵琶湖で漁をされてきた立場からのご意見でした。なぜ水草が増えたのか。琵琶湖の渇水が契機となっているという意見が、自然科学分野の研究者の大方の見解です。1994 年 9 月、琵琶湖基準水位-123cm に達する記録的な大渇水が発生しました。この大渇水で南湖の湖底へ光がよく届ようになり、水草が今まで以上に成長する様になったことが、南湖に水草が生い茂る様になった原因だと言われています。漁師さんの意見は、その様な渇水になっても、漁師がマンガンで湖底を引く漁業がずっと継続していれば、現在の様なことはなかったのではないか…。その様な意見だと理解した。もし、そういうことなのであれば、「里山の様に適度に人間が手を加え続けないといけない、そうしないと南湖は荒れてしまう…」ということになるように気がします。すごく気になりますね。

■この話題以外にも、いろんなお話しをさせていただきました。大津の街中から流れている小さな河川の河口にビワマスの稚魚がいたとか…。びっくりしますね。その川にビワマスが遡上して産卵している可能性があるのです。まあ、そんなこんなで、ここには書ききれない。将来は、こんな事業が展開できたらいいねだとか、本当に楽しくワクワクしました。

■午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに、研究員をされている佐藤さんと淺野さんを訪ねました。草津、守山、野洲といった琵琶湖の沿岸沿いの地域と、野洲川流域の奥にある甲賀の地域との地域間連携を促進できたらいいね、どうしたらいいかな…、いろいろ相談をさせていただきました。なんだか、うまくいく様な気がするんだけど。

■滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのあとは大津市役所へ。自治協働課で、市民と行政の協働を促進してくための方策についていろいろ相談させていただきました。相談のあとは、買い物をして帰宅。一日いろいろありましたが、水草問題、流域内連携、協働推進…最後の買い物以外は、どれもが深いところでは、何らかの形で繋がっている課題なのです。少なくとも私には、そう感じられるのです。

故・舩橋晴俊先生のコメント

■昨日は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の研究仲間である京大生態学研究センターの谷内茂雄さんの研究室を訪問しました。研究プロジェクトの屋台骨の論理の枠組みを再確認するとともに、ちょっとネックになっていると思われるところをどのようにカバーするのか…そんなことでディスカッションするために伺いましたて。谷内さんは生態学者、数理生態学者ですが、時々、こうやってお互いにディスカッションをしています。この日のディスカッションは、先日、プロジェクトの会議に提案した、プロジェクトの成果をまとめる和書の目次構成に従って行いました。

■昨日は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の研究仲間である京大生態学研究センターの谷内茂雄さんの研究室を訪問しました。研究プロジェクトの屋台骨の論理の枠組みを再確認するとともに、ちょっとネックになっていると思われるところをどのようにカバーするのか…そんなことでディスカッションするために伺いましたて。谷内さんは生態学者、数理生態学者ですが、時々、こうやってお互いにディスカッションをしています。この日のディスカッションは、先日、プロジェクトの会議に提案した、プロジェクトの成果をまとめる和書の目次構成に従って行いました。

■ディスカッションのポイントのひとつは、谷内さんと一緒に取り組んだ地球研のプロジェクトの成果『流域環境学-流域ガバナンスの理論と実践-』(京都大学術出版会)の時代から継続していることでもあります。それは流域のもつ階層性、階層間のギャッブ、空間スケール間に発生する問題群です。『流域環境学』では農業濁水を通して、そのような問題について取り組みましたが、今回は生物多様性ということになります。この空間スケールの問題、スケールミスマッチは生態学的にも重要な問題のようです。

■谷内さんとディスカッションしていた時、ふと以前、以前のプロジェクトで実施したコメントワークショプのことを思い出しましたた。以前のプロジェクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」のコメントワークショップは、もう11年前のことなります。このワークショップに、コメンテータのお一人として法政大学の故・舩橋晴俊先生にご出席いただきました。舩橋先生のご専門は、私と同じ環境社会学です。舩橋先生にコメンテータをお願いをしたのは、舩橋先生のご研究からいろいろヒントをいただていたからです。先生からは、私たちの研究プロジェクトの持つ研究の実践性、問題解決志向性、文理連携のあり方や意味をきちんとご理解いただいた上で評価していただきました。ありがたかったです。その上で、舩橋先生の環境制御システム論から鋭いご指摘もいただきました。そのご指摘に、その時は、必ずしもきちんと答えられていなかったように思います。

■舩橋先生のご研究は、「環境制御システム論」という独自の社会システム論的アプローチからのものでした。常に、問題解決を志向されていた。批判的な分析だけではなく(このような研究はよくありますが…)、解決に至る道筋をきちんと示そうとされていた。私は、舩橋先生に指導を受けたわけではありませんが、そのような先生の研究の姿勢に、常に強く共感していました。

■昨日は、谷内さんの研究室に残っていたこのコメントワークショップの報告書を1部いただき、舩橋先生のコメントを再読しました。もし舩橋先生がご健在だったら、生物多様性に注目した現在のプロジェクトをどのように評価されるだろうか…そのようなことを想像しながら読み直してみました。あれから11年が経っているわけですが、「道 ぼちぼち歩む 自分の人生かみしめながら」だな〜、やっぱり…と思ってしまいます。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その3)

■昨日は、時間を見つけて走りました。一昨日は、時間もあり余裕を持ってのランでした。結果として、自分でも納得がいくランができました。調子が良かったのです。しかし昨日は時間がないのでと飛ばしすぎて、最後は「自滅」してしまいました。6km程度でランを中止することになりました。まあ、こんなこともありますよね。

■ランの後、大津の街に出かけました。昨日の夕方ですが、琵琶湖南湖の水草問題に取り組もうという有志の皆さんに、大津市内の某所⁈にお集まりいただきました。水草は砂浜に打ち寄せられて水に使ったままになっていると、腐敗して悪臭を発します。市役所には、「なんとかしろ」との苦情の電話がかかってくるそうです。市役所も、人を派遣してその水草を除去して焼却処分しています。もちろん、必要な費用の出所は税金です。悪臭がしないようにするためには、水際に漂着した水草を水から取り出して乾燥させる必要があります。手間もかかるのです。

■県庁は3億円程の費用を使って南湖の水草を刈り取っています。こちらが「琵琶湖の環境問題」の1つだとすれば、打ち上げられ悪臭を発する水草の問題は「琵琶湖の迷惑問題」になります。そのまま水際に放置すれば悪臭問題になってしまうわけですが、それをなんとか資源として有効利用できないか…。昨日の夕方お集まりいただいた皆さんの思いはその点にあ利ました。

■水草が打ち上げられる砂浜の直近にお住まいの方、そこで会社を経営されている方、本業のお仕事のなかで水草や草木の剪定したものを使い肥料にして配布されている公益財団法人の方…。皆さん、水草で困っておられたり、なんとかしなくちゃと考えておられたりしている方達。「餅は餅屋」と言いますが、いろんな現場のプロの知恵と力、加えてそこに地域の皆さんの協力があると、打ち上げられた水草の有効利用ができそうな感じがしてきました。水分を含んだ水草は重いです。それを簡単に除去する道具が、現場の知恵の中から発明されています。水草と草木の剪定したものを使うと良い肥料ができるのだそうです。ただし、発酵させるのに少し技術がいります。また、水草に混じっているゴミを取り除かねばならなりません。そこには手間もかかります。水草に混じっているオオバナミズキンバイ等の外来植物が混じっている場合の扱いをどうするのか、ということもあります。

■多額のお金をかけるのではなく、複数の現場の知恵と人びとがつながることのなかで、小さな資源利用の仕組みを立ち上げ、関わってくださる皆さんの、現場での発見によって少しずつ改良しながら成長させていければ素敵だなと思います。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その2)

■先月の22日に「びわ100」を完歩しました。その余韻にまだ浸っている翌日の朝、台風の被害のニュースを確認しました。ご近所でも、庭に置いてあった物置が飛ばされるような事故もおきていました。今回の台風、風がものすごく強かったですよね。facebookでも、大津市・真野浜で民宿を経営されている山田さんの投稿を読んでびっくりしました。大量の水草が浜に打ち上げられている状況を報告されていたからです。

■ということで、その日の午前中に真野浜を訪問し、山田さんにお会いしてきました。山田さんのお話しでは、大津市が、この水草の撤去に協力するとのことでした。しかし、市の作業が始まるのは少し先になるからと、まずは経営されている民宿のエリアから熊手で水草を集める作業をされていました。かなり陸地の方まで水草が打ち上げられていました。それだけ台風の風が強かったということですね。民宿のある敷地の松の木も一部折れてしまっていました。

■私が訪問した時、山田さんがお一人で、熊手を使いながら水草を集めておられました。その際、混じっているブラスチックを除いておられました。水草の塊に、ヨシ(葦)が混じって絡まっていると、塊になって、重く、作業がしにくいとのことでした。通常、台風がきたあとは、まずは水草が打ち上げられるわけですが(今回は、半端ではない量の水草が打ち上げられています)、この数日後、河川から琵琶湖に流れ込んだプラスチックゴミが打ち上げられてくるのだそうです。問題は水草だけではないのですね(以前と比較して、プラゴミは随分減ってきているそうです)。

■以前の投稿にも書きましたが、琵琶湖から浜まで一体のものとして考えることが、浜の保全という視点からは合理的かと思うのですが、法律上はそうなっていません。琵琶湖の中は滋賀県、水際は大津市、その先の陸地側の浜は地主さんと、その責任を負うべき範囲が区切られているからです。今日、山田さんとは、そのような所有に関わる法律的な制度とは別に、もっとこの浜が多くの人に「自分たちの浜」として利活用されたらいいな、活用しているから「自分たちの浜」として大切に保全しようと思う人が増えたらいいのにね…という話しになりました。公有・私有と制度的に区分された琵琶湖から浜へと続く一帯の場所の上に、「みんなの浜」という感覚が醸成されると素敵ですね。あえて言えば、小さな「コモンズの創造」ということになります。

■以上の琵琶湖の南湖の水草問題ですが、正確には、「刈り取った/流れ着いた水草を有効利用できていない問題」といった方がより正確かもしれません。南湖の水草の異常繁茂しないように、経験的かつ科学的に適切と考えられる範囲に抑えることが重要になるのでしょうが、湖の中の環境を人間の意図通りにコントロールすることは大変困難なことです。天候(日照)、河川から流入する水量、湖水の透明度、それから生態系の微妙なバランス…いろんなことが関連しているからです。

■以上の琵琶湖の南湖の水草問題ですが、正確には、「刈り取った/流れ着いた水草を有効利用できていない問題」といった方がより正確かもしれません。南湖の水草の異常繁茂しないように、経験的かつ科学的に適切と考えられる範囲に抑えることが重要になるのでしょうが、湖の中の環境を人間の意図通りにコントロールすることは大変困難なことです。天候(日照)、河川から流入する水量、湖水の透明度、それから生態系の微妙なバランス…いろんなことが関連しているからです。

■今すぐできることは、「刈り取った/流れ着いた水草を有効利用できていない」状況を変えていくことではないでしょうか。流れ着いた水草については、地域社会の中に、水草有効利用のための「小さな社会的な仕組み」を作っていくことが大切なるでしょう。真野浜で民宿を経営されている山田さんも、近所の家庭菜園やガーデニング、学校・幼稚園・保育園の花壇等で、流れ着いた水草が土壌改良剤として利用してもらえないかと常々考えておられます。現状は焼却処分にされています。ちょっとした工夫で、みんなで協力して少しずつ汗をかくことで、小さな顔の見える信頼関係のネットワークが生まれ、そのネットワークを土台とした「小さな社会的な仕組み」が動くことで、水草が有効利用されていくことが望ましいと思います。

■一方、刈り取った水草。これは南湖に異常繁茂した水草を滋賀県が巨額の費用をかけて刈り取ったものです。しかし、巨額の費用をかけてもその一部しか刈り取ることができません。ちなみに刈り取った水草は、自然乾燥・発酵させて、希望者に無料配布されています。しかし、あまりそのことが知られていません。このような刈り取った水草の有効利用の場合は、地域社会の顔の見える信頼関係だけでは解決していくことが難しくなります。企業や様々な団体も参加する、「大きな社会的な仕組み」を構築して有効利用していく必要があるのではないでしょうか。その場合も、できれば、そのような社会的な仕組みの中で南湖の水草を刈り取るための費用が、少しでも生まれてくると良いのになあと思います。

■ところで、先日、ある企業の社長さんに、この水草問題のことをご相談をしてきました。大変力強いお言葉を頂いくことができました。様々なセクター、業界を超えたつながりの中で、水草が有効利用される仕組みが生まれ、そこに社会的な意味や物語が付加され、地域社会のなかで有効性感覚が醸成されていくこと…それが単なる夢ではなくて実現できるのではという気になってきました。大きな目標を共有させていただき、写真の青空のような気分になりました。

■一昨日の話しになります。午前中は、大津市役所で「協働」と「オープンガバナンス」、この両方の問題を別々の部署の職員さんと相談をしました。大津市でこれまで取り組んできた「協働」に関する蓄積と、新しい概念である「オープンガバナンス」とは、多くのところで重なり合っているはずです。大津らしいオープンガバナンスの取り組みができるはずだ。これは楽しみになってきたな〜と思っています。「協働」と「オープンガバナンス」が、南湖の水草問題とどう関係しているのか、いつかこのブログでご報告ができるようになると思います。

■午後は、草津市へ移動しました。草津市の「アーバンデザインセンターびわこ・くさつ」で、総合地球環境学研究所のプロジェクト関連の座談会に参加しました。「びわこと暮らしに関する座談会」というワークショップです。これも水草問題関連のものです。「くさつ未来プロジェクト」の皆さん、滋賀県琵琶湖政策課、草津市環境課、草津未来研究所、守山市環境政策課の皆さんが参加されました。ファシリテーターは、加納圭さん(滋賀大学)と近藤康久さん(地球研)です。琵琶湖の良いところと困ったところという切り口から、最後は、水草問題についても皆さんと語り合いました。若いお母さんたちのパワーと発想の自由さに圧倒されました。琵琶湖南湖の水草の有効利用に関しても、おもしろいアイデアをいただきました。

■このような水草の問題は、広い意味で、地域内の資源循環システムをどのように構築していくのかという問題の一つになります。手探りですが、頑張って取り組んでいきます。