庭のシマトネリコの樹にカメムシが…。

▪️我が家の庭には、シンボルツリーのようにシマトネリコの樹が植えてあります。我が家は2階建てなのですが、その屋根の高さと同じくらい大きくなっています。ちょっと剪定の必要を感じています。剪定はともかくです、先日気がついたのです、このシマトネリコの幹にたくさんの緑色をしたカメムシがたくさん集まっているのです。どうして集まっているのか、とても不思議でした。調べみました。

▪️カメムシは、シマトネリコの樹液を吸いに集まっているようなのです。今、我が家の庭でも盛んにセミたちが鳴いていますが、そのセミが樹液を吸うように、カメムシも樹液を餌にしているのです。小さな傷をつけるか、もともとあった傷から樹液を吸っているようなのです。どして、そのようなことかわかったのかと言いますと、カメムシほどではありませんが、ハチもそれなりの数か集まってくるのです。アシナガバチの類ですが、じっと観察していると、カメムシを餌として捕獲しようとしているわけではないのです。九州大学大学院農学研究科・准教授の上野高敏さんのサイトを拝見してよくわかりました。カメムシが樹液を吸っているので、自分たちもおこぼれを頂こうとしているのですね。この記事の中の「カメムシとの関係」をご覧ください。

▪️庭では、農作物も植えています。もし、農作物にカメムシがついていたらすぐに駆除しますが、シマトネリコだとこのまま見守っておこうかなと思っていますが、どうなんでしょうね。これで、シマトネリコが枯れてしまうということはないと思うのですが。

【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

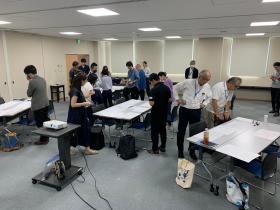

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。

瀬田キャンパスのウッドデッキと栗本慶一さんのこと

▪️今年度は特別研究員です。当初は、ちょくちょく研究室に行く予定にしていたのですが、これだけ暑いと、ちょっと気持ちが挫けてしまいます。でも今日は用事があり、瀬田キャンパスに向かいました。

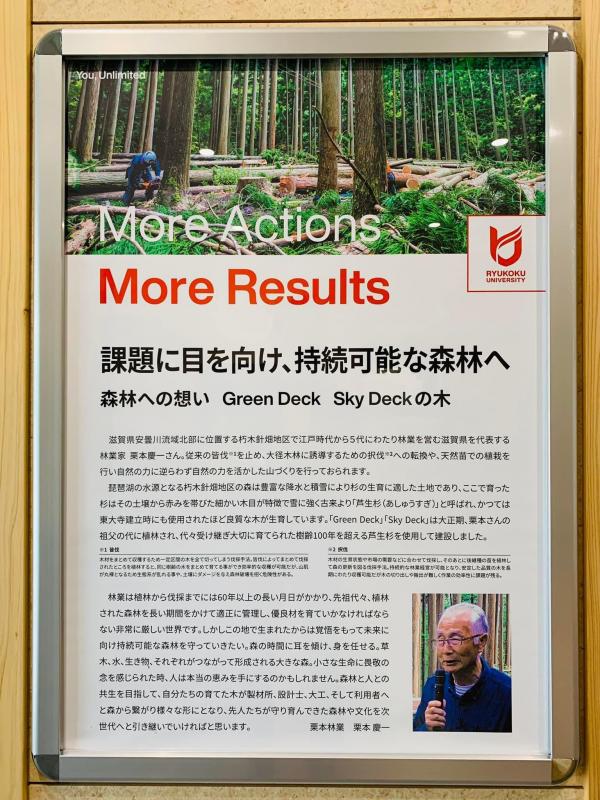

▪️ 2号館の入り口の近くに、このようなパネルが掲示してありました。瀬田キャンパスでは、滋賀県高島市朽木の杉材を用いたウッドデッキが整備されました。「Green Deck(グリーンデッキ)」、「Sky Deck(スカイデッキ)」です。パネルでは、この2つのウッドデッキの元になった杉材の育ててくださった林業家・栗本慶一さんのことが説明されています。また、栗本さんも林業に取り組むご自身の「お考え」を語っておられます。素晴らしいと思いました。ということで、ちょっと文字に起こしておきます。ちなみに、栗本さんのお顔の写真は、私が撮ったものです。

課題に目を向け、持続可能な森林へ

森林への想い Green Deck Sky Deck の木滋賀県安曇川流域北部に位置する朽木針畑地区で江戸時代から5代に渡り林業を営む滋賀県を代表する林業家 栗本慶一さん。従来の皆伐を止め、大径木材に誘導するための択伐への転換や、天然苗での植栽を行い自然の力に逆らわず自然の力を活かした山づくりを行なっておられます。

琵琶湖の水源となる朽木針畑地区の森は豊富な降水と積雪により杉の生育にきしたとちであり、ここで育った杉はその土壌から赤みを帯びた細かい木目が特徴で雪に強く古来より「芦生杉(あしゅうすぎ)と呼ばれ、かつては東大寺建立時にも使用されたほど良質な木が生育しています。「Green Deck」「Sky Deck」は大正期、栗本さんの祖父の代に植林され、代々受け継ぎ大切に育てられた樹齢100年を超える芦生杉を使用して建設しました。

林業は植林から伐採までには60年以上の長い月日がかかり、先祖代々、書林をされた森林を長い期間をかけて適正に管理し、優良材を育てていかなければならない非常に厳しい世界です。しかしこの地で生まれたからには覚悟をもって未来に向け持続可能な森林を守っていきたい。森の時間に耳を傾け、身を任せる。草木、水、生き物、それぞれが繋がって形成される大きな森。小さな生命に畏敬の念を感じられた時、人は本当の恵みを手にするのかもしれません。森林と人との共生を目指して、自分たちの育てた木が製材所、設計士、大工、そして利用者へと森から繋がり様々な形になり、先人たちが守り育んできた森や文化を次世代へと引き継いでいければと思います。 栗本林業 栗本慶一

▪️太字の部分は、私が強調した部分です。「森の時間に耳を傾け、身を任せる」。「タイパ」という言葉が登場する現代社会とはある意味「真逆」の生き方ですね。森は、様々な生き物や事柄がつながってできあがっていることは、仏教的に言えば縁起、自分が様々なご縁の中で生かされているということでしょうか。そのようなつながりが実感できた時に、森の中に生きる小さな生命もかけがえのない存在だと強く感じられるわけです。そして、そのようなことをリアルに感じられること自体が「本当の恵み」なのだと。森を貨幣的価値や尺度で捉えるのとは全く異なるお考えだと思います。素敵ですね。昨日は、このパネルの前で、この栗本さんのお考えを拝読して、静かに感動していました。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

「「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」」

NHK「体感!グレートネイチャー 名画が語る“地球の力”〜フランス・大地誕生の謎〜」

▪️録画してあったNHK「体感!グレートネイチャー 名画が語る“地球の力”〜フランス・大地誕生の謎〜」を視ました。5月に大阪中之島美術館で開催された「モネ 連作の情景」展を観覧していたので、大変興味深く視聴することができました。モネの時代の人びとは、鉄道を使ってあちこちに気軽に旅行でかけるようになりました。観光の始まりですね。モネも鉄道に乗ってあちこちに旅したのでした。そして、驚くような風景に魅了され、たくさんの絵画を残すのです。でも、そのような自然に魅せられたのはモネだけではありませんでした。ミレー、セザンヌ、そしてマティス。彼らが、魅了された自然の風景がどのように形成されてきたのか、番組の中ではその自然史・地学的な歴史がわかりやすく解説されていました。以下は、番組の解説です。

白き断崖エトルタ…、悪魔の絶景・ベリール…色彩と光の島コルシカ…19世紀、モネやセザンヌ等の画家たちを魅了した絶景から5億年に及ぶフランスの大地形成の謎に迫る!

19世紀後半、天才画家たちが競うように描いたフランスの絶景…。モネが描いた、奇観ベリールと白き断崖エトルタ。ミレーが愛した奇岩の森・フォンテーヌブロー。セザンヌが終生描いたサント・ヴィクトワール山、さらに色彩の魔術師マティスの原点・コルシカ島…天才画家たちを魅了したのは何だったのか?絵画の現場をたずね、そこに働く圧倒的な大地の力を体感!絶景誕生に秘められた5億年に及ぶ地球の歴史を明らかにする。

鉄道で気軽に旅行でかけるようになった時代、モネは鉄道に乗って旅した。そして、驚くような風景に魅了された。たくさんの作品を残した。ミレー、セザンヌ、そしてマティスらも。彼らを魅了した自然はどのように形成されてきたのか。番組ではわかりやすく解説していた。https://t.co/ZuulZjlkHG

— 脇田健一 (@wakkyken) July 22, 2024

庭からの幸せ

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️丸い実はツリバナの実です。昨年だったと思いますが、お世話になっている庭師さんに植えていただきました。ツリバナとは、里山でよく見かける低木です。このツリバナの前は、オセアニアの植物であるブラシノキを植えてありました。立派な木に育ち、赤いブラシのような見事な花を咲かせていました。ただ、周りの植物の成長を阻害する物質を出しているようで、それが気になっていました。アレロパシーと呼ばれる物質です。ということで、立派に育ったブラシノキを他所のお宅に移植してもらい、ここには純国産の里山に見られるツリバナを植えていただいたのです。この日、夕立が降った後、どの実にも雫がぶら下がっていました。この雫、レンズのような働きをしているのですが、写真ではあまりよく分かりません。世界を雫の中に取り込んでいるかのようです。こういうことにも、幸せを感じるようになりました。とっても小さな幸せですけど。

▪️朝、妻がハサミを持って庭を巡回して、ブルーベリーとプチトマトを収穫してきました。食卓にのぼるわけですが、ブルーベリーは毎朝のヨーグルト(もちろん無糖)に混ぜていただいています。こういうことも、小さな幸せでしょうか。自己満足であるわけですが、庭の世話から得られる小さな幸せ、大切にしたいと思います。

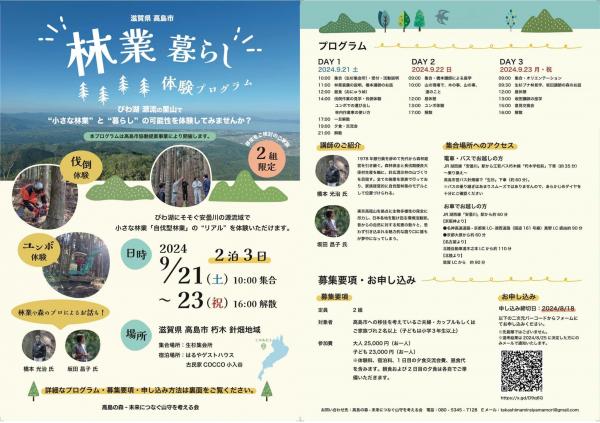

滋賀県高島市 林業 暮らし 体験プログラム “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験してみませんか?

▪️滋賀県高島市朽木針畑で「ちょっと林業体験」できるプログラムが開催されます。この投稿の題名にもあるように、 “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験することが目的です。ここでいう”小さな林業”とは、自伐型林業のことです。自伐型林業とは何か。このNPOのサイトにわかりすく説明してありますのでお読みください。

▪️このプログラムの対象は、高島市への移住を希望されているカップル、ご夫婦、ご家族です。このプログラムの準備をされている廣清乙葉さんも、古民家を利用したゲストハウスと林業に関わる仕事をされています。ご夫婦で、自伐林業に取り組もうと頑張っておられます。“小さな林業”と”暮らし”を両立させておられるわけですね。この針畑には、昨年度、1回生の「社会学入門演習」の2クラスの新入生の皆さんと訪問しました。その時、あまり時間はありませんでしたが、廣清さんからお話を伺いました。それ以来のおつきあいになります。実は、廣清さんは龍谷大学法学部のご出身です。高島市に関わる中で、移住者の方たちが、地元の方達と連帯しながら地域の課題解決のために頑張っておられる事例を知ることになりました。廣清さんも、そのような方達のお一人なのです。廣清さん、いつか龍谷大学の広報に登場してくださらないかな。期待しています。

「推し」とはなにか。東京ガスCM「母の推し活」篇(90秒)

▪️これは、東京ガスのCMです。偶然に知ったのですが、すてきだな、いいなと思いました。簡単に紹介すると、タクシードライバーをしているお母さん(おそらくシングルマザー)が、突然、30歳も年齢の違う韓国のアイドルに夢中になり、人生が広がっていくというストーリーです。こいうナレーションが背景に流れます。

私の中で何かが覚醒した。無彩色の世界が輝き始めた。ほんの少しの勇気があれば、一歩踏み出せば、そこに広大な世界があるんだ。推しが私たちをその先に連れて行ってくれる。でも、楽しすぎた。たぶん幸せすぎた。幸せすぎて…

▪️最後、韓国語も少し話せるようになり、韓国でのライブにも行くはずが…、なんと、コロナに罹ってしまいました。あらま。母親の「推し活」に呆れていた娘さんですが、韓国ライブを諦めて寝込んで塞ぎ込んでいるお母さんに、「何言ってんの、お母さんの押し活まだ始まったばっかじゃん」と元気づけて、わざわざ参鶏湯を作って看病するのです。この娘さんも素敵です。最後に参鶏湯のところで、ガスの青い火が出てきます。東京ガスですからね。それはともかく、こういう「推し活」は素敵ですね。まあ、CMなので企業のイメージ戦略に乗せられているわけです。動画にはこんな説明が。でも、良いなと思いました。

家庭や会社で懸命に働き、家族を支えながら「推し活」をする母親を題材として取り上げました。好きなものに熱中することを通じて、生活が充実し、暮らしが豊かになっていく様子を描くことで、一人ひとりを尊重し、「よりそい」「ささえたい」と考える東京ガスグループの姿勢をお伝えするCMです。

▪️このCM、東京ガスだから滋賀県ではTVに流れていないですね(大阪ガスはロザンのお2人ですしね)。調べてみると、第61回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール「テレビ広告部門 」を受賞されていました。なるほど。お母さん役は安藤玉恵さんです。ところで、このCMを制作した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんがこのように語っておられます。

近年、家族の役割の固定観念も変化が見られ、家族一人ひとりが、自分のやりたいことを我慢せずにやれる。それをお互いに尊重し応援するような家庭も増えてきています。そのひとつの例が「母の推し活」だと思います。母親は、誰かから求められてすることではない、完全なる自分の意志で行う「推し」という行為によって、未だ社会に根強く残る「母のあるべき姿」という役割の圧力から解放されて、家庭、職場などの決まりきった社会から飛び出し、新しい社会で自由にコミュニケーションをとることができる。

そして、他の家族もそれを応援することで、家族の絆を深めていく。そんな風に、推し活を単に流行としてではなく、「新しい家族のありかた」として描きたいと考えました。自分自身、推し活をしているわけではないので丹念にリサーチすることで解像度をあげ、表現としての本気度やリアリティを追求するためにリアルな韓国アイドルグループを起用しました。

▪️CMに登場するのは本物のつまり実在の韓国アイドルグループです。「ONEUS」(ワンアス)という名前のようです。チェックしてみましたが、お母さんが夢中になっているのはこのグループの여환웅(ヨ・ファヌン)さんで。「推し活」グッズから確認できました。そうそう、このCMの中で、お母さんと美容師さんが会話をするシーンがあります。そこで美容師さんが、お母さんの大好きな여환웅のいる「ONEUS」全体を「推し活」されていようです。そういうグループ単位で「推す」ことを「箱推し」っていうんですね。知らんかったわ。

▪️「推し」「押し活」は、現代日本社会の社会現象、文化現象としても捉えることができます。きっと「推し」を研究している人がいるだろうなと思って調べてみると、甲南女子大学人間科学部文化社会学科の池田太臣さんという方がおられました。甲南女子大学のオープンキャンパスのサイトかな…。よくわかりませんが、「なぜ人は推しを作って、推し活をするの?」という記事です。池田太臣さんの解説からは、「推し」という言葉の意味が、どんどん「進化」していっていることがわかります。そして、以下のように説明されています。これは、少し前に引用した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんと似たような考え方でしょうか。それは、社会学でいう「役割」概念を使いながら説明することもできるのかもしれません。「推し活」をすることで、一時的に「役割」から離脱することで自己を解放する…ということになるのかな。

強い熱意を持って推し活をするという行動の根底には、「自分の生活を自分のものにしたい」という思いがあると考えています。生活というのは、ある程度外から決められてしまう側面がある。朝起きて、仕事や学校に行って、帰ってと、「やらなくてはいけないこと」が生活の大部分にあるけれど、そうじゃない部分によって、「自分らしい」生活を作りあげていく。自分の生活の中に自分で決定できる世界があるんだと、自分らしさを求める場所として推し活が求められているのではないかと思います。

琵琶湖博物館第32回企画展示「湖底探検II―水中の草原を追う―」

▪️滋賀県立琵琶湖博物館のこの企画展、行きたいなと思っています。高度経済成長期以前、化学肥料がない時代、琵琶湖の特に南湖に生えてくる水草は大切な土壌改良剤や肥料=水草堆肥として使用されていました。この琵琶湖博物館のFacebookへの投稿に写っている道具、水草を引き上げるための藻取り道具なんだそうです。この熊手のような金具で琵琶湖の固定の水草を引っ掛けるのです。奥の方には、棒が見えると思います。これはかなり長いのです。金具に水草を引っ掛けて長い棒で引き上げるのです。それだけ、水草は貴重な資源でした。そのため、藻(水草)取りをめぐって、村々の間で争いになったこともよく知られています(藻取り相論)。

▪️湖岸の近くの地域では、水草を肥料として利用したわけですが、私自身の聞き取りでは、内湖の底泥等も肥料として使用されていました。湖東を流れる愛知川の河口にある栗見出在家という集落があります。この集落は、江戸時代に、愛知川の河口に堆積した土砂をもとにした新田開発で生まれました。しかし、新たに水田ができても肥料分が少ないことから生産性が高くないことがずっと課題となっていました。そこで、近くにあった大きな内湖・大中湖から固定の泥(ゴミと言っていましたが)を掬って持ち帰り、水田に漉き込むことが冬の大切な農作業だったといいます。現在のように外から肥料を持ち込むようなことはできなかったのです。地域にある水草や底泥といった資源を循環的に用いて農業を営んでいたのです。

▪️こちらが、この企画展のチラシです。

野生の水草は一本だけで生えていることはほとんどなく、同じ種類が集まって、あるいは違う種類が集まって草原を形成します。地上の草がそうであるように、背の低い草むらや、背が高く密生した大群落まで、水中にはさまざまな草原が出現します。

企画展示「湖底探検Ⅱ-水中の草原を追う-」では琵琶湖での研究成果を中心に、水中の草原の姿や人との関わり、そして草原を構成する水草たちの生活を紹介します。

▪️企画展は全部で6つの章から構成されているようです。第1章水の中に広がる草原、第2章南湖の水草の大繁茂を追う、第3章増えすぎた水草を刈り取る、第4章昔、水草は貴重な肥料だった、第5章湖沼生態系の中の水草、第6章多様な琵琶湖の水草たち。以下の動画「江戸時代の藻とり(藻刈り)に挑戦! Harvesting water plants from Lake Biwa using a method from the Edo period.」は、第4章と深く関係しているように思います。学芸員の方が、昔の道具を再現して藻取りの実演をされています。この動画の解説も転載しておきます。

「藻採り」と「藻刈り」について

肥料目的の水草採取は、滋賀県の市町村誌や民俗調査資料では「モトリ(藻採り・藻取り)」と呼ばれています。

この例に倣って私も動画の中では「藻採り」といっています。

タイトルには「藻刈り」を併記しています。これは冒頭で紹介した琵琶湖眺望真景図をはじめ、江戸末期に描かれた水草採取の様子を描いた絵が「藻刈図」と呼ばれることに由来します。

また「藻刈」や「藻刈り船」は俳諧の夏の季語としても使われています。

▪️この動画の中でも説明されている「琵琶湖眺望真景図」に関連したものとして、大津市歴史博物館のこちらの記事「企画展 描かれた幕末の琵琶湖 -湖・里・山のなりわい-平成15年5月21日(水)~6月15日(日)」をご覧いただければと思います。この企画展を紹介する記事の中に、「藻を採る農民たち」という解説があります。

▪️会期は、7月20日から11月24日までです。

【ルポ】生と死を見つめて 大都市・東京で高齢化進むマンモス団地

▪️東京・新宿のすぐそばにある巨大団地。その団地内での孤独死に関するルポの動画と「『孤独死が発生しています』憧れだったマンション群でまさかの掲示 都心の一等地なのに超高齢社会…日本の未来の縮図で起きた悲しい現実」という記事です。現代の地域社会の状況に社会学の立場から強い関心を持っていますが、そのことに加えて自分自身が前期高齢者になっていることもあるのでしょう、こういうニュースや記事のことが気になります。

▪️この動画(ルポ)では、老朽化した「戸山ハイツ」という都営住宅が取り上げられています。居住者の半数以上が高齢者です。動画では、この団地に暮らす、男性、女性2人の高齢者が登場されます。お2人とも、お一人暮らしです。いわゆる独居老人です。独居老人にとっての一番の心配事は「孤独死」です。男性は、奥様を亡くして1年ほど家に引き篭もる生活が続いたようです。しかし、今、日々のルーティンをこなした後は、団地の一角にある広場に行くようにされています。そこには、一人暮らしの方たちが集まってこられます。そこでは、おしゃべりを楽しまれているのですが、いつも来られる方が来ないと心配して、自宅まで確認に行って亡くなっていることを見つけたりして、安否確認のようなことをみんな気を使いながらされているようです。この男性は、自分の住まいではなくなりたくないそうです。それは、人に迷惑をかけるから。そう男性は語っています。理想は、救急車の中で死ぬことなのだそうです。団地内の独居老人同士のゆるやかなネットワークでつながっていても、人に迷惑をかけずに死にたいという思いに、複雑なものを感じます。

▪️この動画に登場される女性は、記事の方ではお名前も出てきます。遠藤シマ子さん(86歳)。遠藤さんは、現役のヘルパーさんです。週2回、全身まひの男性宅へ通って身の回りの世話全般を担当されています。娘さんからは、その年齢だとヘルパーさんに助けてもらう側だと言われておられるようですが、地域の活動にも積極的に参加しながら、元気にお過ごしです。月に1回、団地の方やご近所の方たちとカラオケの会を開催されています。これも、ゆるやかなネットワークです。

▪️昨年のことです。いつも参加しているのに来ない人がいることに気がつかれました。孤独死でした。しかも亡くなられた方は、親族からも関わりを拒否されていました。孤独死は、1人の個人の問題ではなく、その人を取り巻く様々な関係のあり方に関する問題でもあるのです。記事の最後には、以下のように書かれています。

「悲しい話ですが、団地内で孤独死が発生しています」。遠藤さんが暮らすマンション1階の掲示板には、いつの間にかこんな案内文が貼られていた。「どきっとした」。独居している隣人の顔が浮かんだ。友人や知人を孤独死させたくない。定期的に電話をかけ、郵便物がたまっていないかどうか注意しているが、1人でやれることには限界がある。

一昔前なら、新聞受けに新聞がたまっていると「おかしい」と気づくことができた。でも今は、異変が見えづらくなっているという。「孤立したら駄目。つながりがないと」。せめてカラオケ会は、誰もが来られる場所にしたいと考えている。

▪️そもそも孤独死とは、どのように定義されるのでしょうか。これ、簡単なようで難しい問題のようです。「『孤独死』現象を構成する諸要素に関する考察」という論文にそのポイントが整理されています(39~40頁)。

既存の多様な「定義」の内容を考慮して「孤独死」現象を暫定的に構成してみると、大きく次のような5つの項目に関連する要素の組み合わせとして整理することもできる。

A 一人暮らしで

B 孤独に生き

C 死んだ後

D 誰にも知られずに

E 相当期間放置された後に発見すなわち、「孤独死」現象は「死」という契機を通して発現するものであるが、「死」の前、つまり「生」と「死」に関わる社会的意味までも全て含む現象である。上に提示した5つの項目は「死」という要素を前後にして,生前と死後の状況における「孤独死」現象を構成する表層的/深層的要素と対応している。その対応関係の具体的な内容は次のようである。

▪️「具体的な内容」については、実際のこの論文をお読みになってご確認いただければと思います。

【追記】▪️上記の論文の執筆者が内閣府の「『孤独死・孤立死の実態把握に関するワーキンググループ」で報告された時の資料のようです。

「孤独死・孤立死」という「問題」「問題」としての複合性

そして、その「定義」における難しさ」(呉獨立 九州大学韓国研究センター)