第92回企画展 「写真展 50年前の琵琶湖・堅田 ―大西艸人がみた自然と営み―」

▪️大津市歴史博物館の写真展です。以下、公式サイトからの転載です。

大西艸人(そうじん)氏が撮影した、50年以上前の堅田や仰木の写真を展示します。大西氏は、昭和41年(1966)から昭和46年(1971)まで仕事で堅田に赴任し、休日を利用して堅田周辺の風景や琵琶湖の風景を数多く撮影しました。昭和40年代の堅田は、琵琶湖大橋の開通(昭和39年)や堅田町と大津市、瀬田町との合併(昭和43年)、江若鉄道の廃線(昭和44年)など、町並みや暮らしの風景が大きく変化した時期にあたります。

本展では、大西氏が撮影した写真から約80点を展示するとともに、現在堅田・仰木に暮らす人々のインタビューを交えながら当時の様子を紹介することで、町が持つ地域の魅力と変遷を紹介します。

▪️この堅田のあたりは住まいにも近く、よく行っている場所になります。現在とはどのように違っているのか、かつてはどのような風景だったのか、強い関心があります。

企画展「写真展 50年前の琵琶湖・堅田」チラシ

第 92 回企画展「写真展 50 年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-」展示目録

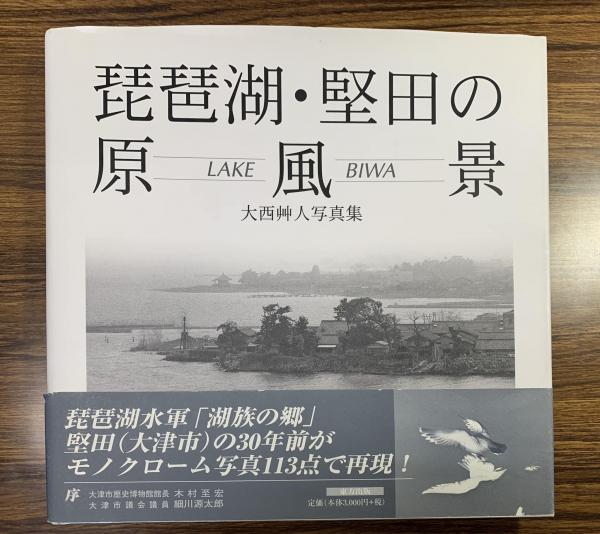

▪️今回の企画展の写真家・大西艸人(そうじん)さんの写真集、研究室の書架にきちんとおいてあります。写真展を観覧する前に、この写真集予習をしていこうと思います。タイトルは堅田となっていますが、山裾に広がる棚田の農村仰木の風景をうつした作品もあります。

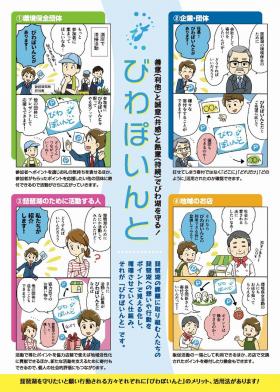

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に

▪️今日は、午前中だけで授業は終わりました。隔週で教授会等の会議が入るのですが、今日はありませんでした。その代わり、教員の研修会がありしまた。なのですが、誠に申し訳ないのですが、今日は休ませてもらいました。いつもは、こういうのは必ず参加しているんですけどね。

▪️今日の午後は、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に、事務局長の藤澤栄一さん理事の山田英二さんと共に、法人の活動状況に関してご説明にあがりました。雄琴温泉の「滋賀おごと温泉 びわ湖花街道」社長の佐藤祐子さんと、「株式会社大津衛生社」社長の伊藤竜成さんです。お二人とも、「琵琶故知新」が準備している「びわぽいんと」に共感してくだり、本法人の会員になってくださっています。

▪️今日は、佐藤さんと伊藤さんから、大切なお話、元気が出てくるお話を伺うことができました。本当にありがたいことだと思っています。今日いただいたアドバイスやご意見、法人の事業に活かしていけるように頑張ります。今日は、社会へのビジョンをお持ちのお2人の経営者にお話を伺うことがてきて、本当に幸せでした。ありがとうございました。もっと頑張らねば、ですね。個人の利益を煽るこの資本主義の社会の中で、自分以外の「他者」のために頑張ること、他者に「贈与」すること(利他)が、どのような形で可能なのか、そのような仕組みを社会の中に実現したいのです。龍谷大学が定めた行動原理、「自省利他」とも大いに関係していると思います。

山の中の小学校の運動会

▪️高島市朽木にある朽木西小学校の運動会に関するFacebookへの投稿です。投稿されたのは、高島市朽木針畑の小入谷でゲストハウスを経営されている藤村さんです。藤村さんには、4人のお子さんがいらっしゃいますが、最後のお子さんが6年生で、来春卒業されます。このご投稿を拝見すると、豊かな自然の中で、少ない人数だからこそ、ここならではの「育ち」があるように思います。素晴らしいでする。ご投稿にある写真ごとのキャプションを拝見すると、この運動会の中心部分を藤村さんのお子さんや児童の皆さんが中心になって運営されていることがわかります。また、この小学校を卒業された若者(藤村さんのお子さん)たちも、やはり運動会の運営に関わっておられます。今年生まれた赤ちゃんから90歳近い人たちまで、地域の皆さんが心の底から楽しめた運動会のようです。藤村さんのご投稿をぜひお読みください。そして、この小学校のある針畑に移住してみようかな思う方が現れてくださるととっても嬉しいです。

まだ真夏の琵琶湖

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️ということで、近くのレストランに出かけて遅めのランチをいただきました。琵琶湖畔にあるレストランです。食事のあとは、外に出てみました。木岡らすると、琵琶湖はまだ真夏の感じですね。でも、空は若干秋らしさも感じられますかね。昨日は、義父の葬儀で、ひさしぶりに眺めた若草山や生駒山など奈良の景色が心に沁みましたが、今日は琵琶湖の景色です。琵琶湖のブルーが心に沁みました。

山の中のコミュニティで子育てを(滋賀県高島市朽木針畑)

▪️滋賀県高島市朽木針畑。学生さんたちと今年の6月に訪問しました。私は引率の関係で2回。1回目は針畑郷の生杉、2回目は小入谷を訪問しました。山の中の細い道を進んでいくと、突然、山の中に桃源郷が現れる、そんな感じがしました。不思議な、そしてとても素敵なところです。40年ほどにわたって、移住者の皆さんがここで暮らしてきました。ただ、お子さんが高校に行く段階になると、ここを離れることもあるようです。今は小学生が5人おられますが(先生も5人)。6年生が卒業すると3人になってしまうとのこと。少し心配ですね。小学校、どうなるのかな。地域にとって学校がなくなるってとても大きな出来事なんです。トップは、ゲストハウスを経営されている藤村さんのFacebookへの投稿です。

▪️京都市内で医師として働きながら、この針畑の小入谷で暮らしておられるTさんも、藤村さんのfacebookをシェアしながら、以下のように投稿されていました。

僕が暮らす山の中の小学校です。児童5人の本当に小規模の学校。先生も5人笑。先生に支えられ、集落の方々に支えられ、森や川、自然に守られて子どもたちは濃密で大切な経験をして日々自分のペースで成長しています。こんなに豊かな子ども時代が過ごせる場所は他にない!と思うくらい。田舎での子育てに興味のある方いらっしゃったら是非お声かけ下さいm(_ _)m

▪️これは、個人的な思いつきにしかすぎませんが…。ここでのびのびと育った方達が、またこの場所に同窓会のような形で集まってくださったらいいなと、ふと思いました。ここで暮らした経験が、山を降りた後もどのような形で生きているのか(活きているのか)、そのことが多くの方達に伝わると良いのかなと思いました。かつてこの針畑で暮らした時の思い出も含めて、きちんと記録にとっておくと、将来きっとこの山の中のコミュニティ作りに役立つのではないかと思いました。なんといっても、40年間、移住者の方たちがやって来られる場所って、すごいと思います。

▪️都会を離れて自然が豊かなところに移住したいと考えておられる若いご家族がおられましたら、ぜひ藤村さんにご連絡をとってみてください。もちろん、私に連絡をくださっても結構です。藤村さんの御一家や、Tさんにおつなぎします。

2023夏原グラント 市民環境講座第2回目「活動を楽しく継続していくために」(2)

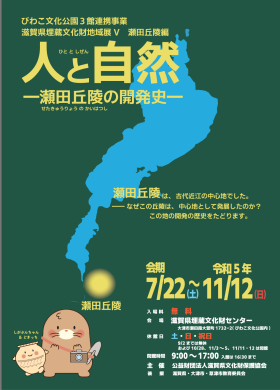

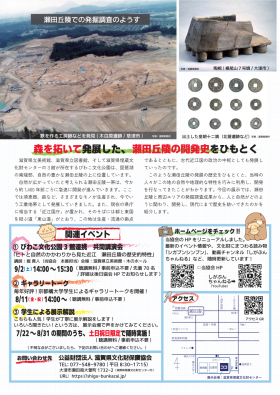

滋賀県埋蔵文化財地域展Ⅴ(瀬田丘陵編)「人と自然-瀬田丘陵の開発史」

▪️龍谷大学瀬田キャンパスのある瀬田丘陵には、滋賀県立図書館、滋賀県立美術館、滋賀県埋蔵文化といった施設があり、瀬田文化ゾーンと呼ばれています。図書館や美術館、せっかくキャンパスのそばにあるのだから、瀬田キャンパスの学生の皆さんにも通ってもらいたいと思うのですが、私の知り合いの学生の皆さんはあまり関心がないようです。そういう私も、それほど通っているわけではないので偉そうなことは言えませんが。たまに利用する程度です。勿体無い…と自分でも思います。今回ご紹介するのは、図書館でも美術館でもありません。私も行ったことがない滋賀県埋蔵文化財センターの展示です。考古学の展示なのですが、「瀬田丘陵の開発史」というサブタイトルを拝見して、俄然、関心が湧いてきました。以下は、サイトからの転載です。

【内 容】

滋賀県立美術館、滋賀県立図書館、そして滋賀県埋蔵文化財センターの3館が所在するびわこ文化公園は、琵琶湖の南端部、自然の豊かな瀬田丘陵の上に位置しています。

古代、この地は現在の県庁に相当する「近江国庁」が置かれ、そのそばには都と東国を結ぶ道「東山道」がとおり、この地は生産・流通の拠点であるとともに、古代近江国の政治の中枢としても発展していったのです。

今回の展示では、瀬田丘陵と周辺エリアの発掘調査成果から、人と自然がどのように関わり、開発し、現代にまで歴史を紡いできたのかを紹介します。【場 所】滋賀県埋蔵文化財センター

【開館時間】9:00~17:00 入館料:無料

【開催期間】 :7/22(土)~11/12(日)

※9/2までは無休、以降は土・日・休日は閉館(ただし10/28・11/3~5・11・12は開館)

※9/2までの土・日・休日は展示解説しています。

▪️転載させていただいた文章の中に、「近江国庁」とあります。説明にもあるように現在の県庁のような存在です。この「近江国庁」関して、JR大津京駅改札内コンコース(改札口正面)の展示スペースで展示されています。そこには、以下のような解説が行われていました。

近江国庁は、奈良時代から平安時代にかけて、現在の滋賀県庁にあたる近江国(現在の県は当時、国と呼ばれていました。)の行政の中心的な役割を果たした役所に当たります。

現在の知事にあたる国司の長官には、藤原武智麻呂(716年任)、藤原仲麻呂(745年任)など、古代の著名な政治家が着任しました。特に藤原仲麻呂は平城京(当時の都、現在の奈良市)で太師(現在の総理大臣にあたる)の地位にありながら近江国の長官の地位を手放しませんでした。これは近江国からえられる莫大な財力のためだったと考えられます。

▪️瀬田丘陵の辺りは、須恵器や鉄の生産が盛んで、今でいう工業地帯として発展してきたといいます。さらに、東西の交通の要衝でもありました。そういう意味で、「生産と流通の拠点」でありここから富が生み出されたのですね。だから、藤原仲麻呂は奈良の都で太師をしながら同時に国庁の庁官も手放さなかったと…。なるほど。夏期休暇中に訪問してみることにします。

甲賀市の児童クラブの皆さんのための演奏会

▪️今日は、吹奏楽部の仕事がありました。ということで、その仕事が終わったあと、ひさしぶりに練習を見学させていただきました。練習場では、部員の皆さんが、来週25日(火)に甲賀市で開催されるコンサートに向けて、若林監督や児玉コーチの指導のもと練習に取り組まれていました。25日は、NPO法人「わくわくキッズ」さんが市内で運営されている、8つの児童クラブ700名の児童の皆様に、龍谷大学吹奏楽部の演奏を楽しんでいただくことになっています。

▪️NPO法人「わくわくキッズ」さん とのご縁は、2020年に始まりました。「わくわくキッズ」さんからご依頼があり、児童クラブの皆さんを対象としたコンサートで演奏させていただきました。大変喜んでいただきました。ところが、新型コロナのために、残念ながらその後3年間はコンサートを開催できない状況が続きました。というわけで、今回のコンサートにはすごく期待していただいているようです。ありがたいことです。この日のコンサートには、私も部長として同行します。楽しみにしています。

「社会学入門演習」報告書の原稿執筆

▪️今年度は1回生の「社会学入門演習」を2クラス担当しています。火曜日の2限が10組、木曜日の2限が1組。両クラスとも、現在、高島市の中山間地域で移住者の方達から伺ったお話をもとに、文章にまとめているところです。それぞれ、A4で3枚から4枚程度の原稿を書くことになります。だいたい4000字から多くても6000字まででしょうか。

▪️今年度は1回生の「社会学入門演習」を2クラス担当しています。火曜日の2限が10組、木曜日の2限が1組。両クラスとも、現在、高島市の中山間地域で移住者の方達から伺ったお話をもとに、文章にまとめているところです。それぞれ、A4で3枚から4枚程度の原稿を書くことになります。だいたい4000字から多くても6000字まででしょうか。

▪️移住者の皆さんから伺ったお話は、音声データとしてすでにシェアされており、その内容を各自で整理してくれています(まあ、やっていない学生さんもいるかもしれませんが…)。その整理をもとに、原稿を執筆しています。おそらく、これだけのまとまった原稿を書くことは、大学に入学して初めてのことでなのではないでしょうか。原稿の提出は定期試験が始まる前までになっています。学生さんたちにとっては、少しハードな感じかもしれませんね。頑張ってもらいたいと思います。