セイヨウシャクナゲ

■我が家の小さな庭のセイヨウシャクナゲが咲き始めました。ひとつの蕾の中に、これだけのたくさんの花が準備されていることに、毎年すごいなと感動しています。我が家の花は、可愛らしいおとなしいものが多い中で、このセイヨウシャクナゲはとってもゴージャスです。花びらを広げて満開になるのは、もう少し先になります。2段目の写真、左側か蕾が開いたものです。中から、たくさんの花が現れました。これから花びらを広げていくわけです。きちんと開花するのは明後日ぐらいでしょうか。右側は膨らむ前の蕾です。事前に蕾の数を数えたのでが、全部で17もありました。これまで、世話の仕方が悪かったせいか(剪定の仕方を間違った)、花を咲かせない年がありました。よく勉強して、世話をしたいと思います。

■左は、アジュマチョコレートチップです。背丈の低い、常緑多年草です。青紫色の色鮮やかな花が咲いています。とってもシックな色の花です。右は、ネモフィラとチューリップです。ネモフィラは、当初、葉ばかり伸びて花が咲かないのではと諦めかけていましたが、急に花を咲かせてくれ一安心です。それに対して、一緒に植えたチューリップの方は、イマイチかな〜。それでも、嬉しいです。来年は、ネモフィラをもっとたくさん咲かせたいと思います。

■話は急に変わりますが、大学の瀬田キャンパス1号館にある噴水の周りに、ハスの苗が並べられています。もちろん、ハスは水生植物なので、大きなバケツのような器に入れられています。近くに寄ってみると、「2023年度龍谷IP『植物園をつくろう』作品」とあります。龍谷IPとは、大学が取り組んでいる「新たな教育プログラム(再構築を含む)の創出により、本学の教学促進・充実を図ることを目的とする『企画選定型』の事業」のことです。「植物園をつくろう」というのは、この事業の中での取り組みのようです。ハスの成長を見守りたいと思います。このブログでも、成長の様子についてお伝えしたいと思います。

■話は急に変わりますが、大学の瀬田キャンパス1号館にある噴水の周りに、ハスの苗が並べられています。もちろん、ハスは水生植物なので、大きなバケツのような器に入れられています。近くに寄ってみると、「2023年度龍谷IP『植物園をつくろう』作品」とあります。龍谷IPとは、大学が取り組んでいる「新たな教育プログラム(再構築を含む)の創出により、本学の教学促進・充実を図ることを目的とする『企画選定型』の事業」のことです。「植物園をつくろう」というのは、この事業の中での取り組みのようです。ハスの成長を見守りたいと思います。このブログでも、成長の様子についてお伝えしたいと思います。

2004年と2026年

■昨日から、2023年度の授業が始まりました。大学としては一昨日の月曜日からなんですが、私の週の最初の授業は火曜日からですので。この日の授業は、「社会学入門演習」です。今年度は、「社会学入門演習」を2クラス担当しています。1組と10組。今日、火曜日は10組でした。

■私がイタンビューをする形で、ひとりひとりの自己紹介をしてもらいました。まあ、私がインタビューしたんでは自己紹介ではないですけどね。インタビューの中では、学生の皆さんが、どこから通学されているのか、差し障りのない範囲でお聞きしました。遠い人は、神戸の北区(六甲山の北側)から通学されていました。大変だな〜。通学時間は2時間を超えるそうです。頑張って卒業して欲しいと思いました。長時間の通学時間も、有効に利用して欲しいと思います。

■あと、いろいろ、お話を伺いながら思うことがありましたが、一番、心に残ったことは次のようなことでしょうか。私が自己紹介をしているときに、「龍谷大学には2004年から勤務しています」と言ったことへの反応です。今年入学された方達(現役)は、2004年生まれなのだそうです。考えてみれば、当たり前なのですが、それでもやはり「おお、そうなんや」と思わずにはいられません。しかも、皆さんが卒業されるのは、2026年度(留年しなければ)。それは、私が定年退職する年度でもあります。

■10組の皆さん、明るくて、とても良い雰囲気でした。素敵ですね。

フジとクマバチ

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

藤の花はクマバチのように力がなければ蜜を吸うことが出来ない、固いフタに閉ざされています。クマバチにとって藤の花は他のライバルに取られない蜜であり、藤にとってはクマバチだけが自分の花粉を運んでもらえるので、受粉できる確率が高くなります。こういった関係を「相利共生(お互いが利益を得られる関係)」と呼び、彼らは切っても切れない関係にあるのです。

■なるほど、そういうことなのか。子どもの頃から、フジの花とクマバチとの間には何か関係があるのかなと思っていましたが、今日、初めて調べてみました。なるほどね〜。クマバチのことをもう少し。こんなふうに生きているんですね。

【追記】■クマバチというと、音楽好きの方たちはリムスキー・コルサコフの「クマンバチの飛行」(熊蜂の飛行)という曲を連想するはずです。wikipediaによる解説ですが、「このロシア語の”Шмель”、英語の”bumblebee”の和名はミツバチ科マルハナバチを指す(ミツバチよりも大型だがクマバチよりは小型)」とのことで、どうも私がいつも見ているクマバチとは違うようです。ちなみに、「クマンバチの飛行」の演奏をご覧いただければと思います。これは、オーケストラ用にかなりアレンジされていますし、演奏自体もかなり演出を盛り込んでいて、普通の演奏とは違いますが、観ていて楽しいです。

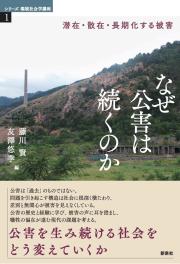

シリーズ環境社会学講座第1巻『なぜ公害は続くのか」(新泉社)

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

公害は「過去」のものではない。

問題を引き起こす構造は社会に根深く横たわり、差別と無関心が被害を見えなくしている。

公害の歴史と経験に学び、被害の声に耳を澄まし、犠牲の偏在が進む現代の課題を考える。

公害を生み続ける社会をどう変えていくか——。

〈公害の歴史が教えるのは、見えていたはずのものが不可視化されていく過程である。その背後には、環境侵害の影響を背負わされるのが社会的に弱い立場の人びとに偏るという、公害の最初期から続く社会構造もある。

公害の「解決」を強調する動きが、実は公害発生の経緯を引きずるものであり、現在の環境問題にも影響を与えているのであれば、不可視化の仕組みに注意し、それに対抗する方法を考える必要がある。——編者〉

【目次から主な内容】

序章 不可視化される被害と加害……藤川 賢・友澤悠季

I 公害とは何か

第1章 足尾銅山鉱煙毒事件にみる公害の原型……友澤悠季

第2章 新潟水俣病にみる公害被害の現在……関 礼子

第3章 日米の産業廃棄物問題と草の根環境運動……藤川 賢

コラムA 複合公害としてのアスベスト問題……堀畑まなみ

II 環境的不公正の潜在と拡大

第4章 なぜカネミ油症被害者は被害を訴え続けなければならないのか……宇田和子

第5章 熱帯材と日本人——足下に熱帯雨林を踏み続けて……金沢謙太郎

第6章 マーシャル諸島発「核の正義」を求めて……竹峰誠一郎

第7章 環境正義運動は何を問いかけ、何を変えてきたのか……原口弥生

コラムB 環境過敏症という名の「公害」……堀田恭子

III 公害は終わっていない

第8章 NIMBYと「公共性」……土屋雄一郎

第9章 水俣病にとっての六五歳問題——「先天性(胎児性)という問い」から……野澤淳史

第10章 「記憶」の時代における公害経験継承と歴史実践……清水万由子

第11章 環境リスク社会における公正と連携への道……寺田良一

コラムC 公害地域再生が目指すもの……林 美帆

終章 不可視化に抗うために……藤川 賢・友澤悠季

Crown Imperial

■一昨日からプチマイブームです。一昨日は奈良県で開かれた甥の結婚式に出席しました。滋賀の自宅からの車での行き帰りには、たまたまマーチを聞いていましたが、その中のこの曲がすごく印象に残りました。「Crown Imperial」(作曲 : ウォルトン)。作曲家のウォルトンは、イギリスの作曲家です。私は不勉強なので、ウォルトンの「ビオラ協奏曲」しか聞いたことがありません。つまり、よく知らない作曲家なんですね。ちなみに、この動画は、YouTubeで見つけました。The Bands of His Majesty’s Royal Marinesによる演奏です。以下は、YouTubeの解説です。かっこいいですね〜。

ロンドンの「ロイヤル アルバート ホール」で開催された「マウントバッテン フェスティバル オブ ミュージック 2012」 の「クラウン インペリアル」。有名な英国の作曲家ウィリアム・ウォルトンがエドワード8世の戴冠式のために書いたこの曲は、エドワード8世の退位後、1937年に彼の兄弟であるジョージ6世の戴冠式で初めて演奏されました。その後、1953 年のエリザベス 2 世女王の戴冠式と、2011 年のウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの結婚式で演奏されました。

春爛漫

■趣味は何ですかと問われたら、「庭、ガーデニングです」と絶対に答えると思います。立派に大きく成長したり、花を咲かせたり、そうなる以前の状況についても、まめに世話をしていたせいか好きになってきました。わくわくするんですね。「花だったら綺麗に咲いてから写真撮っても良いんじゃないの」と思われるかもしれませんが、そうではないのですよ。

■1段目左はギボウシ。山菜のウルイのことだと教えてもらいました。ただ、お店に売っているウルイは美味しく食べられますが、我が家のものは…ちょっと美味しくありませんでした。1段目右はエビネです。我が家には2箇所にエビネが植えられています。2段目左はアマドコロです。調べてみると、「食用とするのは春先に出てくる若芽と、地中に伸びている根茎です。若芽はウルイにも似た食感と豆類やアスパラにも似た風味と甘みがあり、とても美味しい山菜です」とありました。でも食べません。可愛らしい、スズランのような花が咲きます。我が家ではあくまで観賞用です。このアマドコロには、黒い芋虫が初生します。ヒゲナガクロハバチの幼虫です。気をつけてないといけません。

■2段目右はオダマキ。いわゆる山野草の仲間ですね。これから花を咲かせます。あと数日でしょうか。3段目左は、親しい職員の奥村康仁さんからいただいたモッコウバラ。とうとう咲きました。これからたくさんの黄色い花が咲きます。3段目右はミヤコワスレ。「本州、四国、九州の山地に自生するミヤマヨメナの園芸品種」なんだそうです。春に咲く菊です。4段目左は庭の法面のイカリソウ。花はピークが過ぎたかもしれませんが、可愛らしハート型の葉がたくさん出てきました。4段目右はホコバスミレ。庭に勝手に咲いてきたものを集めて、余っているプランターに植えてみました。植え替えてよかったです。白い花を咲かせています。

■まあ、こういうのって、自己満足でしかないのですが、ガーデニングは精神を安定させますね。素晴らしい効果があると思います。

『環境社会学事典』が刊行されました。

『環境社会学事典』が丸善出版から刊行されました。私も「地域と流域」(「第16章 環境社会学と地域づくり」の16-3)を執筆しました。高価格で自ら購入される方は少ないと思いますが、もし図書館等で目にしたら、ぜひ手にとって中をご覧ください。https://t.co/5CPi26HJVI #環境社会学事典

— 脇田健一 (@wakkyken) April 9, 2023

準拠集団

■Facebookに投稿したものを、ブログに転載いたします。孫娘に関する投稿です。ひな子といいます。だから、ひなちゃん。

「ひなちゃん通信」です。ひさしぶりですが、写真はありません。

先月、ひなちゃんは赤ちゃんの頃から通った保育園を卒園しました。今月から小学生です。入学式はまだですが、学童保育に通い始めました。初めての学童保育、どうだったのかな…と心配になりますが、機嫌よく帰宅したようです(お父さんがお迎えに行きました)。

大変興味深いことを、娘(母親)が教えてくれました。学童保育に行く前と行った後とでは、ひなちゃんに少し変化があったというのです。喋り方が変わったのだそうです。たぶん、学童保育の先輩たちに影響をされているのですね。学童保育に通うお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、ひなちゃんが、これから目指すべきモデルなのかな。社会学の古典的な用語で言うと、「準拠集団」(reference group)が保育園から小学校に変わった…ということになるのかな。こうやって、少しずつ成長していくのですね。

ひなちゃん、今までの保育園とは違うので、戸惑うこともあるとは思うけど、学校と学童を楽しんでね。

身の回りの分別廃棄

■自宅の勝手口のそばに資源ゴミをストックするボックスを置いています。以前はアルミ缶(ほとんど発泡酒ですが)もそのボックスにためていましたが、今は普段利用している生協のスーパーが引き取ってくれるようになりました。これは、ポイントがつきます。今、ボックスの中はビンと燃やせないゴミだけ担っています。■ついゴミ出しを忘れて溜まりごちだったビンなんですが、つい最近、すべて出すことができました。ボックスの中は空っぽになりました。ゴミの問題を考える場合は、その行く末にまで思いを馳せて考えなければいけないのですが、それでも少し気持ちがスッキリしました。

■自宅の書斎も机周りを少し整理をして、仕事をしやすくしました。まだ、書類や資料の類を分別廃棄しなければなりませんが。それでも少し気持ちがスッキリしました。こんなことなら、もっと早くスッキリさせておくんだったと深く反省しています。職場の研究室の整理も進めなければとも思います。2025年には、勤務している社会学部が、大津市の瀬田キャンパスから京都市の深草キャンパスに移転します。当然、研究室も引越しになります。そのタイミングに合わせて、整理をしていこうと思います。まずは書類や資料の類の分別廃棄ですかね。ほとんど、もう廃棄でしょうね。

■この歳になって、あまり「この資料は後で役に立つかも」などと、考えない方が良いように思います。もう自分のやるべき仕事は限定されてくるわけですし。そう、これからの分別廃棄は、残りの人生、その生き方の問題でもあるわけです。でも、好奇心は持ち続けたいですね。となると、分別廃棄しても、また増えていくような気がしないでもありません。

卒業生からの連絡

■卒業生から連絡がありました。その卒業生は、大学時代は私のゼミ(3・4回生)で、体育局のガチの部活動をしながら、教職を目指していました。がんばった結果、高校の社会の教員になりました。教員になって、4年目です。で、今回は別の高校に異動になったことから、先ほどLINEで連絡をしてくれたのです。先月には、担任として前任校で卒業生をおくりだしたようで、その写真も送ってくれました。教員として頑張っておられますね。

■彼が1回生の時にも、私が担当する「社会学入門演習」に所属していました。その入門演習の実習で、滋賀県内のある地域を訪問しました。その時はまだ大学生になりたてで、初々しい感じだったのですが、「将来は高校の教員になります。いつかこの地域の高校で働きます」と笑いながら(冗談で)言っていました。でも、それが本当のことになりました。笑いながらいっていた高校に異動になったのです。素晴らしいです。