鹿児島の路面電車

▪️昨日から龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行後半に同行するために鹿児島にきています。ところで、昨日、新幹線を降りて鹿児島中央駅から外に出て街を眺めた時にまず目に入ってきたもの、それがこの「ぼんたんあめあ」の大きな広告でした。このお菓子の会社=セイカ食品株式会社は、鹿児島に本社があります。個人的にはとても懐かしいです。少年の頃、遠足の時によく持って行ってました。少年時代は九州にいましたから、思い出深いお菓子です。

▪️「ボンタンアメ」の次に目に飛び込んできたのは、路面電車でした。路面電車のある街って素敵でよすね。少し前のことになりますが、保護者懇談会で岡山と広島に出張しました。この両市とも路面電車が走っていました。道が広いことと路面電車は関係しているのでしょうか。また、道が広いことと戦災とは、なんらかの関係があるのでしょうか。

▪️ところで、鹿児島中央駅の停車駅に行って路線図を眺めてみました。ありました、ありました「脇田」という停車駅が。ただし、「わきた」ではなくて「わきだ」と読むようです。ちなみに私と同じ苗字の脇田って方、鹿児島には多いのですが、こちらも「わきだ」とお読みするのかもしれませんね。ちなみに、私の脇田の脇の字は、戸籍上は月に刀が3つです。

▪️この路面電車、少し変わった形をしています。3両編成のようですが、両橋の運転席のある部分はとても短いです。Facebookにどうしてこのような形をしているのかなと投稿したところ、鉄道関連の企業にお勤めのBさんがきちんと解説してくださいました。珍しい電車を拝見できて、65歳のおじいさんですが、喜んでいます。

低床部分を少しでも多くとるために、台車を運転席直下に置いたものです。台車間隔が大きくなるとカーブやポイントが曲がれなくなるため、客室(低床)部分をフローティング車体として関節構造になっています。意欲的な車両ですが、構造が特殊すぎデッドスペースも大きいため鹿児島市電だけの採用となりました。

中間車体は両端を台車付き運転席部分に引っ掛けてぶら下がっている形ですね。

隠れ念仏と涙石

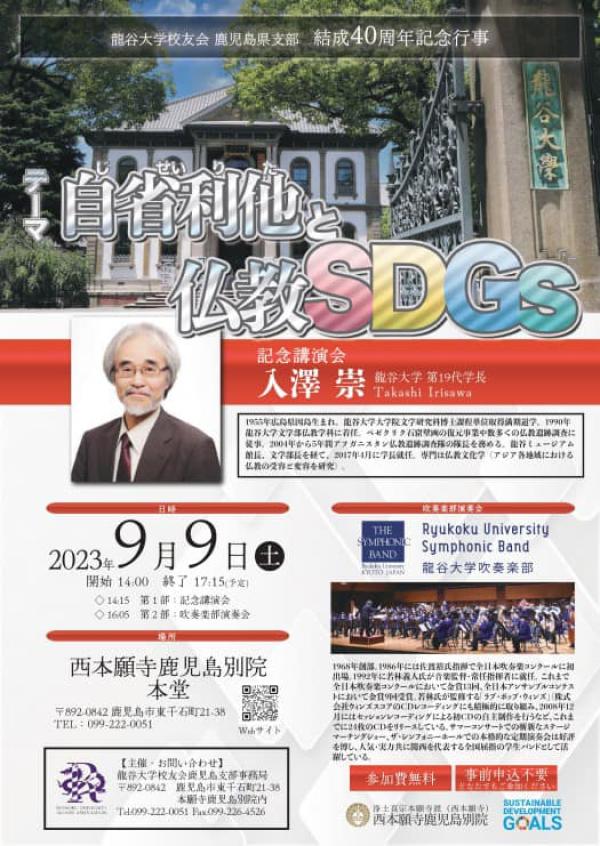

▪️校友会鹿児島県支部が結成40周年を迎えられたということで、本日は、西本願寺龍鹿児島別院で記念イベントが開催されます。前半は、入澤崇学長による記念講演会「自省利他と仏教SDGs」、後半は谷大学吹奏楽部による演奏です。

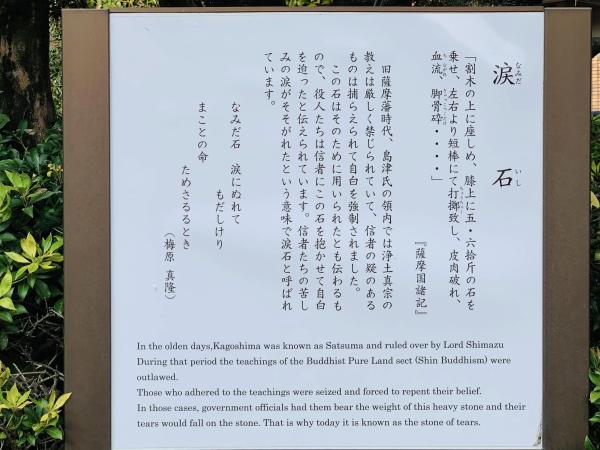

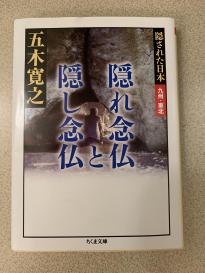

▪️昨日は、イベント会場である別院でリハーサルが行われました。私が別院に到着した時、まだリハーサルまでに時間があったので境内にある「涙石」を拝見させていただきました。かつて薩摩藩は300年にわたって真宗を禁じていました。そして300年間にわたって弾圧してきました。密かに信仰する人びとを捉えて割木の上に座らせ、この石を抱かせて自白を迫りました。「隠れ念仏」です。この石には殉教した方達の苦しみの涙が染み込んでいます。ということで、今回の鹿児島までの新幹線のお供は五木寛之さんの『隠れ念仏と隠し念仏』でした。隠し念仏の方は鹿児島県ではなくて岩手県です。私は岩手県にもご縁をいただいているので、とても気になっていますが、今回はまずはこの「涙石」を拝見して深く感じるものがありました。

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(2)

▪️龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)です。コロナ禍のため、ずっと大学生らしい課外活動もできなかったのですが、やっと思う存分演奏旅行にも行けるようになりました。素敵な笑顔がいっぱいですね〜。昨年の演奏旅行は、岐阜でしたが、部内に陽性者が出たため、一般公演が中止になりました。今年は、今のところそのようなこともなく、皆さん元気に演奏をして鹿児島の皆さんと交流をされています。今日から、部員の半分の皆さんは関西に戻りますが、残りの半分の皆さんは明日の鹿児島別院本堂での演奏会のために鹿児島で頑張っています。夕方からリハーサルです。私もそこに合流します。

▪️以下をクリックすると、龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)をご覧いただけます(いただけるはずです…)。

「唐湊幼稚園」

「鹿児島情報高校」

「原良小学校」

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(1)

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

▪️今日は夕方から別院本堂でリハーサルが行われます。ということで、JR京都駅から鹿児島中央駅まで新幹線で移動します。京都駅のみどりの窓口で、乗り換えが楽だし運賃も安いからと勧められて、新神戸駅で「のぞみ」から「さくら」に乗り換えました。新神戸駅で「さくら」がやってくるのを待っていると、よくある電子音ではなくジャズの演奏が流れてきました。曲はあのチャップリンの「スマイル」。へ〜っと思いました。素敵じゃないですか。ジャズの街をアピールしているのですね。ネットで調べると、こんな記事が見つかりました。神戸は生まれ故郷なんですが、神戸にいたのは、0歳から4歳まで、そして16歳から25歳まですし、震災もあってか街の雰囲気がすっかり変わってしまったので、なんだか今では他所の街のような感じではあります。でも、そのうちに遊びに行きますから。

ハマオモトヨトウ

▪️少し気温が下がって、庭の世話がしやすくなってきました。コムラサキ、綺麗な色の実になっています。横にはハギが植えてあるので、そのうち花を咲かせるでしょう。ハギの横はシュウメイギクなのですが、今年は暑さでだいぶ枯れてしまいました。残念です。

▪️そしてそして、タマスダレが全滅です。あっという間にハマオモトヨトウの幼虫に食べられてしまいました。これは蛾の仲間らしいのですが、ものすごい勢いです。以前は手で取り除いていたのですが、今年は諦めました。毎年、発生します。薬は撒きたくないのですが頼らないといけないのかなあ。

▪️このハマオモトヨトウと、スミレの類を食べるツマグロヒョウモンがうちの庭では目立ちますね。これ以外にも、いろいろ虫がやってきます。シマトネリコの下には、小さな黒い糞が落ちています。これは、シマケンモンという蛾の幼虫の糞らしいです。幼虫そのものを、肉眼では確認できないのですが…。まあ、我が家の庭はいろんな虫にとって、良い場所なのかもしれません。そう思うことにします。

龍谷ミュージアム 秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

▪️龍谷ミュージアムの秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」の情報です。以下は、この特別展の公式サイトからの転載です。

江戸時代、全国の寺院では、上方や江戸で造られた金色に輝く立派な仏像が、ご本尊として安置されました。一方、小さなお堂や祠、民家の仏壇や神棚などには、その土地の大工さんやお坊さんたちの手による、素朴でユニークな仏像・神像がまつられ、人々に大切に護られてきました。この展覧会では、青森・岩手・秋田の3県に伝わった約130点の仏像・神像をご紹介します。

みちのくの厳しい風土の中、人々の暮らしにそっと寄り添ってきた、やさしく、いとしい仏たちの、魅力あふれる造形をご覧ください。

▪️こちらは、チラシです。クリックしてご覧ください。

ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワーク

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️他にも、ヨシを作業服の繊維の原料の一部として使用されている大阪の企業さんもおられます。こちらは、湖西、高島のヨシ。もっとヨシを使ってみたいとお考えの企業さんが増えてほしいし、ヨシを媒介に企業さん同士のコラボが生まれてほしいと思います。そして、そこで生まれた利益が、地域に根ざしてヨシ群落の保全に取り組む皆さんの背中を後押しするようにもなってほしいと思います。ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワークが拡大していくことを期待しています。

このwebサイトの危機…

▪️長年に渡り、このwebサイトで龍大教員として情報発信をしてまいりました。一番最初の投稿は、2012年の7月25日です。ですから、11年に渡ってこのwebサイトを運営して情報発信してきたことになります。ところが、先日のことです、このwebサイトの危機、継続が難しい状況が生まれてきました。

▪️この夏の一斉休暇に6年ぶりに大学の基幹情報ネットワークを最新のものに入れ替えるリプレイスが行われました。その一環で、社会学部Webサーバーの移行も行われたのです。私のwebサイトは、この社会学部のサーバーの中にあります。ところが、リプレイスの作業の途中で、なんと私が日々更新しているこのwebサイトのphp(Hypertext Preprocessor)のバージョンが古く、新しいWebサーバーに移行できないということが判明することになりました。

▪️phpとは、「動的なコンテンツの作成に向いているプログラミング言語」のことです。なんだか、わかっているように書いていますが、よくわかっていません。わかっていれば、バージョンを更新していたのですが…。では、基幹情報ネットワークのリプレイスを担当する学内の部署の職員の方たちが、「移行できないから、諦めてください」と一方的に言ってこられたかというと、そうではありません。むしろ逆に、非常に丁寧に対応していただき、こちらとしても恐縮してしまいました。本日の午後も、zoomでいろいろご説明をいただきました。また、こちらの考えについてもご理解をしていただき増した(…と思います)。

▪️細かなことは、ここでは説明いたしませんが、あと3年半で定年退職をすることでもありますし、このwebサイトを民間のサーバーに移していくことを念頭に、さまざまな対応を行っていきたいと考えています。もちろん、民間のサーバーに移行するにしても、リプレイスされた新しい社会学部のサーバーを経由して、民間のサーパーに移したこのwebサイトに簡単にアクセスできるようにはしたいと思っています。毎日、100人〜150人の皆さんにアクセスしていただいていますので、そのような皆様のご迷惑にならないように、最大限努力したいと思っています。現在、webサイトが置かれている古いサーバーも、9月末までには停止になるようです。急がねばなりません。

▪️コンピューターやインターネットに詳しい方から見れば、なんとも情けない話のように思われるかもしれまれんね。確かにその通りです。様々な方達のご支援をいただきながら、なんとか無事に、民間のサーバーに移りたいと思います。12年間、このwebサイトのブログに投稿し続けてきましたが、どれだサーバーを使っているのかというと、本日の午後のzoomで職員さんに教えていただきましたが、たいしたことはありませんね。多くても2GB程度とのことです。

1989年の年賀状

▪️今日は、奈良の老人ホームに入所している義父のお見舞いに行きました。お見舞いの前に、義母宅で昔我が家から送った年賀状を見せてもらいました。整理をしていて見つけたようです。この写真に写っているのは私の娘です。2歳になる直前かもしれません。今は2児(孫のひなちゃん&ななちゃん)の母です。

▪️今日は、奈良の老人ホームに入所している義父のお見舞いに行きました。お見舞いの前に、義母宅で昔我が家から送った年賀状を見せてもらいました。整理をしていて見つけたようです。この写真に写っているのは私の娘です。2歳になる直前かもしれません。今は2児(孫のひなちゃん&ななちゃん)の母です。

▪️1989年というと、私は大学院の博士課程単位取得満期退学して2年目ですね。この年に、日本社会学会の学会誌『社会学評論』に論文が掲載されることになりますが、おそらくこの年賀状の頃は、査読者からのコメントに対応して、三重県の離島の漁村で必死になって再調査をして、頑張って論文を大幅に書き換えていた頃だと思います。「技術革新と伝統的漁場管理」という論文です。『社会学評論』がまだ黄色い表紙だった頃の論文です。2本目の査読付き論文でした。常勤職はまだなく、非常勤講師等をしていました。個人的には精神的にも経済的にも不安定な時代でした。

鮒寿司断面レプリカの思い出

▪️現在、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展示室では「おこめ展~おこめがつなぐ私たちの暮らしと自然~」が開催されています。写真は、その企画展で展示されているフナズシの断面レプリカです。今から約30年前に、私が琵琶湖博物館の学芸員として勤務しているときに展示業者さんに製作してもらいました。鮒寿司を漬けた樽を凍らせて、半分にカットして型取りをしました。今は、企画展示室に展示されていますが、通常は、C展示室の水族展示のあるコーナーに置かれています。

▪️現在、滋賀県立琵琶湖博物館の企画展示室では「おこめ展~おこめがつなぐ私たちの暮らしと自然~」が開催されています。写真は、その企画展で展示されているフナズシの断面レプリカです。今から約30年前に、私が琵琶湖博物館の学芸員として勤務しているときに展示業者さんに製作してもらいました。鮒寿司を漬けた樽を凍らせて、半分にカットして型取りをしました。今は、企画展示室に展示されていますが、通常は、C展示室の水族展示のあるコーナーに置かれています。

▪️この鮒寿司のレプリカに関しては、忘れたくても忘られない思い出?!があります。このレプリカを作るために、実際に鮒寿司を漬けたのです。博物館が建設される以前ですから、琵琶湖博物館開設準備室の時代です。安土の漁師さんからニゴロブナの塩漬けを購入し、沖島の漁師さんに大津までお越しいただき、直接、鮒寿司の付け方を指導していただいたのです。当時、琵琶湖博物館開設準備室は大津土木事務所のあった建物にありました。膳所の「Oh! Me OTSU TERRACE」の横にあるハローワークのあたりです。

▪️その建物の1階で、鮒寿司を2樽漬けました。ひとつは展示用、もうひとつは自分たちで楽しむためのものです。自分たちが楽しむものは、当時の職員の皆さんで資金を出し合って作りました。「鮒寿司講」ですね。今は、ビニール袋に入れて漬ける方法も開発されていますが、当時は、伝統的なやり方で漬けていました。樽の上には水を入れて空気を遮断するのですが、その水を時々入れ替えなければなりませんでした。まあ、水道の水をホースで足すだけなのですが。そうやって鮒寿司の世話をしながら、正月が明けたらいよいよ食べられるかなと思っていたのですが…。

▪️正月休みが明けて開設準備室に行くと、樽に漬けてあった鮒寿司がごっそり盗まれていたのです。びっくりです。誰か、私が樽の世話をしているのをじっと待っていたのでしょうね。今、思い出しても悔しいのですが。しかし、少しだけ鮒寿司が残されていました。盗人にも情けがあったんでしょうかね。その残った鮒寿司を使って、このレプリカが製作されたのです。本当によかったです。でも、悔しい…。この鮒寿司が盗まれた件ですが、京都新聞の小さな記事にもなりました。当時、よく準備室のメンバーと行っていたスナックが長等の柴屋町にありました。「俺の店」というスナックです。ちょっとかわったマスターでした。そこにやって来られた京都新聞の記者さんに、「鮒寿司漬けてたんですけど、盗まれたんですよ」と愚痴ったら、なんと新聞記事になっていました。記事の最後は、確か…、「鮒寿司を返してほしいと学芸員は言っている」だったかな。

▪️このレプリカを見るたびに、この出来事を思い出します。