「社会学入門演習」の現地実習(10組)

▪︎先週の土曜日(6月10日)は、1回生の「社会学入門演習」の現地実習で、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されてきた方にお話を伺いました。そう、今回のテーマは「移住者」なのです。皆さん、大変暖かく私たちを受け入れていただき、丁寧にお話をしてくださいました。本当にありがとうございました。

▪︎先週の土曜日(6月10日)は、1回生の「社会学入門演習」の現地実習で、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されてきた方にお話を伺いました。そう、今回のテーマは「移住者」なのです。皆さん、大変暖かく私たちを受け入れていただき、丁寧にお話をしてくださいました。本当にありがとうございました。

▪︎今回の現地実習のコーディネートをしてくださったのは、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんです。職員の坂下靖子さんが終日アテンドしてくださいました。坂下さんのおかげもあり、大変充実した現地実習になりました。今回の現地実習は、「社会学入門演習」の10組の皆さんでしたが、来週の土曜日は1組の皆さんになります。今回と同じく、椋川と上針畑を訪問いたします。

▪︎昼食は、朽木の中心地である市場にある「丸八百貨店」でいただきました。ごちそうさまでした。藤原穂波さんご夫妻にお世話になりました。藤原穂波さんも、今回の訪問地とは別のところにお住まいの移住者です。指定管理者としてこの「丸八百貨店」の運営にあたっておられます。ありがとうございした。

▪︎詳しいことをfacebookやこのブログにも書きたいのですが、まずは学生さんたちがしっかり今回の現地実習のレポートを執筆して報告書にまとめないといけないので、私はもう少し後に報告したいと思います。一昨年から高島市に「ご縁」をいただいています。大学と高島市の関係も深まっていけばと思い、いろいろ準備をしています。

第9回びわこチャリティー100km歩行大会

水筒

■講義でずっと話し続けていると、途中で咳が出ることがあります。なんだか痰が絡むような感じになって咳が出るのです。そういうときは、水筒の麦茶を飲んで咳を止めます。ということで、講義には水筒を持参しています。昼食時に飲むために自宅から持参しているのですが、講義でも使うようになりました。

■講義でずっと話し続けていると、途中で咳が出ることがあります。なんだか痰が絡むような感じになって咳が出るのです。そういうときは、水筒の麦茶を飲んで咳を止めます。ということで、講義には水筒を持参しています。昼食時に飲むために自宅から持参しているのですが、講義でも使うようになりました。

■昔の演説会等の演台には、よくガラスのコップと水差し(冠水瓶)が置いてありました。今も置いてあるのかな。若い頃、なんであんなのが置いてあるのかなあと思っていましたが、今はよくわかります。老人になったのですかね。ええと、実際に老人ではありますが。老化で、喉の機能が落ちてきているのかもしれませんね。そうなると、誤嚥とかも心配になりますね。一度、早めに耳鼻咽喉科で指導を受ける必要があるのかなあとも思っています。

6月の庭(1)

■庭にアナベルが咲きました。ピンクの可愛らしい花を咲かせるキョウカノコの少し上、咲いている白い花を咲かせているのがアナベルです。アジサイの仲間です。今年は、たくさん花を咲かせてくれています。ありがとう。アナベルやキョウカノコのように花を咲かせるものもありますが、花が咲かなくても綺麗な葉を茂らせているものもあります。庭は夏に向かっています。植物の密度が高くなってきたのを感じます。

■池も綺麗にしました。池の周りから土砂が流入し、底にどんよりと溜まってきました。そこに水草も繁茂して、藻もすぐに増えてしまうようになってしまいました。ということで、溜まった泥を撹拌し泥水になったものを、普段は池の水を循環させるために使っているポンプを利用して、泥水を池の外のバケツに取り出して、庭のあちこちに撒きました。途中、水を足して泥水が薄くなるまで、この作業を繰り返しました。掻い掘り(かいぼり)ですかね。この池、風呂桶のように水を抜く穴がないのですよ。

■最後はポンプは使えないので、柄杓で汲み取りました。そうして再び透明度の高い池にすることができました。まあ、このような作業が、この池にやってくる生き物にとって良いことなのかどうなのか…。それは疑問ですかね。そうなのですが、再び、ここでヒメダカを飼育し鑑賞できる状況にはなってきました。この池は深いのですが、この池とは別に、生き物がやってくる浅い「湿地」を作りたいです。うまくいくかな〜。この小さな庭にできるのかな…。そもそも「園芸」と「生き物の賑わい」の両立、できるのでしょうか。ちょっと矛盾したこと言っているかもしれませんけど。

■池の掃除をしたのとは別の日に撮った写真です。朝、パセリを植えてある鉢、枯れた葉を取り除いていると、こやつがおりました。アゲハチョウの幼虫です。「俺のパセリに何をする!」と思ったのですが、パセリをそれほど料理に使っているわけでもなく、気持ちを切り替えて「しっかりお食べ。大きくなって美しい姿を見せておくれ」とそのままにしておくことにしました。ところが、しばらくして、もう一度鉢を覗いてみると、姿を消しているではありませんか。どこかにさらわれていったみたいです。自然界は厳しいな…。

■自宅駐車場の端っこ、日当たりが良くない砂利を撒いた場所、湿気も多い場所に、リシマキア・ミッドナイトサンが花を咲かせてくれました。名前はカッコ良いのですが、和名は「タニガワコナスビ(谷川小茄子)」です。ちょっと、ギャップがありますよね。もう少し洒落た和名にしてあげれば良いのに。

ホタルブクロもそうですが、このリシマキア・ミッドナイトサンも勝手に生えてきました。この黄色の花、気に入っているので増えていくように世話をしています。どうも、この日陰の少し湿った場所が好きなようです。でも、どうやってここにやって来たのかな。ご近所で植えておられるのかな。このリシマキア・ミッドナイトサン、少しずつ自分の陣地を広めています。駐車場の端っこには、ヒメツルソバを植えていますが、このヒメツルソバも陣地を広げています。そのうちに、静かな「せめぎ合い」になっていくのかな。仲裁に入らなくっちゃ。

■まあ、小さな庭の自然観察のような、たわいも無いことでも結構楽しくなったりしています。幸せですね。

最近の「社会学入門演習」

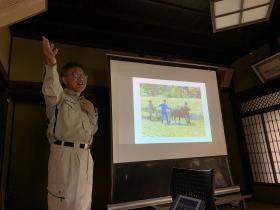

■今年度は1回生が必修で履修する「社会学入門演習」を2クラス担当しています。火曜日2限が10組、木曜日2限が1組。写真は火曜日10組のグループワークの様子を撮ったものです。

■10組は今週の10日(土)に、1組は17日(土)に、この「社会学入門演習」の現地実習で高島市の中山間地域に出かけることになっています。特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんのコーディネートで、高島市今津町椋川と朽木上針畑を訪問し、それぞれの地域に移住されて来た方達からお話を伺います。

■写真は事前学習も兼ねて、訪問先のことを調べて、自分たちで小さな現地実習の「しおり」を作成しているところです。過疎や高齢化が進む日本の地域社会、中山間地域のこと、村の仕組み…あまりというか、ほとんど予備的な知識がありません。それは仕方のないことなんですが、それはそれとして、しっかりお話を伺って欲しいと思います。

■今回の現地実習で、自分たちの様々な「思い込み」が揺さぶられるような経験をしてくれればと思っています。そのような1回生を相手に、話をしてあげようと受け入れて下さった移住者の皆様には、感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

「ダック・アカデミー」

■タイの「ダック・アカデミー」、これすごいです。

三千羽のカモを使い無農薬農業を実践しているタイの農家に密着!びっくりするのは、カモたちが特製の「バス」に乗って水田に出かけ、古米や害虫を食べたりして自由に過ごし、笛が鳴ると一斉に「バス」に戻って家に帰るのだ!!

「ダック・アカデミー」【日本初公開】配信中!https://t.co/wPMTfVDEVG pic.twitter.com/cme9×4ks8e— アジアンドキュメンタリーズ (@asiandocs_tokyo) June 1, 2023

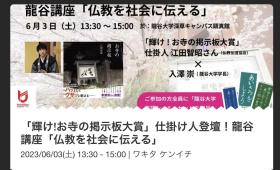

龍谷講座「仏教を社会に伝える」に参加しました。

■午後からは、龍谷大学深草キャンパスで開催された龍谷講座「仏教を社会に伝える」に参加してきました。今日のゲストは「輝け!お寺の掲示板大賞」仕掛け人の江田智昭さんです。ご講演の後は、入澤学長との対談もありました。以前から、この「お寺の掲示板大賞」に関心があったので参加させていただきました。

■ちょっと、イメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれません。ということで、私が「採集」したお寺の掲示板のtweetをご覧いただければと思います。

大津のお寺。いろんなお寺のを拝見させてもろうたけど、このお寺のは字(じー)も含めてめっちゃエエ感じ。ダリルさんが、ほんまにいはるのかどうかは別にして、エエ感じ。#お寺の掲示板 pic.twitter.com/1riNRTeDft

— 脇田健一 (@wakkyken) June 5, 2023

大津の街中の浄土宗のお寺。竹内まりやの「いのちの歌」。この歌詞、お寺の掲示板にあると、より一層輝きを増してきますね。ご住職のセンス、素敵だ。#お寺の掲示板 pic.twitter.com/I4hbwlWlHn

— 脇田健一 (@wakkyken) June 5, 2023

大津のお寺の掲示板。「この成果は、自分が努力したからだ」というのと、「自分が努力して成果をあげられたのも、周りの皆さんに支えられていたからだ」とではかなり違うし、「努力できるって、結局、親から子どもへの教育投資できまってくる」となると、教育格差の問題になってくる。#お寺の掲示板 pic.twitter.com/9ki1BWdejo

— 脇田健一 (@wakkyken) June 5, 2023

■講演会では、ゲストの江田智昭さんから、ちょっとびっくりするお話しもありました。江田さんがこの企画を考えておられる時に、頭の中にあったのは「レコード大賞」だったそうです。ということで、「輝け!お寺の掲示板大賞」なのですが、レコード大賞の方は、「輝け!」ではなく「輝く!」なのだそうです。そうです、「輝く!レコード大賞」なんです。その事実を、後になって人の指摘から知ったと「笑話」としてお話になりました。「輝け!」というのは、今はまだ輝いていないかのようです。それに対して「輝く!」はすでにピカッピカッに輝いていると思うのです。そういうことからすると、「輝け!お寺の掲示板大賞」からは、「もっと仏教、頑張ろうぜ」「もっと仏教、輝くはずだよ」というメタメッセージも感じられます。今回の龍谷講座のタイトルは「仏教を社会に伝える」ですが、仏教の考え方がもっと社会に伝わっていくべきなのです。仏教に関心がなかった人も、関心を持つような形で情報発信していくべきだと思うのです。

■龍谷講座が終了した後、深草キャンパス内を歩きました。今のところ自分のキャンパスではないので(社会学部は2025年に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転します)、どこに何が植えられているのか、よくわかっていないのですが、たまたま、大きなヤマモモの樹が植えられていることに気がつきました。まだ熟していませんが、無数の実が成っています。この大量のヤマモモの実、毎年、どうしているのかな〜。気になるわ〜。

キロデクテス・マクラツス

▪︎「G0Pro」という商品の動画。facebookのタイムラインに流れてきた広告です。この動画を「G0Pro」で撮影したんでしょうね。それはともかく、この巨大クラゲ、過去に一度しか目撃記録がないのだそうです。しかも、映像記録としては世界初。ハコクラゲ類に属する「キロデクテス・マクラツス」です。美しさと、ある種の恐ろしさ、両方を兼ね備えているような気がします。

瀬田キャンパスのハス、台風と休講のこと。

▪️一番トップの写真、これは先週の木曜日に撮ったものです。瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲に、様々な種類のハスが大きな鉢に植えられています。キャンパスを活性化していくことを目指した学生の皆さんの取り組みのようです。私は、この鉢のハスを定点観測しています。トップは6月1日。2段目左は5月20日。2段目右は5月9日。3段目は4月11日。着実に大きくなってきていますね。花はいつ頃になるのかな。おそらく来月かなと思います。楽しみです。引き続き、定点観測を続けます。来年は、私も自宅で栽培してみようかなと思っています。今は、鉢の中にメダカが泳いでいます。ボウフラが発生するのを防ぐためでしょうね。

▪️一番トップの写真、これは先週の木曜日に撮ったものです。瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲に、様々な種類のハスが大きな鉢に植えられています。キャンパスを活性化していくことを目指した学生の皆さんの取り組みのようです。私は、この鉢のハスを定点観測しています。トップは6月1日。2段目左は5月20日。2段目右は5月9日。3段目は4月11日。着実に大きくなってきていますね。花はいつ頃になるのかな。おそらく来月かなと思います。楽しみです。引き続き、定点観測を続けます。来年は、私も自宅で栽培してみようかなと思っています。今は、鉢の中にメダカが泳いでいます。ボウフラが発生するのを防ぐためでしょうね。

▪️写真を撮った日、木曜日は天気が良かったのですが、金曜日は台風の影響でちょっと困ったことがありました。そのことで思ったことを残しておこうと思います。

▪️金曜日は長靴で出勤しました。それほど雨がひどかったからです。こんなことを思いながら出勤しました。大学の『授業等の休講措置に関する取扱基準について』と、温暖化に影響された現在の激しい気象との間には、ギャップが生まれてきているように思ったのです。もちろん、学生や教員の臨機応変さも必要だけど、取扱基準の再検討も必要なのではないでしょうかね。これは、個人的な意見です。実は金曜日、「運休になったら帰宅できないので欠席します」という学生さんたちからの連絡が複数届きました。私も保護者だったら、「やめときなさい」って言うと思います。まあ、私は教員なので出勤しましたが。

▪️金曜日は長靴で出勤しました。それほど雨がひどかったからです。こんなことを思いながら出勤しました。大学の『授業等の休講措置に関する取扱基準について』と、温暖化に影響された現在の激しい気象との間には、ギャップが生まれてきているように思ったのです。もちろん、学生や教員の臨機応変さも必要だけど、取扱基準の再検討も必要なのではないでしょうかね。これは、個人的な意見です。実は金曜日、「運休になったら帰宅できないので欠席します」という学生さんたちからの連絡が複数届きました。私も保護者だったら、「やめときなさい」って言うと思います。まあ、私は教員なので出勤しましたが。

▪️仕方がないので、教務課長に連絡した上で、午前中の授業はオンラインと対面の両方、ハイブリッドで行うことにしました。同僚の教員は遠方から通勤しているので、自主的にオンライン授業に切り替えていました。もちろん、人数が少ない実習の授業ではあります。ただ、知り合いの学生さんは、「3限も授業があります。その授業の先生からmanabaを通して連絡があって、きちんと授業を対面式でするので、気をつけて通学してください…という連絡が届きました」という話をしていました。国家資格に関わる授業なので、担当の同僚も必死だったのかもしれません。

▪️結局、瀬田キャンパスに限ってですが、午後からの授業が休講になりました。どうして瀬田キャンパスだけなんでしょうね。「JR琵琶湖線の米原駅~安土駅間において、16時以降の運転を取り止める計画が発表され」たことが根拠になっていましたが、人数は少ないかもしれませんが、彦根や米原から京都のキャンパスに通学している人もいるかもしれません。また、判断の根拠を確認しておきます。本当に、難しいですね。でも、何が一番大切かというと、学生さんたちの安全、それから帰宅困難者にはさせない…ということなのだと思います。

▪️確かに、休講にしたらしたで、学生の学習権はどう保障するのか、質保障はどうするのか、補講はどうするのか(特に資格取得に絡んでいる時など…)、学年暦との関係は…、ぞろぞろと次の課題が出てくるのだと思います。瀬田キャンパスという山の中にあるキャンパスと最寄り駅とをつなぐバスの本数を臨時に増便しなければなりません。この日は、急遽、バス会社にはピストン輸送で対応していただけることになりました。いろいろ、難しいです。でも、今回のことを大切な経験にして、現場が混乱しないように、学生さんや保護者の皆さんに不安を与えないように、「授業等の休講措置に関する取扱基準」も再検討していく必要があるのではないでしょうか。これはあくまでも個人的な意見です。身近な関係者にはこの個人的な意見を伝えておきました。

▪️今回のことに対する他大学の対応も知りたいなと思いました。キャンパスがどこに位置するのかで、かなり対応には差があるのかと思います。

庭で孵化したトンボ

■朝、我が家の小さな庭を巡回中、小さな庭の中のさらに小さな池に、大きなトンボを見つけたのでした。じーっとしています。どうしていつまでもここにとまっているのかなと不思議に思い近づいて観察すると、脱皮をした後、体を乾かしているところのようでした。さらに、顔を近づけて観察すると、水面から突き出た水草にとまっているのではなく、そこにはヤゴの抜け殻があり、その抜け殻にとまっているのでした。

■朝、我が家の小さな庭を巡回中、小さな庭の中のさらに小さな池に、大きなトンボを見つけたのでした。じーっとしています。どうしていつまでもここにとまっているのかなと不思議に思い近づいて観察すると、脱皮をした後、体を乾かしているところのようでした。さらに、顔を近づけて観察すると、水面から突き出た水草にとまっているのではなく、そこにはヤゴの抜け殻があり、その抜け殻にとまっているのでした。

■さあて、これはなんというトンボでしょう。大きさからすると、オニヤンマではないかと思うのですが、素人の同定はあてになりません。脱皮したばかりだと色もだんだん変わってくるだろうし…。帰宅後、ヤゴの抜け殻から推測してみることにします。でも、こんな池でよく羽化できましたね。ひょっとして、池の中のヒメダカを「絶滅」に追いやったのは、このトンボなのかな。ヒメダカは餌にされたのかな〜。

■しかし、今日は、朝からちょっと興奮し感動しました。子どもみたいですけどね。子どもの時は、こういう興奮や感動がたくさんあったのでしょうね。これから歳をとってまた子どもにかえっていくのだから(二度童というらしいですが)、少しずつ興奮と感動が増えないかな〜と思いますが、まあ無理ですかね。

【追記1】

■この投稿とほぼ同じ内容をfacebookに投稿したところ、滋賀県立琵琶湖博物館で学芸員をされている金尾滋史さんから、コメントをいただきました。「ヤブヤンマっぽいですね。成熟したこのトンボのオスの眼は非常に美しいですよ」とのことでした。オニヤンマではなくて、ヤブヤンマなのだそうです。