敬老の日

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

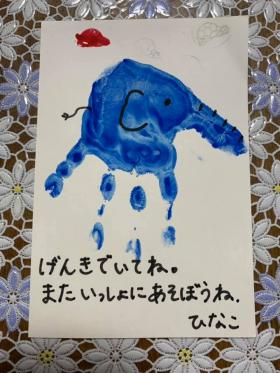

■このメッセージカードは、2歳になる孫娘がプレゼントしてくれたものです。通っている保育園で作ったようです。小さな手に絵の具をつけてカードにスタンプ。これは「象さん」ですね。まだ2歳なのでひらがなは書けませんが、孫の気持ちを両親(娘夫婦)が代わりにメッセージにしてくれました。私が79歳になる時、孫娘は成人します。その時までは、なんとか生きていたいと思います。大丈夫かな。

◼︎先ほど、両親がともに亡くなり、孫娘が生まれ…と書きました。これで完全に世代交代です。プライベートで世代交代したら、仕事でも世代交代しつつあります。これで自然です。ただし、「おじいさん」(老人)のカテゴリーに移り、健康面ではいろいろ心配になります、やはり。「人生100年時代」と政府は高齢者を煽りますが、「政府に頼らずに、いつまでも自力で稼いでくれよな」という裏のメッセージが聞こえてくるかのようです。というか、それが本音だと思います。まずは健康を維持すること、健康寿命を延ばすことが大切になります。あまり自信がありません。両親を看病・介護してきた経験があるからです。そんな簡単ではありません。両親は、息子である私に看病・介護されても当然と思っていたようですが、私が本格的に老人になった時はどう思うでしょうか。多くの同世代の皆さんは、子どもたちには世話になれないと、どこかで思っているのではないでしょうか。やはり、地域の中に、人の最期を支える「共助の仕組み」が必要だと思うわけです。さて、どうしたものか。今、地域にある様々な資源をつなげて、地域の中にその「共助の仕組み」を作れないだろうかと相談を受け、福祉の専門家、僧侶、様々な方達とそのデザインを考えようとしています。うまくいったら良いと思っています。

◼︎すみません。話が逸れてしまいました。昨日の敬老の日、孫のひなちゃんからカードをもらってとても幸せな気持ちになりました。ありがとう。ひなちゃん。

「龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール」

◼︎日曜日に、瀬田キャンパスで「龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール」が開催されました。この企画は、龍谷大学エクステンションセンター(龍谷REC)によるものです。龍谷大学吹奏楽部が先生役になり、楽器体験や指揮者体験、マーチング体験を通して吹奏楽の楽しさを伝えること目的としています。この日は、たくさんの音楽好きの小学生のお友達が来学されました。部員の皆さんの演奏やマーチングを鑑賞したり、たくさんの楽器を体験されました。また、先生役の部員の皆さんも、実に楽しそうでした。部員の皆さんにとっても、とても大切な経験になったと思います。

◼︎日曜日に、瀬田キャンパスで「龍谷ジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール」が開催されました。この企画は、龍谷大学エクステンションセンター(龍谷REC)によるものです。龍谷大学吹奏楽部が先生役になり、楽器体験や指揮者体験、マーチング体験を通して吹奏楽の楽しさを伝えること目的としています。この日は、たくさんの音楽好きの小学生のお友達が来学されました。部員の皆さんの演奏やマーチングを鑑賞したり、たくさんの楽器を体験されました。また、先生役の部員の皆さんも、実に楽しそうでした。部員の皆さんにとっても、とても大切な経験になったと思います。

◼︎スケジュールは以下のとおりでした。

12:15 受付開始

13:10 オリエンテーション

13:15 第Ⅰ部 コンサート&指揮者体験

14:00 楽器体験(前半)

15:10 第Ⅱ部 マーチングショー&マーチング体験

16:00 楽器体験(後半)

17:00 終了

◼︎部員の皆さんの演奏はもちろんのこと、小学生の皆さんへの接し方についても、とても感心するところがありました。昨日は、特に、司会をされた部員の方の力量に驚きました。第1部と第2部とは、別の方が司会をされていましたが、お2人とも素晴らしい司会ぶりでした。まったく異なるタイプの司会振りでしたが、それぞれに個性と魅力のあるとても素敵な司会でした。

◼︎この日は、3回生が中心となってスクールを担当しましたが、4回生の一部の人たちは、京阪三条駅で「クラリネット四重奏」によるアンサンブル演奏を披露しました。また、昨日、月曜日は、東大阪市にある蓮浄寺で開催された「音楽会 vol.6」で、金管五重奏・クラリネット五重奏の演奏を披露しました。21日は、「第3回滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜」にも出演します。後期のメインは、10月の全日本吹奏楽コンクールと12月の定期演奏会ですが、同時に、こうやって依頼演奏にも積極的に取り組んでおられます。頑張っておられます。

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」に参加しました。

◼︎今日は、琵琶湖の固有種ビワマス に関するシンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」が、琵琶湖博物館で開催され参加してきた。シンポジウムでは、シンポジストとしてビワマス漁師の鍋島直晶さん(西浅井漁協)がお話をされるということで、なんとしても参加したかったのです。私は、2016年の夏に、鍋島さんのガイドでビワマスのトローリングを初めて経験しました。その時のトローリングの経験と鍋島さんに対する印象がとても強く記憶に残っていたことから、今回は改めて鍋島さんのお話を伺ってみたかったのです。私たちはビワマス とどう関わっていくのか。いろいろ考えるヒントをいただくことができました。

◼︎これまで、ビワマスに関する取り組みは、水産的な問題関心から、いかに水産資源としてのビワマスを増殖させ、それを捕獲するかということに主眼を置いてきました。しかし、そのような問題関心からの取り組みだけでは、ビワマスに関わる様々な問題を根本的なところから解決していくことは難しい、もっと別のアプローチからの取り組みが必要であること、そのことを今回のシンポジウムで強く感じました。

◼︎一つの問題は、アマゴとの交雑という問題です。シンポジウムで配布された資料(『びわはく』第3号「海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」)には、以下のことが指摘されていました。

1970年代以降、吻部が尖り目が小さく、体高が高く体側に朱点のある、ビワマスとは形の異なるマスが獲れるようになり、いっとき大きな話題になりました。現在、このマスは「とんがり」「キツネ」「三角マス」などと漁師からは呼ばれています。

実は、1970年に岐阜県産のアマゴの種苗を用いた放流試験が、愛知川源流の茶屋川で実施され、その後県内各地での河川で同じ系統の種苗を用いたアマゴの放流が行われるようになりました。このマスはそれとほぼ同時期に獲れるようになったことから、放流アマゴが琵琶湖に降ったものだと考えられます。ただ、ビワマスとアマゴは亜種の関係にあるとされており、亜種同士が同じ場所に生息するようになったことから、交雑が生じている可能性が高いと考えられます。

◼︎今回のシンポジウム、琵琶湖博物館の企画展に合わせて開催されたものです。企画展の図録『海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-』では、次のような対策が提案されています(上の写真は企画展の導入部分を撮影したものです。この企画展では、撮影が許可されています)。

ビワマス稚魚の放流を最下流部の堰堤より下流で放流すること。さらに、他水系産のアマゴの放流をやめ、在来のアマゴから種苗を作って放流することにより、降湖しやすい性質を持つアマゴを駆逐することが必要です。

◼︎シンポジウムでは、フロアの方から「人工的に増殖されるのではなく、本来は、河川で自然に産卵ができるようにすることが大切なのではないか」という意見が出されました。もっともな意見です。では、現在の河川が、ビワマスの産卵に適した環境になっているのかといえば、残念ながらそうではありません。そこで、野洲市の家棟川や米原市の天野川では、ビワマスが遡上できるように、市民、企業、専門家、行政が連携して河川の環境整備に取り組んでいます。水産業の関係者や行政だけでなく、様々な立場の方達が、ビワマスを単に消費するだけでなく、広い意味での資源管理に関わろうとされているのです。そのような意味で、ビワマスは、多くの人びとをつなぐ大変シンボリックな魚(あるいは)だといえるのかもしれません。

◼︎シンポジウムでは、漁師の鍋島直晶さんが、以下のように述べておられます(講演要旨「ビワマスとの新しい関係」)。

滋賀県色のブランド推進課ではビワマスのぶらんどかにも力を入れていますが、遊漁でのビワマス採捕量が無制限という状況下でのブランド化は、発想としてはいかがなものでしょうか。近年不安定要素が目立つ琵琶湖環境のもと、ビワマスに限らず資源管理と有効活用を可能にするためには学術的な見地をしっかりもった施策が重要です。琵琶湖生態系のピラミッドの中にあるビワマスを肉質の良い大型に育て、一定の漁業資源量を維持していくゆくためには、私たちにはしなくてならない事が、守らなくてはいけない約束事が必ずあるはずです。複雑に発展した人間環境がこの湖を取り巻いている現在、私たちはしっかりとした学術的見地をもって、まずその約束事を認識する必要があるのではないでしょうか。ブランドとは作るものであり、その上で守るものとも言えます。真にビワマスを県産のブランド食品にし、その恵みを享受するためには、私たちには努力しなくてはならないことが実はたくさん積み残されているのかもしれません。

◼︎上の写真は、滋賀県立琵琶湖博物館の建物です。私自身がかつて主任学芸員として勤務していた場所です。すでに博物館での勤務を終えて20年以上が経過しました。そような長い時間の経過が、「自分の職場であった」という事実さえも希薄にしているように思います。私の場合、開設準備に5年間(1991年4月〜1996年3月)、開館後は2年間(1996年4月〜1998年3月)、合計7年間にわたってこの博物館に関わってきました。20年が経過し、すでに展示替えも行われ、私たちの時代のものとは内容が異なってきています。一番の驚きは、琵琶湖博物館の周囲の森林ですね。この森林も展示の一部として計画的に作られたものです。20年で「森」と呼べるまでに成長しました。

◼︎上の写真のカレー。これは、博物館のレストランでいただいたものです。ライスが琵琶湖の形をしています。学芸員の方の説明によれば、県内の農業高校との共同開発で、隠し味にその高校のマーマレードを入れてるのでほのかな甘みとピールがあるとのこと。また、サラダ部分は草津の愛彩菜を使っているそうです。いろいろ工夫をされているのですね。

◼︎話は変わりますが、先日、京都で仕事があった時、木屋町の「喜幸」さんを伺いました。ビワマスのことを深く理解してくださるこちらの店主さんと琵琶湖の生産者とをつなぐお手伝いをさせていただきました。そのようなお手伝いができて、個人的にはとても嬉しいわけです。写真のこのビワマスは引き縄釣(トローリング)で獲ったものです。網とは違って、魚が痛んでいることもなく最高の味です。このビワマスを味わった上で、今回は琵琶湖博物館のビワマス の企画展を観覧し、シンポジウムに参加させていただきました。今日の企画展の図録と冊子を、「喜幸」さんに届けようと思っています。

50年ぶりの再会、今度は大津で。

◼︎私は幼稚園の年長クラスから小4まで北九州市の小倉区(現在の小倉北区)に暮らしていました。小学校は、戸畑区にある明治学園小学校という私立の学校に通っていました。たしかカナダのカトリック修道院が経営する学校でした。その学校で、3年生の時に転向してきたのがHくんでした。私は4年生までその小学校にいて、5年生からは福岡市の小学校に転向したので、Hくんとは2年間だけですが、クラスメイトとして過ごしました。本当にたまたまの偶然なのですが、昨年、そのHくんの名前を某新聞社のサイトで見つけたのです。彼は新聞記者になっていました。多くのクラスメイトの名前は記憶していませんが、数名の人たちの名前はいつまでも忘れていません。Hくんも、そのうちの1人です。

◼︎ということで、人づてにHくんに連絡を取って、50年ぶりに大阪で再会することができました。昨晩は、そのHくんが今度は大津にやってきてくれました。Hくんの後輩記者であるOさんとNさんも一緒です。場所は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。滋賀の地酒を楽しみに来られた酒豪のOさんにお付き合いして、私もいろいろ銘柄を楽しむことができました。ご了解をとるのを忘れたので、皆さんのお顔はモザイクに(^_^;)。

アボカドとライムポトス

◼︎思うところがあって…というわけではありませんが、アボカドを料理に使ったあとの種、これを水栽培で育ててみることにしました。写真のよう種に爪楊枝を刺して、コップにたっぷり入れた水に半分ほどつけるのです。こうやってしばらくはなんの変化もないのですが、とうとう種が割れて根が伸びてきました。そのうち芽も出てくるのではないでしょうか。楽しみです。

◼︎リビングの大きなテーブルの真ん中に、このアボカドの種とライムポトスを飾っています。別の鉢に植えてあったライムポトスが伸びてきたので、カットして水栽培にしたものです。最初は少し頼りなげでしたが、最近は根も伸びてしっかりしてきました。上に向かって葉がしっかり持ち上げられています。元気が良さそうです。写真はありませんが、洗面所の窓と風呂場の窓にはアジアンタムを置いています。洗面所の方の葉がチリチリになってしまったので、全てカットしました。そうすると、また新しい芽が伸びてきました。風呂場の方のアジアンタムは、湿度がちょうど良いのか、順調に成長しています。でも、アジアンタムは育てるのが難しいです。毎日、霧吹きして葉水を与えたりしているのですが。

龍谷大学まちづくりLAB【FAN】in 仰木の里

◼︎これまで時々、「学生まちづくりLAB(ラボラトリー)」のことについて報告してきました。複数の教員で、学生と地域の皆さんの活動をサポートしています。学生の皆さんは、自分たちの団体名を「FAN」と名付け、facebookページもできあがりました。facebookのアエスントをお持ちの皆さん、ご注目いただければと思います。

新大宮川の魚道を復活させよう!

◼︎昨日のことになりますが、「小さな自然再生」の活動、「新大宮川の魚道を復活させよう!プロジェクト第二弾」が、無事に終了しました。新大宮川は、大津市の坂本に流れる河川です。 還暦を超えたおじいさんにはなかなか厳しい作業でしたが、泥や柳の根っこで埋まっていた魚道を復活させ、その魚道に川の水が流れこむようにしました。澪筋をつけかえたわけです。これで、鮎が産卵のために遡上できるようになったのではないかと思います。いつかビワマス が遡上するようになったら…とも思います。

◼︎参加者は、水産関係者、釣り団体、河川愛護団体、自然保護団体、大学、大津市役所、滋賀県庁、琵琶湖環境科学研究センター…様々な団体から参加されていました。いろんな方達と一緒に汗を流して身近な自然を再生させること、とても大切なことですね。画像は、復活させた新大宮川です。

今回は、滋賀県立大学の皆さんが参加されていました。ある方から、「滋賀県立大学の皆さんには大変お世話になっています。ぜひ龍谷大学の学生の皆さんも」とお声掛けいただきました。龍大生の皆さん、一緒に参加してみませんか。

◼︎ボランティアの皆さんとは、作業後、短い時間でしたが、今日の活動を振り返って感想を述べあうことができました。その際にいろいろ教えていただきました。大宮川と足洗川が合流して新大宮川になる。新大宮川は放水路としてつくられた。大宮川の源流は、比叡山延暦寺の横川中堂のあたりであること(支流は根本中堂のあたり)。比叡山の延暦寺ができてからは、大津市の尾花川あたりから堅田の手前までは「殺生禁断」のエリアで、漁が禁じられていたこと。しかし、それ以前は魚がたかさん取れていたことが、万葉集の歌からもわかること。

◼︎『淡海万葉の世界』に掲載されている解説では、万葉集には「三川(みつかは)の 淵瀬(ふちせ)もおちず 小網(さで)さすに 衣手濡れぬ 干(ほ)す児は無しに」という和歌があるそうです。意味は「三川の渕や瀬をくまなく叉手編(さであみ)をかけて歩いたので、着物の袖がぬれてしまった。干してくれるあの娘(こ)もいなくて」という意味です。今日は山上憶良が作者だと教えていただきましたが、調べてみると「春日老」とありました。いろいろ勉強になりますね〜。

2

◼︎トップは、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんがfacebookに投稿されたタイムラプスカメラの動画のリンクです。昨日は、2箇所の魚道を再生しましたが、3段目の魚道の復活のことがよくわかりますね。澪筋をつけかえることで土砂で埋まっていた魚道に水が流れ、河道の真ん中を流れていた水が魚道の方に流れ込んでいることがわかります。30名近くの方達が参加されましたが、これだけの方達が力をあわせると、立派な「小さな自然再生」ができることがよくわかりました。おそらく、参加されたみなさんは達成感や幸福感を感じておられるのではないかと思います。もちろん、私もひしひしと感じました。

庭のミョウガ

■我が家の小さな庭には池があります。池の縁が見えてプラ池(プラスチックの池)であることが丸わかりなんですが…(ここではヒメダカを飼っています)。池の周りに、タマスダレが咲いてくれているので、毎朝、眺めて楽しんでいます。写真にはありませんが、背丈の高いシオンもとうとう2mにまで成長しました。蕾がたくさん出てきました。咲いた時が楽しみです。でも、通常は、伸びてきた時に先端を切って背丈を抑え(摘心)、たくさん花を咲かせるようにしないといけないようですね。来年は、勉強してみます。このように庭にも、まだまだ真夏の暑さですが、少し秋を感じられるようになってきました。

■前にも投稿しと思いますが、庭の改修をした時に、庭師さんが新しくできた花壇の片隅にミョウガを植えてくださったようなのです。ようなのです…というのは、庭師さんご本人は植えたことをご記憶されていないからです。だったら、どこからこのミョウガはやってきたんだろう…。謎です。それはともかく、一昨日に気がついたのですが、ミョウガの花が咲いていました。大方は先月に収穫しまったいたので、ちょっと季節外れかな。収穫は花が咲く前にしないといけません。花が咲くと、香りが弱くなり美味しくなくなります。ということで、このミョウガの花は鑑賞することにします。葉の方も先月までは青々と茂っていたのですが、少し枯れてきました。よくわかっていないのですが、本当はもっと間引かないといけないらしいですね。見ての通り、花壇では嵩高いので、来年は大きなプランターに植え替えようと思います。と思っていたら…。

■今朝、地面に顔を寄せてよく調べてみると、たくさんのミョウガの芽が地面からのぞいていることがわかりました。あわてて収穫しました。うーん、これは夏ミョウガ、秋ミョウガ、どっちでしょうか。赤いから一応赤ミョウガかな。甘酢漬けにしようかと思います。

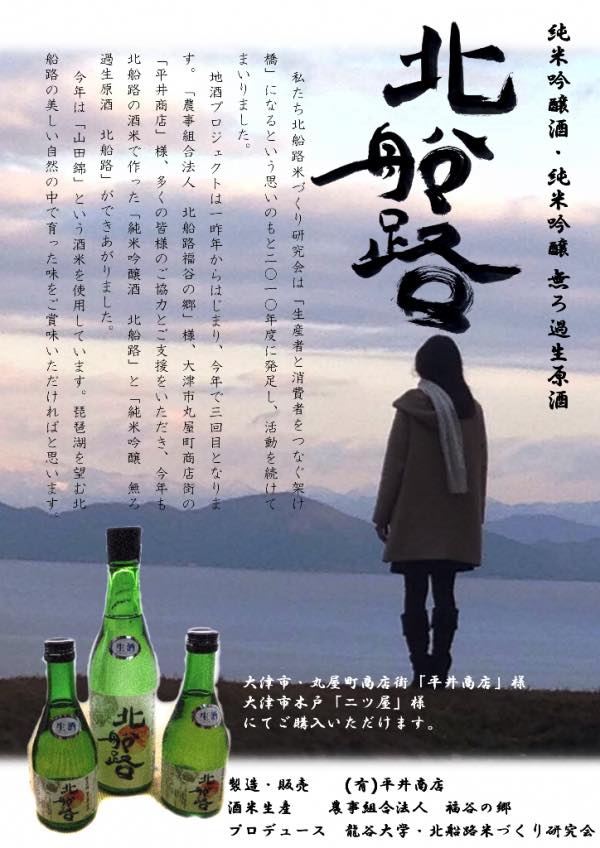

ビワマスと北船路

■先週の火曜日のことになりまずか、ひさしぶりに市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会議が開かれました。相変わらず、体調はイマイチの状態ではありますが、ひさしぶりに、琵琶湖の環境保全活動を「つなぐ」ための仕組、「びわぽいんと」について相談をすることができました。この「びわぽいんと」については、おそらく年末にはご披露できるかな…という感じになってきています。とはいえ、まだまだ詰めていかねば穴がたくさんあります。頑張ります。

■会議の後は、近くの居酒屋「からっ風」に行って懇親会ということになりました。京阪石山坂本線の石場駅の近くにあります。ここは、25年前、私が滋賀県庁の職員であった時代(琵琶湖博物館開設準備室の主査の時代)に、上司に連れられて来ていたお店です。この日のお刺身の中には、天然のビワマスが入っていました。ビワマスのひれ酒も始めて味うことができました。本当に美味しいですね、ビワマス。

■体調というか精神状態は相変わらずイマイチな感じなのですが、お酒は呑めます。まずはビール、そしてハイボール、最後は日本酒。何を飲もうかと壁に並ぶ銘柄を眺めて、大津の酒蔵「平井商店」さんの「浅茅生」をお願いすることにしました。その際、注文のついでに「ちなみに、平井さんの『北船路』はありますか?」とお聞きしたところ、「あれ、美味しいですね。うちのお客さんで、北船路が大好きな人がいて」と一気に話が盛り上がりました。純米吟醸酒無濾ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」は、ゼミの学生たちが、比良山の麓にある農村・北船路(大津市八屋戸)と平井商店さんをつないで生まれた銘柄なのです。そのことをお店の方に話すと、話はさらに盛り上がりました。息子さんのお連れ合いが、とても気に入っておられるとのことでした。瓶のラベルの左の端に小さい字で「プロデュース 龍谷大学・北船路米づくり研究会」と書いてあります。ラベルをデザインしたのもゼミ生なのです。人によっては、「もっと大きく龍谷大学と書けば良いのに」と言ってくださるわけですが、学生には、「自分たちは裏方、黒子なんだから、小さな字にしなさい」と言って目立たないようにしてもらいました。だから、からっ風の皆さんも龍谷大学の字は目にはいっていなかったようです。ポスターについても、学生がデザインしました。