前期高齢者になりました。

準拠集団

■Facebookに投稿したものを、ブログに転載いたします。孫娘に関する投稿です。ひな子といいます。だから、ひなちゃん。

「ひなちゃん通信」です。ひさしぶりですが、写真はありません。

先月、ひなちゃんは赤ちゃんの頃から通った保育園を卒園しました。今月から小学生です。入学式はまだですが、学童保育に通い始めました。初めての学童保育、どうだったのかな…と心配になりますが、機嫌よく帰宅したようです(お父さんがお迎えに行きました)。

大変興味深いことを、娘(母親)が教えてくれました。学童保育に行く前と行った後とでは、ひなちゃんに少し変化があったというのです。喋り方が変わったのだそうです。たぶん、学童保育の先輩たちに影響をされているのですね。学童保育に通うお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、ひなちゃんが、これから目指すべきモデルなのかな。社会学の古典的な用語で言うと、「準拠集団」(reference group)が保育園から小学校に変わった…ということになるのかな。こうやって、少しずつ成長していくのですね。

ひなちゃん、今までの保育園とは違うので、戸惑うこともあるとは思うけど、学校と学童を楽しんでね。

身の回りの分別廃棄

■自宅の勝手口のそばに資源ゴミをストックするボックスを置いています。以前はアルミ缶(ほとんど発泡酒ですが)もそのボックスにためていましたが、今は普段利用している生協のスーパーが引き取ってくれるようになりました。これは、ポイントがつきます。今、ボックスの中はビンと燃やせないゴミだけ担っています。■ついゴミ出しを忘れて溜まりごちだったビンなんですが、つい最近、すべて出すことができました。ボックスの中は空っぽになりました。ゴミの問題を考える場合は、その行く末にまで思いを馳せて考えなければいけないのですが、それでも少し気持ちがスッキリしました。

■自宅の書斎も机周りを少し整理をして、仕事をしやすくしました。まだ、書類や資料の類を分別廃棄しなければなりませんが。それでも少し気持ちがスッキリしました。こんなことなら、もっと早くスッキリさせておくんだったと深く反省しています。職場の研究室の整理も進めなければとも思います。2025年には、勤務している社会学部が、大津市の瀬田キャンパスから京都市の深草キャンパスに移転します。当然、研究室も引越しになります。そのタイミングに合わせて、整理をしていこうと思います。まずは書類や資料の類の分別廃棄ですかね。ほとんど、もう廃棄でしょうね。

■この歳になって、あまり「この資料は後で役に立つかも」などと、考えない方が良いように思います。もう自分のやるべき仕事は限定されてくるわけですし。そう、これからの分別廃棄は、残りの人生、その生き方の問題でもあるわけです。でも、好奇心は持ち続けたいですね。となると、分別廃棄しても、また増えていくような気がしないでもありません。

いよいよ小学生

■facebookのヘビーユーザーです。若い学生の皆さんはfacebookのアカウントを仮に持っていたとしても、普段使うことはありませんよね。facebookは、日本では、私のような年代の人たちのSNSのような気がします。まあ、そのことはともかく、facebookには「あなたは○年前にこんな投稿をしましたよ」と教えてくれる機能があります。今日教えてくれたのは、6年前の投稿です。初孫のひな子が生まれて、病院に対面しに行った時の写真です。そのひなちゃんも、6歳になりました。4月から小学生です。昨年、ランドセルをブレゼントしました。で、そのおじいさんは、4月から前期高齢者です。やったー!!……なにが。この6年間でだいぶ老け込みました。

2023年の雛祭り

■うちには、雛祭りを楽しむ子どもはもういません。ずいぶん前までは娘が家にいたのですが、大学1年生の時に家を出て自立し(大学時代は仕送りをしていましたが)、その後就職し、そして結婚して、今はもう2人の女の子の母親になりました。で、私も、2人の孫のおじいさんになったわけです。本当に時が経つのははやいですね…。とはいえ、我が家では、押し入れの奥に入れたあるお雛様たちを、この季節にはお出ましいただき、リビングに飾っています。小さい方は、おそらく60数年前のものですかね。大きい方は36年前のものです。なにか個人情報を意図せず漏洩しているようですが…。小さい方のお雛様は、もともとはガラスケースに入っていたのですが、今はこうやって、ケースの外でのびのびとされています。これから桃の花なども、飾ってみようかなと思います。

積もりました。

■今日は、担当している授業の定期試験の日でしたが、2月1日に振り替えになりました。新しい長靴も買って準備万端だったんですが。職場の教職員の中にも、帰宅できなかった方がおられました。電車の中で、あるいは職場に戻って眠られたようです。大変でした。学生の皆さんは大丈夫だったのでしょうかね。私はといえば、昨日は午前中に海外出張の手続きの書類作りをしていました。なんとかやるべき仕事を済ませることができました。お昼頃から雪が降り始め、最初は降ったり止んだりでしたが、暗くなった頃から本格的に降り始めました。

■雪で痛んだら嫌だなと思い、育てているビオラやガーデンシクラメンの鉢を屋根の下に移動させました。しかし、無駄でした。風も伴っていたいたようで、屋根の下でも鉢には雪が積もってしまいました。朝起きて、植木や花が痛まないように、できる範囲で雪を取り除きましたが、多くは雪のしたで痛んでいることでしょう。積雪量が少なければなんとかなったかもしれませんが、仕方ありません。宿根草、多年草は根っこが生き残っていればなんとかなるのかもしれません。もちろん、本格的な雪掻き仕事もしました。20cm弱ほど積雪量があったので、結構時間がかかりました。ついでにご近所のお一人暮らしのお宅の雪掻きも少しお手伝いしました。それから、64歳のおじいさんですが、超下手くそな雪だるまも作ってみました。孫にLINEで見せてあげたい…ということでして。

■まあこんな感じで午前中は雪掻き仕事と庭の世話が続きました。午後からは世界仏教文化研究センターの打ち合わせ会議。そのあとは、学科会議、教授会、研究科委員会と続きます。自宅の書斎から、teamsを使ってのオンラインによる会議です。今、学科会議が終わりました。研究科委員会のあとは、zoomによるまちづくりの学生団体とのミーティングになります。諸々続きますが気になるのは積雪です。時々外を眺めています。また積もり始めました。湖北や東北・岩手県等の雪国のfbのお「友達」からすれば大したことはない積雪なんですが。明日もJRが動かないとほんと困ります。

同窓会と長命寺参拝

■昨日は、母校、関西学院大学の同窓会滋賀支部の新年会でした。新年会の宴会の前に、同窓の皆さんと一緒に長命寺さんに参拝しました。こちら長命寺のご住職は、関学経済学部(昭和51年卒)の同窓生です。副住職の息子さんも文学部卒です。中世史を勉強されていたそうです。昨日は本堂の内陣までご案内いただき、千手観音を直接拝ませていただきました。観音様、とても優しいお顔をされていました。

■ところで、長命寺のある長命寺山の麓から境内まで808段の階段が続きます。けっこう大変でした。最初は、石段もきちんと積まれて整備されていましたが、途中から時間の経過を感じられるような佇まいになり、石段を登るのも足元に十分に気をつけながらいけなくなってきました。さすが古刹ですね。若い人たちには、なんともない石段でも、還暦を超えるとそういうわけにもいきません。この石段を登って参拝することを続けると、こちらのお寺の名前の通り長生きをしそうな気がします。今日は「膝が笑う」ことはありませんでしたが、喜んではいました。もっとも、今ではこの石段とは別に車で参拝できるように道路も整備されています。

■境内からは、南湖の一部を眺めることができました。こちらの本堂で祀られている仏様は千手観音です。千手観音の浄土(補陀落山:ふだらくせん というようですが)は、南の方角にあるそうで、千手観音も南に向いて立っておられました。境内からは、野洲市の田園風景が見えてきました。その境内に、「琵琶湖周航の歌」の6番の歌詞を刻んだ石碑が置かれていました。歌詞の中では西国十番となっていますが、本当は西国三十一番なんです。三十一番だと歌詞としてメロディの中に収まらないので、こんなことになっているようです。

西国十番 長命寺

汚れの現世(うつしよ) 遠く去りて

黄金(こがね)の波に いざ漕がん

語れ我が友 熱き心」

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■滋賀支部の同窓会に参加して、まだ4年ほどでしょうか。大津に転居したのも2016年ですし、年齢はそれなりにいっていますが、こちらの同窓会では新参者でしょうか。年配の男性が中心になってはいますが、できればもっと女性会員や若い年代の方達についても参加者が増えてほしいなと思います。企画の方向性が年配の男性向けなのかもしれませんが、もっと若い年代の方達や女性の方達にもご参加いただけるような企画になればなあと思います。

【追記】▪️学生の皆さんには、龍谷大学同窓会にも、滋賀支部ができたことをお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

良いお正月でした。

■2023年のお正月が終わりました。息子が帰省し、娘の家族も孫2人と我が家にやってきした。今日、我が家は急に静かになりました。庭の世話どころではなかったのですが、今日は庭に出ました。庭に咲いたスイセンが強風で折れてしまったものを鋏で切り取り、室内で花瓶にいけることにしました。その花瓶をキッチンのカウンターに置いているのですが、調理や洗い物をしているとスイセンの香りがして「はっ…」とすることがあります。屋外で咲いていると分かりにくいのですが、スイセンはとても強い香りがします。好き嫌いはあるかと思いますが、私は好きです。

■昨日は、奈良で新年会がありました。91歳の義父と85歳の義母を囲んで一族で新年会を開催するのが毎年新年の恒例の行事になっています。残念ながら、義父は足腰が弱くなっており参加を諦めたようで、総勢11人での新年会になりました。娘や息子にとっては、従兄弟と会える大切な時間になっているのではないかと思います。加えて、昨日は、娘の子ども、つまり私の孫たちも参加しました。新型コロナ感染拡大で、この2年間は新年会の開催を断念してきましたが、今年はなんとか開催することができました。賑やかでした。小さかった甥たちも、立派な成人になり大人の話ができるようになったことは嬉しいです。甥の1人は結婚をしました。お連れ合いの女性には初めてお会いすることになりました。

■新年会の前に、1時間半ほど時間があったので、新年会の会場の近くにあるニュータウン(けいはんな学研都市)の公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。下の孫は2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

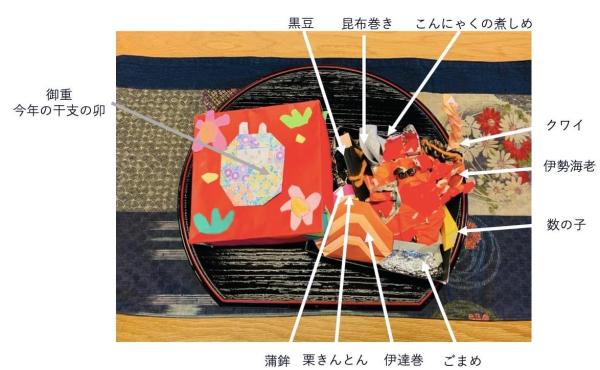

孫のお節料理

■2日に、娘の家族が奈良からやってきました。孫の ひなちゃん(5歳) と ななちゃん(2歳)には、4ヶ月ぶりに会うことができました。娘の家族がやってきて、普段大阪に暮らしている息子も含めて、狭い我が家が7人になって大変賑やかにな理ました。写真は、ひなちゃんが保育園で作った「お節料理」です。びっくりしました〜。とっても素敵です。最後は、そのお節料理の解説です。凝った作りの伊勢海老には驚きました。ひなちゃん、素敵だよ〜、感動したよ〜。

■ひなちゃんとは、彼女が大好きなプリキュアというテレビアニメの双六や、UNOを一緒にしました。まさしくお正月でした。UNOのルールを知らない64歳のおじいさん(私)は、5歳のひなちゃんからルールを教えてもらいました。5歳の孫に教えてもらえるおじいさん、なんて幸せなんだろう。これから、もっといろんなことを教えてもらえると思います。それと同時に、おじいさんは、いろんなことができなくなっていきます。これは人生を考える上で大切なポイントかと思います。ひなちゃんは、4月から小学生になります。彼女がご希望の色のランドセルをプレゼントしたのですが、入学が楽しみです。時が経過するのは、本当に早いですね。

■もう1人の孫、ななちゃんとは、公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

2022年、ありがとうございました。

■大晦日。大津の街中の商店街(ナカマチ商店街)に買い出しに出かけました。写真には全て写ってはいませんが、こんなものを買いました。花鰹と昆布(千丸屋)、白味噌(九重味噌)、日本酒の大吟醸「浅茅生」と純米吟醸無濾過生原酒「熊蟄穴(くまあなにこもる)」」(平井商店)、ホンモロコの白焼き(タニムメ水産)、千枚漬けとすぐき漬け(八百与)…。日常の買い物は近所の生協のスーパーで済ませているのですが、お正月だけはちょっと特別。ホンモロコは今晩(大晦日)食べてしまうかな。商店街は、いつもよりも人は多いけれど、やはり寂しい。歴史(宿場町)の風情を感じる地域でしたが、マンションが次々に建設されて町並みも大きく変化してきました。

■ということで、2022年もいろいろお世話になりました。役に立つことは書かないと宣言しているわけではありませんが、特に意識しなくても役には立たないことばかり。大学教員の日常を記録した日記のようなブログをお読みいただき、本当に申し訳なく、かつ感謝もしております。まあ、このブログには書けないようなことも多々ありますが、教育、研究、学内行政、地域連携、地域貢献…、大学教員が大学という組織や社会から求められることを今年も頑張って取り組んできました。時々、研究以外の仕事のことを「雑用」と呼ぶ人がいますが(いるんですよ…)、大学教員が、大学の組織や社会から求められることに「雑用」はないと思っています。嫌な言葉ですね、「雑用」って。まあ、そんなことはともかく、繰り返しますが、いろいろお世話になりました。今年の振り返りは、来年の新年の抱負とともに、お伝えすることにしようか思います。

■年末、こちらも忙しいのに、卒論を添削してくださいとのメールが届いています。「添削をしてほしいならば、もっともっと早い時期にしてくれよ!!」。心の中の「叫び」です。約束していた草稿提出は、もっと早い時期だったのです。まあ、聞かなかったことにしてください。