中津川の「栗きんとん」と「平田国学」

■この前の土曜日と日曜日、ひとつ前のエントリーでも報告しましたように、岐阜県の中津川市に出張してきました。帰りに、中津川市の蛭川の老舗の和菓子屋、創業百有余年の「菓舗ひとつばたご」さんで、職場の皆さんからリクエストのあった「栗きんとん」を購入しました。職場の皆さんへのお土産だったのですが、どういうわけか私にもひとつお裾分けしていただきました。いつも思うことですが、中津川の「栗きんとん」は上品な味わいです。お店の中は、ひな祭りの飾りつけがされていましたが、その後ろには書が飾ってありました。「栗は栗の味で」。地元の書家の作品とのことでしたが、中津川の「栗きんとん」にぴったりの書ですね。

■ところで、中津川は「栗きんとん」の発祥の地なのだそうです。中津川の中心市街地からは、立派な山が見えます。2,91メートル恵那山です。この恵那山の山裾に栗がたくさん収穫されてきたようで、その栗を使った和菓子でとても有名です。「栗きんとん」もそのような和菓子の代表です。中津川は、中山道の46番目の宿場町です。京の都と江戸との間を多くの人びとが行き来しました。そのような人の行き来のなかで、京や江戸の様々文化が中津川にも届けられました。そのような文化を受け止めたのが、この土地の豪商たちです。そのような文化のひとつとして、豪商たちは「茶の湯」を楽しみました。中津川の和菓子文化はそのような「茶の湯」とともに発展してきたと聞いています。

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

■もちろん中山道が中津川にもたらしたものは「茶の湯」だけではありません。幕末期の中津川の豪商たちは、こぞって平田国学に入門し、来るべ理想の社会を実現するために、当時の政治状況を把握するための情報ネットワークを築き上げたというのです(理想は実現しませんでしたが…)。中山道とともに情報が行き交ったのです。日本の幕末期を考えるうえで、中津川はとても重要な地域だったのです。そのことを島崎藤村は『夜明け前』で描写しています。また、最近みつけた本ですが、『歴史のなかの「夜明け前」 平田国学の幕末維新』(著・宮地正人、吉川弘文堂)でも解説されているようなので、実際に読んでみようと思っています。地域づくり・まちづくりのお手伝いをするために、中津川に通ってきましたが、すぐに関西に戻らねばならず、じっくりこの地域のことを勉強してきませんでした。今更なんですが、今からでも・・・とも思っています。そのうえで、こんどは「仕事」ではなく、個人の「楽しみ」として中津川の歴史探訪をしてみたいなあと思っています。

「訪問歯科診療」と絵本「ちゃっくりかき」

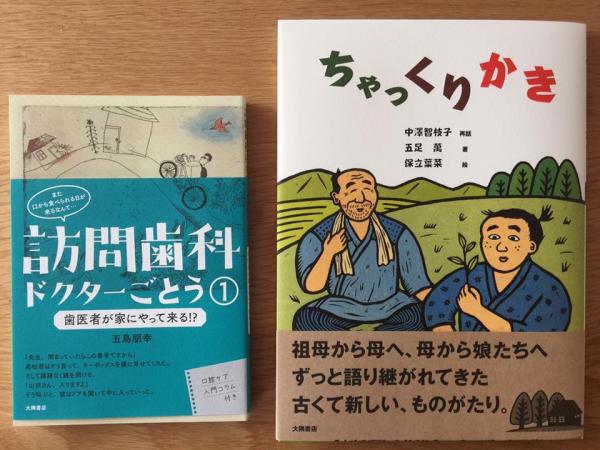

■昨日の夕方、大隅直人ご夫妻が、自宅に遊びに来てくださいました。ご近所さんなんです。お土産に、大隅さんが経営する大隅書店で最近出版された書籍をご持参下さいました。ありがとうございます。ひとつは、訪問歯科診療に取り組まれている五島朋幸さんの「訪問口腔ケア日誌」です。書籍の帯には、こう書かれていました。

ドクターごとうと仲間たちは、今日も新宿を走り回る。ドアを開け、ケアを必要とする人を見つけ、プロの技と連携によって、「口から食べる」をささえる。これはもう「まちづくり」だ。新しい「まち」は、いつか、きっと、みんなのものになる。

■いいですね〜。あとがきには、次のようなことが書かれています。五島さんは在宅医療に取り組むようになり、在宅医療は「生活を支える」仕事であり、歯科医の五藤さんのミッションは「食べることを支える」ことだと気がつき、外来診療との違いにカルチャーショックを受けたというのです。ある患者さんのご家族からの一言に関しては次のように説明されています。

「先生ありがとうございます。先生が来てくださって主人にゼリーほ食べさせてくださる、それが主人の生きる喜びなんです」

この時、僕は初めて分かったんです。自分はその方の生活なんて何も変えていなかった。そして初めて、歯科医師だけで実践できることには限界があることに気付いたんです。

そこから、僕は他の職種のプロたちと協働することを考え始めました。

■私は、この部分を読んで、自分が専門とする環境科学の分野のことを連想しました。心が、反応しました。それぞれの細かいディシプリンの外に出た途端、現場のリアルな環境問題の解決には何も貢献できていないことに気がつく…そういうことがあるからです。現場の環境問題から自分のディシプリンの理屈に都合の良いところだけを切り取って、個々のディシプリンに持ち帰り、その内部でもっともらしく語っているに過ぎない…そんなことがしばしば起こっているのです。現場は、ディシプリン内部での研究の”材料”として使われることあっても、その逆ではないわけです。こう言ったからと言って、もちろん、私はディシプリンに閉じこもって研究することや、教養としての学問が存在することの意義を否定しているわけではありません。現場のリアルな環境問題の解決をすることが前提ならば…どうなのか、という話しです。

■環境科学の分野では、よく「研究栄えて、環境滅ぶ」と言ったりします。これは、現実にコミットしているかのように振る舞いながら、実態としては個別ディシプリンに閉じこもり、仲間内の閉じた議論の再生産に終始しているような状況を皮肉ったものです。在宅医療という現場のリアルな問題に取り組んでいる五島朋幸さんは、現場の中でショックを受けて他の職種のプロたちと協働することを考え始められました。治療ではなくて、現場の患者さんの「生活を支える」ことこそが問題だと気が付かれたのです。そこでは、自分の仕事の土台となっている考え方、あえていえば仕事観が大きく変化しています。

■私自身の場合は、現場の環境問題に対応するために、他の分野のプロたちと協働する研究、文理融合(私は文理連携といってきましたが)や超学際研究に取り組んできました。もちろん、文理融合や超学際の実質性がどれほどのものなのか、何を持って環境問題の解決と言うのか、これはまた別に吟味しなくてはいけません。しかし、少なくとも五島さんと同じように、他の専門分野のプロたちと協働することなしには問題の解決にはつながらないと強く思ったのです。そして、今や、地域住民の皆さんや行政職員の皆さんと協働しながら研究を進めるようになりました。このような考えに至ったのは、正直に言えば、若い頃にそういう「厳しい状況」の中で自分の仕事をしなければならなかったからです。そうでなければ、自分のディシプリンの殻の中にずっと安住していたと思います。若い頃は、そのような「厳しい状況」を恨みましたが、今となれば「厳しい状況」の中で生かされてきたのだと思っています。

■さて、もう1冊は絵本です。「ちゃっくりかき」。著者である五足萬さんのお母様、中澤智枝子さんが、五足さんの姉妹に語ってきたお話しのひとつを、五足さんが文章にされています。絵ではなくて、木版画ですね。味わいがあります。五足さんは、もともと生物学の研究者でしたが、退職後に、幼い頃にご自身のお母様から聞かされた昔話を、お母様の思い出としてなんとか形に残したいとの思いから、このような絵本を出版されたのでした。1912年生まれのお母様は、この「ちゃっくりかき」の昔話を、お母様が幼い頃にお祖母様からお聞きになりました。1916年から1919年の間のようです。その昔話を、今度は五足さんたち5人の娘に寝床で聞かせてくれたのだそうです。曽祖母様からお母様に、そしてご自身の世代に、さらにはお子様の世代へと、代々、女性を通して語り継がれてきた昔話なのです。昔話とは、本来、語り継がれていくものなのですが、最近では、そのような語り継ぐことは無くなってしまいました。しかし、五足さんのお宅では、今もそうやって語り継がれているのです。素敵ですね。表紙をご覧いただくと、お母様の中澤智枝子さんは「再話」、五足さんは「著」になっています。「お母様の思い出としてなんとか形にしたい…」、そのことがよくわかります。

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

■島根県の宍道湖には、「宍道湖七珍」という言い方があります。「しんじこしっちん」と読みます。日本海・中海・宍道湖とつながっていることから、宍道湖には海水が流れ込みます。宍道湖は汽水湖なのです。そのため、魚介類が大変豊かです。そのような豊かな魚介類のなかでも、特に、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)の7種類を選んで「宍道湖七珍」と呼んでいるのです。

■島根県の宍道湖には、「宍道湖七珍」という言い方があります。「しんじこしっちん」と読みます。日本海・中海・宍道湖とつながっていることから、宍道湖には海水が流れ込みます。宍道湖は汽水湖なのです。そのため、魚介類が大変豊かです。そのような豊かな魚介類のなかでも、特に、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)の7種類を選んで「宍道湖七珍」と呼んでいるのです。

■昔から、こういう言い方があるのかなと思っていましたが、違いました。昭和も戦前の時代になりますが、地元の新聞に連載された「宍道湖十景八珍」という記事が、事の始まりなのだそうです。なんだか、「お国自慢」のようなニュアンスがありますね(私自身は、この「お国自慢」って、けっこう大切なことだと思っていますが…)。戦後になり、宍道湖と日本海の間にある中海で国営干拓事業が始まりそうだった頃、1958年頃なのだそうですが、こんどは「宍道湖七珍」という呼び方が発案されたようです。干拓事業によって消えていくかもしれない宍道湖の美味しい魚介を惜しむ…という感じもありますね。結局、干拓事業は途中で中止になりました。もし干拓されていたら、宍道湖の生態系にはどのような影響が出ていたのか、生態学者ではない私には正確に説明できません。幸いなことに、今でも美味しい「宍道湖七珍」をいただくことができます。

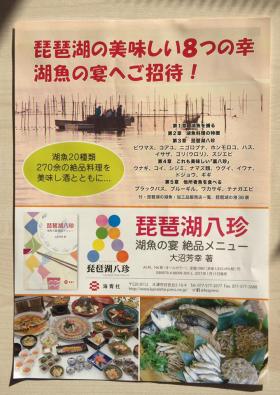

■この島根県の「宍道湖七珍」(しっちん)は、全国的に有名です。しかし、その「七珍」を1つ上回るのが、滋賀県で発案された「琵琶湖八珍」(はっちん)なのです。「琵琶湖八珍」の方は、ビワマス、コアユ、ハス、ホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビ、ゴリ、イサザ、の8種類を指します。産経新聞の報道によれば、2013年の夏に、滋賀県立安土城考古博物館で琵琶湖の漁業や湖魚料理などをテーマにした夏季特別展が開催された際、琵琶湖ならではの料理の魅力を県内外に発信しようと、「琵琶湖八珍」選ぶコンテスト(「総選挙」と呼んでいたらしい・・・AKB48みたい)を開催したのだそうです。もちろん、宍道湖のことを強く意識してのことです。しかもその上を行こうと8種類が選ばれています。琵琶湖の「食のブランド化」を目指した企画です。

■「宍道湖七珍」については、スズキ、モロゲエビ(ヨシエビ)、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミ(ヤマトシジミ)、「七珍」の魚介名の頭の文字をとって「スモウアシコシ」、つまり「相撲足腰」と記憶して覚えるようです。それに対して、「琵琶湖八珍」のばあいは、上の「八珍」の魚介名の太字のところを読んでみてください。「ビワコハホンニスゴイ」、つまり「琵琶湖は、ほんに凄い!!」になります。このことを滋賀県の農政水産部の高橋滝治郎部長にご教示いただきました。いや~、この覚え方を発見した人は、なかなか凄い人だと思います。

■さて、「琵琶湖八珍」のことを書いた本も出版されています。『琵琶湖八珍 湖魚の宴 絶品メニュー』。執筆されたのは、滋賀県立安土城考古博物館の副館長をされていた大沼芳幸さんです。「琵琶湖八珍」を材料にした料理とそのレシピが紹介されているようです。「裏八珍」まだ提唱されています。正式な「八珍」には入らないものの、その他の美味しい湖魚料理についても紹介しているようです。滋賀県に暮らして、琵琶湖流域の研究をしていますから、これは「読まねば!!」ですね。さっそく注文をしました。

目次は、以下の通りです。

第1章 湖魚を捕る

日本遺産「琵琶湖の伝統的漁法」

琵琶湖漁業の特徴

海と共通する漁第2章 湖魚料理の特徴

日本遺産「琵琶湖の湖魚食」

ナレズシ……………….(湖魚料理の特徴 その1)

畑作物と合わせて食べる…..(湖魚料理の特徴 その2)

小さい魚を捕り食べる文化…(湖魚料理の特徴 その3)

小骨を断つ……………..(湖魚料理の特徴 その4)

淡水魚を生で食べる文化…..(湖魚料理の特徴 その5)第3章 琵琶湖八珍

琵琶湖八珍の提案

ビワマス……(琵琶湖八珍の魚 その1)

コアユ……..(琵琶湖八珍の魚 その2)

ニゴロブナ….(琵琶湖八珍の魚 その3)

ホンモロコ….(琵琶湖八珍の魚 その4)

ハス……….(琵琶湖八珍の魚 その5)

イサザ……..(琵琶湖八珍の魚 その6)

ゴリ(ウロリ)(琵琶湖八珍の魚 その7)

スジエビ……(琵琶湖八珍の魚 その8)第4章 これも美味しい「裏八珍」

ウナギ……..(裏八珍の魚 その1)

コイ……….(裏八珍の魚 その2)

シジミ……..(裏八珍の魚 その3)

ナマズ類……(裏八珍の魚 その4)

ウグイ……..(裏八珍の魚 その5)

イワナ……..(裏八珍の魚 その6)

ドジョウ……(裏八珍の魚 その7)

ギギ……….(裏八珍の魚 その8)第5章 他所者魚を食べる

ブラックバス..(他所者の魚 その1)

ブルーギル….(他所者の魚 その2)

ワカサギ……(他所者の魚 その3)

テナガエビ….(他所者の魚 その4)付録

琵琶湖の湖魚・加工品販売店一覧、琵琶湖の港36景

『城下町膳所』

■昨日、午前中は大学の理事が集まる部局長会議で研究部から提案をしました。研究部長の仕事です。この部長職も3月末まで。残りの期間、最後まで頑張ってでできるだけのことをしたいと思います。その後、午後からは大津市役所で「都市計画審議会」に出席しました。今回は審議事項はなく、報告事項のみでした。次の「都市計画マスタープラン案」について報告がなされ、審議会の委員の皆さんと質疑応答を行いました。都市計画マスタープランは、大津市全域、そして全域を7つに分けた地域社会、そのような大きな空間スケールでのまちづくりの方向性を示しているわけですから、よりローカルな空間スケールの個別的・具体的な課題をすくい上げることがなかなか難しいわけです。質疑応答でも、空間スケールの違いから生じるちょっとしたギャップのようなものを感じました。都市計画マスタープランは、ゴールではなくてまちづくりのスタート。マスタープランを活用しながら、これから個々のローカルな地域社会で、どのようにまちづくりの活動を展開していくのかが重要になってきます。

■昨日、午前中は大学の理事が集まる部局長会議で研究部から提案をしました。研究部長の仕事です。この部長職も3月末まで。残りの期間、最後まで頑張ってでできるだけのことをしたいと思います。その後、午後からは大津市役所で「都市計画審議会」に出席しました。今回は審議事項はなく、報告事項のみでした。次の「都市計画マスタープラン案」について報告がなされ、審議会の委員の皆さんと質疑応答を行いました。都市計画マスタープランは、大津市全域、そして全域を7つに分けた地域社会、そのような大きな空間スケールでのまちづくりの方向性を示しているわけですから、よりローカルな空間スケールの個別的・具体的な課題をすくい上げることがなかなか難しいわけです。質疑応答でも、空間スケールの違いから生じるちょっとしたギャップのようなものを感じました。都市計画マスタープランは、ゴールではなくてまちづくりのスタート。マスタープランを活用しながら、これから個々のローカルな地域社会で、どのようにまちづくりの活動を展開していくのかが重要になってきます。

■審議会では、膳所のまちづくりの素敵な報告書をいただきました。審議会委員である立命館大学の岡井由佳先生や学生の皆さん、それから以前お世話になった寺田智次さん(元都市計画部長、現大津市生涯学習センター所長)も協力されています。読み応えのある素敵な報告書です。地域の高齢者の方達が昔の膳所の様子について語られる座談会などの様子も掲載されています。部数が限定されているため、多くの方達にはなかなかお読みいただけないかと思いますが、少し内容を紹介しておこうと思います。こういう活動が、市内の地域ごとに行われると素敵なんですけどね〜。

目次

ごあいさつ 大津市長 越 直美

「城下町膳所」発行に寄せて 膳所まちづくり委員会 会長 大野 哲

昭和時代の膳所(座談会)第一回

一〇〇年アルバム

昭和時代の膳所(座談会)第二回

深堀り膳所の歴史 第一話 城下町膳所の「不思議」

大学生からの提案「膳所の魅力を活かしたまちづくり」

深堀り膳所の歴史 第二話 膳所と日本史ロマンの時代

子どもたちが見つけた膳所の魅力

膳所こぼれ話「これも膳所のまち遺産」

深堀り膳所の歴史 第三話 膳所の旧東海道を歩く

膳所の歴史あれこれ年表

おわりに

映画「沈黙-サイレンス-」

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■昨年末のことになりますが、文学部の真宗学科や大学院実践真宗学科の若手教員の皆さんと、懇談するチャンスがありました。その時も、この「沈黙」のことがすごく話題になりました。呑みながらのディスカッションだったので、なんだか記憶が曖昧になっていますが、「信仰する」とはどういうことなのか…そのような議論の文脈上でこの映画の話題も出てきたように思います。

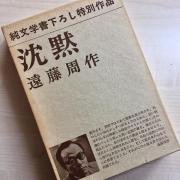

■この映画の原作である遠藤周作の『沈黙』(1966年)を、私自身は、いつ読んだのかはっきり思い出せません。自宅の書架にきちんと配架してありますが、記憶が曖昧です。おそらくですが、予備校生から大学生のときに、自宅の書架にあったものを読んだのではないかと思います。本を購入したのは私ではありません。両親のどちらかが読んだものだと思います。だから読み方も、自宅の書架にある本を「なんとなく…」読んでいたのだと思います。あの頃の私で理解できたのか、甚だ怪しいところがあります。同じく遠藤周作の『イエスの生涯』(1973年)を読んだときはもう30歳を超えていました。こちらは、友人の勧めもあり「しっかり」読みました。ただし、こちらも自分で購入したわけではありません。大学時代のサークルの先輩からいただいたものでした。先輩が就職のため下宿から引越しをする際に、引越しの荷造りを手伝ったお礼にいただいたものです。今も手元にありますが、裏表紙には先輩の名前と買った日付と書店名(1977.1.22 梅田、旭屋)が書かれています。とても几帳面な字です。ああ、話しがずれてしまいました…。というわけで、「なんとなく…」読んだ『沈黙』の方を、58歳になった今、もう一度読んでみたいと思っています。もちろん、映画を観る前にです。

■小説の最後には、作者である遠藤周作の「あとがき」があります。そこには、この小説でキリスト教を棄教するカトリックの司祭ロドリゴに関して、次のように書いています。少し気になるところです。

ロドリゴの最後の信仰はプロテスタンティズムに近いと思われるが、しかしこれは私の今の立場である。それによって受ける神学的な批判ももちろん承知しているが、どうにも仕方がない。

■ロドリゴの最後の信仰とはどのようなものでしょうか。『沈黙』の中で、棄教したロドリゴに対して、奉行・筑後守は次のように言っています。

「かつて余はそこもとと同じ切支丹パードレに訊ねたことがある。仏の慈悲と切支丹デウスの慈悲とはいかに違うのかと。どうにもならぬ己の弱さに、衆生がすがる仏の慈悲、これを救いと日本では教えておる。だがそのパードレは、はっきりと申した。切支丹の申す救いとは、それは違うとな。切支丹の救いとはデウスにすがるだけのものではなく、信徒が力の限り守る心の強さがそれに伴わねばならぬと。してみるとそこもと、やはり切支丹の教えを、この日本と申す泥沼の中でいつしか曲げてしまったのであろう」

基督教とはあなたの言うようなものではない、と司祭は叫ぼうとした。

■「基督教とはあなたの言うようなものではない」。ここに遠藤周作自身のキリスト教に対する考えが示されているように思います。ということで、『沈黙』を再読し、映画を観たあとに、また昨年末のように仏教の研究をされている若手教員の皆さんと、この映画について語り合いたものです。人間の弱さと、信仰の問題について。

【追記1】■『沈黙』の登場人物である司祭ロドリゴには、実在のモデルがあります。ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッチです。キリシタン禁制下にあった江戸中期(1708年)に潜入するもすぐに捕らえられ、長崎を経由して江戸に送られました。新井白石の『西洋記聞』は、このシドッチからの話しに基づいて書かれたものです。彼は、茗荷谷にある切支丹屋敷に軟禁されました。以下は、切支丹屋敷跡から、シドッチと見られるイタリア人男性の人骨が見つかったという記事です。

キリシタン屋敷跡から出土した人骨が語る、宣教師シドッチの信仰

【追記2】■『沈黙』に関する評論文を見つけました。文学を専門にしているわけではないので、この評論文をどう評価して良いのかはわかりませんが、参考になりました。 遠藤周作・「沈黙」について

黒田一樹さんのこと

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■黒田さんに初めてお会いしたのは、滋賀県大津市の中心市街地にある「パーンの笛」というジャズバーです。おそらく7〜8年前のことでしょうか。お仕事の関係で、京阪電車の社員の方と来店されていました。その時、黒田さんのとてもチャーミングなお話しぶりに魅了されてしまいました。一昨年の1月には、上京の折にお会いするチャンスもいただきましたが、残念ながら私の都合がつきませんでした。とはいえ、facebookを介してお付き合いをいただき、fb上のある鉄道ファンのグループにお誘いすると、快くご参加くださいました。そして鉄道に対する深い愛と知識と体験を元に、みるみるこのグループの主力メンバーとなって活躍されました。2度目にお目にかかったのは、冒頭に書いた大阪で開催された出版記念講演会とパーティの場でした。あの時のご様子から、また関西にもお越し頂けるものと固く信じておりましたが、本日の悲報に接し、本当に悲しくて悲しくて、残念でなりません。私のささやかな夢は、黒田さんと一緒に大阪近郊区間を1日で回ることでした。それも叶わないことになってしまいました。

■黒田さんとの最後のやり取りは、大晦日の日になりました。前述した鉄道ファンのグループへの投稿の最後に「黒田 一樹さん、応援しています!また、講演会に伺いますから」と呼びかけたことに「いいね!」をくださったのが最後になりました。1年間近くの闘病で苦しまれながらも、最後の最後まで黒田流の美意識とダンディズムを貫き通されたことに敬服しております。このような方は、なかなかいらっしゃらない。しかし今は、唯々、安らかにお体を休めて頂きたいと念じるばかりです。このように美意識とダンディズムを貫き通せたのも、奥様やご家族の皆様の支えがあったからこそと思っております。

謹んでお悔やみ申し上げます。

【追記】■昨日から、このブログへのアクセス数が伸びています。おそらく、多くの皆さんは、亡くなった黒田一樹さんに関する情報を検索されているうちに、ここに辿りつかれたのかなと思います。Googleの検索順位も5位となっています。本当に申し訳ないのですが、ここに書いてあることは、ささやかな私の思い出でしかありません。facebookでは、黒田さんと昔からのお友達である皆さんが、黒田さんとの思い出を続々と投稿されています。ぜひ、そちらをお読みください。私も、皆さんの思い出を読ませていただきながら、黒田さんのお人柄に感動しています。

■私は、根っからの鉄道ファンではありません。鉄道好きなおじさんではありますが、鉄道に関する知識や経験がほとんどありません。そのような本物の鉄道ファン皆さんの前では何もいえなくなってしまうのです。しかし黒田さんは、「鉄道は知識ではなく、センスなんだ」と言って、色々、鉄道の楽しみ方を教えてくださいました。マニアの世界にある単純に知識の量を競うようなことを、少し軽蔑されていたようにも思います。私のようなちょっとだけ「鉄道好きのおじさん」は、そのような黒田さんに、ある種の「優しさ」のようなものも感じていました。

■普段、私は大学教員をして若い学生の皆さんと接しており、学生の教育のあり方について色々悩んでいるわけですが、そのような学生の教育という点についても、黒田さんとやり取りをした記憶があります。黒田さんも、専門学校で学生の皆さんを指導されていたからです。もう少し、この辺りについても議論をしたかったところです。

ミロコマチコ『ねこまみれ帳』

■世の中にはイヌ派とネコ派がいるそうですね。時々、いろんな知人との雑談の中で「イヌ派、それともネコ派?」という話しが出てきます。私は、哺乳類のペットを飼ったことはありませんが、頭のなかで「やはり自分はイヌ派だろうな〜」と思っています。実際には飼ったことがないので、「ヴァーチャル・イヌ派」でしかありませんが。

■世の中にはイヌ派とネコ派がいるそうですね。時々、いろんな知人との雑談の中で「イヌ派、それともネコ派?」という話しが出てきます。私は、哺乳類のペットを飼ったことはありませんが、頭のなかで「やはり自分はイヌ派だろうな〜」と思っています。実際には飼ったことがないので、「ヴァーチャル・イヌ派」でしかありませんが。

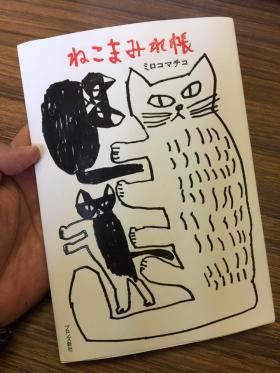

■さて、写真は、私の大好きな絵本作家のひとり、ミロコマチコさんの本です。ミロコさんはネコ派です。それも並大抵のネコ派ではありません。この『ねこまみれ帳』からは、そのことがズンズン伝わってきます。この本では、鉄三という名前のネコと、ボウとソトという兄弟のネコたちとの暮らしが描かれています。おそらく、ネコ派の人たちにとってはたまならいと思うのですが、日々の暮らしのなかのネコたちが引き起こす数々のエピソードが描かれています。ネコ好きの人には読まずにおれない本なのではないでしょうか。最初のネコ、鉄三が病気で死んだとき(鉄三は糖尿病でインシュリンを打っていました…)のミロコさんの悲しみは、イヌ派の私にもひしひしと伝わってきました。アラ還のおじさんの老眼の眼からも、涙がハラハラと流れてしまった。素敵な本です。ひとつ疑問があるとすれば、お連れ合いが描かれているのですが、彼はミロコさんのネコたちのことをどう思っているのでしょうね。とても気の優しいおとなしい方のように描かれているけれど(あまり登場されませんが…)。ネコたちの関心は、ミロコさんに集中しているようでもあります。かわいそう。

檸檬

■今年の3月に大津市に転居しました。大津市の湖西の丘陵地に自宅があります。いわゆる新興住宅地なのですが、所々に家が建っていない空き地があります。住宅地が造成される際に、元々の農家の地主さんに分配されたものと聞いています。だからでしょうか、その様な空き地の多くは畑になっています。とりあえず畑として利用して、まとまった現金が必要になった時に売却する…ため、あるいは子どもや孫に住宅が必要になった時のためにそうやって土地を保有されているのかもしれません。自宅近くの空き地には、野菜ではなく様々な種類の柑橘類が植えられています。ちゃんと手入れをされている様で、どの種類も立派に実が成っています。写真は、そのうちの一本。レモンだと思います。道路から手を伸ばせば取れるところにあります。もちろん、人様のものですから取りはしませんけれど。

■今年の3月に大津市に転居しました。大津市の湖西の丘陵地に自宅があります。いわゆる新興住宅地なのですが、所々に家が建っていない空き地があります。住宅地が造成される際に、元々の農家の地主さんに分配されたものと聞いています。だからでしょうか、その様な空き地の多くは畑になっています。とりあえず畑として利用して、まとまった現金が必要になった時に売却する…ため、あるいは子どもや孫に住宅が必要になった時のためにそうやって土地を保有されているのかもしれません。自宅近くの空き地には、野菜ではなく様々な種類の柑橘類が植えられています。ちゃんと手入れをされている様で、どの種類も立派に実が成っています。写真は、そのうちの一本。レモンだと思います。道路から手を伸ばせば取れるところにあります。もちろん、人様のものですから取りはしませんけれど。

■ところで、漢字の「檸檬」は読めてもきちんと書けと言われると一瞬戸惑うわけです。確認すると、木偏に丁寧の「寧」、木偏に啓蒙の「蒙」。簡単なんですけどね。そう思っていると、連想ゲームの様にiPadを使って梶井基次郎の「檸檬」(青空文庫)を読みたくなってきました。大学生の時に、おそらくは40年近く前に読んでいると思うのですが、あまりよく記憶していません。読んで見て、「こんな出だしだったかな」と思いました。この小説に登場する美しい黄色いレモンは、主人公の「妄想」の中では京都の丸善書店を「粉葉みじん」にする爆弾でもあります。この辺りは、しっかり記憶にある。でも、読後感は当時と今とではまったく違うな…という感じです。おそらく、若い頃の自分には、この梶井基次郎が置かれた状況がよくわからなかったんだと思います。そういう意味では、「死」を気にすることもなく、脳天気に生きていたわけで、青年らしく健康だったのだなと思っています。

■というのも、梶井基次郎は幼い頃から病気に苦しんできました。自分だけでなく、弟は脊椎カリエス、兄も結核性リンパ腺炎という病気になっています。基次郎は学生の頃は、重い結核に罹っていました。今すぐに死ぬわけでは無いけれど、常に命を脅かされるような感覚のもとで生きていたのでした。「檸檬」(青空文庫)の冒頭部分は、そのような元次郎の落ち着かない、身の置き所のないような不安を表現しています。

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧おさえつけていた。焦躁しょうそうと言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔ふつかよいがあるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖はいせんカタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪いたたまらずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。

■医学が進歩した現在ではなかなか想像しにくいわけですが、「檸檬」が発行された1931年頃の平均寿命は45歳前後かと思います。今だと薬で治すことができる病気でも、当時だと死につながることがよくありました。結核はその代表のような病気です。薬による治療法が確立する以前は「不治の病」と呼ばれていました。実際、梶井元次郎はその結核で31歳で亡くなりました。当時は、「死」が日常生活の中にさりげなく存在していました。現代社会は、「死の不可視化」が進んでいます。人びとが死を感じるのは、リアルな現実の「死」ではなく、映画やテレビの中で演出された作り物の「死」となってしまいます。それは、人びとの好奇心の対象でしかありません。そのことを「死のポルノ化」という人がいます。そのような「死の不可視化」と「死のポルノ化」の中で、人びとはリアルな死を感じることができません。梶井基次郎の時代と今とでは、「死生観」に大きな差があるように思います。

■話しは変わります。『檸檬』や梶井基次郎とは関係のないことですが…。年末が近づくこの季節になると、自宅には喪中の葉書がたくさん届くようになります。喪中の葉書の枚数は年々増えて生きます。自分自身が歳を取っているからです。こうやって喪中の葉書をいただくと、人生の最後の瞬間に向かうための整理券をいただいているような気持ちにもなります。しっかり考えなくてはいけません。少し厳しい気持ちになります。そのような喪中の葉書なのですが、その中でも表現が難しいのですが、「素敵だな…」と思う葉書がありました。前の職場で大変お世話になった先生からの葉書でした。先生ご自身は、今年で82歳になられます。お元気です。今回の喪中の葉書では、その先生の奥様のお母様が亡くなられたことを知りました。もちろん、お会いしたことはありません。享年104歳なのだそうです。大変なご長寿ですね。しかも、ご自身のお誕生日にお亡くなりになったというのです。葉書には、「お祝いのお花やカードに囲まれて静かに息をひきとりました」と書いてありました。よくわかっていないのに、勝手なことを言うべきではないとは思いますが、それでも、お母様は幸せな最期を過ごされたのではないか、そのように思いました。幸せな気持ちとともに、静かに、眠るように亡くなられたように想像しました。

————————

■数日前から、ブログの調子が悪くなりました。ご迷惑をお掛けしますが、しばらくお待ちください。原因がわかりました。

■このエントリーのタイトルをクリックしてください。右側の下の方に「Last 10 entries」とありますので、そこから最近の記事をご覧ください。また、「Archives」からも過去の記事をご覧いただけます。操作を誤り「Categories」も消去してしまっています。ですので、古い記事の「Categories」は、内容とは一致していません。また、再構築する必要が出てきました。のんびりやっていきますので、おつきあいください。

ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる

■大好きなミロコマチコさんの展覧会!「ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる」。京都駅、ISETANの美術館「えき」で、12/1から12/25まで。

バッグパッキング

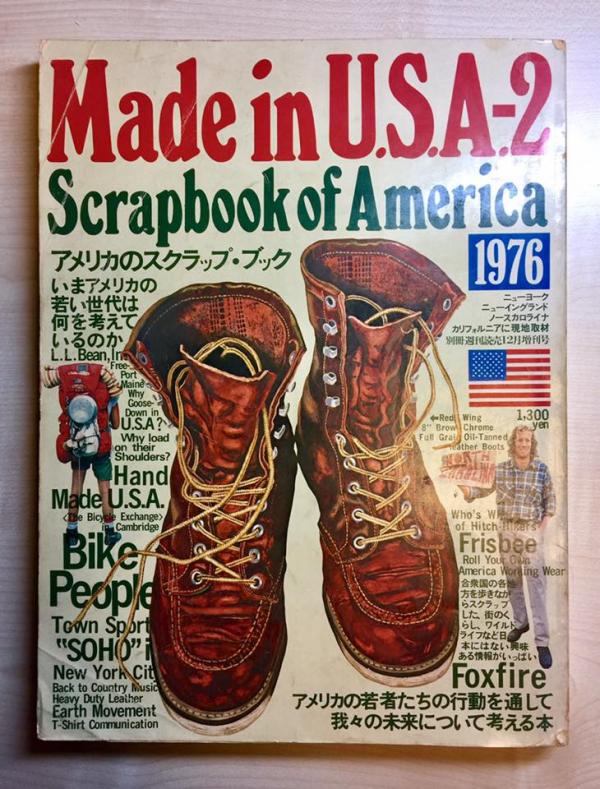

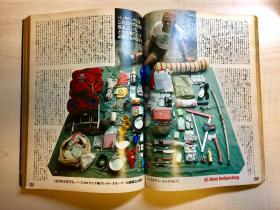

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

バックパッキング・ムーブメント

バックパッキングは1960年代のアメリカで生まれました。ベトナム戦争がもたらした社会に対する不安や疑問から起こった反戦運動は、各地の大学生を中心としたヒッピー・ムーブメントとなり、やがてその運動は「ホール・アース(Whole Earth)」というスローガンを掲げ、人間だけでなく水や森や空気も含めて「世界は一つ」であるという自然回帰の思想へと発展していきました。

若者達は大きめのフレームザックに数日間の山での生活に必要な道具を詰め込み、一人、または気の合った仲間と共に原生自然:ウィルダネス(Wilderness)を目指しました。彼らはヘンリー・デビッド・ソローの『森の生活』(1854年初版)や、自然保護の父と呼ばれるジョン・ミューアの書籍を愛読し、そこに書かれている自然回帰のメッセージに従いながら、自然を散策する旅人となったのです。

今では環境問題や自然保護という言葉は珍しくもなく、むしろその思想の多くは現代の私達の生活の一部になっていると言えますが、これらの思想が社会へと浸透した大きなきっかけが、このバックパッキング・ムーブメントにありました。

■『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』が出版された頃、私は高校生で、アウトドア、特にバックパッキングにとても憧れていました。この雑誌のバックパッキング関連のところを何度も読み、写真を眺めて、大学生になったら自分もやってみようと思っていました。「東海道自然歩道を踏破するぞ!!」と決意し、密かに地形図なども手に入れていました。ところが、子どもの頃からヴァイオリンを弾いていたこともあり、大学に入学するとオーケストラに入部、楽器三昧の大学生活を送ることになってしまったのです。いいかげんなものですね。コリン・フレッチャーの『遊歩大全』なんかも読んでいましたが、アウトドアの世界に戻ることはありませんでした。当時は、アウトドアという言葉もまだ定着していなかったように思います。そのような時代です。

■先日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に参加しました。100kmを歩いてみて、改めて「歩く」ということが気になって来ました。「世界農業遺産」申請を県民の皆さんにアピールするための手段として、この大会に参加し100kmを歩いたわけですが、歩くことをもう少し積極的にやってみたいと思い始めました。健康のためのウォーキング…とはまた別の思いですね。「歩く」という行為…というかこの動作は、生き物としての人間の一番基本の部分にある大切なことなのではないのか…そのように思うからです(私の頭に中には、「グレートジャーニー」で有名な探検家の関野吉晴さんの腰とが頭に浮かんで来ます)。ならば、歩いて琵琶湖を一周する歩く「びわいち」を、バックパッキングでやってみようか…なんてことが頭に浮かんで来ます。これならば私にもできそうな気がします。そのあとは、さて、どこを歩こうか…。琵琶湖の源流から、淀川の河口まで、流域の地域をたずねながら、少しずつ歩いてみたい…なんてことも思っています。こちらは、研究のことも少し関係しているかもしれません。

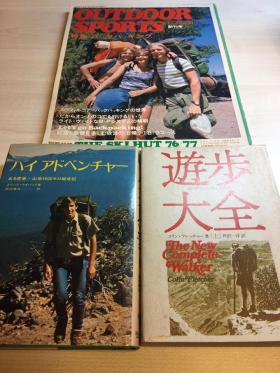

■若い頃、バックパキングに憧れたことから、蔵書の中には、こんなものもあります。エリック・ライバックの『ハイ アドベンチャー』(1972年)は、18歳で、アメリカのカナダ国境からメキシコ国境まで、パシフィック・クレスト・トレイル4000kmを踏破した時の縦走記です。若い頃の私は、この『ハイ アドベンチャー』を繰り返し読みました。次は、コリン・フレッチャーの『遊歩大全』(1978年)。これは、当時のバックパッカーにとって「バイブル」のような存在の本でした。内容的に現代の状況に合わない部分も多々ありますが、今でも読む価値があると思います。最後は、「別冊山渓」は、なんと創刊号(1976年)です。特集は「バックパキング」。時代を感じさせます。