地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎今回は、以下の拙論をもとにお話しをさせていただきました。

○脇田健一,2009,「DOING SOCIOLOGY 「ご縁」に導かれ流域管理の道へ」『ソシオロジ』54(1).

○脇田健一,2010,「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御システム論と生活環境主義の狭間から考える-」『環境社会学研究』第15号(環境社会学会・有斐閣).

○脇田健一,2017,「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」『連携アプローチによるローカルガバナンス 地域レジリエンス論の構築に向けて』白石克孝・的場信敬・阿部大輔編,日本評論社.

◾︎お話しした内容は、20年ばかり取り組んできた文理融合による流域管理の原理的な問題(空間スケールに分散するステークホルダーとコミュニケーションの問題)についてです。参加された皆さんには大変共感していただくことができました。また、皆さんとのディスカッションからは、新たな課題も見つかりました。最初は、どうなるだろうなあ…と少し心配していましたが、大変有意義な時間になって嬉しかったです。やはり、共感って大切だなあ、人を勇気付けるなあ(というか、皆さん、優しい)。

◾︎しかし、同じディシプリンよりも、異なるディシプリンの方達との対話の方が、居心地が良いのはどうしてでしょうね😅。もっとも完全に異なるとなかなか対話も進みにくい。異なるディシプリンだけど隣接分野…ぐらいが、ちょうど良いのかもしれないな。ところで、参加された皆さん、この大宮学舎の素晴らしい雰囲気に驚いておられました。龍大発祥の地。オーラがありますからね。次回は来年の春でしょうか。いつものように東京で開催されます。

真野浜(大津市堅田)で水草除去作業

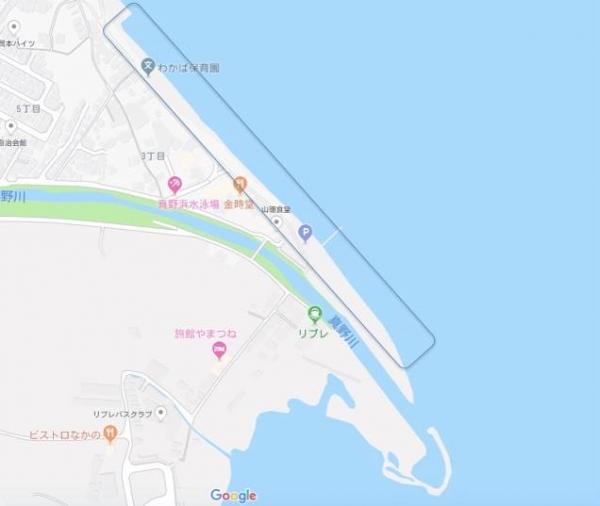

◾️昨日は朝4時過ぎに起床。大津市堅田にある真野浜水泳場へ行ってきました。真野浜で民宿を経営されている山田英二さんから、「いよいよ今年も浜に水草が打ち上げられる季節に突入した」とお聞きし、水草の有効利用を考える市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会員として、水草除去の活動を行いました。作業は5時頃から開始しました。まずは、「水宝山」の代表である山田さんから簡単なレクチャーを受けて、持参した熊手で湖岸に打ち寄せられた水草を集めていきます。そして、湖水に濡れないところまで少しずつ引き上げて小さくまとめて、乾燥させます。その次に、小さくまとめたものをさらに引き上げます。高速船が走った時にできる大きな波でも濡れないようにするためです。

◾️なぜ乾燥させるのか。湖岸に打ち寄せられたままだと、腐敗して悪臭を発生させるからです。悪臭のする湖岸には人は集まりません。こうやって浜を綺麗にすることで、散歩をする人が増え、泳ぐ人も増え、琵琶湖と人との素敵な関係がたくさん生まれることになるのです。この作業のあとは、これも「山田方式」なのですが、昨日、山田さんが集めて乾燥させたものを、大津市のゴミ回(袋に、プラ板を使って詰めていきました。プラ板を入れて袋を自立できるように膨らませるのです。その中に、乾燥させた水草の砂を落としながら詰めていきます。最後は、大津市が回収してくれることになっているので、決められた場所まキャタピラの運搬車を使って運びました。

◾️湖岸に打ち寄せられる水草。その中に、ごくわずか、若干のプラスチックゴミが混じっていますが、以前と比較して相当に少なくなったそうです(もちろん、小さなマイクロプラスチックはわかりませんが…)。どうしてなんだろうと、首を傾げておられました。「マナーが向上したとしか、考えられないね〜」とのことでした。そうだったらいいんですけどね。それから、しばらく前は、ブラックバスの稚魚が相当打ち上げられていたようです。今朝はそれほどでもありませんでした(駆除される外来魚の稚魚ではありますが、湖内で何が起きているのか心配になります)。

◾️山田さんは、夏場は毎日、この作業をされているので、ちょっとした変化にもお気づきになります。大切なことだなあと思います。毎日、綺麗にしていると、水泳に来たお客さんたちのゴミも減ります。汚れていると、「ちょっとぐらい捨てても構わないのでは…」と悪魔が囁いてくるわけですが、朝から綺麗にしておくと、そのようなゴミも捨てられることがないようです。

◾️さて、回収した水草ですが、現時点では焼却処分されます。それを何とか、地域社会の中で有効利用できないのか…というのが、市民団体「水宝山」の問題意識の一つになります。私たちは、この地域社会での有効利用を「小さな循環」と呼んでいます。この真野浜を中心にそのようような有効利用の社会的な仕組みを作って動かしていくことが、当座の私たちの活動の目標になります(もう一つの問題意識は「大きな循環」をどう作っていくのか…ということなのですが、これについては、また別途説明させていただこうかなと思います)。しかし、早起きして、気持ちのよう空気の中で、浜の水草を取り除く(掃除)作業をしていると大変気持ちが良いですね。山田さんが「楽しみながらやっていますか」という気持ちがよくわかります。加えて、山田さんから「今日はありがとうございました」とお礼を言っていただけると、なお気持ちが良くなります。お近くにお住いの皆様、いっしょに早朝ボランティアをやりませんか。以下は、山田さんが撮った映像です。コマを落として編集してあります。私も写っています。

「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」

◾️8月9日から11日まで、韓国に出張してきました。韓国の環境保全に取り組む韓国の各地域のNGOや、河川の環境保全に関心のある市民の皆さんがたくさん集まる「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」に参加するためです。私は、このフォーラムのなかのシンポジウム「統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で報告をさせていただきました。上の写真は、その時のものです。帰国後にいただきました。

◾️このシンポジウムには、海外からベトナムの研究者が、そして日本からは私が参加しました。この2人には、それぞれに通訳の方をつけていただきました。私の通訳をしてくださっ方は、韓国人とご結婚された日本人の女性でした。事前の勉強も丁寧にされていたことが打ち合わせでよくわかりましたし、本番でも丁寧に通訳をしていただきました。ありがとうございました。この面源負荷対策に関するシンポジウムでは、韓国の環境庁の職員の方が、韓国の面源負荷対策の全体像と課題を説明されました。また、ベトナムの研究者は、法規制やインフラが不十分な中で、ベントナムではどのような問題が起こっているのか説明されました。私はといえば滋賀県の事例をもとに報告を行いました。

◾️まず、家庭系や工業系の負荷が下水道や国によりも厳しい規制によって琵琶湖の富栄養化が一定抑制されるようになったが、残された農業系負荷が相対的に浮上するとともに、水質だけでなく健全な物質循環を駆動する生態系そのものの状態が問題視されてきていることを説明しました。その上で、水質改善を直接的に意図したものではないですが、「食べることで琵琶湖を守る」を理念とする滋賀の「環境こだわり農業」や「魚のゆりかご水田プロジェクト」といった制度にある、多様なステイクホルダーが参加していく可能性とそのメカニズムを社会関係資本の概念をもとに説明しました。また、社会関係資本を蓄積していくためのポイントに関しても説明しました。

◾️韓国の関係様の皆さんの意見によれば、韓国の環境政策は、どちらかといえばトップダウンの色彩が強く、面源負荷対策には、多様なステークホルダーが不可欠であるとの認識はあっても、それらのステークホルダーが参加・参画する環境ガバナンスに向けての取り組みは不十分で、まだこれからとのことでした。もちろん、日本もけして十分とはいえないのですが、韓国と比較したときに、参考になるポイントがあるのだと思います。そのようなこともあり、私の報告は、環境庁の方やコメンテーターのNGOの皆さんに、大いに関心をもっていただけたようでした。安心しました、

◾️ただし、隣国の環境政策のこれまでの展開過程や現状を系統だって勉強したことがないのですが、ちゃんと勉強しないとなあと反省しました。日韓の環境政策の展開過程の比較研究です。韓国の環境政策はトップダウンの色彩が強い(これは程度の問題でしかありません…)と書きましたが、そのようなトップダウンの環境政策に対して、NGOを中心としたボトムアップな環境運動はどのように対応し、あるいは対立してきたのでしょうか。その点をもっと知りたいと思いました。また、韓国の環境運動と、韓国の第二次世界大戦後の社会構造・政治権力構造のなかで発生した労働運動や民主化運動とは、歴史的にどのような関係にあるのか、その点ももっと知りたいと思いました。私は、もう年寄りの部類に入るわけですが、このあたりをまだもう少し勉強したいと思っています。そのためにはハングルが読めないとね…。まあ、それはともかく。面源負荷に関する韓国での報告は、これで3回目になります。また、韓国からの視察も3回ほど受け入れてきました。相互に学び合う交流を今後も継続していければと思います。そして、そのような交流の中で、ハングルが読めるようになっていけばなあとも思います。

◾️シンポジウムを含め、その日のプログラムが終了した後、シンポジウムでコメンテーターを務めてくださった方や、今回お世話になった方たちと一緒に、軽く「慰労会」を持ちました。韓国の皆さんといろんなお話しをするなかで、たまたま、私が「韓国に鉄道ファン(あえて言えば『鉄道オタク』)は存在しているのですか」という質問をらしたところ、同席していた方たちのうち2人からは、「私は知りません。そんな人たちが、韓国にいるとは思えませんね」という感じの反応をいただいたなかで、お1人だけ「実は、私は鉄道が大好きなんです」と反応がありました。そして、JR九州の魅力や韓国の鉄道の魅力について熱く細かく語り始められたのです。また、「今度、韓国に来るときは『ITX-青春』に乗ってくださいね!!」とも強く勧められました。彼は、ヨーロッパの鉄道情報に関しても、丹念に調べておられるとのことでした。すごいやん。左の写真。私が初めて知った韓国の「鉄道ファン」のボクさんとの記念写真です。

◾️ところで、「韓国に鉄道ファンはいないと思います」と答えた方は、女性の金さんです。「私はソウルに住んでいて、地下鉄を利用するんですが、地下鉄は真っ暗で景色が見えないので、私はバスが好きです」と自分の意見を述べてくださいました。それに対して、「日本にはバスマニア、バスオタクもいらっしゃいますよ」と言ったところ、大変驚かれました(^.^)。「日本では地方をバスで旅行する番組もあるんやで」と説明したところ、大受けでした。その時、「これは、いっぺん奈良交通の『八木新宮線』に乗ってもらわんとあかんな…」と思った次第です。

台風により浜に漂着する水草

◾️ここ最近、災害が続きますね。集中豪雨、台風、酷暑…。この投稿は、2018年7月25日から8月3日に発生した台風12号の後の出来事になります。この台風12号の影響で、7月29日(日)に開催予定だった龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラムである「大津エンバワねっと」の前期発表会が中止になりました。正確には延期ですね。懸命に発表準備をしてきた学生たちは、残念だったと思いますが、仕方ありません。どうしたって自然には勝つことはできません。

◾️ということで、朝食を食べながらfacebookを眺めていると、山田 英二さんからの投稿が目に飛び込んできました。山田さんは、琵琶湖・南湖の水草の有効利用の社会的仕組みを作ろうと活動している市民グループ「水草は宝の山」=「水宝山」の代表です。堅田や琵琶湖大橋の近くにある真野浜で、山田さんは民宿を経営されています。そして、夏場は、水泳客の皆さんのために、夜明けの頃から浜に打ち上げられた水草やヨシ屑を綺麗に清掃されています。私も参加している「水宝山」の活動は、この山田さんのボランタリーな清掃活動から始まっています。浜自体は、山田さんの私有地ではないので、山田さんの義務でもなんでもないのですが、山田さんは「浜の清掃は自分の趣味、やっていて楽しい」といつもおっしゃっています。さて、今朝の山田さんの投稿は、そのような山田さんでも浜が大変になっているから協力して欲しいという依頼の投稿でした。

先日の大雨に続き、今回の台風で更に大量の藻などが打ち上げられました。

来場者に快適に過ごしていただきたい。

琵琶湖をいつもきれいにしたい。

その思いがかなわない状況かもしれません。

出来れば、みなさんの協力が欲しいです

◾️そうです。どうしたって、自然には勝つことができません。ということで、真野浜に駆けつけました。すでに8人ぐいの方達で清掃は始まっていましたが、私は、「水宝山」の会員として、あえて一番困難な場所の水草除去に取り組みました。ということで「水草バスターズ!!」。真野浜の一番北の方は、少し出っ張っています。おそらく浜欠けしないように土木工事がしてあるのかなと思いますが、その地形がトラップのようになり、水草が分厚くマットのように溜まっていたのです。分厚い場所は50cmぐらいまで体積していました。

◾️さて、除去作業に取り掛かったはいいものの、持参した熊手ではお話しになりません。ということで、自分で手で担いで除去することにしました。水草は濡れているときはそれなりの重さがあります。なかなか大変な作業なのですが、綺麗になっていくと、山田さんがいうように楽しいのです。そうそう、自分の庭を綺麗にするときのあの感覚、あの満足感と似ています。自分の土地ではありませんが、この浜を「自分たちの浜」と思って綺麗にすると、なんだか浜が喜んでくれているような気がして気ます。そういう人が増えて、加えて、この浜を何かの企画で楽しむことができれば、何かここには「コモンズの創造」とでも呼ぶべき現象が生み出されていくのではないかと思います。

◾️おそらく、現段階では、台風で浜に打ち上げられた水草の山は、乾燥した後に、焼却処分されることになります。しかし、「水宝山」としては、これを土壌改良剤(水草堆肥)として地域の中でうまく利用できる仕組みを作りたいと考えています。利用しながら、地域の皆さんに真野浜にもっと関心を持っていただく、「自分たちの浜」として活用してもらう、そういう小さいけれども素敵な循環が生まれるような仕組みを作っていきたいと考えています。「真野浜ファンクラブ」のようなものが結成されたらいいなと思います。もちろん、その中に「水草バスターズ」も結成されますよ、必ず‼︎さて、水草の除去作業、強い雨が降ってきたことから、午前中で引き上げることにしました。でも、一応、皆さんと力を合わせてなんとか水草を除去できたのではないかと思います。ただ、浜も綺麗になりましたが、市役所に処分してもらうためには、乾燥させてそれを袋に詰めなければなりません。その作業もなかなか大変なのです。

【追記】

◾️私は神戸出身ですが、神戸の須磨海岸では「SMILE BEACH Project」という取り組みが行われています。なにか、ヒントがあるかもしれません。

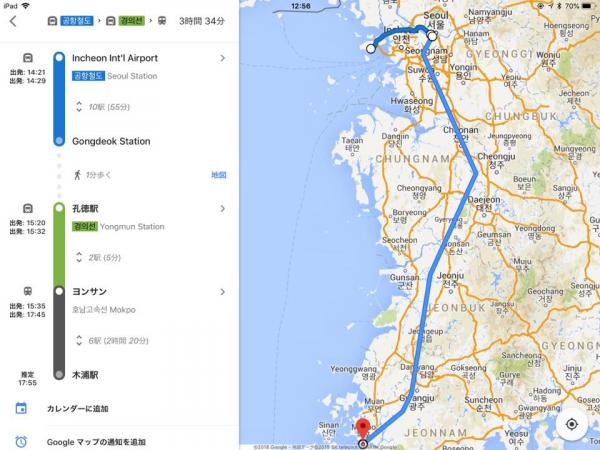

韓国に出張します

◾️今月の9日から11日まで、韓国の木浦に2泊3日で出かけることになりました。木浦の「国立海洋大学校」で開催される「 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム 統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で、琵琶湖の事例を元に「主題発表」というものを行います。まあ、基調講演かな。私の他にも、ベトナムの方による講演もあります。

◾️関空から仁川国際空港までは良いとして、問題はその後の鉄道です。どの駅で、どう乗り換えたらいいのかな…。現在、韓国側の方にお尋ねしています。旅慣れないので、こういう時はちょっと不安になりますが、あちらの列車に乗れるのが楽しみ。でも楽しみは、それぐらいかな。すぐに戻ってこなくてはいけないので。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTXに乗るようです。それじゃ、龍山駅までは?ソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する。これであっているのかな…と不安になってfacebookでつぶやいたところ、高校時代の同級生が、「Googleで調べれば」と教えてくれたので(今や多くの皆さんには常識的なことなのかもしれないけれど…)、やってみたらよくわかりました 。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTX(韓国の新幹線)に乗るようです。それじゃ、龍山駅までは、まずはソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する…という感じのようです(これであっているのかな)。まあ、こんな感じでして、あまりに頼りない私のことを韓国側の事務局スタッフの方が心配され、ソウル駅で私を出迎えて木浦まで案内してくれる人を派遣してくださることになりました。ちょっと、一安心。というか、情けないおじいさん…です。

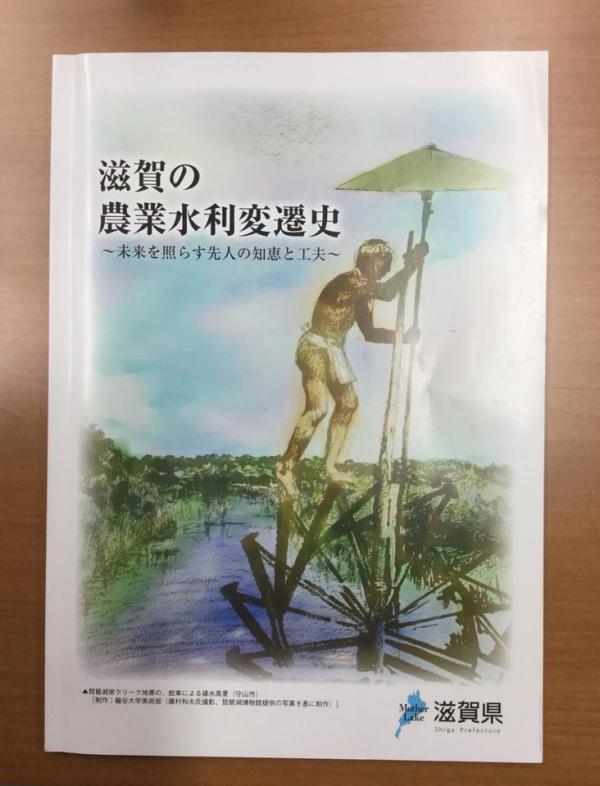

『滋賀の農業水利変遷史』

■今週の火曜日、授業が終わったあと、滋賀県庁農政水産部農政課を訪問して、農政課の方達と一緒に取り組んでいる事業に関して、諸々の打ち合わせを行いました。その際、この報告書をいただきました。素晴らしいですね。 龍谷大学農学部の野田公夫先生が中心となってまとめられたものです。インターネットでもご覧いただけます。

■以下は、その目次です。

1滋賀の水利変遷 概要

01社会的背景と水利の変遷

技術の向上と水利

むらの成り立ちと水利

水利の近代化と開発

環境保全と自然との共生02特徴的な滋賀の農業水利

琵琶湖の水位変動と湖辺のかんがい

古来より開発が進んだ河川農業水利

補給水として開発が進められた地下水

Part1 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part2 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part1 伝統を誇る持続可能な稲作文化

Part2 伝統を誇る持続可能な稲作文化2 地域毎の水利の変遷

01湖南地域

湖南の水利マップ

祇王井の伝説

Part1 野洲川流域の水利施設

Part2 野洲川流域の水利施設

杣川流域のため池

棚田地域の水利と保全02湖東地域

湖東の水利マップ

湖辺の水郷における半農半漁の生活と田舟の伝承

Part1 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

Part2 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

大中の湖の干拓と開拓

日野川流域の大規模なポンプによる揚水かんがい

ほ場整備とむらの景観の一大変化…宇曽川流域

地域水利への誇り…犬上川流域03湖北地域

湖北の水利マップ

高時川流域の水利

姉川流域の水利

西野水道の大工事

湖北の農事文化04湖西地域

湖西の水利マップ

安曇川流域の水利施設

鴨川流域の水利事業

いまでも残る条里地割

淡海湖築造の苦労あとがき

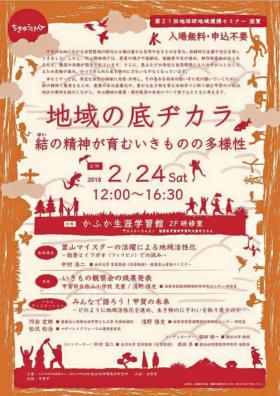

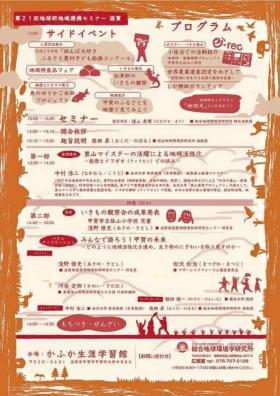

第21回地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ~結の精神が育むいきものの多様性」

「ヨシ条例ができた経緯」(小谷博哉)

■ILEC(国際湖沼環境委員会)という機関があります。滋賀県草津市の烏丸半島に施設があるのですが、そこは、私が以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の向かい側になります。ちなみに、この組織の目的ですが、「世界の湖沼環境の健全な管理とこれと調和した持続的開発の在り方を求めて国際的な知識交流と調査研究推進を図る」ことにあります。そして、「湖沼環境問題に関する世界中の著名な研究者、政策・計画の専門家からなる「科学委員会」を有し、その助言のもとに活動を行っています」。

■ILEC(国際湖沼環境委員会)という機関があります。滋賀県草津市の烏丸半島に施設があるのですが、そこは、私が以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の向かい側になります。ちなみに、この組織の目的ですが、「世界の湖沼環境の健全な管理とこれと調和した持続的開発の在り方を求めて国際的な知識交流と調査研究推進を図る」ことにあります。そして、「湖沼環境問題に関する世界中の著名な研究者、政策・計画の専門家からなる「科学委員会」を有し、その助言のもとに活動を行っています」。

■ちょっと前のことになりますが、「ヨシ条例ができた経緯」という文書を読むチャンスがありました。上記の国際湖沼環境委員会と滋賀大学や滋賀県立大学が連携推進機関として実施している「流域政策研究フォーラム」で2011年に発行した報告書に収められていました。筆者は小谷博哉さんです。滋賀県職員として「第1回世界湖沼会議」開催や「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」(ヨシ条例)など、環境政策に関わって仕事をされてきた方です。2013年05月13日に74歳でお亡くなりになりました。過去の琵琶湖の環境政策に関して、いろいろお話しを伺いたかったのですが、とても残念です。その小谷さんが執筆された「ヨシ条例ができた経緯」は、2ページほどの短い文章です。報告書の中の第5章「琵琶湖の湖沼流域ガバナンスの変遷、その評価と課題」の最後に収めれています。少しその内容について紹介したいと思います。

■小谷さんによれば、日本の法文上「生態系」という用語が使われたのは1993年に施行された「環境基本法」が最初になるそうです(同法第14条第2号)。しかし、その1年前の1992年に滋賀県が制定した「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」の前文中には、すでに生態系という用語が登場しているというのです。以下は、この条例の前文です。

琵琶湖は、その営々とした自然の営みの中で、様々な人間活動を支え、私たちに限りない恩恵をもたらしてきたかけがえのない資産である。

この琵琶湖が、近年、集水域の都市化の進行などにより水質の改善が進まず、その保全と利用が危惧される事態にあり、私たちとのかかわりも、新しい段階を迎えている。

県民すべての願いである 碧琵琶湖を取り戻すためには、今日までの湖に流入する汚濁の原因となる物質を削減する努力に加えて、湖自身の健全な自然の営みを重視し、その維持と回復に努めることが求められる。今一度、私たちも自然界の一員であるとの認識に立ち返り、県民一人ひとりが、自然にやさしい暮らしを心がけ、自然の生態系の仕組みに目を向けていかなければならない。

その第一歩として、自然と人との共生を目指していく私たち滋賀県民の琵琶湖の保全活動として、湖辺のヨシ群落の保全を進めるものである。

水辺に広がるヨシ群落は、湖国らしい個性豊かな郷土の原風景であり、水鳥や魚の大切な生息場所である。また、湖岸の浸食を防止し、湖辺の水質保全にも役立つなど優れた自然の働きを有している。

ヨシ群落の保全は、琵琶湖を代表する自然を守り、水辺の生態系の保全を図るのみならず、私たちの心の支えである湖国の風土や文化を守る大きな意義を持っている。

私たちは、今後も、それぞれの役割を一層果たすことに努力し、一体となって琵琶湖を守り、美しい琵琶湖を次代に引き継ぐための新たな取組の出発点として、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例を制定する。

■今から読むと当たり前のことを書いているように思えますが、当時は、そうではありません。注意深く読めばわかりますが、この条例ができる以前、環境政策で重視されていたのは、琵琶湖の富栄養化を防止するために周囲の河川から流入する汚濁源の物質をどのように削減するかということだったからです。そのための政策的手法は、下水道を普及させることになります。実際、滋賀県の下水道の普及率は、開発着手時では2.6%ときわめて低い数値でしたが、大幅に普及が進み、平成12年度末(2000年度末)で全国平均を上まわりました。膨大な社会的費用を投入しているわけです。この下水道の普及によって、富栄養化を抑制することができるようになりました(もっとも、下水道という技術システムに私たちの暮らしが組み込まれることのマイナス面を指摘する指摘もあります)。しかし、条例の前文では「物質を削減する努力に加えて」とあります。それだけでは、足らないという認識が背後にあります。

■小谷さんの文章の中では、そのことも説明されています。巨大国家プロジェクトである琵琶湖総合開発により、「琵琶湖周辺は急速な変貌にさらされつつあり、滋賀県は同事業に関わって提訴された琵琶湖訴訟の被告の一員としての立場はあったものの、稲葉知事以下県政の趨勢は琵琶湖の生態系保全の在り方を真剣に探りつつあったが…」。当時の滋賀県知事は稲葉稔知事です。稲葉知事は、ある研究者の仲立ちで、海外のヨシ保全に詳しい研究者と会談を行い、琵琶湖のヨシ保全についての検討を始めるように命じたのです。曖昧な表現ですが、この当時、少しずつ環境政策の「潮目」が変化していくことがわかります。

■県行政としてヨシ群落を保全していくためには、条例の制定が不可欠です。その条例の制定権は県議会が持つことになりますが、当時の県議会では、ヨシ群落を保全するための条例については、否定的な意見が大半だったといいます。小谷さんの記述から引用すると、「そんなヤクザ草を守ることになんの意味があるのか?」「減反政策がすすめられている現在、休耕田にヨシの根が侵入してくれば田地の回復が困難になる」、「雀の巣になってイネを荒らされてはたまったものではない」等々。今からすると、驚くような発言ですが、かなり反発が強かったことがわかります。で、どうしたのか。その時期、県議会からは散在性のゴミに対応する条例制定が発議されていました。この散在性のゴミとはどのようなものなのか、小谷さんの記述からはよくわかりませんが、一般的には、あちこちにポイ捨てされているゴミのことかと思います。それを条例で規制するとしても、具体的な対応策は困難です。小谷さんによれば、「県行政当局は制度的な対応が困難であるとして議会と厳しく対立していたので、ごみ条例の策定とのバーターによってやっとヨシ条例の制定にこぎ着くことができた」のだそうです。そうか、バーターだったのか…。

■もう1つの問題は、国との協議です。以下は、小谷さんの記述です。

いま一つネックとなったのは国との協議であった。1984年に制定された湖沼水質保全特別措置法は当初湖沼環境保全法として発議されたのであるが、当時の建設省が湖沼流域にまたがる法制度は建設省の所管であるべきとの強硬な意見により水質保全に特化した法制度になったといういきさつもあり、調整がかなり難航したのであるが、1992年夏にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境サミットに向けて湿地の保全が大きく取り上げられてきたという国際的な背景もあり、種々条件付きではあったがこれも国の認めるところとなった。

■ここからは、水質を重視する国の湖沼政策との調整に苦慮されたことがわかります。条例の前文にある「今日までの湖に流入する汚濁の原因となる物質を削減する努力に加えて、湖自身の健全な自然の営みを重視し」という部分などはそうではないかと思います。「努力に加えて」というところが、当時に建設省へのひとつの「配慮」のように思います。以下は、国交省のホームページの中にある「下水道の歴史」の「現行下水道法制定以降」「水質汚濁防止行政の動き」についての解説から引用したものです。太字やアンダーラインの強調は、私によるものです。湖沼水質保全特別措置法だけでなく、その前後で建設省が進めてきた取り組みが水質や下水道を柱としたものであることがわかります。

昭和33年には公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)と工場排水等の規制に関する法律(工場排水法)の2法が制定されたが、排水基準の設定、違反者に対する措置などの規定は不充分であった。しかしながら、水質保全法において、工場排水と家庭下水の両方により汚濁している河川を対象として都市河川汚濁防止計画を定め、所定期日までに下水道処理場を建設し良好な処理水を放流することを求める規定が置かれたことは下水道にとって画期的なことであった。すなわち、都市環境の整備のみならず、河川の水質保全にも対応することが求められることとなった。

昭和42年には公害対策基本法が制定され、環境基準が定められるようになった。そして昭和45年の公害国会において水質汚濁防止法が成立し、水質汚濁に関する排水基準の設定や下水道が特定事業場として取扱われることになったこと等により、下水道の水質保全に果たす役割が拡大し、かつ責任が増大した。さらに昭和53年に、総量規制制度が導入されるなど、下水道が水質保全に果たすべき役割はいよいよ重要となってきた。また、昭和59年に、湖沼水質保全特別措置法が制定され、下水道が重要な施策として位置付けされている。平成5年11月には公害対策基本法に代わり、環境基本法が制定された。また、よりおいしい水・安全な水の確保が求められる中、平成6年3月には水道水源の観点に絞った水質保全を目的とする「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」が制定され、下水道事業の推進が生活排水対策の中心として位置付けられている。

■さて、この時期から、滋賀県の環境政策は、従来の「技術的解決手法」(例えば下水道による汚濁不可削減)、「規制的手法」(法や条例による規制)だけでなく、「経済的手法」を取り入れ、そして多様なステークホルダーとの協働により環境問題を解決しようとする「流域ガバナンス」の方向にも、少しずつ少しずつシフトして間口を拡大していくことになります。

■ヨシ群落の保全については、「ヨシが琵琶湖の水を浄化する」という言説がよく見られます。ヨシが水中の栄養塩を吸収するというのです。しかし、栄養塩を吸収するのはヨシに限ったことではありません。しかも、ヨシは生えている堆積物から栄養塩を吸収します。また、そのまま放置しておけば枯れて水中で腐敗します。このような有機物の腐敗は、水質を悪化させます。以前は、人がヨシを刈り取り利用し、ヨシ原には火入れをして新たなヨシが生えてくるようにしていました。それは、琵琶湖のためというよりも、自分たちの生活のため、生業のためにそうしていたのですが、そのような人が関わることが、結果として、琵琶湖の水質維持にも一定程度寄与していたと考えられます。それにもかかわらず、どうして「ヨシが琵琶湖の水を浄化する」という言説が流布しているのか。そのあたりの事情の一端は、時間を遡れば、「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」が誕生した当時の環境政策を巡る状況にあるのかもしれません。では、ヨシ群落の保全に、どのような新しい視点を入れて行けばよいのか。今回とは別の投稿で述べたいと思います。

「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関する調査

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■ところで、「魚のゆりかご水田」プロジェクトとは何かというご質問があるかもしれません。このプロジェクトの詳細については、滋賀県庁の解説をお読みいただければと思います。

■写真は、早崎の「魚のゆりかご水田」で設置される一筆魚道です。もちろん、現在、水田は雪に覆われていますので、一筆魚道を設置している写真は夏場に取られたものです。松井さんからいただきました。後者の方は、中村さんの作業場で松井さんに撮っていただいたものです。さて、この一筆魚道何ですが、1つ(1筆)の水田だけに魚が遡上できるようにしたものです。滋賀県内で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、集落によっては、魚道も兼ねた堰を設けて水路ごと水位を高くし、魚を遡上させておられるところもあります。一方、こちら早崎町の一筆魚道はこんなに簡単な装置です。圃場整備を終えた水田の排水管にも直接つなぐことができます。また、その時々の水路の水位に応じて傾斜した魚道を上げ下げできます。傾斜した魚道部分に穴が複数空いていて、そこに棒を通して高さを調整できるのです。早崎町農地水事務局長の中村さんが製作されたものです。ひとつを製作するのに時間はかかりますが、安価にできます。これは、いわゆる一筆魚道と言われるものですが、転作の関係で「ゆりかご水田」を実施する水田が年とともに変わったとしても、簡単にこの魚道を移動させることができます。この土地ならではの、技術的な工夫です。少し大掛かりになる堰あげ魚道のばあいは、たくさんの方達が力を合わさなければ設置できません。ただし、共同作業をすることで、人のつながりが強化されるという側面もあります。一概に簡単に設置できるから良い…といった単純なものでもありません。早崎の場合は、転作等の事情が背景には存在しているのです。

■お話しを伺うなかでは、国の補助金を含めた環境保全型農業の支援制度、県の支援制度、集落を運営する上での事情、集落固有の環境特性、集落の歴史や文化…様々な事柄が、目の前でつながりながら複雑に動いていることを実感しました。そして、集落をどう守って行くのかを考え努力する「村づくり」の文脈の上で、行政からの支援をうまく「消化」することができるかどうか、集落をまとめていくリーダーをどういう仕組みで、なおかつ持続可能な形で生み出していくのか…その辺りも重要な鍵になっているように思いました。

■「魚のゆりかご水田」プロジェクトで生産されたお米は、農家の側からすれば「魚のゆりかご水田米」の認証を受けてプレミアム米として販売されていくことが望ましいわけですが、JA等では一定以上の生産量がないとプレミアム米として扱うことが難しいようです。少ない量だと通常の米と同じように扱われてしまいます。高く売ろうと思うと、農家の皆さんが個別の販路を通して販売するしかありません。まとまった量がいるということになると、地域社会の中で複数の集落がこの「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組む必要が出てきます。地域内の集落連携が必要になります。なかなか難しい問題ですね。滋賀県内で、もっと「魚のゆりかご水田」米を食べていただき、食べることで琵琶湖を守ることにつなげていければ良いのですが…。

■東京方面でプレミア米を扱う、ある小売店では、「魚のゆりかご水田米」に人気が出てきたそうです。「魚のゆりかご水田米」を買い求める消費者の方は、本当にこの米が取れた水田で魚が成長したのかどうか、それをすごく気にされるのだそうです。生物多様性に配慮した農業は、魚に注目したもの以外にもあるわけですが、魚のばあいは、実際に米を生産している水田で孵化し外来魚に食べられにくくなる大きさまで成長することができます。そこが、他の生物と違うところです。意外に、これは重要なポイントかなと思っていますが、そのことはともかく、自分や家族の安心・安全だけでなく生物多様性にも関心を持つ消費者が価格が高くでも買い求めるようになっているのかも…しれません。しかし、そのような消費者が滋賀県内でもっと増えて行く必要がありますね。そのための、滋賀県内の流通の仕組みをもっと整備していく必要もあります。

■この東京のお話しをお聞かせいただいたとき、赤ちゃんの誕生祝いのお返しに「魚のゆりかご水田米」を送る方がおられるという話しも伺いました。「ゆりかご」と入っているから、赤ちゃんと結びつくのでしょう。面白いですね。プロデュースの仕方も重要ですね。こうなると、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの上流(比喩的な言い方ですが)にある国や県の支援制度から、下流にある消費者に届くまでの流通の仕組みや、プロデュースの仕方に至るまで、全てを視野に入れたある意味で「総合政策」が必要になります。

■月曜日は、長浜市早崎町での調査を午前中に終え、午後からは滋賀県庁農政水産部農村振興課に向かいました。担当職員と「魚のゆりかご水田」プロジェクトを発案された生みの親の職員の方からお話しを伺いました。写真は滋賀県庁に向かう途中に撮ったものです。長浜市早崎町の水田は一面雪に覆われて真っ白だったので、そのあとは、東近江市栗見出在家と野洲市須原の「魚のゆりかご水田」を訪ねてみました。栗見出在家はやはり雪に覆われていましたが、さらに南にある須原までくるとだいぶ雪も融けていました。

■こちら、野洲須原の場合は、先ほど説明した堰あげ魚道を採用されています。「須原魚のゆりかご水田 せせらぎの郷」と書かれた看板の後ろにある水田の排水路をご覧ください。水田と排水路の間にある法面の一部がコンクリートで固められています。そこにスリットが入っています。ここに堰板を入れて水路の水位を高くするのです。この写真だとわかりにくいですね。詳しくは、上にリンクを貼り付けた滋賀県庁の「魚のゆりかご水田」のページをご覧ください。

地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性」

■総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」が、2月24日に甲賀市にある「かふか生涯学習館」(〒520-3414 滋賀県甲賀市甲賀大原中886)で開催されます。今回の地域連携セミナーは、コアメンバーとして参加している地球研の私たちのプロジェクトが中心なって企画を進めてきました。主催は地球研、滋賀県に共済を、甲賀市からは後援をいただいています。私は、同日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めることから、今日は、「かふか生涯学習館」で最終の打ち合わせを行いました。

■今回の「地域連携セミナー」では、金沢大学名誉教授の中村浩二先生に基調講演をお願いいたします。ご講演のタイトルは、「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」です。中村先生は、「角間の里山自然学校」、「能登半島・里山里海自然学校」、「 能登里山マイスター養成プログラム」の代表として石川県の里山里海の保全、総合的活用、地域再生に取り組んでおられました。また、フィリピン・イフガオ世界農業遺産の将来を担う人材を養成する「イフガオ里山マイスター養成プログラム」にも取り組まれています。今回の基調講演では、長年にわたる中村先生にご経験を元にお話しをいただく予定です。

■基調講演のあとは、私たちのプロジェクトと連携しながら、甲賀市甲賀町小佐冶の水田で「いきもの観察会」をしてきた、甲賀市立佐山小学校の児童さんに「いきもの観察会」の成果を発表していただきます。そのあとは、パネルディスカッションです。以下の概要にも説明してありますが、地球研のプロジェクトとの連携でお世話になっている小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)の環境保全部会の農家の皆さんにご協力をいただきます。県内の農業関係者には良く知られていますが、小佐治は特産品であるもち米の生産、そのもち米を活かした6次産業化の活動で大変有名です。しかし、最初からそのような取り組みができたわけではありません。どのようにして、この6次産業化の取り組みを集落ぐるみで盛り上げてきたのか、村づくり・人づくりのお話しを中心にお聞かせいただこうと思います。そのような6次産業化の取り組みの延長線上に小佐治の里地里山の生き物の賑わいが生まれているのです。最初に「いきものの多様性」という課題があったわけではないのです。

■パネルディスカッションには、このような小佐治の取り組みに向き合い、農家の皆さんと超学際的研究を進めてきた淺野悟史さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員)からも報告していただきます。また、このような内陸部での「いきものの多様性」に関する取り組みに対して、琵琶湖に接する沿岸地域で「いきものの多様性」の問題に取り組んできた漁師の松沢松治さん(マザーレイクフォーラム運営委員長)からもご報告をいただき、内陸と沿岸との地域連携のあり方について、ご意見をいただければと思います。

■このような基調講演とパネルディスカッションのサイドイベントも開催されます。最後には、小佐治の「甲賀もち工房」の皆さんによって餅つきが行われ、ぜんざいも振舞われる予定です。

テーマ 地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性

概 要

甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。

本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。【プログラム】

◆サイドイベント

12:00-13:00

・入賞作品展示

平成29年度「田んぼ大好き ふるさと農村子ども絵画コンクール」

・ポスター・パネル展示

小佐治での活動紹介

世界農業遺産認定をめざして-琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業-しが棚田ボランティア

・地域特産品フェア

・いきもの展示

谷津田のいきもの観察

・映像とジオラマ展示

魚のゆりかご水田プロジェクト

・映像展示

甲賀のふるさとを映像で見てみよう

◆第一部

13:00 - 13:10 開催挨拶

13:10 - 13:20 趣旨説明

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

13:20 - 14:20 講演1

「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」

中村浩二 金沢大学客員教授(名誉教授)・能登里海里山マイスター

休憩(20分)

◆第二部 14:40 - 15:50

発表

いきもの観察会の成果発表 甲賀市立佐山小学校 児童

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

パネルディスカッション

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

河合 定郎 農業法人有限会社甲賀もち工房 代表取締役

松沢 松治 マザーレイクフォーラム運営委員長

コメンテーター

中村 浩二 金沢大学 客員教授(名誉教授)

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

コーディネーター

脇田 健一 龍谷大学 教授