地酒プロジェクト・ポスター

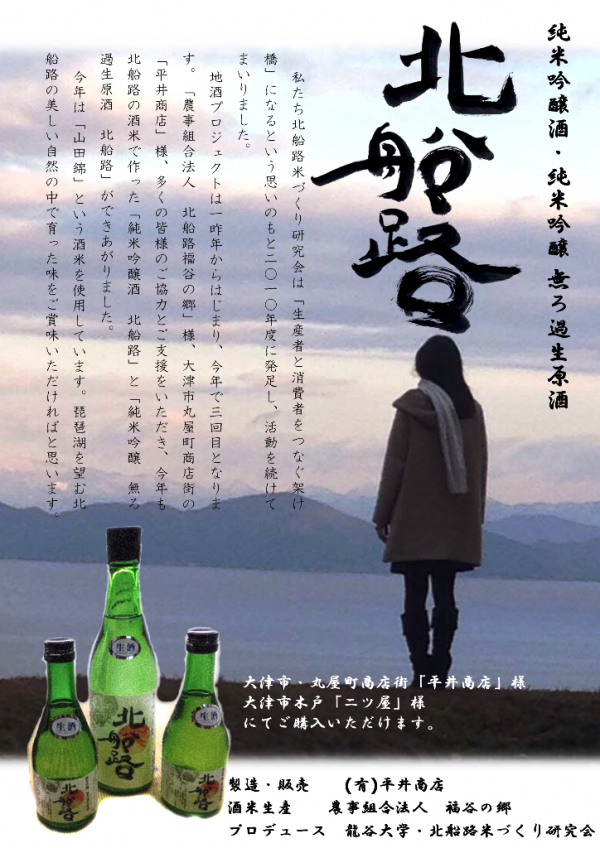

■今週の18日(金)に瀬田キャンバスにある学部の卒業式・学位授与式が挙行されます。そのあとは、各学部ごとに、学部同窓会への入会歓迎パーティーが開催されます。社会学部のパーティー、毎年、瀬田にある「ロイヤル・オークホテル」を会場に開催されます。卒業生は同窓会の新入会員として歓迎されるわけですね。そのパーティー会場で、今年も、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」でプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」と「純米吟醸無ろ過生原酒」を振舞われます。同窓会が、お買い求めくださいました。10升=1斗のお酒を卒業生の皆さんにはお飲みいただけます。ということで、会場に掲示するポスターを研究会の3年生が作成しました(昨年のものに修正を加えたものです)。ポスターについて説明します。背景は、北船路からみえる琵琶湖です。棚田からの風景ではありませんが。後ろ向きに立っているのは、ゼミ生のTさん。金曜日に卒業されます。彼女の就職先は、農業関係になります。

「北船路米づくり研究会」のこと

■facebookに、「北船路米づくり研究会」の活動に関して、以下の【重要なお知らせ】をいたしました。

【龍谷大学・北船路米づくり研究会】第45回北船路野菜市が、2月27日、大津市の丸屋町商店街で10時から開催されます。今回は、ネギ、大根、レタス、水菜、ブロッコリー、キャベツ、里芋 、それから餅等が出品されます。

4月と9月を除く月1回の開催ですが、とうとう45回目になりました。「米研」2期生から始まったこの野菜市も、現在は6期生が中心となって頑張っています。今年の夏は、いよいよ節目の第50回になります。今年の春からは、少し運営の仕方を変えていき、活動に幅を持たせるため、 6期生の学生たちや農家と色々模索していきたいと考えています。

運営の仕方。これまでゼミの活動として行ってきたものを、ゼミ以外の学生も参加できるようにしていきます。「地域連携型学生学術団体」を目指します。社会学部の1・2回生はもちろんのこと、他のゼミの皆さん、そして理工学部や農学部の学生の皆さんにも参加していただけるようにしていきます。それぞれの学部学生の「多様な持ち味」を活かした活動が展開できればと思っています。

北船路のある旧志賀町には、和邇に「道の駅」が誕生しました。毎月というわけにはいきませんが、この「道の駅」とも連携して事業展開できればと思っています。また、北船路のコミュニティや農事組合法人「福谷の郷」の農家の皆さんともさらに連携を深めていければと思います。それぞれ、関係者の皆さんと相談を始めさせていただいているところです。これまでの活動を評価していただいているのでしょうか、皆さんとても積極的にお考えいただいています。地域との連携を深めることで、「活動に幅」をもっと持たせていこうと思います。

大切なことは、「多様な持ち味」と「活動に幅」です。

詳細については、またお知らせすることになろうかと思います。よろしくお願いいたします。農学部や理工学部の学生や教員の皆さんにも、新しいアイデアを出していただき、一緒に活動していただけるととっても嬉しいです。

私は、瀬田キャンパスがもっともっと地域と連携していければ、それがこのキャンパスの特色になればと常に思ってきました。その夢に向かって、少しずつ歩んでいきます。

■「北船路米づくり研究会」は、2009年に、現在、研究会顧問をしていただいている吹野藤代次さんの相談から始まりました。「学生と一緒に、自分が農業をしている北船路で、むらづくりの活動をしたいのです」というのが、ご相談の内容でした。あまり深く考えず、直感的に、「わかりました、やりましょう」とお返事をしたように思います。そして、2010年から活動が始まりました。最初は、米づくりや野菜づくりの真似事のような活動でしか有りませんでしたが、次第に、活動の焦点が定まってきました。あの頃は、こんなふうに活動が成長していくとは、夢にも思っていませんでした。いろんな皆さんから「ご縁」をいただく中で、ここまで歩んでくることができました。

■写真は、2010年の5月かと思います。当時、私のゼミに所属していた田中茉実さん(ゼミ長)と吹野さんのところを訪問した時のものです。現在、私たちが「限界田」と呼んでいる、棚田の一番てっぺんの田んぼに立って記念撮影した時のものです。田中さんは、現在、京都市役所に勤務されています。田中さんにはしばらくお会いしていませんが、田中さんたちが始めた小さな活動が、いろいろ展開して現在の活動にいたっていることを、どのように感じておられるでしょうね。聞いてみたいな。

「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路

■昨日は、「北船路米づくり研究会」のミーティングが、大津市八屋戸北船路にある指導農家のお宅で開催されました。これからの「米研」の作戦会議です。私は、2017年度は研究員になります。授業や学内行政の仕事が免除され研究に専念する年になります。そのため、2016年度はゼミ生の募集がありません。これまで「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミの学生たちが行ってきましたが、このままでは6年間続いてきた研究会の活動がストップしてしまうことになります。これまで連携しきた地域の皆さんにもご迷惑をおかけすることになります。では、どうするのか…というのが、昨日のミーティングの議題でした。結論からいえば、2016年度からは、ゼミの活動ではなく、サークルの活動として実施していくことにしました。ゼミや学年や学部を超えた「地域連携型学術サークル」を目指すことになりました。詳しいことは、またこのブログでご報告することになろうかと思います。ということで、昨日は、記念すべきミーティングになりました。上は、その記念写真です。この日で4回生は引退になります。よく頑張りました!今回引退するのは、「米研」5期生です。4月からは6期生の新4年生が研究会を引っ張ってきます。課題が満載ですが、頑張って取り組んでまいりましょう!

■ミーティングのあとは、NPO法人「スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんにお越しいただき、非常に興味深いお話しを伺うことができました。昨日のお話しのメモをとりましたので、そのメモをもとにした記録を、このエントリーの最後にアップしておきます。

■NPO法人スモールファーマーズ岩崎吉隆さんのお話しを伺った後は、岩崎さん、指導農家の吹野藤代次さん、お世話になっている農事組合法人「北船路 福谷の郷」の音嶋組合長もご参加いただき、交流会を持ちました。お料理は、農村活性化に取り組んでいる「北比良グループ」の 山川君江さんとお仲間が、心を込めて作ってくださった「特性弁当」です。土地の食材をふんだんに使ったお弁当です。非常に美味しかったです。吹野さんの奥様が作ってくださった、北船路の海老芋を使った煮物も最高でした。もちろん、研究会がプロデュースした平井商店さんの「純米吟醸 無ろ過 生原酒 北船路」も、皆さんとしっかり味わいました。交流会の最後には、4回生から、お世話になった指導農家・吹野さんに、感謝の気持ちを込めた色紙が手渡されました。吹野さん、とても感動されていました。 「北船路米づくり研究会」の活動は、いろんな方達との「ご縁」でなりたっていることを、学生たちも改めて再確認したと思います。

【岩崎吉隆さんのお話し】

■岩崎さんは、同志社大学商学部を卒業されたあと、大変ユニークな経営者であり評論家でもあるビル・トッテンさんが経営されるIT企業「アシスト」に入社されました。ビル・トッテンさんの経営理念に共鳴し、おもしろい会社だと思って入社されたのです。この会社には7年お勤めになりました。サラリーマンとして東京にも勤務され、毎日、満員電車に揺られて会社に行き、晩遅く帰るように暮らしをされていました。ところが、このような働き方に岩崎さんは少しずつ疑問をもつようになりました。「このままではあかん」と思うようになったのです。

■岩崎さんは、社長のビル・トッテンさんにも相談をして独立されます。そして、「マイテニス」というインターネットテニススクールの事業を始めました。岩崎さん自身、テニスプレーヤーでもあるのです。このインターネットスクールは、全国に爆発的に広がることになりました。独立された頃は、「お金があったらいいな」と思っておられたといいます。実際、事業に成功してお金を手にされました。当時はITバブルの時代でした。若き経営者が、ITベンチャー企業で一発当てて成功し、六本木ヒルズに暮らすことが話題になるような時代でした。2003年から2004年にかけての頃のことです。

■「お金があったらいいな」と思い、事業に成功されたわけですが、ある時からおかしくなっていったといいます。いくら稼いでも幸せを実感できなくなったのです。幸せではなく、ただ虚しさを感じるだけになってしまったのです。「お金が儲かれば儲かるほど忙しくなり、時間がなくなり、自分を見失ってしまう。もっと自由な時間がほしい」そう思うようになったのです。そして28歳の時にリタイアされました。しかし、リタイアして自分のために自由に使える時間が十分にあっても、やはり楽しくはなかっといいます。その頃、岩崎さんは、町田洋次さんの著書に出会います。町田洋次さんは、日本で最初にソーシャル・ビジネスを紹介した人です。岩崎さんは、この町田さんの著書で初めてソーシャル・ビジネスのことを知りました。「ビジネスの手法を使って社会貢献を行う。人の役に立つ。これや!! 人のために役立つこと、これが自分のやりたいことや!!」と思われたのです。

■ソーシャル・ビジネスに取り組もうと考え方られたときに、たまたま出会あわれたのが農業でした。その時「農業はすごい」と思われたそうです。なぜか。農業に特有の「待つ」という感覚に驚かれたのです。それまでかかわってこられたITやインターネットの世界には、「待つ」という感覚はありませんでした。むしろ、できるだけ短時間に情報を入手し、成果をあげることが求められました。しかし、農業は違うのです。種を蒔いて、成長し、最後に実りを収穫するのを待つ。岩崎さんは、改めて、農業という営みに感動されました。「農業の方が本来の自然なのだ、これこそが本来の姿なのだ」と思われたのです。そして、農業とソーシャル・ビジネスを結び付ける事業に取り組むことにされました。最初は、「マイファーム」という会社を立ち上げられました。そして、耕作放棄地を貸農園として有効利用するための事業に取り組まれました。人と農をつなぐ仕事です。5年間で全国的な規模に成長していきました。農業にかかわるソーシャル・ビジネスに取り組まれるうちに、岩崎さんは、次のことに気が付かれました。「良いことをしていると、人が集まってくる」。そうやって人とかかわりながら、「仕事の意味」や「生きることの意味」とは何であるのかを深く理解し、そして「これが、自分が求めていたものなのだ」と実感されるようになったのです。

■人びとを農業とつなげていく仕事のなかで、岩崎さんはある発見をされます。農業体験から初めた人びとは、「人間が変えられない自然の法則」に気がつくようになるのです。現代社会は、「自分の思い通りにしたい」という人びとを煽り、肥大する欲望を資源に動いています。自己中心の世界観や価値観が、知らないうちに骨の髄まで染み込んでくるのです。そのような世界観や価値観を、農業は相対化していきます。岩崎さんは、農業は「生き方の教材」でもあるというのです。そして、新しくNPO法人「スモール・ファーマーズ」を立ち上げます。このNPO法人は、社会人向けの週末の農業学校です。もし農業に本気になって取り組もうとしても、これまでは農業大学校に入学するか、農家に弟子入りするしか方法がありませんでした。農業に関心があっても、多くの人びとにとってハードルが高すぎるのです。岩崎さんは、そこに着目されました。

■2011年の東日本大震災以降、食の安心・安全ということから、自分で食べるものを自分でつくりたいという人びとが増えてきている、特に女性で増えてきていることを岩崎さん実感されています。また、「自分はどういう生き方をしたいのか」、「今のままではだめだ。何かが違う」と、自分の暮らし方に疑問をもつ人も増えているといいます。「スモール・ファーマーズ」では、入学すると40種類ほどの野菜の作り方を学びます。ただし、それらの人びとのうち、将来、職業として農業に取り組みたいと考えている人は2~3割程度にしかすぎません。残りの7~8割の人たち、つまりメインの人たちは、「農」とつながったライフスタイルを模索されている方たちです。自分の生き方を変えたい、いろいろ縛りがあって動けないけれど、そのなかでも自分のライフスタイルを変えていきたいと思っている方たちなのです。

■農業は孤独な作業です。しかし、横の人のつながりが大切だと岩崎さんはいいます。ここ3年間で、「スモール・ファーマーズ」の卒業生・在校生の人数は250~260人に増えていきました。そして、農業を通して「生き方」を模索する人たちが、横につながろうとしているのです。そのさいのキーワードは、「スモール」、「スロー」、「シンプル」です。岩崎さんは、農業と出会うまではこの逆の生き方をしていたといいます。とにかく、事業においては急成長を目指してこられました。しかし、「スモール・ファーマーズ」の活動のなかで、「ゆっくり」、「じっくり」がこれからの時代の生き方の価値観なのだということを確信されています。現代社会では、企業の経営も多角化しています。兼務する仕事が増えていきます。管理する人が増え、その管理する人が増え、その人ををさらに管理する人も増え…と複雑化しているのです。それに対して「スモール・ファーマーズ」では、いかにシンプルにするかを目指しています。世界の食料生産の70%は、小規模農家によって支えられています。つまり、世界を支えているのは、まさに「スモール・ファーマーズ」なのです。これまでの補助金依存の農業ではなく、自立したスモール・ファーマーズが横につながっていく必要があるし、そうなると強い農業が生まれる。岩崎さんは、そのことを確信されています。

「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■昨日は、介護老人保健施設に入所している老母を見舞いに行き、洗濯物を交換する日でしたが、午前中、奈良の自宅から大津の「平井商店」さんに出かけてきました。ゼミでプロデュースさせていただいた「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」を購入するためです。

■私は岐阜県中津川市で地域づくりのお手伝いをさせていただいており、昨年は、市内の付知に通わせていただきました。その際、地元の方から、地元の酒蔵で醸した日本酒をいただきましたので、今回は、ゼミでプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の一升瓶を送らせていただきました。どうぞ、地元の「無尽」(楽しみの集まり)で大津の酒を楽しんでください。

■一升瓶意外にも、四合瓶を3本購入させていただきました。2本は御礼に差し上げ、残りの1本は、自宅でチビリチビリといただく予定です。医者に節酒するように言われているので、グビグビとはいただくことができません。午後からの老母の見舞いを終えて、帰宅後、自宅で楽しみました。最近は、自宅で酒を飲むことがほとんどありません。そのため、食事だけだとさっさと済ませてしまうのだそうです。そうです…というのは、自分では自覚がないのですが、そのような指摘を家族からされて初めて気がついからです。晩酌をすると気持ちも良くなり、いろいろ話しもし始めるので、食事の時間が長くなるようです。困ったものですね。もちろん、量はあくまで少ないです。チビリチビリと100cc程度。ちゃんと節酒をしています。

■ところで、もうじきこの「純米吟醸無ろ過生原酒北船路」の予約受付を始めます。龍谷大学の関係者と、北船路の近辺の地域の皆さんが対象です。他の一般の皆様も、大津市丸屋町商店街にある「平井商店」で、直接お買い求めいただけます。住所: 〒520-0043 滋賀県大津市中央1丁目2-33、電話:077-522-1277 です。地方発送もしてくださると思います。

第44回「北船路野菜市」

■本日は、第44回「北船路野菜市」が開催されました。5人のゼミ生、指導農家、そして私が参加しました。日本列島に寒波が押し寄せ、その影響で滋賀県では雪が降りました。その影響で、今回は出荷量は少なくなりました。白菜、大根、水菜、壬生菜、白カブ、九条ネギ、サンチュ、里芋、海老芋、餅、大豆…。餅と大豆が若干残りましたが、本日も無事にほぼ完売いたしました。お買い求めいただい皆様、ありがとうございました。このまま順調にいくと、野菜生産の端境期で4月はお休みなので、記念すべき第50回は、8月になります‼︎ 私たちは、消費者の皆様にも、農家と共に地域の「農」を支える側になっていただきたいと考えております。そのために、地域の生産者と消費者をつなぐために活動しています。今後とも、どうかよろしくお願いいたします。第50回の記念にあたっては、いつもとは少し違った雰囲気の野菜市になればと思っています。学生たちに面白いアイデアを出してもらいたいと思います。写真は、学生に送ってもらったものです。

■「北船路野菜市」の後、学生たちは北船路に向かいました。その際、湖西道路の和邇(わに)にある道の駅「妹子の郷」に立ち寄ったようです。この冬に醸された「純米吟醸 無ろ過生原酒 北船路」の写真を送ってきてくれました(写真の撮り方は、いまいち…)。この生原酒、一昨年・昨年ともに大変好評でしたが、今年はさらに良い仕上がりになっているとの評価を、あちこちからいただいています。皆様、道の駅にお立ち寄りの際は、ぜひお買い求めください。今年の酒米は山田錦です。

■過去のエントリーの繰り返しになりますが、少し説明をさせてください。この地酒は、研究会が主催した農村・都市交流イベント「北船路かかし祭」に平井商店の奥様が参加されたさい、「美しい琵琶湖が一望するこの北船路の棚田で、大津の酒米ができたら素敵ね…」という奥様のひとことを、北船路の農家の皆様に研究会がお伝えしたことから誕生しました。農・商・学連携による新しい地酒が誕生することになったのです。今年で3年目になります。研究会では、この日本酒の広報と販売促進に努めています。

■私たちの研究会のメンバーは、私のゼミの学生ですので「社会学部」の学生ということになります。自分たちの力で酒米を生産することもできませんし、日本酒を醸造することもできません。生産や醸造に関する技術と知識がありません。しかし、地域内での連帯や関係をデザインしていくことはできます。それが社会学部の強みかと思います。この瓶のラベルは、ゼミの卒業生が製作しました。「北船路」の文字を書いた学生は日野町役場の職員、龍のイラストを描いた学生はBBCびわ湖放送の社員になりました。全体のデザインを担当した学生は高島市で働いています。みんな元気にしているかな。

6期生が学長に「龍大米」「龍大芋」を届けました!!

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

月曜日の授業

▪︎今年度から来年度にかけて大学の研究部長の職についているため、担当授業数は4コマということになっています。うちの大学の教員のノルマは5コマです。1コマ減らすかわりに、学内行政に集中しろ…ということなのでしょう。とはいえ、実際には、4コマに授業を急に減らすことはできません。ということで、現在私は7コマ担当しています。月曜日の午前中の2コマ、金曜日に5コマという変則的な時間割になっています。

▪︎月曜日の1限は、「社会調査実習」です。上の写真は、来週の水曜日に開催される「社会調査実習報告会」に向けて、現在、パワーポイントのスライドと原稿を作成中の学生たちです。滋賀県の愛知川河口部に、江戸時代後期の新田開発で生まれた農村、栗見出在家で夏休みに聞き取り調査を行いました。報告会では、その栗見出在家で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して報告を行います。写真ですが、iPhone6のカメラで撮ろうとすると、一番右端の男子学生が、「いかにもそれっぽい」雰囲気に見える動きをしてくれました。急にそんなことをするので、他のメンバーが笑っているのです。来週の月曜日は、報告会の予行演習をする予定です。

▪︎月曜日の2限は、「社会学演習ⅠB」です(下の2枚の写真)。3年生後期のゼミです。後期のゼミでは、フィールドワークに基づいた学術論文とは、どのような「構造」になっているのかを学習しました。ある学会の年報に掲載された、「中山間地域の女性による地域づくりとエンパワメント」をテーマにした論文をテキストに使用しました。学部学生の卒業論文とはいえ、学術論文であり学位論文であることにかわりはなく、そのあたりは厳しく指導をしています。卒論の「構造」について学んだあとは、夏期休暇中に執筆してもらった書評…いや書評のようなレポートをもとにグループワークに取り組みました。ゼミには、本を読む習慣がある学生とそうでない学生が混在しています。そこで、書評の執筆を夏期休暇の課題にしたわけです。グループワークでは、その書評をもとに討論を行ってもらいました。討論することで、お互いの問題関心を知り、自分自身の卒論に向けての問題意識を高めていくことができます。卒業論文は、一人一人が取り組むものではありますが、「ゼミの力」で、切磋琢磨しながら取り組むものだと思っています。

▪︎そして、今週からは、いよいよ卒論調査に向けての構想を、お互いに語りあってもらうことにしました。事前に、自分の問題関心、テーマ、フィールド等に関して、A4・1枚程度にまとめてきてもらいました。テーマは、発酵食、グリーンツーリズム、農村、漁村、郊外、コミュニティ放送、観光、中間支援組織、学生街、バリアフリー…と、実に様々です。しっかりフィールドワークに取り組んでほしいと思います。

第41回「北船路野菜市」

▪︎今日は、第41回「北船路野菜市」でした。思い起こせば、第1回「北船路野菜市」は、2011年9月10日に開催されました。「大津100円商店街」という大きなイベントのなかで開催されていただきました。詳しくは、以前、個人的に運営していたブログの記事をご覧ください。この時は、経営学部の野間先生がわざわざ激励に来てくださいました。大変懐かしいです。4年前のことになりますね。その時以来、野菜生産の端境期になる4月と9月を除いて、ほぼ毎月開催してきました。脇田ゼミの8期生=研究会2期生から始まり、現在は脇田ゼミ12期生=研究会6期生に引きつがれようとしています。こんなに長く継続できるとは思ってもみませんでした。予定では、第50回が2016年の8月になりそうです。

▪︎さて、本日の目玉商品は、なんといっても「龍大米」す。新米です。もちろん「龍大芋」もありました。あと、協力農家からは、「黒豆の枝豆」、「青ネギ」、「大根」、「玉ねぎ」、「芋茎」、「鳴門金時芋」、「カボチャ」、「冬瓜」、「人参」、「里芋」…等、様々や野菜を出荷していただきました。ありがとうございました。私も「龍大米」をいただきました。大変美味しくいただくことができました。

▪︎来月からは、3年生が活動の中心になります。4年生は卒業論文に全エネルギーを集中させていきます。先輩からの引き継ぎは、はたしてうまくいったのでしょうか。少し心配です。頑張って取り組んでほしいと思います。

『日経グローカル」誌の取材

■日本経済新聞の雑誌『日経グローカル』の「大学、地域を拓く」のコーナーで、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」のことを紹介していただけることになりました。『日経グローカル』は、日本経済新聞社と日経産業消費研究所(現在は編集局産業地域研究所)が、地域創造のための専門情報誌として、2004年4月に創刊しましたものです。研究会ではfacebookで情報発信をしているのですが、こちらの雑誌の記者さんが、それらのfacebookの記事をお読みになり、私たちの活動に関心をもっていただけたようです。ありがたいことです。

■最近、老母の介護を含め、もう「必死のパッチ」「危機一髪」の日々が続いており、「北船路米づくり研究会」の活動も学生たちにまかせっきりになっています。まずいなと思いながらも、にっちもさっちも動きが取れない状態が続いています。「北船路米づくり研究会」、学生が主体性をもって取り組む活動ではありますが、その時々は適切な指導をもっとしなくてはならないのですが…なかなか難しい状況です。指導が足らなくなっているな…と不安になっています。そのような状況のとろこに取材の依頼があったのです。取材は、4年生のゼミが終わったあとに行われました。記者さんのインタビューにゼミ生たちが答えるのを見ながら、時々、追加の説明をしたりと余計なこともしてしまいました。そうです、学生が主体性をもって取り組むべき活動ですからね。この日は、学生たちへの取材でしたが、来週の火曜日は、私が取材を受けるとになっています。