地域づくり型生涯学習

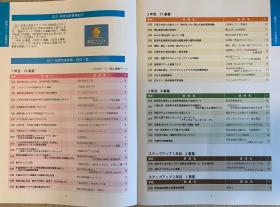

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県に呼んでいただけるようになったのは、お隣の愛知県で「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員のお仕事をお引き受けしたことがきっかけでした。この審査委員会は公開で行われました。最後には、短い講演も行いました。たしか、2005年頃のことかと思います。その講演が終わった時、私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者が、私の方に向かってやってこられました。そしてその時、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けたのでした。その後、岐阜市、各務原市、可児市、中津川市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演やワークショップを行いました。そのうちの一つが羽島市だったのです。

■生涯学習の専門家でもなんでもないのですが、私がお引き受けするので、その前についている「地域づくり型」の方にウエイトが置かれることになります。あらかじめ、そのようにお断りをしたのですが、むしろそういう講演をしてほしいということでした。そんなわけで、岐阜県の皆さんといろいろ交流させていただきました。ありがたい経験でした。

■岐阜県は以前の知事さんが生涯学習に大変熱心だっのです。ところが、知事さんがかわることになり、新しい知事さん新しい政策の中でそれまでの生涯学習の位置付けも変化しました。生涯学習を地域づくりと結びつけて「地域づくり型生涯学習」という形で継続することになったのでした。まあ、その辺りは、当事者ではないので詳しい事情はわかりません。岐阜県で「地域づくり型生涯学習」の最後は、中津川市でした。岐阜県庁とは別に、中津川市役所の企画された事業でした。中津川市のあちこちの皆さんと交流させていただきました。楽しみでした。2017年のことですね。あれから6年目になります。

■この度は、再び羽島市がお呼びくださいました。2月4日にお話をさせていただきます。羽島市といえば、昨年、龍谷大学吹奏楽部が演奏旅行で伺ったところです。残念ながら演奏は、コロナの関係でできなくなりました。本当に申し訳なかったです。まあ、今度の講演会は吹奏楽部とは関係ありませんが、私自身の気持ちとしては、「その節はご迷惑をおかけいたしました」という感じです。講演のタイトルですが、「地域づくり型生涯学習~学びが育むひととまち~」です。市役所の職員さんの方からご提案いただきました。まあ、どんなタイトルでも大丈夫なんですが、今回は、ジェンダーのことにも触れながら、地域づくり型生涯学習のお話をさせていただく予定です。

2023年 あけましておめでとうございます。

■あけましておめでとうございます。いつも拙ブログをご覧くださり、ありがとうございます。ただ、日々の出来事を書いているだけのプログで、何の役も立ちませんが、どうか本年もどうぞよろしくお願いいたします。大晦日に息子が帰省してきました。帰省とはいっても、今暮らしている大津の家は、息子が成長した家ではないので、実家に帰省するというよりも親の家に行くという感じなのかもしれません。今朝は、大津街中の乾物屋さんで購入した上等な昆布と花鰹を使って、きちんと出汁をとり、お雑煮を作りました。お雑煮だけは私が作ります。我が家のお雑煮は、元旦だけはおすましです。水菜と鶏肉、そして焼き餅と柚が入ります。2日からは関西風の白味噌雑煮になります。

■明日、2日は、娘の家族が4人でやってきます。孫のひなちゃんとななちゃんがやってきます。とっても楽しみにしています。ひなちゃんは3月で6歳、4月からは小学生です。ななちゃんは、もうじき2歳半、たくさんおしゃべりできるようになりました。3日は、4世代の親戚が集まり、奈良で新年会開きます。コロナで新年会を開催できない年が続いたので、ひさしぶりの新年会になります。甥が結婚したので、今年の新年会は奥さんを連れてきてくれることになっています。このことも、また楽しみです。いつもとかわらない、平凡なお正月です。でも、これこそがお正月だと思っています。今年も平凡なお正月を過ごせることに、感謝したいと思います。

■少し仕事のことも書いておこうかと思います。昨年のことになりますが、個人的に一番大きな出来事は、国連FAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されたことです。私は、2016年から申請作業のお手伝いをしてきたので、この認定を大変嬉しく思っています。ただ、認定はゴールではなくて新たなスタートです。認定された「琵琶湖システム」の価値を、多くの皆さんと共有してさらに磨きをかけていかなければなりません。ということで、民間主導で世界農業遺産である「琵琶湖システム」を使い倒していく(活用して価値をさらに引き出す)イベントや取り組みを始めようと思っています。私は、大学教員というよりも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、その事業に関わっていきます。ささやかな事業かもしれませんが、「世界農業遺産」認定をさらに展開していくひとつのモデル事例になればと思っています。内容が確定するまで、ブログには書けませんが、乞うご期待!!…です。早春までには、明らかにできると思います。

■2つめです。龍谷大学社会学部は、2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転に伴い、現在の3学科体制から1学科体制になり、新しいカリキュラムになります。私は、深草キャンパスに移転した後は2年しか勤務しないので、旧カリキュラム(現在のカリキュラム)の専門科目は担当しますが、新しいカリキュラムでは1回生の授業にウエイトを置いて勤務することになるのではないかと思っています。それはそれで良いのですが、問題は現行のカリキュラムから新カリキュラムに移行する中で消えていく授業の「後始末」です。

■現在、社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業を開講しています。私はこの授業のコーディネーターを務めています。私が龍谷大学に赴任する以前からあった科目で、現在は、大学コンソーシアムを通して、他学部や他大学の学生の皆さんにも開講できるようにしています。ただ、社会学部が深草キャンパスに移転すると、京都のキャンパスで「びわ湖・滋賀学」を継続するわけにもいきません。そこで、関係者の皆さんに働きかけ、お願いをして、移転までの間、社会学部の授業と同時に瀬田キャンパスの教養科目としても同時に開講できるようにしていただきました。これで瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修しやすくなります。社会学部が深草キャンパスに移転した後は、琵琶湖の近くにある瀬田キャンパスの新たの教養科目となればなあと考えて、引き続き関係者の皆さんにお願いをして協議をしていくことになっています。というのも、これからは、学部単位ではなく「キャンパス単位」でいろんなことを考えていく必要があると考えているからです。18歳人口が急激に減少していく中で、「選ばれる大学」として生き残るためには、キャンパスの将来ビジョンに合わせた「キャンパス単位」のカリキュラムが必要だと思っています。

■3つめです。うまく行けば、2024年度は特別研究員として研究に専念できる年になりそうです。すでに、2023年度のゼミ生の募集からは外れています。2024年に4回生になるゼミ生を指導ができなくなるからです。大学教員として研究に専念できる最後のチャンスになります。このチャンスを活用して、過去に書き溜めた論文を加筆修正し、新たに書き起こす論文も含めて、書籍にして出版しようと思っています。ずいぶん以前からそのような思いは持っていたのですが、その時々に、研究プロジェクトや学内行政に関連する別の大きな仕事があったため、私の能力ではそのような出版を実現することができませんでした。ということで、2024年度まで待たずに、20223年度から少しずつ作業に取り組むことにしました。すでに出版社の編集者の方と相談を始めています。なんとしても実現します。

■社会貢献、教育、研究に関して、今考えていることを書いてみました。あと、学内行政の仕事もありますが、これは私が決めることでもないので、なんとも言えません。ただ、2024年は絶対に特別研究員にと思っています。来年からは前期高齢者になり、体調や体力の問題もあり、昔のようなペースで仕事に取り組めなくなっているのですが、ここは頑張って、自分で自分を叱咤するつもりで投稿しておくことにします。

■最後に。仕事関連の皆様に年賀状を送ることをやめてしまってから数年が経過しました。今まで年賀状を送っていた皆さんに何もお伝えすることのないまま、やめてしまいました。失礼をどうかご容赦ください。トップの画像は、「家族用」の年賀状の一部です。作成したのは私ではありませんが、素材の花を育てているのは私ですので、この点も含めてご理解いただければと思います。

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

滋賀県琵琶湖地域「世界農業遺産」認定記念祝賀会

■本日、滋賀県庁農政水産部農政課企画で世界農業遺産を担当されている職員さんから、写真が届きました。先日、このブログに「『世界農業遺産』認定シンポジウム」を投稿しましたが、このシンポジウムの後に開催された小さな祝賀会の時の写真です。この祝賀会が開催される前には、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組んでおられる農家の堀彰男さんに、「世界農業遺産の認定を今後の地域での活動にどのように活かしていくのか」、まだちょっと抽象的な言い方になりますが、そのようなことについて相談をさせていただきました。また、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」においては、湖岸地域とともに、その湖岸地域を含む流域の上流地域との交流が大切になってくると考えています。夢は広がります。そのようなことも、祝賀会では堀さんにお話させていただきました。共感もしていただきました。今後の展開が非常に楽しみです。

【関連エントリー】「『世界農業遺産』認定のお祝い」

「世界農業遺産」認定のお祝い

■昨日は、深草キャンパスで留学生の授業を終えた後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。「琵琶湖システム」が国連FAOの世界農業遺産に認定されたお祝いの会を持ちました。出席者は、農政水産部の部長さんと次長さん、そして歴代の農政水産部長の皆さんです。左から、前部長の西川忠雄さん、現次長の中田佳恵さん、脇田、前々部長の高橋滝治郎さん、前前々部長の安田全男さん、現部長の宇野良彦さん。

■私の「世界農業遺産」との関わりは、3代前の農政水産部長である安田全男さんに、この「利やん」で出会った時からスタートします。その時、安田さんは、田口宇一郎さんと飲んでおられました。田口さんは、以前、私が琵琶湖博物館に勤務していた時の副館長で、その後副知事をされた方です。その田口さんから安田さんをご紹介いただいたのです。安田さんからは、世界農業遺産認定を目指すという話をお聞きしました。盛り上がりました。2016年の1月頃のことだと思います。

■そこからスタートして、まずは日本農業遺産認定に向けて、そして日本農業遺産認定後は世界農業遺産認定に向けてのお手伝いをさせていただきました。農政水産部の職員の皆さんと一緒に、いろいろ議論をしました。楽しかったです。充実していました。またこのような申請作業とともに、農政水産部の職員の皆さんとは、「びわ100」に出場し、一緒に長浜-南郷-雄琴温泉100kmを4回も歩きました。「世界農業遺産に向けて頑張っていますよ」というアピールも兼ねた100kmウォークです。

■そして、今年の7月、2016年から7年目、「琵琶湖システム」は世界農業遺産に認定されました。途中、新型コロナ感染でFAOの審査が滞ったこともあり、長い時間がかかりました。ちょっと感慨深いものがあります。昨晩は、新型コロナの第7波も少しおさまってきたということで、やっと歴代の部長さんたちと喜びを分かち合うことができました。でも、「世界農業遺産」認定は新たなスタートでもあります。この認定をどう”使い倒して”いくのか。非常に楽しみです。

【追記】昨日は、高橋さんと宇野さんが、ご自身で漬けた鮒寿司をご持参くださいました。お祝いですからね。美味しかったです。また、安田さんからは、お祝いの記念ということでしょうか、日本酒「金亀」をいただきました。ありがとうございました。

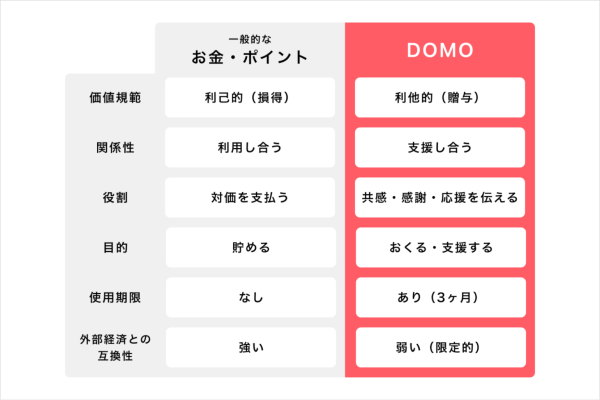

循環型コミュニティポイント「DOMO」

https://yamap.com/magazine/22766

■特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営を目指している「びわぽいんと」と、根底にある考え方がかなり似ているなと思いました。最後の表ですが、価値規範、関係性、役割、目的ついては、かなり共通しているのでは無いかと思います。すごい!!と思ったことは、ポイントの使用期限です。ポイントを貯めても、3ヶ月経過すると腐ってしまうというのです。ポイントを贈ることを促す(無駄にしない)ために、このようにされているのだと思います。

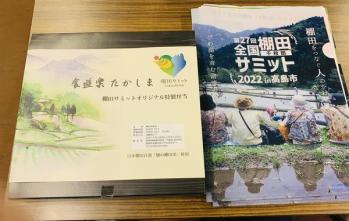

第27回全国棚田(千枚田)サミット(2)

■この写真は、昨日開催された第27回全国棚田(千枚田)サミットの第2分科会の様子を、参議院議員の嘉田由紀子さんが写真に撮ってくださったものです。滋賀県庁の農政水産部の部長さんや次長さんもお越し下さいました。ありがとうございました。第2分科会ですが、パネリストの皆さんからは、「とても楽しかった」、「もっと話しがしたかったです」という感想をいただきました。集落を超えて、志を持った方たちが集まって、ヒントを出し合い、愚痴をこぼしあい、支え合える場ができたら素敵だと思います。ぜひ、そういう集会が定期的にできたら良いなあと思っています。

「全国棚田(千枚田)サミット)の2日目は、朝から3つに分かれてエクスコーションを実施されました。私は、全国各地の棚田からお越しの皆さんと一緒に、高島市の一番南にある鵜川を訪問するエクスカーションにしました。琵琶湖に面する棚田です。一般には、棚田自身が生み出す風景に評価が集まりますが、鵜川の棚田は、棚田からの琵琶湖の風景が素晴らしいと思います。棚田、JR湖西線、琵琶湖、沖島、湖東…それらが重なる風景に感動します。集落では、この棚田を保全するために、様々な活動に取り組んでおられます。詳しくは、以下をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/…/nousonshinkou/317821.html

http://www.ukawama-to.com/tanada-2.html

https://smout.jp/plans/5779

■本日の正午に、2日にわたって開催された「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」が閉会しました。閉会式典では、まずは分科会のコーディネーターを担当された、龍谷大学社会学部の坂本清彦先生(第1分科会)、経済学部の西川芳昭先生(第3分科会)とともに、私も第2分科会の報告を行いました。最後は、特別分科会のコーディネーターをおつめになった中島峰広先生が報告をされました。

■第2分科会からは、およそ以下のような報告をさせていただきました。テーマは、市役所の事務局の方で決められたものです。

第2分科会のテーマは「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」です。高度経済成長期の燃料革命により、地域の大切な副業であった炭焼きは途絶えることになりました。ところが、高齢化や過疎がすすむ中山間地域の集落や地域の中から、炭焼きをもう一度復活させて活性化につなげていこうという動きが出てきました。今日、お越しの皆さんは、そのような炭焼きに関わって来られた皆さんです。

パネリストは全員で5名の皆さんになりますが、地元の方は1名で、残りの4名の皆様は外から移住された方達です。それぞれの皆さんにお話いただいたことから浮かび上がってくることは、次のようなことでした。移住がスムースに進んでいるところでは、地元の側に、移住者の皆さんを受け入れ支える人たち、見守る人たちがきちんといるということです。また、移住者の人たちも、地元の暮らしの仕組み、習慣、文化、そして技術に対する尊敬の気持ちを持ち、地元の人たちに謙虚な気持ちで接しておられるのです。この地元の人たちの内からの支えと、移住者の外からの力がうまく調和してハーモニーを醸し出されてくることが大切だということです。また、地元の皆さんは、”地元の様々な事情”という「制約」の中で暮らしておられて、自由に発言や行動ができないことがあるわけですが、移住者の皆さんはそのような「制約」から相対的に自由なことから、移住者だからこそできることを地元の皆さんから期待されているというお話もありました。

ただし、こういった内(地元)と移住者(外)とをつなぐことを、個々人や集落の力だけに頼ることには限界があるという指摘もありました。内と外とを繋ぐシステムが必要だというわけです。これは、「人」だけの話ではなく、炭焼きで生産された炭、炭の原料となる落葉広葉樹の木材という地域の中で生み出された”価値”を、外でそれらを求めている人たち(潜在的な需要)と繋いでいくような仕組みも必要との指摘もありました。

高島市の中山間地域に限ったことではありませんが、高齢化と過疎化が加速を増して進んできています。しかし、逆に、そのようなピンチはチャンス。危機意識を共有することで、新しい地域の持続可能性を高めるための新しいアイデアが生み出されるのではないでしょうか。

■分科会会の報告の後は、「サミット共同宣言」、「次期開催地挨拶」、そして「協議会旗引き継ぎ」と続きました。来年度は、和歌山県那智勝浦町で開催されます。長年にわたってIターンの方たちを受け入れてきた那智勝浦町には、那智勝浦町ならではの魅力や棚田地域の課題を克服するための工夫や仕組みがあるのではないかと思います。そのことについてぜひ知りたいなと思いました。

■もうひとつ、「棚田(千枚田)サミット」は今回で27回目。約ひと世代にわたって全国各地の棚田地域で開催されてきました。その間に、どのような議論が行われてきたのか、どのような知見が蓄積してきたのか、棚田をめぐる人びとの関心はどのように推移してきたのか、そのようなことについても知りたいなと思いました。

■さて、今回、高島市での開催にあたっては、全国の皆様をお迎えするために、地域の皆様、市役所の職員の皆様は、大変なご努力で開催に向けての準備をされてこられました。お疲れ様でした。また、いろいろお世話になりました。2日とも天候も良く、無事に閉会できて本当によかったです。

第27回全国棚田(千枚田)サミット(1)

■今日から明日まで、高島市で開催されている「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」に参加しています。全国から、多くの皆さんがお集まりになっておられます。とはいえ、まだ新型コロナ感染の第7波が収束したわけではありませんので、過去のサミットと比較するとやや参加者は少ないようで。それでも、厳しい状況の中で、第27回を開催された高島市役所の職員の皆さんには、心より感謝したいと思います。私は、今回の棚田サミットについては、2019年からお手伝いをしてまいりました。本日、初日はとても良い天気の中でした。無事に開催できて本当に良かったと思っています。

■今日の午後は、第 2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」に参加しました。コーディネーターとして、皆さんのお話をお聞きしながら分科会をまとめる仕事をさせていただきました。パネリストの皆さんには、昨年度、それぞれの方にインタビューをさせていただいたこともあり、本日の分科会は大変スムーズに進みました。あらかじめ打ち合わせをしたということもありますが、パネリストにお話いただいた内容が相互にうまく噛み合あい、コーディネーターの仕事もなんとか終えることができました。パネリストの皆様にも、心より感謝したいと思います。第2分科会では、炭焼きによる集落や地域の活性化、落葉広葉樹の里山の保全、移住者、関係人口…その辺りがキーワードになりました。詳しいことは、できれば別途、このブログで報告できればと思います。

■ところで、お昼のお弁当、高島の材料を使った豪華なお弁当でした。美味しかったです。

【追記】■今回の「第27回棚田サミット」については、多数の動画作品が製作されています。社会学部の岸本文利先生が製作された動画です。この動画に登場される市役所職員の平山さんは、今日の第2分科会でお世話になった平山さんが登場されています。

夏原グラント活動報告書(2021年度)

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■こちらの財団では、2011年度の公益財団法人への移行を機に環境保全活動や環境学習活動への助成も始められました。「夏原グラント」です。「びわ湖およびその流域の自然環境の保全」に取り組むさまざまな実践活動、教育活動、研究活動に対して、その活動資金を助成されています。2022年度は61団体へ総額17,508,000円を助成しています。

■毎年、年度末が近づいてくると、審査が始まります。まず書類での選考が行われ、その次に選考に残った団体からプレゼンテーションを聞かせていただきます。審査をさせていただきながらも、地域の困った課題に気づき、有志とその課題を共有し、具体的な活動を少しずつ展開されていくプロジェクトのプロセスから、大切なことを学ばせていただいています。ありがとうございます。

■昨日は、平和堂財団から2021年度の活動報告書が送られてきました。こちらの財団の事務局は、しがNPOセンターのスタッフの皆さんになりますが、丁寧に各団体にヒアリングをされています。私も、審査するより、現場でのヒアリングに出かけたいな〜と思うのですが、立場上、そのようなことは難しいのでしょうね。

■審査員も9年目になりますが、審査員として希望することは、助成を受けた団体の間での交流がもっと活発になってほしいということです。そのような思いもあり、2021年度は助成を受けた団体に集まっていただき、ワールドカフェ方式のワークショップに取り組んでいただきました。すごく手応えを感じました。助成をするだけでなく、環境保全活動に取り組む人たちの間で、悩みを聞き合ったり、知恵を出し合ったり、アドバイスをしあったりする「場」を作っていくことも財団の大切な役目だと思っています。