槇島音楽祭

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

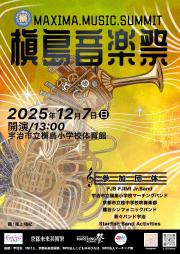

▪️その際、OBOGの吉田周晃ご夫妻とお話をさせていただくことができました。音楽一家で、お子さんたちも楽器をされています。素晴らしい。そして吉田さんは、宇治市で槙島音楽祭を開催に向けてご尽力されているようです。このような音楽祭です。

令和7年12月7日(日)13:00 宇治市立槇島小学校体育館にて、地域のブラス仲間による「槇島音楽祭」を開催します。 宇治市を、槇島を、音楽の力で盛り上げて、地域を活性化させたい!しばらく楽器は触ってないけど、またみんなと一緒に演奏してみたい!子どもたちの音楽活動を一緒に支えたい!親子共演したい!

▪️地域の吹奏楽のお好きな人たちが集まって、地域を活性化させようという思い、素敵ことだと思います。親子で参加というのもいいな〜。出演団体の中に、龍谷大学吹奏楽部のOBOGバンドである「龍谷シンフォニックバンド」も入っています。そういえば、このバンドの団長さんともお話をすることができました。お若い女性の方が、頑張ってバンドを取りまとめておられます。今回は音楽、そして吹奏楽ですが、自分たちの得意なことをもとに、地域に貢献していく活動って、いろんな活動が考えられますね。

中学校の「部活動の地域移行」

▪️大学吹奏楽部の部長をしていましたし、今は近江八幡市教育委員会の点検・評価委員を務めていることもあり、中学校の部活動、特に吹奏楽部の「地域移行」のことが気になっています。いろいろ調べていたからでしょう、Googleが「地域移行」に関連する記事を探してきて見せてくれるようになっています。

▪️「部活動の地域移行」とは、「学校の部活動を地域が主体となって運営するクラブ活動に移行する取り組み」のことです。文科省の方針です。部活動の顧問されている先生たちの激務、大変ですよね。教員も、ワークライフバランスをきちんと考えていく時代になっています。ということでの、文科省の方針です。ただ、それぞれの地域には地域固有の事情や条件があり、全国一律にというわけにはなかなかいかないのかなと思います。「地域移行」するにしても、それぞれの自治体で工夫を重ねて、段階を踏まえないとうまく行きません。でも、地域移行できずに、廃部になっていく吹奏楽部もたくさんあるでしょうね。吹奏楽部の活動を

維持するためには、指導者の問題に加えて、経済的な問題も非常に重いのです。

▪️地域に移行すると、学校や教育委員会ではなく、基本、保護者が経済的な負担をしなくてはいけません。楽器の購入、メンテナンス、コンクールへの参加に伴う輸送代、バスの借り上げ…。もちろん、自治体からの補助金もあるとは思いますが、経済的な負担の多くは保護者になります。そうすると、負担できる保護者と、それは絶対に無理という保護者がおられるのではないか思います。子ども:「吹奏楽部に入りたいのだけど、これだけの年間の負担がいるんだって」、保護者:「そうなんか、ごめんね。我が家ではとても無理やわ」。そういう家庭もきっと出てくると思います。そうなると、中学校の部活動においても「体験格差」が生じることになるのではないかと思います。

▪️とはいえ、記事の最後の部分、大切かなと思います。

「これまでは、学校が部活をやってくれて当たり前だったし、そこに先生に払う講師料などがあったわけでもなく、ある程度専門的なことも教えてもらえて“当然”みたいな感じでいた」

「むしろ今後は、私たち地域側が意識を変えて『協力していく』という体制を作らないといけない…」地域それぞれにの課題から、部活動の『地域展開』がスムーズに行かないケースもありそうですが、学校や保護者だけではなく『地域の子どもたちは地域で育てる』という意識の広がりこそが、子どもの活動場所を狭めないための第一歩となりそうです。

▪️「地域の子どもたちは地域で育てる」というのは、「自治の精神」を涵養していくということなのでしょう。自治って、まちづくりと言い換えてもいいかもしれません。「まちづくりは人づくり」とも言いますからね。こうやって、地域の大人に指導をしてもらいながら、また応援してもらいながら、部活動に取り組んだ経験が、子どもたちにとって意味のある経験になってほしいと思います。そして、将来、こういう「地域移行」による「アウトカム」が地域にとってもプラスになってほしいと思います。

▪️付け加えることになりますが、こういう記事もありました。

古文書

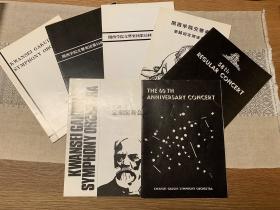

▪️今から40数年前、学生時代の頃、学生オーケストラに所属していました。関西学院交響楽団です。楽器はバイオリンでした。その頃の同級生と今でも仲よく交流しています。普段はグループLINEですけど、年に3回ほど食事会(飲み会)をしています。昨日は、その同級生とのグループLINEに、写真のような懐かしい「古文書」を投稿しました。左は、私が現役部員として演奏した定期演奏会のパンフレットです。第53回から第60回まで。年に2回定期演奏会を開催しているので、全部で8回ステージで演奏したことになるわけですが、どういうわけかひとつだけ足りません。

▪️右の新聞記事、色が茶色になっていますね。1回生の時に、ソビエト連邦で演奏旅行を行ったのですが、その前に新聞社から取材を受けた時の記事です。写真は、「やらせ」です。こういう楽器同士で練習はしませんのでね。それともかく、ソビエトに旅行した経験は貴重ですね。いまや消滅していますから。新潟から飛行機で、まずはハバロフスク、そしてモスクワ。レニングラードにはモスクワから列車だったと思います。ラトビアのリガにも行きました。懐かしいですね。

▪️これらの「古文書」以外にも、ガリ版で擦った「演奏旅行」の際の手引きとか、「定期演奏会」の裏方のマニュアルだとか、諸々、いっぱい、我が家の押し入れから出てきました。パンフレットの文章にしろ、マニュアルの文章にしろ、今読んでも面白いけど、幼いというか、お子ちゃまです…(^^;;。とろこで、後輩の皆んさん、現役の学生の皆さんの定期演奏会、最新は145回なんだそうです。私たちの最後の定期演奏会が第60回ですから、なんというか、自分たちは老人になってしまったんだなあと…数字を通して実感することになりました。

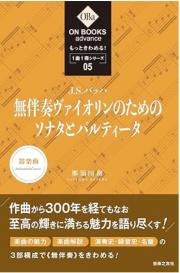

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️中学生の時は、まだ子どもなので、この作品が作曲された時代的背景等も何もわからず、先生の指導に従ってただ弾いていました。自分自身では、どのように弾くべきかの根拠となる音楽理論や歴史的知識が、何もわかっていなかったのです。中学生の時は、良くわからないまま、先生の演奏を見本に、時々LPレコードを聞きながら練習をしていました。今の方達は、最初から、CDはもちろんのことと、YouTubeにたくさんの演奏がアップされていますから、それらを参考に練習できるのでしょうね。ちょっと隔世の感があります。

▪️初めて「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の練習を始めた時から、半世紀ちょっとの時間が経過しました。老人になりました。定年退職を2年後に控えて、またこのバッハの作品を弾いてみたいと思うようになりました。定年後、時間ができたら、きちんと作品の背景も理解した上で、どう演奏するべきなのかを学びたいなと、きんちとレッスンを受けたいなと、そんなふうに思っています。ということで、その予習として、この本を購入してみました。これから勉強します。そうそう、退職したら、ヴィオラも習いたいと思っています。退職の記念に楽器も思い切って購入しましょうかね。

「弦楽六重奏第1番(ブラームス)」のこと

▪️先日も投稿したように、日曜日に、学生オーケストラ時代の先輩後輩たちと取り組んできた「アラ還ブラームス」の最後の練習が終わりました。先輩の中には、大学を卒業した後も、ずっと、40年以上にもわたってアマチュアとして市民合奏団の中で楽器を弾いてこられた方がおられます。とはいえ、私たちはアマチュアなので音楽大学や音楽学部できちんと西洋音楽の教育を受けたわけではありません。例えば、和声などについても深い知識があるわけではなく、あえて言えば分析的というよりも感覚的に演奏しているように思います。今回、「アラ還ブラームス」で取り組んだブラームスの「弦楽六重奏第1番」ですが、私が担当したセカンドバイオリンも、やたらと臨時記号が譜面に出てきます。和製が複雑になり、ブラームス固有の響きが生まれます。

▪️西洋音楽一般の話ですが、高校までの音楽の時間で習ったように、楽譜の左端にはその曲の調号が付与されています。ヘ長調だと、五線の真ん中、シの音のところにフラット(♭)の記号が付いていますよね。その曲全体の調が決められています。そのことに加えて、臨時記号としてシャープやフラット、さらにはナチュラル、さらにさらにダブルシャープ、ダブルフラットが付け加えられる場合があります。そのような臨時記号は、付与された音符以降の同じ小節の内だけで有効になります。タイがかかっている場合は、小節線を超えることもあります。その臨時記号が付けられることで、少し憂いを帯びたようなブラームス固有の響きが生まれてきます。ですから、本来であれば、その臨時記号のついている音符の音楽的な意味を一緒に演奏している他の楽器の演奏との関係の中で考えて弾かないといけません。そのあたりを、分析的というよりも私たちは感覚的にやっているのです。

▪️ 「アラ還ブラームス」で取り組んだブラームスの「弦楽六重奏第1番」の練習はもう終わりましたが、この段階になって、きちんと分析的に説明している記事を見つけました。きちんと音楽教育を受けたプロの方のnoteの中にありました。こういう記事をもっと早めにしっかり読んで、多少なりとも分析的に意識して弾いていたらなあと思いました。今頃思ってももう遅いのですが…。せっかくですので、このブログに残しておこうと思います。細かく分析されているのは、第1楽章と第2楽章です。

ブラームス弦楽6重奏 第1番 第2楽章 第1楽章(第3、第4楽章)との関係

ブラームス 弦楽6重奏曲 第1番 第1楽章 楽曲分析(アナリーゼ) 提示部編

ブラームス 弦楽6重奏曲 第1番 第1楽章 楽曲分析(アナリーゼ) 展開部編

ブラームス 弦楽6重奏曲 第1番 第1楽章 楽曲分析(アナリーゼ) 再現部〜終結部編

ブラームス弦楽6重奏 第1番 第2楽章 アナリーゼ 主題と変奏

ブラームス弦楽6重奏 第1番 第2楽章 動機(モティーフ)について

▪️最近、ブラームスの「弦楽六重奏第1番」については、以下のYouTubeの動画がお気に入りです。

「アラ還ブラームス」最後の練習。

▪️今から、7年ほど前のことになりますが、植田先輩から「ブラームスの弦楽六重奏第1番をみんなでやろうと思うので参加してね」というような連絡が届きました。植田先輩は、私が学生時代に所属していた関西学院交響楽団の先輩です。最初は、「えっ、マジか」と思いました。そして、気がつくと譜面が送られてきていました。曲はもちろん、メンバーもほぼ決まっていました(途中、メンバーの交代はありましたが…)。結成してすぐにお揃いのTシャツもできました。私の記憶はこんな感じなんですが、先輩の言うことに逆らうことはできません。

▪️このブラームスの弦楽六重奏第1番、私たちアマチュアには大変難しい曲だと思います。なんでこの曲なんだろうと思いつつも、1st.バイオリンの鳩野先輩の剛腕なリードもあり、そして一番最年少の市民オケでバリバリ演奏している後輩・小倉巌くん(還暦を超えておられますが)の参加もあり、なんとかここまでやってくることができました。弾けないところ、途中で落ちてしまうところもありますが、とりあえず一緒に演奏できたという実感と喜びをもつことはできました。もっと時間があれば、もっと練習をしていれば…という思いもありますが、今日で最後になりました。会場は、母校、関西学院大学のある西宮市の市営の音楽練習場をお借りしました。

▪️これまで、6回、それぞれ数時間ずつ練習をしてきました。定期的に集まって…というわけではなく、コロナ禍や、参加されている皆さんの体調等のこともあり、1年以上期間が開いたこともあります。5回目の2023年1月15日は、大阪フィルハーモニー管弦楽団のビオラ奏者・岩井英樹先生にレッスンをしていただきました。

①2017年8月5日、②2018年4月7日、③2022年8月13日、④2022年10月9日、⑤2023年1月15日、⑥2024年6月30日

▪️私は、学生・大学院生時代は一生懸命楽器を演奏していたのですが、28歳の時に演奏をやめてしまいました。本業の研究に集中しなければ、そうしなければならないと思ったのです。それ以来、たまに楽器に触れることはあっても、実態としては楽器から完全に離れていました。仕事をしていると、私の場合はですが、楽器を楽しむだけの精神的な余裕がなかったのです。楽器から離れて30年ほど経過したときに、植田先輩から突然お声がけをいただきました。30年ぶりということで、へっぽこな演奏しかできないのですが、2nd.バイオリンとして仲間に加えていただき、苦しみながら、時にステレスを感じながらも、なんとか音楽を楽しむことができました。ありがたいことです。植田先輩に感謝しなければなりません。

▪️私は、学生・大学院生時代は一生懸命楽器を演奏していたのですが、28歳の時に演奏をやめてしまいました。本業の研究に集中しなければ、そうしなければならないと思ったのです。それ以来、たまに楽器に触れることはあっても、実態としては楽器から完全に離れていました。仕事をしていると、私の場合はですが、楽器を楽しむだけの精神的な余裕がなかったのです。楽器から離れて30年ほど経過したときに、植田先輩から突然お声がけをいただきました。30年ぶりということで、へっぽこな演奏しかできないのですが、2nd.バイオリンとして仲間に加えていただき、苦しみながら、時にステレスを感じながらも、なんとか音楽を楽しむことができました。ありがたいことです。植田先輩に感謝しなければなりません。

▪️「アラ還ブラームス」というのが私たちの合奏団の名前でした。その頃は、まだ還暦前だったのです。ところが、気がつくと今日は、6人のうち4人が前期高齢者になっていました。加えて、加齢に伴い、病気や体の故障等、みなさんいろいろ抱えておられます。今や「限界ブラームス」です。でも、こうやって「学生時代の仲間と集まれる」ということが、とても幸せなことなんだと思います。

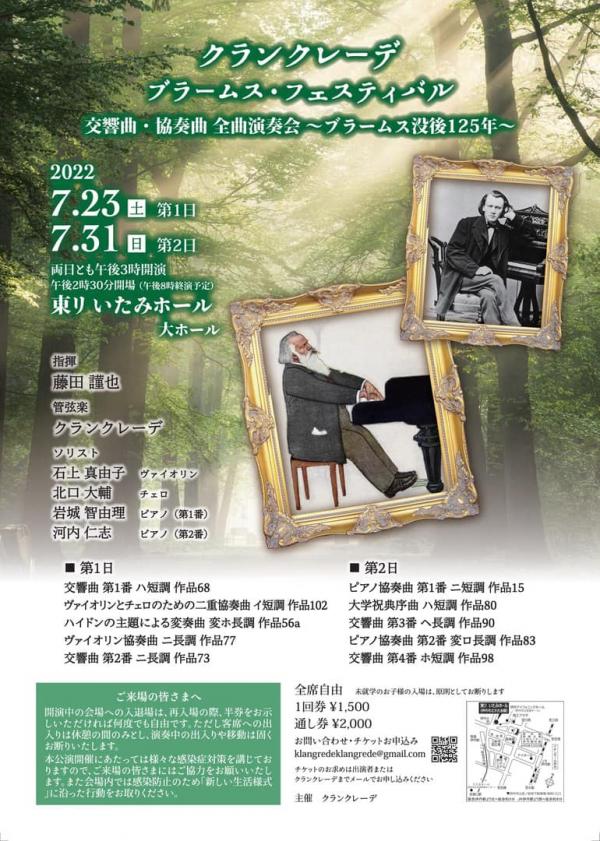

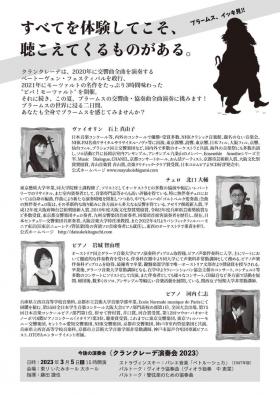

クランクレーデ ブラームスフェスティバル

■以前にも投稿した市民オーケストラ「クランクレーデ」のコンサートのお知らせです。前回は、昨年の秋でした。その時のことは、「クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」」というタイトルで投稿しました。その投稿には、次のように書きました。

■以前にも投稿した市民オーケストラ「クランクレーデ」のコンサートのお知らせです。前回は、昨年の秋でした。その時のことは、「クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」」というタイトルで投稿しました。その投稿には、次のように書きました。

こちらの市民オケで演奏されている皆さんは、ほとんどの方が学生時代から楽器を続けてこられた方達、あるいは途中、楽器から離れても今は一生懸命楽器の演奏に取り組んでおられる方達なのではないかと思います。驚くべきことですが、このクランクレーデ以外にも、掛け持ちでいくつもの市民オケで演奏されている方達がおられます。阪神間にはたくさんの市民オケがあるからでもありますが、それだけ音楽に情熱を傾けておられる方達が集まっているのです。アマチュアとしては、相当のベテランの方達が集まっておられるような気がします。

■前回は、すべてモーツァルトでしたが、今回はすべてブラームスです。ブラームスの全交響曲(No.1~No.4)と、全協奏曲(バイオリンとチェロ、バイオリン、ピアノ協奏曲1番と2番)、ハイドンの主題による変奏曲、大学祝典序曲。2日間にわたって、ブラームスの10作品を演奏されます。演奏する方はもちろ大変ですが、演奏を聴くほうも相当の体力がいります。二日連続ではなく、あいだに1週間空くのでまだなんとかなりそうです。そうなんです。今のところ、両日とも聴きにいく予定にしています。

2022年 新年のご挨拶

■あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。旧年中は、大変お世話になりました。

■昨日、大晦日の夕方に息子が帰省しました。帰省とはいっても、今暮らしている大津市内の家は5年前から暮し始めた家なので、息子が成長した家でもなく、実家というよりも親の家…という感じなのかもしれません。

■夕食時には、年越しそばを作りました。昆布とうるめ節で美味しいつゆを作りました。いつもは、市販の出汁の元や麺つゆを使ってしまうのですが、昨日は、大晦日ぐらいはと思い丁寧に作りました。昆布のグルタミン酸と花鰹のイノシン酸、自然の旨みを楽しむことができました。食後はNHKの「紅白」を視ていましたが、「知らない若い人たちがたくさん歌っているな〜…」と、ちょっとアウェイな感じがして(年寄りだから仕方がないのですが)、しかも年末の整理整頓や大掃除で身体が疲れてしまったせいか、眠くて仕方なくなり、22時過ぎには就寝してしまいました。

■元旦の朝。私が住んでいるあたりでは雪が降っていたので初日の出を拝むこともなく、ゆっくり起床した後は、利尻昆布と花鰹で丁寧に出汁をとり、水菜と鶏肉の雑煮を作りました。関西ですが、どういうわけか我が家は元旦だけはすまし雑煮です。お節料理も、イクラやカズノコ以外は、我が家で作った(作ってもらった)ものです。それでなくても、世の中から正月らしさが無くなってしまい、毎年、正月を迎えるという循環的な時間が感じられなくなってきています。直線的に時間が過ぎ去ってしまっているのです。せめて、ちゃんとしたお雑煮やお節料理がないと、正月を迎えた気持ちにならないのです。子どもの頃は、つまり50年ほど前までは、年が明けると、世の中全体も新しくなる(更新される)ような気持ちになりました。ある意味厳粛な気持ちで新年を迎えたものです。しかし、しだいにそのような感覚も希薄になっていきました。いつからでしょうね。

■そんなことを考えると、元旦早々、なんとなく寂しい気持ちからのスタートになります。しかし、新年を迎えて、やるべきこと、やりたいことはたくさんあるので、今年も頑張って取り組んでいきたいと思います。自分の仕事や吹奏楽部の仕事はもちろんですが、もう一度ヴァイオリンを弾いてみようかなという気持ちにも少しずつなってきました。幼い頃から学生時代まで弾いてヴォインリンですが、28歳の頃には楽器から離れてしまいました。昨年、何人もの人から「脇田さんは、もうヴァイオリン弾かないんですか」と言われ続けてきたので、そのことが少し良い刺激になっているのかもしれませんね。いろいろ言ってくださった皆様、ありがとうございます。

■そういえば、年末は龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会の後、N響主席の辻本玲さんも参加されているチェロのアンサンブルコンサート、加えて反田恭平さんの凱旋コンサートと音楽づいてきて、ついヴァイオリンケースを開けてしまいました。大変ひさしぶりに音を出してみましたが、きちんと鳴ってくれたので安心しました。

■ということで、今年もよろしくお願いいたします。写真のお重の中身ですが、栗きんとん、牛蒡のきんぴら、ごまめ、いくら、かずの子、黒豆、五色なます、牛肉の八幡巻、伊達巻、かまぼこ、酢蓮、菊花蕪、スモークサーモンの砧巻き、庭の南天も飾ってあります。これ以外に、筑前煮も。

関西学院交響楽団「第136回定期演奏会」

■昨晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の第136回定期演奏会でした。ただし、コロナ禍により無観客での演奏会でした。YouTubeでLIVE配信されました。部員の皆さんは、さぞやお辛かったことでしょうね。でも、このような状況でも頑張って定期演奏会を実現されたことに誇りを持っていただきたいとも思います。素晴らしいです。私はといえば、今日は自宅でずっとパソコンにへばりついて仕事をしていました。そのようなこともあり、逆に、LIVE配信だから後輩の皆さんの演奏を聞かせていただくことができました。ありがとうございました。

■昨晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の第136回定期演奏会でした。ただし、コロナ禍により無観客での演奏会でした。YouTubeでLIVE配信されました。部員の皆さんは、さぞやお辛かったことでしょうね。でも、このような状況でも頑張って定期演奏会を実現されたことに誇りを持っていただきたいとも思います。素晴らしいです。私はといえば、今日は自宅でずっとパソコンにへばりついて仕事をしていました。そのようなこともあり、逆に、LIVE配信だから後輩の皆さんの演奏を聞かせていただくことができました。ありがとうございました。

■ただし、仕事をひと段落させYouTubeを拝見した時には、すでにメインの曲であるシベリウスの交響曲第2番の第3楽章が始まるところでした。私自身も遠い昔、今から42年前の1979年、現役の学生だった頃にこのシベリウスの第2番を弾いたことがあります。ということもあって、学生時代のことを思い出しながら聴かせていただきました(スクリーンショットをSNSにアップすることが禁止になっているので、雰囲気をお伝えできませんけど…)。YouTubeの画面に顔を近寄せてみると、存じ上げている方たちがおられました。ファゴット、フルート、オーボエを吹いておられる女子部員の皆さんです。昨年の関西学院同窓会滋賀支部の総会で、3人で木管三重奏を演奏してくださった皆さんです(当時は3回生)。写真はその時のものです。この時は、世界中がコロナで苦しむなんて、だれも想像できませんでした。コロナ禍の中でも、4回生最後の定期演奏会で演奏できて本当によかったね。

■ところで、昨晩、親しい後輩から、この3人のうちのファゴットの部員のお母様が、私よりも学年が7つ下でファゴット吹いていた方だということを教えてもらいました。冷静に考えれば、そういうことは当然あり得るわけですが、やはり「へー‼︎」と驚くことになります。それから、これも後輩からの情報ですが、本番までに弦楽器も管楽器もそろって練習できる機会は2回しかなかったこと、全員揃ったのは今日が初めてだったのだそうです。これ、びっくりです。本当に大変でしたね。関学は、コロナ感染拡大に対応するために、大学当局の課外活動への制限が大変厳しいと聞いています。課外活動への姿勢は、大学間でかなりの差があるのです。そのような厳しい制限の中でも、なんとしても定期演奏会を実現させようとされた現役の部員の皆さんの熱意に、心より敬意を表したいと思います。こういう時だからこそ、十分に注意を払いながら、音楽を続けて欲しいと思っています。

大島理沙子さんはおもしろい。

笑いが止まりません。笑🤣

面白いと思ったらリツイートお願いします🤣#おもしろ動画 #面白い #爆笑 #クラシック pic.twitter.com/jO3RBDEOhk— 大島理紗子 (@Risako_Oshima) October 20, 2020

■面白い動画をアップされている。楽器の技量と顔の表情のギャップが、面白すぎて🤣繰り返し見てしまうな〜。