「奇跡のチェロ・アンサンブル 2025」

▪️今年も「奇跡のチェロ・アンサンブル」。年末恒例です。今回で4回目でしょうか(ちなみに、カーテンコールの撮影はOKとのことでした)。2人1組でMCを担当されるのですが、岡本侑也さんが興味深いことを話しておられました。岡本さん、現在はエベーヌ四重奏団のチェリストとしても活躍されています。室内楽でもオケでも、チェロは通常は低音部を担当しています。ところが、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」では黒い指板のかなり上のほう、駒(コマ)に近い方、ハイポジションで弾くことになります。チェロなのにかなり高い音で演奏することが多々あるわけです。そうすると、ポジションを取るために親指で弦を押さえることになります。そして、親指に普段はできないタコができてしまうのだそうです。そのMCの時の笑いを取る話がとても印象に残ってしまいました。

▪️今年も「奇跡のチェロ・アンサンブル」。年末恒例です。今回で4回目でしょうか(ちなみに、カーテンコールの撮影はOKとのことでした)。2人1組でMCを担当されるのですが、岡本侑也さんが興味深いことを話しておられました。岡本さん、現在はエベーヌ四重奏団のチェリストとしても活躍されています。室内楽でもオケでも、チェロは通常は低音部を担当しています。ところが、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」では黒い指板のかなり上のほう、駒(コマ)に近い方、ハイポジションで弾くことになります。チェロなのにかなり高い音で演奏することが多々あるわけです。そうすると、ポジションを取るために親指で弦を押さえることになります。そして、親指に普段はできないタコができてしまうのだそうです。そのMCの時の笑いを取る話がとても印象に残ってしまいました。

▪️この「奇跡のチェロ・アンサンプル」、国内のトップチェリストの集まりですが、小林幸太郎さんは加えて、編曲の担当です。6人のアンサンブルの魅力を最大限引き出すために、さまざまな工夫を凝らしておられます。それも超難易度の。その超難易度のという部分が、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」の魅力の「ひとつ」なのでしょう。今回の前半は、6人の方がそれぞれソロを演奏し、残りの5人で伴奏をする構成になっていました。それぞれの方の音の違いがよくわかりました。前半でのそれぞれのソロが記憶に残っているせいでしょうか、後半の合奏で、それぞれの方の音がよく聞こえてきたような気がします。まあ、あくまで気がするですけど。個人的な好みということになりますが、一番お若い上野通明さんの音が一番印象深かったです。素敵です。YouTubeにもたくさん演奏がアップされているようなので、聞いてみることにします。

そもそもタンホイザーとはどのようなオペラなのか

(Tannhäuser and Venus WIKIMEDIA COMMONSより )

▪️先日の龍谷大学吹奏楽部の第52回定期演奏会を楽しんできました。福川伸陽さんの「ホルンと吹奏楽のための協奏曲」の演奏に驚嘆し、メインの「タンホイザー」序曲(ワーグナー)を堪能しました。私自身は、学生時代にオーケストラに所属していましたが、このワーグナーの序曲を弾いたことがありません。3回生のときに歌劇「リエンチ」序曲だけは弾いたことがありますが、有名な「ニュルンベルクのマイスタージンガー」や「ローエングリン」はもちろん、この「タンホイザー」も弾いたことがないのです。

▪️そもそもオペラのなかで演奏される曲ですから、そこにはストーリーがちゃんとあるのですが、そのあたりも不勉強です。この3幕からなる「タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦」についても、よくわかっていませんでした。ということで、あらすじ程度ですが、龍大の定演が終わってから少しだけ勉強しました。序曲の冒頭も第3幕で歌われるコラール「巡礼の歌」なのですね。スコアとともに序曲の演奏を聴くことのできるYouTubeもありました。

▪️トップの絵画は、ドイツの歴史画家オットー・クニレの作品です。オペラの第1幕なんだと思います。ヴァルトブルク城の騎士、タンホイザーは、エリーザベトという純粋な女性への愛を捨てて、愛と美の女神ヴェーヌスが支配する地下の魔法の国「ヴェーヌスベルク」で、長らく快楽と肉欲の日々に溺れていたのですが、その退廃的な生活に嫌気がさして現実世界に戻ってきます。この作品はその時の様子を表現しているのだと思います。タンホイザーは官能的な愛と崇高な精神的な愛の間で苦悩するわけですね。こういうことを理解しながら、龍大吹奏学部の学生の皆さんは演奏していたんでしょうかね。どうやろ。

▪️できれば、一度はオペラをきちんと鑑賞してみたいと思うようになりました。S席だと3万円ぐらいになるようです。ですから、一度は…です。

龍谷大学吹奏楽部 第52回定期演奏会

▪️昨晩は、大阪福島にあるザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部第52回定期演奏会を楽しんできました。

▪️ゲストである福川伸陽さんの「ホルンと吹奏楽のための協奏曲」、すごい演奏でした。自由自在にホルンを吹かれている様子を拝見して驚愕しました。この曲は、福川さんご自身が作曲家の福島弘和に委嘱してうまれた作品です。福川さんは、ある鼎談のなかで以下のように説明されています。

この曲は僕が福島さんに委嘱する形で生まれました。吹奏楽のホルンはもっと注目されていいと思うんですよね。大半が和音担当なので、もっと目立ちたい!と。笑

なので、「ホルンでもこんな素敵なソロができるんだぞ!」っていう、魅力をどうにかして伝えられないかと、そう思ったのがきっかけです。吹奏楽バックでできるコンチェルトもなかなか少ないので。

▪️「俺にしかできない曲」っていうオーダーだったようです。これもすごい話ですよね。龍谷大学吹奏楽部ではなく他のバンドですが、福川さんの演奏をYouTubeで鑑賞することができます。ぜひお聞きいただきたいと思います。

▪️このホルンコンチェルト以外にも、第2部のメインである「タンホイザー」序曲、とても満足しました。オーケストラの作品を吹奏楽用に編曲して演奏するときに、原曲の弦楽器の部分が吹奏楽ではどう演奏されるのかがいつも気になるのですが、龍谷大学吹奏楽部の演奏、ちゃんとしたワーグナーでした。ありがとう。それから、第1部の「カントゥス・ソナーレ」、「ワイルドグース」にも満足しました。特に、「ワイルドグース」は、ケルト文化をテーマに作曲されていることもあり、魅力を感じました。

▪️定演の後は、一緒に定演を楽しんだ息子夫婦と食事をすることができました。遅い時間ですし、短い時間でしたが、ひさしぶりに会って話ができました。そのあと深夜に帰宅して、そして今日は1限の9時15分から授業でした。あああ…。

龍谷大学吹奏楽部「第52回定期演奏会」

▪️いよいよ、明日、龍谷大学吹奏楽部「第52回定期演奏会」がザ・シンフォニーホールで開催されます。私は、息子夫婦と一緒に家族で鑑賞させていただきます。このInstagramの投稿にある写真は、昨年のものだと思います。今は卒業された方も写っておられますので。

▪️ホールにお越しになれない皆さんのために、YouTubeでも以下からオンライン配信されます。

「Unknowing わからないままに響きあう」という展覧会

▪️火曜日1限は「社会学基礎ゼミナール」です。教室は、深草キャンパスの慧光館の5階です。授業が終わって階段を降りていくと、1〜3階のフロアになりやら展示してあります。多くの学生さんは通り過ぎるだけなんですが、たまに足を止めてじっくり展示物を鑑賞されている人もおられました。展覧会が開催されていました。その展覧会では、様々な作品が展示されていますが、それらは「たんぽぽの家アートセンターHANA 」に所属する作家さんたちの作品です。写真の織物は、私が一番気になったものです。福岡左知子さんの作品です。すごく素敵ですね。

▪️展覧会の開催期間は、本日11月25日から12月25日まで。「Unknowing わからないままに響きあう」という展覧会です。以下は、概要です。

この展覧会は、”わかる”ことを目的としません。むしろ、“わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性を探ります。展示では、障害をもった人々による、あるいは彼らとともに生まれた作品を紹介します。それらは、アートに見えるかもしれないし、見えないかもしれない。そこには言葉にならない感覚や、説明できない魅力がある。わからないからこそ、思いやる。わからないままに、響きあう。ただ「いる」ことで、何かが共鳴する。作品と、そしてその向こうにいる誰かと、分からないままに響き合う体験が待っています。

▪️ちなみに、この展覧会の企画立案やキューレートされたのは、龍谷大学大学院を修了した松本拓さんです。偶然ですが、今日、慧光館から出たところで、その松本さんにお会いして立ち話をすることができました。松本さんが書かれた「”わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性」という部分に、私は強く共振しました。私のなかでは、帚木 蓬生さんのネガティブケイパビリティとか、アメリカの哲学者であるリチャード・ローティが哲学の役割は会話を継続させることであると主張したことなどと、強く共振しました。そのことを松本さんに伝えると、そのような理解に逆に共感してくださいました。

▪️世界から「”わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性」がどんどん失われて希薄になってしまっているからこそ、このような展覧会を通して、学生の皆さんもいろいろ感じてほしいなと思います。

ブロムシュテットさん

▪️昨晩は、NHKの「クラシック音楽館」で、ヘルベルト・ブロムシュテットさんが指揮をされた、ブラームスの2つの作品を鑑賞しました。「ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83」と、「交響曲 第3番 ヘ長調 作品90」です。ピアニストは、レイフ・オヴェ・アンスネスさん。ノルウェーの方です。このピアノコンチェルト、きちんと批評することなど私にはできませんが、素敵な演奏でした。この方については、ここに詳しいことが書いてあります。ヘルベルト・ブロムシュテットさんともお若い頃から一緒に演奏をされてきたようです。このブラームスのピアノコンチェルトとともに、メインの交響曲3番も熱演でこれもとても素敵でした。98歳のブロムシュテットさんが椅子に座って指揮をされました。今は移動も歩行器が必要でお若い時の指揮のように身体は動かないのでしょうが、N響はマエストロの音楽的意図を十分に汲み取って演奏されたのではないかと思います。N響の団員の皆さんは感動されたでしょうね。98歳で、よく頑張って日本まで来てくださいました。心より感謝します。ブロムシュテットさんは、16年前に亡くなった父と同い年です。父も生きていれば、100歳近いわけですね。もう何十年も前のことになりますが、ブロムシュテットさんの指揮によるN響の演奏をTVでみていて、父は「この人は鷹のような顔しているな」とよく言っていたことを思い出しました。

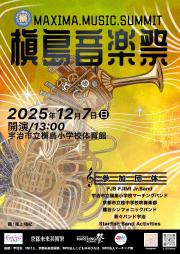

槇島音楽祭

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️その際、OBOGの吉田周晃ご夫妻とお話をさせていただくことができました。音楽一家で、お子さんたちも楽器をされています。素晴らしい。そして吉田さんは、宇治市で槙島音楽祭を開催に向けてご尽力されているようです。このような音楽祭です。

令和7年12月7日(日)13:00 宇治市立槇島小学校体育館にて、地域のブラス仲間による「槇島音楽祭」を開催します。 宇治市を、槇島を、音楽の力で盛り上げて、地域を活性化させたい!しばらく楽器は触ってないけど、またみんなと一緒に演奏してみたい!子どもたちの音楽活動を一緒に支えたい!親子共演したい!

▪️地域の吹奏楽のお好きな人たちが集まって、地域を活性化させようという思い、素敵ことだと思います。親子で参加というのもいいな〜。出演団体の中に、龍谷大学吹奏楽部のOBOGバンドである「龍谷シンフォニックバンド」も入っています。そういえば、このバンドの団長さんともお話をすることができました。お若い女性の方が、頑張ってバンドを取りまとめておられます。今回は音楽、そして吹奏楽ですが、自分たちの得意なことをもとに、地域に貢献していく活動って、いろんな活動が考えられますね。

広上淳一指揮京都市交響楽団演奏会「ローマ三部作」

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️この曲のオルガンのカデンツァの部分ものすごかったです。びっくりです。オルガニストの石丸由佳さん、演奏の際に座っている椅子の両端をがっしり掴んで、パイプオルガン用の靴を履いて、踵や爪先を同時に使いながら、両足で複雑な演奏をされていました。手鍵盤、足鍵盤や、演奏したいパイプを選ぶストップ等が一体になった演奏台、今回は指揮台の横に置かれていました。そのためカデンツァの難しさと大変さがよくわかりました。石丸さんが舞台転換の際に、指揮者の広上淳一さんとステージでお話をされていた時におっしゃっておられましたが、腰に悪いそうです。なるほどでね〜。京都コンサートホールのパイプオルガンは、ドイツ製、国内最大級の規模です。興味深いことに、京都らしく、竹製のパイプで尺八や笙といったわがっきの音も出せるとのこと。石丸さんはリハーサルの前日、4〜5時間かけてどのパイプを組み合わせて演奏するのか、事前に、音作りに取り組まれていました。オルガニストは、みなさんそうやって音作りをされるようです。パイプオルガンって、大変です。

▪️前半の後の曲は、イタリアの作曲家レスピーギの「ローマの祭り」でした。休憩の後は、レスピーギの「ローマの噴水」、そして最後は「ローマの松」でした。ということで、レスピーギのローマ三部作を、一度に堪能することができました。CDではそのような経験がありますが、実際のコントートでは初めての経験でした。そして最後の「ローマの松」はやはり盛り上がりました。まあ、そういう作品なんです。小柄な広上さんは、いつものように指揮台の上で踊ったり飛び跳ねるようにしながら、肩から腕全体を使って指揮されていました。個人的には広上さんの指揮の姿そのものも楽しめました。お元気です。同い年とは思えません。指揮者って、元気になる仕事なのかな。

▪️そうそう、レスピーギでは、石丸さんがオルガンを演奏されました。今度は、オーケストラの後ろの演奏台で。よく見ると石丸さんの左側にモニターが見えました。モニターの中の指揮者を確認しながらえんそうされているのですねあ。もうひとつ。コントラバスの団員さんが急病になり、急遽、知り合いの方のお連れ合いが客演として演奏されていたそうです。でも、プログラムの印刷には間に合いませんよね。

龍谷大学吹奏楽部「第52回 定期演奏会」

映画『ブルーボーイ事件』特別試写会とトークセッション

▪️昨日は、15時半から深草キャンパス成就館の4階メインシアターで、映画『ブルーボーイ事件』の龍谷大学での特別試写会とトークセッションが開催されました。映画のあとのトークセッションでは、主演の中川未悠さん、監督の飯塚花笑さん、コーディネーターとして龍大卒業生の西田彩さんが登場されました。この映画の概要は以下の通りです。

1960年代、高度成長期の日本で、国際化に向け売春の取り締まりを強化する中、性別適合手術(当時の呼称は性転換手術)を受けた通称ブルーボーイたちを一掃するため、手術を行った医師が逮捕された、通称「ブルーボーイ事件」を映画化した作品です。

▪️映画のなかにはトランスジェンダー女性(Male to Female)の方達が登場されます。主演の中川さんもそうです。監督の飯塚さんはトランスジェンダー男性(Female to Male)です。そして、あえて、「当事者キャスティング」にこだわって撮られた映画なのです。そのこともあり、トランスジェンダー当事者の皆さんにとって、社会はどのように立ち現れてくるのか、そのことが非常にリアルに伝わってくるように思いました。また、映画のなかでは、トランスジェンダー女性の間でも、社会とどのように関わり、あるいは関わることなく生きていくのかという点に関して、差異や対立があることも、よく理解できるように表現されていました。

▪️裁判のシーンでは、検事が、被告側の証人として証言台にたったサチ(中川さん)に対して、裁判長が止めるにもかかわらず、聞くに堪えない厳しい罵詈雑言や辱めるような言葉をあびせかけてくるシーンがありました。観客としては、もちろんサチの立場からそのシーンをみるわけです。検事の個人的な背景には、インドネシアに出征して、国のために戦い、多くの戦友を失ったという経験があります。そのような検事が思う国や社会のあるべき形からすると、ブルーボーイの存在は許すことができないのです。社会を成立させている男と女という2つのカテゴリーを自明として(強固な自明性)、そこにすべての人びとを囲い込み閉じ込めてしまわねばならないと考えており(カテゴリー化の暴力)、そのことが、国家の秩序の問題や国民のあるべき姿という検事が考える正義とともに、暴力的な言葉でサチにぶつけられるのです。そのような暴力に対して、サチは静かだけど毅然として、こう語るのです。「男でも女でもなく、私は私です」。ポスターに書かれていた、この「男でも女でもなく、私は私です」の言葉の意味が、少し深く理解できたように思います。昨日から、ずっとこの映画の強い印象のもとで過ごしています。気持ちがなかなか平常に戻りません。それぐらい印象深い映画でした。

▪️この映画は本当にあった事件をもとにしています。1960年代の事件です。監督の飯塚さんも話ておられましたが、トランスジェンダーの皆さんが証人として裁判の場で証言していた事に驚きました。しかし、同時に、これは過去のできごとではなく、このときの時代にぶり返しいくかのような兆候を感じることがあります。日本の政治家の心無い発言や、トランプ大統領のもとでアメリカの社会で起きていることを報道で知ると余計にそのように思います。ところで、映画の本筋のところとは関係ないのですが、登場してくる人たちが、やたらにタバコを吸っているのです。「ああ、たしかに昔はそうだったな」と子どもの頃のことを思い出すことになりました。写真は、右から、飯塚花笑監督、主演の中川未悠さん、コーディネーターの西田彩さんです。