世界農業遺産の「琵琶湖システム」と「魚のゆりかご水田」

▪️滋賀県では、琵琶湖の湖岸に接する水田で、盛んに「魚のゆりかご水田」の取り組みが行われています。そのなかでも、特にこの動画の「須原せせらぎの郷」の取り組みがよく知られています。この「魚のゆりかご水田」は、国連の国連食糧農業機関(FAO)の「世界農業遺産」として認定された「琵琶湖システム」の中核にある取り組みです。正確には、「琵琶湖システム」は、「森・里・湖に育まれる、農業と漁業が織りなす琵琶湖システム」です。後半の「農業と漁業が織りなす」の方の中核に「魚のゆりかご水田」は位置付けられることになります。

▪️しかし同時に考えないといけないことがあります。前半の「森・里・湖に育まれる」の部分です。「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、もちろん地元の農家をはじめとする関係者の皆さんの努力にあります。それはもちろんなんですが、そのような「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、その背景にあるれ「森・里・湖」での様々な活動があるからなのです。「森・里・湖」で環境や生物多様性を守るために地道に活動されている方達の存在を忘れてはいけないと思っています。また、そのような方達の活動にもっと光が当たっていく必要があるとも思っています。産業としての林業、落葉紅葉樹の森林の保全、里山の保全、環境こだわり農業、ヨシ群落の保全、身近水路や小河川の保全…、全てが「琵琶湖システム」に包摂される取り組みなのです。これらの多種多様な人が関わる活動がつながりあって「琵琶湖システム」はできています。そのようなことは普段は意識しないのですが、少しお互いに意識し合うだけで、何か変化が起こるはずです。

たかしま市民協働交流センターの坂下さんからご連絡いただきました。

▪️たかしま市民協働交流センターの坂下靖子さんから、ご連絡をいただきました。人の手が入らず、荒れてしまった安曇川の河畔林を、市民の力で素敵な河畔林にしていく取り組みについて、以前、お話しを少し伺っていました。その活動の報告会が、28日(土)に開催されるとのことです。午後からは、うちの特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加する大きなプロジェクトの集まりがあります。自宅の車が使えれば、午前中なので行けそうな気もしています。検討します。

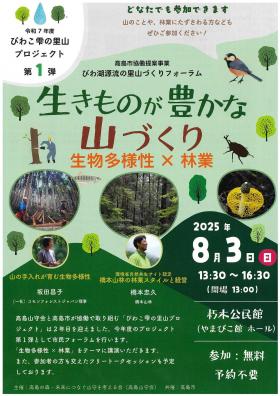

▪️こちらも、たかしま市民協働交流センターの 坂下 靖子さんから教えていただいた情報です。「生きものが豊かな山づくり 生物多様性×林業」というテーマで開催される「びわ湖源流の里山づくりフォーラム」です。主催は、「高島市の森-未来につなぐ山守を考える会」です。一昨年、1回生の「社会学入門演習」で学生の皆さんや私がお世話になった廣清乙葉さんが副代表をされています。朽木の移住者と地元の山主さんがタッグを組んで自伐型林業を推進しようと活動しておられます。こちらも、気になりますね。

▪️このような活動、実は「世界農業遺産」である「琵琶湖システム」とも関係しています。だって、「森・里・湖に育まれる 漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですからね。森を支えるこのような活動があっての「琵琶湖システム」です。「琵琶湖システム」はいろんな活動をつないでいくはずです。世界農業遺産の関係者の皆さんには、こういった山の活動についても、もっと応援していただきたいです。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️今日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。前回の農作業は、4月19日でした。ただ、平和堂財団夏原グラントの助成金の贈呈式があったため、選考委員長の私は講評等を行う必要があり参加できませんでした。今日はやっと参加することができました。ただし、今日は参加者が少なく、私も含めて3人でした。

▪️上段左。緑のネットを被せてあるのは、キャベツとケールです。蝶が産卵してしまうと、葉を食べられてしまうので、このようなネットを被せています。ネットの右側は、昨秋に植えたタマネギです。もうじき、収穫かな。左でふさふさ葉が伸びているのはニンジンです。上段右。もうひとつ、ネットを被せている畝があります。これは、前回の農作業で種を植えたようで、すでに発芽していました。何の種子か…聞いたのに忘れてしまいました。すみません。

▪️下段。今日行ったのは、スナップエンドウの苗を植える作業でした。スナップエンドウは豆ですから、蔓を伸ばして成長していきます。ということで、協議会の会長をお勤めになっている農家さんがあらかじめ竹の支柱を建てておいてくださいました。その農家さんの指導のもと、黒いマルチシートを被せてある畝に、苗を植える穴をそのための専用の道具であけて、苗を植えていきました。全部で100ぐらいあったと思います。植えた後は、ひとつひとつにジョウロでたっぷり水をやり、その上から籾殻をたっぷり被せました。こうすると雑草が生えにくいし、生えてもすぐに抜くことができるのだそうです。農家さんは、蔓が伸びて絡まるための紐を竹の支柱に結びつけておられました。スナップエンドウは今がシーズンですが、こちらの方は収穫が6月頃になるようです。品薄になった頃に仰木の直売所で売ると人気が出るかもしれません。

▪️ 10時から始まった農作業は続いていましたが、私は用事があったため、お昼少し前に先にお暇させていただきました。私は、黒いマルチシートを被せたひとつの畝しか作業できませんでしたが、おそらく農家さんともう1人の参加者の方とで、すべての作業を終えられたのではないかと思います。お疲れ様でした。

「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の「四手井綱秀記念賞」受賞

▪️平和堂財団・夏原グラントの選考委員をしています。京滋地域で環境保全に取り組む団体の活動に対して助成をおこなっています。このたび、その夏原グラントから助成をさせていただいた高橋滝次郎さんたちの「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」が、関西自然保護機構の「四手井綱秀記念賞」を受賞されました。おめでとうございます。

▪️高橋さんたちのグループは、伊吹山の貴重な植物を鹿の食害から守るために長年にわたって活動をされてきました。ところが、鹿の食害で植物が食べられるだけでなく、そのことを原因として、とうとう麓の集落に土砂が流れ込む土砂災害まで発生してしまいました。草がなくなったために、降った雨がどんどん勢いよく斜面を流れていくのです。それが麓の土砂災害にもつながっています。もうひとつは、これまで冬の寒さによって毎年一定数が死んでいたのですが、温暖化によって積雪量が減り、越冬しやすくなっているようです。また、近年、駆除するハンターが減少し、周辺の山から伊吹山に流入してくるなどして、シカが増えているのだそうです。こちらにNHKのニュースの中で解説されています。このニュースによれば、1㎢あたり5頭が適当な頭数であるところ、伊吹山ばあいは60頭もいるようです。びっくりします。

▪️以下は、高橋さんのfacebookへの投稿です。友達限定の投稿ではないので、シェアさせいただくことにしました。このご投稿にも書かれておられますが、「先輩方から引き継いだ伊吹山での環境保全活動などをまとめたもので、地元の先輩方や一緒に活動する仲間たちのお陰なのです」とのことです。高橋さんも含めて伊吹山を「故郷の山」として大切に思っておられる方たちが、楽しみながら活動されきたようです。高橋さんは、じつにたくさんの花の名前をご存知です。幼い頃から伊吹山に親しんでこられた、「故郷の山」とは言い換えれば「うちの裏山」なんだと思います。だからこそ、活動の主体性や責任感のようなものが生まれてくるのではないでしょうか。しかし、鹿の食害が予想できないスピードで伊吹山が壊れていっていいます。こうなると行政による土木工事や、プロによる大規模な鹿の駆除も必要になります。ということで、「今後も関係機関とともに」と書かれているのだと思います。

▪️この受賞について夏原グラントの事務局や、平和堂財団の常務理事にもお伝えしました。とても嬉しいです。受賞されたことをお伝えした常務理事さんからは、「助成先がこの様な名誉ある賞を受賞された事は嬉しい限りです」とのメッセージもいただきました。関係者としても、高橋さんたちの受賞を誇りに思っておられるのではないでしょうか。

タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

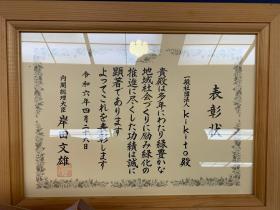

kikito感謝会

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️「kikito」さんは、森林から生産される木材と地域社会とをつなぐために、様々な業種の皆さんが連携することで「地域材循環システム」を構築されてきました。そして、間伐材の買取事業、間伐材を活用した商品開発などを行なってこられました。今回の総理大臣賞の受賞の背景には、そのような着実に積み上げてこられた活動実績が存在しています。

▪️私が、一番最初に「kikito」さんと関わったのは、ちょっと昔のことになります。2014年頃でしょうか。公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント」の選考委員に就任してすぐだったと思いますが、「kikito」さんに助成することを決定した時が最初ではないかと思います。その後は、知り合いの韓国の大学の教員や学生さんに「kikito」さんのことを紹介させていただいたこともあります。韓国の研究者の皆さんは、その後も、何度か「kikito」を訪問されているのではないかと思います。ところで、今日の感謝会の受付に、うちの副学長である深尾昌峰さんが立っておられました。一般社団法人「kikito」の監事をされているそうです。深尾さん以外にも、いろいろ知り合いの方にお会いすることができました。

11月17日「第21回おっきん椋川 開催!!」

▪️高島市今津町椋川で開催される村おこしのイベントです。もう21回目なんですね。

第21回おっきん椋川 開催!!

いつもは静かな山里が、

農家の軒先に1日だけのお店が開店。

秋色の山里を歩きながら、地元の方と交流し、

自慢の手料理や手仕事品を楽しんでいただけます。

日時:11月17日(日)10:00~15:00

会場:椋川地先

高島市今津町椋川

ご近所お誘いあわせの上、お越しください。

主催:結いの里・椋川

お問合せ先:担当 是永(これなが)

TEL 090-3864-4077

MAIL korechu@gmail.com

【関連投稿】▪️過去に、以下のような「おっきん椋川」関連の投稿をしています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

第20回 「おっきん椋川」

第18回おっきん!椋川

「伊吹山特設サイト」

▪️「伊吹山特設サイト」というネットのサイトができていことを知りました。この特設サイトの中には、「伊吹山植生復元プロジェクト」のページがあり、そこでは「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」解説してあります。また、「山頂・3号目における植生保全について」では、「特定非営利活動法人霊峰伊吹山の会」と「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動が紹介されています。

▪️後者の「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動に対しては、「平和堂財団夏原グラント環境保全活動助成事業」から助成が行われています。この助成事業に少し関係していることから、この伊吹山の「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」は、強い関心を持っています。地球温暖化により増加したシカの捕獲強化の効果等についても、もう少し詳しく知りたいと思っています。

「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というニュース

▪️滋賀県米原市の伊吹地区は7月1日と7月25日の両日、二度に渡り土石流が発生ました。5軒の住宅に土砂が流れ込み大変な状況になりました。このような土石流が発生した原因は、シカによる食害です。上の動画では、「現在600頭あまりが生息していますが、山林などの植物を食べることで土砂がむき出しになり、土や水が流れやすくなって土石流災害が起きたとみられています」と説明しています。

▪️この土石流に関連して、7月27日の「【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉」という投稿を行いました。その中で、この地域にお住まいの知人の方のお話として、以下のように書きました。

当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️当初は、シカの食害により「伊吹山の高いところが裸地化する」、「貴重な植物が消えてしまう」ことを心配されていました。当初は、生態系の問題、あるいは稀少生物の保護問題として捉えておられたのですが、そのような裸地化は降った雨水の速度を遅くすることができず、同時に、地面に染み込む猶予もないままに、雨が土砂と一緒にどんどん流されていくことになったのです。山肌は少しずつ削られていき、少しずつ深い谷間ができてしまいました。その谷間を土砂と雨水は流れていくようになったのです。そしてそのような土砂は麓の集落にまで流れ込むようになってしまったのです。

▪️この動画で、米原市の平尾道雄市長は「(伊吹山が)かつての水を貯える豊かな山林ではなく、まさに水を流す川のように変わってしまった。山の機能が失われることを、私たちは“伊吹山ショック”というふうにとらえています」と言っています。この「伊吹山ショック」というのは大袈裟な表現のように思う方もおられるかもしれませんが、これまで伊吹山の状況を深刻に捉えていなかったということなのかなと思います。少しずつ、困った状況が進行しているのに気が付いていなかった、突然、土砂災害という形で気がついた…そういう意味でのショックなのだと思います。知人が、「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」と語ったことと重ね合わせても、そういうふうに理解できように思います。

▪️10日前のことになりますが、「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というNHKのニュースをネットで視聴しました。もっと早い段階でこういった県境を超えた自治体同士の連携をやっていればなあ…と思うのですが、今の段階で言っても仕方がありませんね。米原市長が「滋賀県と岐阜県が一体となって伊吹山の再生に取り組むスタートラインに立つことができた。専門家の意見を聞きながら、シカをどう効果的に捕獲していくか検討していきたい」といっておられます。検討の先にある実施まで急いでいただきたいなあ思います。今まで、米原市だけで駆除しても岐阜県側からどんどんシカは入ってくるだろう、どうするのかなと思っていましたが、今回は岐阜県の関ケ原町、それに揖斐川町との連携協定です。でも、どうやってシカを捕獲するのでしょうね。

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

朽木古屋の「六斎念仏踊り」

▪️昨日は、古屋(滋賀県高島市朽木)の「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。「『六斎念仏踊り』ってなんだろう?」という方は、まずは以下をご覧になってください。最近、気がついたのですが、こんな素敵なサイトができていたんです。私がこの「六斎念仏踊り」と少しつながりがあるのは、こういうことがあったのです。こちらをお読みいただければと思います。

▪️昨日は、早めに古屋に到着して、この「六斎念仏踊り」を継承されている坂本家を訪問しました。私がゼミで指導した坂本昂弘くんのお祖父様からお話を伺いました。でも伺ったのは、「六斎念仏踊り」ではなく、林業(樹木の伐採等)や炭焼きのことでした。お祖父様は、高度経済成長期の最後の頃、家族で守山市に移られました。坂本くんのお父様は小5、弟である叔父様は小2でした。山の仕事では暮らしていけなくなったからです。しかし、町場にはたくさんの求人があったといいます。

▪️坂本家は、お祖父様が守山市で働きながら、家、農地、山林、墓を維持するために、車でたびたび古屋に通われました。お父様や叔父様も一緒に通われました。朽木は雪深いところです。積雪があると、屋根の雪をおろさねぱなりません。雪おろしをした後は、また守山まで戻るのです。その途中、山道で車が故障してしまったこともあったといいます。大変なことです。夏は、所有されている山林の下草を刈らなくていけません。坂本家は、今でいう「二拠点居住」をされてきたのです。「二拠点居住」と書きましたが、現在の田舎暮らしを楽しむ「二拠点居住」とは全く違います。家を守るために、家産を守るために通っておられたのです。お盆の時は、もちろん古屋で過ごされました。そして、お祖父様は何十年もお仲間と一緒に「六斎念仏踊り」を行ってこられたのです。

▪️古屋には20軒の家があるのですが、過疎が進む中で、今日は、たしか7 軒のお宅の前で「六斎念仏踊り」が踊られました。一度途絶えた「六斎念仏踊り」ですが、古屋の外から継承しようとやってこられた若者の皆さん、その若者の皆さんに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ地元の2人の若者もこの「六斎念仏踊り」に参加されているようです。少し安心しました。こういった文化が継承されるためには、ここで暮らし続けることが可能な条件を、時代の変化に合わせて整えていかなければならないのですが、関係者の皆様にはぜひその辺りのこともお考えになって欲しいと思っています。

▪️私は4軒のお宅の前で演じられた「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。本当は全て拝見したかったのですが…。というのも、自分で車を運転して帰宅するのに少し時間がかかるかなと思ったので、全て踊り終える前にお暇しました。古屋は、安曇川の支流である針畑川沿いにあります。その針畑川沿いの道、慣れていない私には夜道の運転が大変かなと思ったからです。狭い道がたくさんあるのです。後ろからおそらく地元の方の車が迫ってきます。そういう時は、車を停車させて先に行っていただきました。そういうことが3回くらいあったでしょうか。よく知らない暗く狭い道を地元の方と同じスピードで運転できません。そうそう、一度、鹿とも遭遇しました。やばかった。ドキドキしながらの運転でしたが、なんとか無事に自宅まで辿りつくことができました。

▪️最後の写真は、お祖父様にお話を伺っている時に叔父様に撮っていただいたものです。お祖父様は、昭和10年生まれ。今年で89歳になられるとのこと。大変お元気です。昔の山での仕事のことをしっかり記憶されていて驚きました。