安曇川河辺林内の竹林の整備

▪️今日は、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんが取り組まれている「安曇川の河辺林をみんなの森に」の活動の日でした。滋賀県の湖西地域を流れる安曇川沿いの、綾羽工業さんの敷地内にある河辺林を、市民の手で整備して素敵な森にしていこうという活動です。今は人の手が入らず、荒れ果ててしまい、鵜の巨大なコロニーになってしまっています。これをなんとかしようというわけです。

▪️広大な河辺林のうち、竹が枯れているエリアがあるのですが、まずその枯れた竹をノコギリで切り出して、森の中に入っていける通路を作っていくことになっています。切り出した竹は活用します。枝については切り取って、竹チップにします。そうやって人が手を加えながら、生き物の調査も進めていくようです。5年ほどの期間をかけて整備していく予定になっています。少しずつ、参加される皆さんの想いのこもった素敵な森に変わっていくことを楽しみにしています。

▪️こちらの河辺林には車で行くのですが、秋の行楽シーズンということもあり、渋滞に巻き込まれてしまいました。ということで遅刻してしまいました。また、午後から家族が車を使うということもあり、作業は1時間ほどしかできませんでした。残念。良い汗をかかせていただきましたが、最後まで頑張ったみなさんにちょっと申し訳ない気持ちです。電車と徒歩だと1時半ほどで行けるので、これからは車はやめるかもしれません。最寄の駅は湖西線の新旭駅です。新旭駅から綾羽工業さんまでは2kmほどです。天候が良ければ気持ちよく歩けそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。

公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️この「夏原グラント」には、2014年から選考委員に就任しました。選考委員長であった仁連孝昭先生がご退任になられたことから、役不足ですが、今年の4月から選考委員長に就任いたしました。10年以上この「夏原グラント」の選考委員を務めさせていただき、いろいろ思うことがあります。助成をさせていただく団体間に、協働や連帯の契機が生まれてきてほしいなあということです。今年の夏に、夏原グラントでは市民環境講座を開催しました。選考委員から毎年2人の委員が講師となって講座を受け持つことになっています。今年は、私の番でした。講演のタイトルは「助成団体間の連帯を深めていくために」にさせていただきました。「夏原グラント」自体も、次のステップに進み、発展していってほしいという思いがあるのです。

「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」

▪️勤務している龍谷大学は滋賀県と提携して「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」を実施しています。今年は3回開催されました。今日、3回目。その講師としてお話をさせていただきました。対面では10人、オンラインでは50人の方達が申し込みをしてくださいました。だいたいこのような講座を受講されるのは、自分のような高齢者の方が多いのですが、今日は、対面で2人の大学生が参加してくださっていました。

▪️講演が終わった後に少しお話をさせていただきました。大学生のお2人は兵庫県出身で、保育園の時からの仲良しなのだそうです。お1人は、龍谷大学文学部の学生さんです。もうお1人は、関西学院大学文学部の学生さんでした。学部こそ違いますが、私と同じ関学の同窓生ですね。今日は、龍大の幼馴染の下宿に泊まって、講演会に来てくれたのだそうです。若い後輩の方に講演を聞いていただき、とても嬉しかったです。

▪️ちなみに、私が主催者側からいただい講演の題目は、「びわ湖と共に!未来を紡ぐエコライフの挑戦」というものでした(ちょっと、恥ずかしいですが…)。50分という短い時間の公演で、少し50分をオーバーしてしまいました。授業は90分で、身体にその感覚が染み込んで意するものですからwww。とはいえ、良い感触の講演会になりました。ありがとうございました。

▪️じつは、今日は100kmウルトラウォーキング「BIWA100」の大会当日でした。しっかりエントリーしていたのですが、うっかりしてダブルブッキングをしてしまいました。当然、仕事の方を優先しなくてはいけないので、残念ながら100kmを歩くことができませんでした。龍谷大学吹奏楽部OBで友人でもある上道 郁夫さんと一緒に歩くはずだったのですが…。もちろん、このダブルブッキングのことは上道さんに伝えてあります。上道さんは、現在、頑張って近江八幡市の辺りを歩いておられます。明日の早朝、瀬田川のあたりからゴール(浜大津)まで一緒に歩かせていただくことにしています。

「お店のプラ調査 2025」

▪️京都の老舗の環境NPOに「環境市民」という団体があります。そこに勤務されている堀孝弘さんは、長年にわたりプラスチックの問題に取り組まれています。その堀さんから、調査の依頼がありました。できるだけたくさんの方達に参加してほしいそうです。下記の説明をお読みいただき、賛同できる方は、ぜひご協力ください。

「お店のプラ調査 2025」ご参加・ご協⼒ください 転送・シェア歓迎

◆おしえて、あなたが感じる店頭プラ包装︕多い︖ちょうどよい︖

京都の認定 NPO 法⼈環境市⺠からのご案内とお願いです。

今秋「お店のプラスチック調査 2025」を実施中です。ぜひご参加・ご協⼒ください。

グーグルフォームを活⽤し、簡単に回答していただけます。調査票は以下のサイト(またはコメント欄の QR コードす)からアクセスしていただけます(紙版の調査票も⽤意しています)。

お店のプラ調査 2025 全国調査票

https://forms.gle/pM7htVvRnp3DUziS7

◆おしえて、あなたが感じる店頭プラ包装

昨年、全国のスーパーマーケットを調査し、1,180 店の⻘果物売り場での野菜・果物のはだか売り率として、12.5%という平均値を得ました(詳しい報告はこちら https://wp.me/s7SsLU-a )。

ほとんどプラ包装されている実態を具体的なデータで表しましたが、今年は、「おしえて、あなたが感じる店頭プラ包装」をテーマに、「プラ包装を減らした⽅がよい」と思う⼈が多いか、「これでよい」と思う⼈の⽅が多いか、消費者・学⽣の「思い」を集めています。環境問題やプラ問題への関⼼の有無に関係なく、多くの⼈に参加していただきたいと願っています。

昨年の調査結果と消費者の思いを合わせて、プラ包装を(できるところから)減らす⼒にしたいと思います。

◆こんな調査です。お買い物のついでに⾏ってください。

対象店舗はスーパーマーケットです。いつも⾏く店、たまたま⽴ち寄った店、どの店でも結構です。他の⼈と調査店が重複してもオーライです。期間は 12 ⽉ 15 ⽇までです。

⻘果物売り場を⾒渡して、無包装で売られている(はだか売り)野菜や果物が棚⾯積全体の何%を占めるか、「0%」から「91%以上」まで7つの選択肢のうち、「近い」と思ったものを選んでください。店頭で調べてもらうのは1項⽬だけ。⽬視調査ですので、商品を数えてもらう必要はありません。

そのほか、調査に参加してどう感じたか、3問お尋ねします。プラ包装が多い、ちょうどよい、減らした⽅がよい、減らす必要はないなど、これも選択肢から最も近いものを選んでいただきます。

調査の内容について、以下のサイトで紹介しています。

お店のプラ調査 2025「おしえて、あなたが感じる店頭プラ包装」

(紙版の調査票はこのサイトからダウンロードしていただけます)

https://horitakahiro.sakura.ne.jp/2025/09/15/b/

問い合わせ先

〒604-0934 京都市中京区麩屋町通⼆条下る 第⼆ふや町ビル 206 号室

特定⾮営利活動法⼈環境市⺠ 電話: 075-211-3521 FAX: 075-211-3531

お店のプラスチック調査プロジェクトリーダー 堀 孝弘 thori0420@gmail.com

小さな自然再生 ビワマス魚道を設置して地域を盛り上げよう!!

▪️滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんによるFacebookへの投稿です。本当に残念、この事業が開催されるのは木曜日なんですね。土日でないと参加できません。定年退職したら、こういう活動にも参加できるのかなと思います。どんな感じになるのでしょうね。楽しみです。ただし、75歳になったら運転免許を返納する予定なので、時間は限られています。しかも、健康に生きていることを前提にしています。

▪️こういった様々な環境に関わる市民活動で、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が発行するデジタルポイント、「びわぽいんと」が、いつか使われるようになって欲しいと思っています。ポイントの「贈与」を通じて、活動間のつながりや連帯がネットワーク化していくことを夢見ています。

CO₂ゼロEVスクールバス導入

▪️このようなバスが深草キャンパス内に展示してあります。このバス、電気で動きます。その電気も、すべて龍大で発電した再生エネルギーによる電気を使います。京都の深草キャンパスと大宮キャンパスの間で運行されます。月曜日からになります。以下の大学の記事をお読みください。

「龍谷大学、日本初のCO₂ゼロEVスクールバス導入— 再エネ100%で深草⇆大宮キャンパス間を運行」

「カーボンニュートラル宣言」

▪️この投稿をfacebookにも投稿したところ、鉄道の専門家の方から、以下のようなコメントをいただきました。

BYD製のK-8 2.0という車型ですね。

輸入電動バスについてはいろいろ話を聞きますが、これは一番安定している車だと思います。

▪️たしかに、ネット上では様々な問題点を指摘する記事がありますね。まあ、どの記事が、どこまで正しいのかはわかりませんが。とはいえ、このバス、故障なく、安定して運行して欲しいなと思っています。

富栄養化はどのように語られてきたのか…

▪️昨日、滋賀県立図書館に返却した資料ですが、1969年(昭和44年)から1972年(昭和47年)まで、当時の建設省近畿地方建設局が土木学会に委託した「琵琶湖の富栄養化問題に関する調査」の報告書です。琵琶湖の富栄養化に関して、初めて本格的に取り組んだ調査だと言われています。土木学会衛生工学委員会に「琵琶湖の将来水質に関する調査小委員会」がもうけられて、この小委員会が調査を担当しました。現在、びわこの富栄養化がどのように議論されてきたのかに関心をもち、いろいろ資料を探索しています。

▪️「琵琶湖の将来水質に関する調査小委員会」の委員長は、京都大学の岩井重久さん(1916年~1996年)です。岩井さんは、1958年に京都大学工学部に衛生工学科を創設された方です。琵琶湖の富栄養化の問題がどのように議論されているのか調べている中で、この岩井重久という研究者のことを知りました。このような情報に辿り着くための助言をくださったのは、滋賀県立琵琶湖博物館学芸員の芳賀裕樹さんです。芳賀さんありがとうございました。

▪️この琵琶湖の富栄養化問題について調べていると、芋づる式にいろんなことを知ることになります。1972年(昭和47年)に法律が制定され、1972年(昭和47年)から1997年(平成9年)にかけて行われた巨大国家プロジェクト「琵琶湖総合開発」とも関係していました。上記の岩井さんは、第六十八回国会参議院建設委員会で「琵琶湖総合開発」を始める根拠となる「琵琶湖総合開発特別措置法」の「案」について、参考人として出席し陳述されています。岩井さん以外には、前にも少し投稿の中で触れた津田松苗さん(奈良女子大学)が富栄養化に関して発言をされています。生物関連では、京都大学大津臨湖実験所の所長である森主一さんも琵琶湖の生物への琵琶湖総合開発の影響について発言されています。議事録を興味深く読んでいます。

▪️県立図書館では、上記の報告書以外に『国民生活行政20年のあゆみ』という本も借りていました。1970年に水質汚濁防止法が制定される以前と以後のことについて勉強したかったからです。1958年(昭和33年)に制定された前身の「公共用水域の水質の保全に関する法律」(水質保全法)および「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水規制法)の水質二法の頃からの話ですす。ちょうど高度経済成長期の初期に当たりますね。この法律と現状との間にギャップが生まれて、それを解消するために水質汚濁防止法が制定されたわけです。ただし、この水質汚濁防止法で、生活排水の対策は盛り込まれていません。1990年(平成2年)に水質汚濁防止法が改正され、生活排水対策を推進するための制度的枠組みをこの法律の体系の中に組み込みました。琵琶湖に赤潮が大発生したのが1977年ですから、その12年後ということになります。

PFAS問題に関する東京新聞の記事。

▪️PFASの問題、とても気にしています。これは東京新聞の記事「「記者も「汚染水」を飲んでみた 永遠の化学物質 PFAS スクープ記者が明かす舞台裏【新聞記者ラジオ】」です。また、こちらは音声ラジオの「前編」になります。そのうちに、「後編」もアップされるのではないかと思います。

▪️大変丁寧に取材を積み重ねてこらています。そのような取材をもとに、記事のなかでは、松島記者、そして同僚の小川記者が以下のように語っておられます。私がとても気になったところです。

長らく見過ごされてきた問題なんです。資料を詳しく見ると、東京都水道局がPFASの検査を始めた2005年ごろから、すでに現在の暫定目標値を超えるPFAS濃度が検出され続けていたことが分かります。つまり、急激に汚染が始まったのではなく、かなりの期間、高い濃度のPFASが検出されていたということです。

これはつまり、住民が水道水を通じて経口摂取し、体内にPFASが蓄積されてきた可能性が高いことを意味します。このことから、次に血液検査の重要性が浮上し、2023年1月からは血液検査の取材に力を入れるようになりました。

小川記者 そうですね、健康被害や環境への被害の「見えにくさ」が大きな課題だと感じています。目に見えて何かが悪くなっているわけではないため、報道する側も控えめになりがちでした。放射能問題などにも近い感覚で、被害が見えにくいと行政も動かず、読者もなかなか関心を持ってくれない、というもどかしさを感じていました。

松島記者 私はPFAS問題を、「環境問題」ではなく、「消費者問題」だと考えています。もちろん環境汚染は問題ですが、健康被害が起きるのは、PFASを体に取り込んでしまうからです。

小川記者 松島記者はこの2、3年間、「見えない被害」や「見えない汚染」に真摯(しんし)に向き合い、それを掘り起こし、見えるようにする仕事を続けてきました。行政の縦割りの問題などもまた「見えないもの」ですが、それを可視化していくのは記者の仕事の醍醐味(だいごみ)だと思います。本当に素晴らしいです。

▪️こちらは、「【関連記事】ビジュアルでわかる 東京のPFAS」です。

秋刀魚と黒潮大蛇行の関係 海水温の上昇と真昆布の関係

▪️今年のサンマは豊漁なのだそうです。しかも、大きいし、脂が乗っていてとても美味しいです。昨晩は、今年「お初」のサンマでした。いやいや漢字で表現したほうがよいですね、そう秋刀魚です。昼間は暑くて「猛烈な残暑」という状況ですが、味覚については秋が到来しつつありますね。ここ数年、秋刀魚を買う気になれませんでした。値段が高いし、痩せていて小さくて、見るからに不味そうに思えたからです。そのようになったのは、海流が関係にしているのだそうです。

▪️本来ならば、日本列島に沿ってまっすぐに流れる黒潮が、大きく南に迂回する「黒潮大蛇行」という現象が起きて、温かい海流が三陸沿岸に北上して、冷たい海水が好きなサンマ(ここではカタカナ)は温まった三陸沿岸の海域を避けて、冷たい水のある沖合を南下したのではないかと言われているようです。しかし、今年の秋刀魚の豊漁は、その黒潮大蛇行が終了したため、三陸沖に冷たい海水が流れ込んできて(親潮)、サンマの豊漁につながっているという説明です。

たしかに、気象庁は「黒潮大蛇行」が今年の4月に終息したと発表しています。ただし、その余波がまだ続いているという研究者もおられますが。

▪️さて、秋刀魚は美味しくいただいていますが、最近心配しているのは北海道の天然真昆布です。温暖化で海水温が上昇したことと、真昆布をたべるウニの食害が原因なのだそうです。「水温が上がるとウニの食欲が増し、食害が進むという」ことらしいです。じゃあ、そのウニ食べてしまえばと思のですが、そういうわけにもいかないようです。

▪️こちらのブログの記事、大阪で昆布を商っておられる店主さんのブログのようです。真昆布が消えていく無限ループです。

『海藻がない』⇒『ウニのエサが足りない』⇒『ウニの卵巣が成熟しない』⇒『漁師さんが採らない』⇒『個体数が減らない』⇒『多数のウニが少ないえさを取り合う』⇒『わずかに残った未成熟な海藻まで食べられる』⇒『磯焼け』

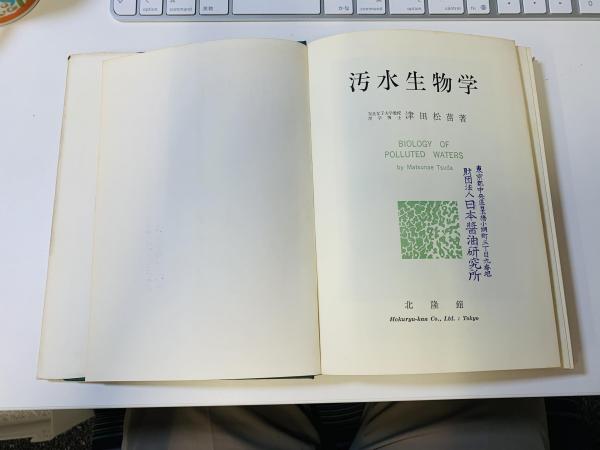

津田松苗さんの『汚水生物学』

▪️古本で入手しました。昨日投稿した津田松苗さんの『汚水生物学』(1964年)。もともとは、財団法人日本醤油研究所の蔵書だったようですね。この日本醤油研究所って、醤油製造等に関する技術の研究・指導を主目的としている財団法人だったようです。設立は、1958年11月7日。今は、財団法人日本醤油検査協会と統合して財団法人日本醤油技術センターになっています。どうしてこの『汚水生物学』が日本醤油研究所の蔵書だったのか、なんとなく想像できます。まあ、想像でしかないのですが…。

▪️下水道が普及していない頃、工場廃水は河川にながされていました。もちろん、家庭排水もです。『汚水生物学』の「はしがき」には、こう書かれています。

近年年の膨張、工業の発展とともに河川の汚濁はまことにいちじるしい。水質汚濁の研究、汚水処理の研究がさかんになってきたのももっともである。

ところがこれらの問題には生物学的な知識がきわめて必要なのである。この点徐々に理解されてききているが、まだまだ不十分である。

▪️汚水と生物、どのような関係にあるのかといえば、水域にいる生物の種類によって水質がどの程度なのかだいたい検討をつけることができるのです。環境学習で勉強する指標生物も、同じことなのだと思います。2つめは、汚濁した水も川を流れていくうちにきれいになっていきます。三尺流れれば水清しといいますよね。でも、その過程では、有機物を無機化する時に生物が関与しています。3つめは、下水処理で汚水を浄化するのも生物です。(1)生物学的水質判定、(2)自然浄化、(3)汚水処理にとって、生物の存在や働きが重要だと津田さんは述べておられます。汚水生物学は、下水道などのインフラが整備される以前の、高度経済成長の社会状況にぴったりの分野ということになります。

▪️『汚水生物学』のなかでは、家庭排水に含まれる合成洗剤が下水処理場を通過したあとも、分解されずに下流で泡立ちが起こる(泡公害)ということも書かれています。また生物学的水質判定の事例として、龍谷大学のある伏見区の河川(琵琶湖疏水と新高瀬川)のことも書かれています。「その流域は人家密集し、大量の家庭下水が排出され、一方醸造工場、その他の工場も多数あって、主として有機排水を出す。したがって川はかなり汚染された様相を呈している」。いまでは想像しにくいかもしれませんが、私が子どもの時の、つまり高度経済成長期真っ只中の頃の川って最悪でしたからね。川のなかには、白いもやもやした塊がゆらいでいました。バクテリアです。『汚染生物学』の脚注に京都の街中や、山崎から枚方までのあいだで、このバクテリアがみられることが書かれています。

▪️で、話は財団法人日本醤油研究所に戻るのですが、全国の醤油工場からでる河川に流される廃水のことを気にしてこの本を購入されたのではないのかなと…まあ勝手に想像したのです。ちなみに、『汚染生物学』の第8章「湖の汚染と富栄養化」は、昨日投稿した『自然保護』(昭和38年(1963年)2月)に執筆された「湖の富栄養化を防ごう」と同じものでした。