特別展「世界遺産 縄文」京都会場

▪️縄文が好きです。縄文土器や土偶にみられる動的な動き、そして装飾に対するエネルギー、それらの過剰さに惹かれるのです。ということで、この特別展には絶対に行きたいです。10月4日から11月30日まで、京都文化博物館です。

\㊗️開催決定🎊/

特別展「世界遺産 縄文」#遮光器土偶 をはじめ、#縄文 時代の暮らしと文化に迫る名品が京都に集結!#国宝 土偶もやって来ます!

今年の秋は京都の #どっグ~な展覧会 で決まり!会場:#京都文化博物館

会期:2025年10月4日(土)~11月30日(日)https://t.co/ylB2ABH3Td pic.twitter.com/RL3SmOGZg4— 特別展「世界遺産 縄文」京都会場 (@jomon_kyoto2025) June 9, 2025

カンテレNEWSで報道された「革靴をはいた猫」

▪️「革靴を履いた猫」を経営している魚見航大さんから、この動画のことを教えていただきました。ありがとうございました。魚見さんは、この会社を学生の時に起業されました。ちなみに、龍谷大学の政策学部を卒業されています。こちらの会社では、様々な困難を抱えた方達を社員に迎えておられます。そして、それぞれの社員の方達が成長というのかな、元気になっていかれているんですよね。とっても素敵なことだなと思います。以下は、この動画の概要です。

京都市中京区にあるちょっと変わった「靴磨き」店。

その名も「革靴をはいた猫」 通称“革猫”。【革靴をはいた猫・代表】「障害のある方だとか、引きこもりの経験がある方がお客様の目の前で靴を磨いたり、修理したりしてお客様に喜んでもらいながら職人自身も成長していくというコンセプトで会社を立ち上げました」

誰もがチャレンジできる優しい店を目指しています。

そんな”革猫”の新メンバー・木村昇平さん(37)は元警察官。

働き盛りのときに発達障害が発覚し休職。どうやって生きていこうか、悩んだときに出会ったのが「靴磨き」でした。

▪️昨日のことになりますが、魚見さんと少しだけネット上でやり取りしました。魚見さんは、「皆さんに伝わる形で発信できる機会をいただけてよかったです!」と感じておられるようです。大学の後期のことになりますが、魚見さんの「革靴を履いた猫」を、1回生の「基礎ゼミナールB」の学生の皆さんと一緒に訪問する予定になっています。ちなみに、魚見さんとは飲み友達でもあります!!

「基礎ゼミナール」、「階段主義者」、教員間の交流。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️新カリキュラムの「基礎ゼミナール」では、すべてのクラスで共通のテキストが決められています。『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』です。このテキストを活用しながら、グループワークを通して大学の学習に関して学んでいくことになります。この共通テキストに加えて私の基礎ゼミでは、『「日本」ってどんな国? 国際比較テータで社会が見えてくる』(ちくまプリマー新書・本田由紀)をサブテキストとして読んでいく予定にしています。こういった木曜日1限の学内での演習以外に、1日だけ学外実習にも出かけようと思っています。京都市内ですけどね。

▪️「基礎ゼミナール」の教室は、4号館の5階です。朝、地下鉄「くいな橋」駅の階段を登り、研究室のある「聞思館」の4階まで階段を登り、そして4号館の5階まで階段を登ります。もともと「階段主義者」(エレベーターやエスカレーターをできるだけ使わない)なのですが、深草キャンパスに来てから、さらに階段を使うことが多くなりました。せっかくですから、階段の上り下りで健康維持に努めます。

▪️ところで、これまで異なる学科の教員とは、特にコロナ禍以降、会議のオンライン化が進んだことから、ほとんど話をする機会がありませんでした。実際に会って世間話をすることって、とても大切なことなんですけどね。1学科体制になったわけですから、そのような状況を少しでも改善できたらなあと思いますが、どうなるでしょうね。個人的には、政策学部の教員の皆さんとも、もっと交流してみたいとも思っています。そのようなチャンスが生まれてほしいです。「基礎ゼミナール」の教室からは、比叡山や東山がよくみえます。京都の大学で働いていることを実感しています。

【追記】▪️今日のグループワークでは、4つの班にわかれて、高校までの勉強と大学での勉強とでは何が違っているのか。入学後1ヶ月が経過して感じていることを話し合ってもらいました。班ごとに発表してもらったものを、パソコンでメモったものです。

1班

・ひとつひとつの授業の時間が長い。

・理系科目がなくなった。(←社会学部だからですが、教養教育科目の選択必修科目では、自然科科学系基幹科目を2単位以上履修しなければなりません。)

・専門的な授業が増えた。

・授業の人数が多い。(←高校までのようにクラスが固定していているわけではありませんからね。)

・高校は受け身。大学は主体的。(←主体的に授業を受けるってどういうことでしょうね。)

・体育がなくなった。

・自分で考えることが多くなった。(←そのように自覚しているのは良い傾向です。)

・レポートが多くなった。

・大学の勉強では決まった答えがない。

・通学時間が長い。(←勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、長い通学時間も有効に使ってください。)

・パソコンが必要になった。(←高校まではタブレットだったようです。最近の高校のことがよくわかっていなくて…)

・制服ではなくなった。(←これも勉強とは関係ありませんが、制服がなくなるって、何を着ていくのか考えるのが大変だし、服は限られているし、困るようです。)2班

・中国の高校。朝6時半から夜の11時まで勉強。日本と比べて…(←中国からの留学生です。たいへん厳しい受験競争のことを話してくれました。)

・大学の授業は主体的に聞かないと身につかない。(←黒板をただ単にノートに書き写しているだけでは、何も身につきませんからね。)

・テストが少ない。定期テストがない。(←中間試験、期末試験といったものはありませんが、前期と後期の終わりにちゃんと試験期間はあります。)

・やりたい授業がとれる。高校までは、受けさせられていた。3班

・高校までは決まったことをやらされていた。大学は自由に自分の好きなことを学べるる。

・大学の授業は深くて専門的。

・クラスの人数が授業によって異なる。

・高校は休んでもなんとかなるけれど、大学は単位が取れない。卒業できない。(←大学は自由だけど、自分でしっかり考えなければ、大変なことになります。)4班

・自分の好きな専門的なことが学べる。

・授業の人数が多い。

・レポート課題がよく出る。

・強制的にノートとりなさいと言われない。自分からノートを取らないといけない。(←授業でのノートの取り方、勉強しましょう。)

・クラスが決まっていない。

・ただの暗記ではなくて、自分で問題をみつけて解決していくという形態。

新しい定期券と琵琶湖疏水

▪️昨日は、授業は午後からだったので、いつもよりも少しゆっくり目に出勤しました。JR京都駅から稲荷駅まで奈良線に乗車するのですが、インバウンドの観光客に加えて、1限と2限の授業が始まる前は、たくさんの学生さんたちが乗車しているので、その時間帯は外さないといけません。行きも帰りも、狭いホームにたくさんの方達がいることになるので、「危険」だなと思うようになりました。何か事故が発生してもおかしくないからです。

▪️ということで、JRの奈良線の利用をやめることにしました。京都駅からは地下鉄を利用することにしたのです。人事課に行って通勤経路の変更の相談をしたところ、大学のポータルサイトにある「らくらくBOSS」から変更してくれとのことでした。その変更を済ませてから、今度は、今使っている定期券の解約と新しい定期券の購入です。

▪️まずは地下鉄の定期券販売所に行きました。その場所を探すのにちょっと時間が経過。まあ、「ああ、なんだ」とい場所にありましたが。そこで、初めて知りました。ICOCAにJRだけでなく地下鉄の定期券も組み込むことができるのですね。地下鉄のカウンターの職員さんに事情を説明したところ、まずはJRさんに行ってくださいということになりました。

▪️京都駅のJRの「みどりの窓口」に行って手続きをしようとすると、なんと50人を超える方達が待っておられるようなのです。仕方なく諦めて、本を読みながらじっと我慢。やっと自分の番が回ってきて、いろいろ説明して、なんとか新しい定期券が発行されました。若い方達ならば、さっさと処理されるのでしょうね。おじいさんの私はかなり時間がかかりました。疲れました。これから歳をさらにとっていくと、どうなるんだろう…いろんなことに時間がかかるのだろうなと、ちょっとそのような心配をしてしまいました。

▪️そうそう、地下鉄の定期券販売所を探しているときに、突然、不安げな若い女性から声をかけられました。スマホで電車移動のためのアプリの画面を私に見せて、大阪に行くのだけど、どこに行けば良いのか教えてと聞いてこられました。アプリの画面の文字からすると、中国の方のようでした。拙い英語で聞いてこられて、こちらも拙い英語で説明。ついでだからと、JRの改札口まで案内。定期があるから構内に入って大阪行きのプラットホームまで案内しようかと思いましたが(古い前の定期もあったし)、相手の女性もそこまでしてもらってはと思われたのでしょう、手持ちのお菓子をお礼に私に渡そうとされるのですが、渡されても困るので、そこでお別れ。きちんと大阪まで辿り着けたかな。

▪️写真は、深草キャンパスの近くを流れる琵琶湖疏水です。「くいな橋」から通勤すると、こういう風景を眺めることができなくなります。そこが残念です。

龍谷大学吹奏楽部 令和7年京都市消防出初式@岡崎公園

▪️龍谷大学吹奏楽部。新年から活躍しています。これは、「令和7年度京都市出初式」(1月12日)の際の動画です。場所は、京都市の岡崎公園です。寒い中、ご苦労様でした。

京阪「祇園河原町駅」のホーム

▪️2つ前の投稿に書きましたが、9月14日のことになりますが、京都市西文化会館ウエスティで開催された、「クラリネット×パーカッションオーケストラ2024」を楽しんできました。帰りは、阪急と京阪を利用しました。阪急の四条河原町駅で下車して、四条大橋を渡り京阪の祇園四条駅へ徒歩で移動しました。鴨川沿いのこの駅、微妙にカーブしています。歩いているとよくわからないのですが、地図で見ると鴨川は微妙にカーブしているんですね。だからホームもカーブになるのでしょう。そのホームに、左の写真のような階段がありました。まさか「トマソン現象」の階段ではありませんよね。これは監視台なのでしょうか。でも、ホームにはきちんとカメラが設置してあります。「カメラだけでは確認できない時は、ここに人が立って確認するのかな?」と思ったりしました。

▪️帰宅後、facebookの鉄道ファンのグループで詳しい方達にお尋ねしてみました。すると、京阪にお詳しい方から、以下のような説明をいただきました。「”お立ち台”です。最近のインバウンドで外国人は車両から降りたらその場で立ち止まる人が多く、最近は”もん日”と呼ばれる祭りやイベント時だけでなく出動回数が増えてます」とのことでした。ここに駅員さんが立って混み合うホームの状況を確認して、車掌さんに伝えられるのでしょう。なるほど、これは「トマソン現象」ではなく、現役バリバリで役立っているわけです。

深草キャンパスで仕事でした。

◾️今日は朝から深草キャンパスに建設される「紫光館別館跡地新棟」の起工式でした。ということで、いつものような格好ではなくスーツで出勤しました。昨年の秋にも起工式がありました。私の勤務する社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することを契機に、新しい校舎を建設することになったからです。今回は、課外活動のための施設建設です。「2号館北側新棟」、「10・11号館跡地新棟」、「12号館北側新棟」、そして今回起工式のあった「紫光館別館跡地新棟 」。一度に4つの新しい建物を建設しています。

◾️今日は朝から深草キャンパスに建設される「紫光館別館跡地新棟」の起工式でした。ということで、いつものような格好ではなくスーツで出勤しました。昨年の秋にも起工式がありました。私の勤務する社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することを契機に、新しい校舎を建設することになったからです。今回は、課外活動のための施設建設です。「2号館北側新棟」、「10・11号館跡地新棟」、「12号館北側新棟」、そして今回起工式のあった「紫光館別館跡地新棟 」。一度に4つの新しい建物を建設しています。

◾️龍谷大学は、浄土真宗本願寺派の宗門校ですから、こういった式典も仏式です。ですから、式次第では、合掌・礼拝、導師焼香、三奉請(さんぶじょう)、讃仏偈と続きます。そして起工式ですから、そこに鎌入れ、鋤取り、鍬入れといった地鎮祭(土地の氏神様に土地を使わせていただく許可を得る神道の儀礼)の作法も入ります。でも仏式ですから、地鎮祭ではなくあくまで起工式。こういうことのようです。ちょっと勉強になりました。

◾️深草キャンパスでの新棟起工式は10時で終了。11時半まで時間が空いたので、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の用務で深草キャンパス近くの銀行へ。トップの写真はその帰りに撮ったものです。深草キャンパスに戻る途中、琵琶疏水沿いの道を歩いていると塀からモクレンの枝が飛び出していることに気がつきました。たくさんのツボミをつけています。じっと寒さに耐えて、3月になったら花を咲かせるのです。いいですね〜。開花したら、また拝見しにきたいですね。

◾️深草キャンパスに戻ってからは、ずっと仕事でした。研究部課長と意見交換。その後は、研究部関連の用務。その後は学長と立ち話で意見交換をして、その上で研究部事務部長と相談。いろいろ心配して悩んできたことが、何とかなりそうな気がしてきました。どっちを向いても、心配して悩むことばかりですけど、辛抱しながらも頑張っていると、自ずから道は開けてくるのかな。

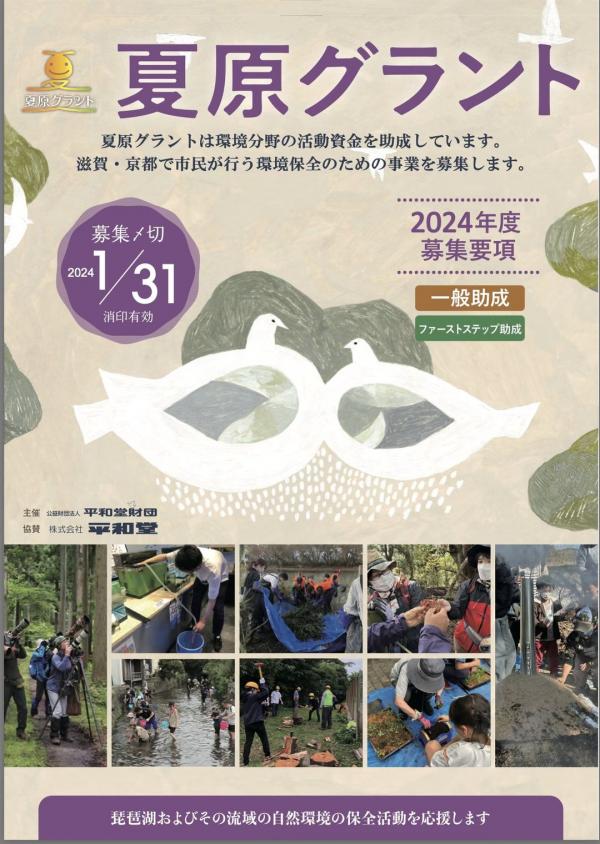

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」2024年度募集要項

藤野家住宅/東華菜館

■この前の日曜日のことになりますが、急遽、京都市中京区にある藤野家住宅を訪問しました。こちらの住宅、国登録有形文化財です。この住宅の概要ですが、以下の通りです。

■この前の日曜日のことになりますが、急遽、京都市中京区にある藤野家住宅を訪問しました。こちらの住宅、国登録有形文化財です。この住宅の概要ですが、以下の通りです。

大正15年に住まいとして建てられた藤野家住宅(国登録有形文化財)は、通りに面して高い塀を構える典型的な「大塀造(だいべいづくり)」の町家の秀作。

塀の内側に、平屋建の「表側棟」と二階建「居住棟」を「玄関棟」でつないだ造りです。

玄関を兼ねた四畳半の茶室や、数寄屋風意匠が取り入れられた瀟洒な佇まい、門の脇に雪隠や供待(待合)を備えた前庭を茶室の露地として使えるように演出しているのもみどころです。

■こちらの藤野家住宅、じつは友人である藤野正弘さんが理事長をされている「一般財団法人藤野家住宅保存会」が管理されています。藤野さんは、かなり前のことになりますが、社会人大学院生として私の授業を履修されていました。まあ、そのようなこともあり、また、当時同じように(潜りで)私の授業を履修されていた藤井まち子さんご夫妻とご一緒に、藤野家住宅を見学させていただきました。勉強になりました。このような文化財的価値を維持することの当事者としての誇りや気概、そして維持に伴う大変なご苦労等について、お話をお聞かせいただきました。

■藤野家住宅見学の後は、やはり建築学的な価値をもつ「東華菜館」で、藤野さんや藤井さんご夫妻と夕食をご一緒しました。こちらの建物、四条大橋の西側に建っているレトロな建物ですので、皆さんよくご存知かと思います。私もいつか訪れてみたいとずっと思っていました。母校・関西学院大学の設計者と同じく、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計した建物だからです。東華菜館の公式サイトを拝見すると、丁寧に説明されています。以下は、その説明を転載させていただきます。もちろん、お料理もいただきました。現在、健康回復に努めている最中なので、量は控えめにしながら中華料理を楽しみました。

■藤野家住宅見学の後は、やはり建築学的な価値をもつ「東華菜館」で、藤野さんや藤井さんご夫妻と夕食をご一緒しました。こちらの建物、四条大橋の西側に建っているレトロな建物ですので、皆さんよくご存知かと思います。私もいつか訪れてみたいとずっと思っていました。母校・関西学院大学の設計者と同じく、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計した建物だからです。東華菜館の公式サイトを拝見すると、丁寧に説明されています。以下は、その説明を転載させていただきます。もちろん、お料理もいただきました。現在、健康回復に努めている最中なので、量は控えめにしながら中華料理を楽しみました。

シンプルなデザインの学校・教会建築を数多く残したヴォーリズ氏による商業建築は少なく、その中でも当店は氏による生涯唯一のレストラン建築です。

特に玄関ファサードで印象的な海の幸・山の幸等食材のモチーフは、館内にちりばめられており、目を楽しませてくれます。

シンプルな直線と曲線を組み合わせた天井や梁・腰板・扉の装飾が美しいのも特徴的。

また、建物に合わせヴォーリズ氏により設計された調度品や花台も残っており、料理とともにお客様をもてなします。

当店の建物は、ほぼ大正15年竣工当時の姿を残しており、今もその維持管理・保存に努めております。