小さな自然再生 ビワマス魚道を設置して地域を盛り上げよう!!

▪️滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんによるFacebookへの投稿です。本当に残念、この事業が開催されるのは木曜日なんですね。土日でないと参加できません。定年退職したら、こういう活動にも参加できるのかなと思います。どんな感じになるのでしょうね。楽しみです。ただし、75歳になったら運転免許を返納する予定なので、時間は限られています。しかも、健康に生きていることを前提にしています。

▪️こういった様々な環境に関わる市民活動で、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が発行するデジタルポイント、「びわぽいんと」が、いつか使われるようになって欲しいと思っています。ポイントの「贈与」を通じて、活動間のつながりや連帯がネットワーク化していくことを夢見ています。

最近の「仰木地域共生協議会」のこと

理事長をつとめる特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、現在、1000年の歴史をもつ農村・仰木の皆様や、その仰木に隣接する新興住宅地・仰木の里の関係者の皆様と共に、農水省の補助金(農村RMO)をいただきながら「仰木地域共生協議会」を立ち上げました。生産者(農家)と消費者(住宅地住民)が連携・協力しながら、仰木の農業を持続可能にし、耕作放棄地を有機農業を行う農地に再生していくことを目指します。この協議会の運営につきましては、NTT西日本滋賀支店からもご協力とご支援をいただいています。

先日のことになりますが、9月21日~23日、仰木の棚田で生産された新米が、仰木の里の皆様に販売されました。その時のことが、「仰木地域共生協議会」のブログで報告されています。米価の高騰のなか、農家の側も消費者の側も満足できる金額で予約販売されました。確保した1.5トンの枠を超える事前申し込みがあったので、抽選のうえで300名ほどの方にお届けすることができました。現在、協議会では将来ビジョンを作成中ですが、今後、さらに様々な取り組みを開始して、両地域の皆さんの交流が深まっていくことを期待しています。

通勤ウォーキングと農村RMO

▪️今日は、授業も会議もありませんが、出勤しています。京都駅からは、地下鉄に乗らずに歩きました。たいした距離ではありませんが、積み重ねが大切ですからね。風も吹いて気温も高くはなかったのですが、ちょっと蒸し暑さもあって、汗をかきました。リュックを背負っているので、Tシャツとジーンズが湿ってしまいました。今日は、きっと帰宅時も歩くのではないかと思います。

▪️今日は、授業も会議もありませんが、出勤しています。京都駅からは、地下鉄に乗らずに歩きました。たいした距離ではありませんが、積み重ねが大切ですからね。風も吹いて気温も高くはなかったのですが、ちょっと蒸し暑さもあって、汗をかきました。リュックを背負っているので、Tシャツとジーンズが湿ってしまいました。今日は、きっと帰宅時も歩くのではないかと思います。

▪️さて、自分の研究以外、授業も会議もないのですが、ひとつだけ用事があります。理事をしている「仰木地域共生協議会」の今後の展開について、この協議会に参加しているNTT西日本(滋賀支店)の系列コンサル会社の方が来学されて、「仰木地域共生協議会」のビジョン策定のためにヒアリングをしてくださいました。「仰木地域共生協議会」に参加している特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、また仰木の近くに暮らす地域住民として、これからの協議会の展開に関していろいろお話しすることができました。ややこしいのですが、「琵琶故知新」はこの「仰木地域共生協議会」に参加・参画しており、理事長の私は、この協議会の理事にも就任しています。

▪️この「仰木地域共生協議会」は、農林水産省の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」の支援を受けています。複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行っていきます。「仰木地域共生協議会」の場合は、農村と隣接する新興住宅地の連携、言い換えれば、生産者と消費者の連携という点がユニークなのではないかと思うのですが、どうでしょう。全国各地の取り組みをもっと勉強してみます。

▪️というわけで、ウォーキングと農村RMOは何も関係していないのです。今日の出来事を投稿しただけですかね。すみません。

夏原グラント活動報告書2024年度

▪️昨日は祝日でしたが出勤しました。帰宅すると、平和堂財団から「夏原グラント」の2024年度の活動報告書が届いていました。滋賀や京都を中心にスーパーマーケットを展開されている平和堂さんが設立された財団です。この財団の理事と「夏原グラント」の選考委員長を務めています。ということで、立派な報告書が届いたのでした。スタッフの皆さんの頑張りが伝わってきました。ご苦労様でした。加えて、夏原グラントから助成をさせていただいた団体、NPO法人「自然観察指導員京都連絡会」さんが発行された講座テキストも同封されていました。ありがとうございました。「夏原グラント」に関わって11年目になります。いろいろ勉強させていただきました。感謝しかありません。

https://www.natsuhara-g.com/

「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️昨晩は、18時から仰木の市民センター(大津市)で、「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。私も理事の1人として参加させていただきました。この活動を支援する特定非営利活動法人「琵琶故知新」の立場から理事として参加・参画させていただいています。私たちの活動は、農業水産省の「農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)」の支援を受けています。この交付金の目的は以下の通りです。その元になっている「中山間地農業ルネッサンス事業」についても、リンクを貼り付けておきます。

中山間地域において、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を深化させる取組、地域の特性を生かした複合経営等の多様な農業の推進、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成等に対する支援を実施します。

「農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)」

「中山間地農業ルネッサンス事業」

▪️この交付金を受けての活動はこれから本格化していきますが、国の交付金をいただくということで、その執行についても、手続き的になかなか難しいです。農水省との間に、滋賀県が入ってくださっているのですが、滋賀県も大変なんだろうなと思います。いろいろ、ありがとうございます。

異業種のミーティング

▪️今日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと一緒に、滋賀県庁総合企画部DX推進課で行われたミーティングに参加しました。DX推進課さんと連携されている大阪府の職員の方達も参加されたミーティングです。NTT西日本の職員さんも参加されていました。異業種のミーティングです。こういう経験は大学や学会の中にいるだけではできない経験です。もちろん、「同業者」とのコミュニケーションでも大いに刺激をいただくのですが、異業種の皆さんとはやはり刺激の「質」が違います。今日は、参加された皆さんに、頭の中を「醸して」もらった感じで、「琵琶故知新」の理事長としては楽しく有意義な時間でした。ありがとうございました。異業種の方達との交流って、大切ですよね。自分の発想の壁を越える経験ができます。本当にそう思います。

▪️ミーティングのあとは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お店は盆休みで1週間閉まっていてご無沙汰でした。今日はいつものご常連お二人ともお話ができました。こちらも異業種の皆さんとのコミュニケーションです。感謝。でも、一斉休暇は今日までなので、明日からは大学に行って仕事をします。ということで、18時半過ぎにお店をお暇しました。写真は、お店を出て大津駅に向かうときに撮ったものです。

点検・評価委員会

▪️昨日は終日、近江八幡市教育委員会の点検・評価委員会でした。今年度は、7月7日と昨日28日の2回開催されました。昨日は教育委員会の19の施策のうち5つの施策に関して、担当課の方たちからご説明いただきました。また、点検・評価委員の4名の皆様や私からの質問にご回答いただきました。

▪️昨年に引き続き、委員長を務めさせていただきました。うまく司会進行できたかどうかわかりませんが、できるだけ発言しやすい雰囲気になるように努めました。点検・評価というと、なんだか「ダメ出し」するような印象をもたれるかもしれませんが、そうではありません。あらかじめ関係資料を読みこんではいるのですが、その上で、現場での関係者の皆さんの知恵や頑張りに丁寧に耳を傾け、委員からの質問と回答のやりとりのなかから、資料には書かれていない、新たな気づきや可能性を顕在化させていくことが大切になるのかなと思っています。

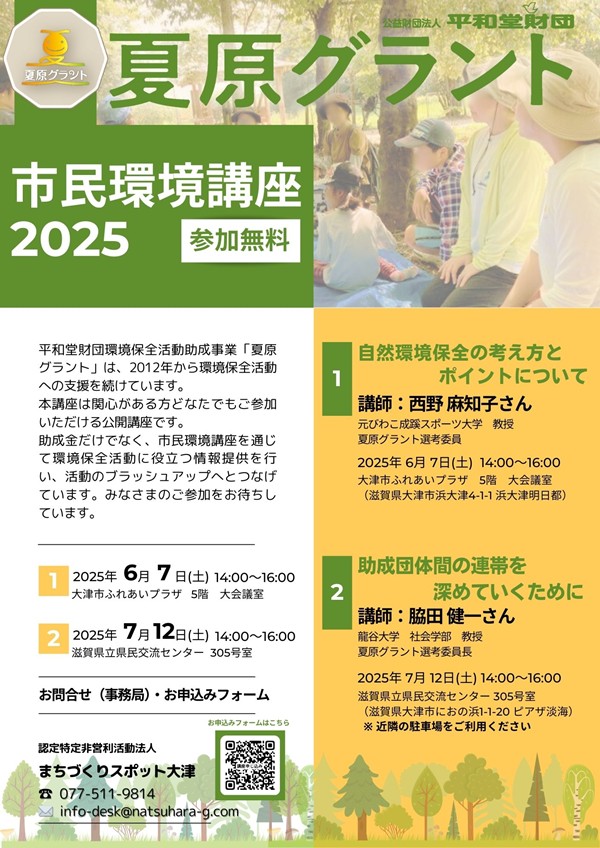

夏原グラント「市民環境講座2025」でのグループワーク

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️もともとは、地域社会を客観的に調査して研究する…、まあ普通の研究スタイルだったわけですが、龍大以前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部に勤務し、社会学以外の分野の研究者と交流できたこと、学外では地域社会の皆さんとたくさん交流をさせていただき、「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」の審査員を務めさせていただいた時の経験は、その後の私の生き方そのものに、大きく影響を与えているように思います。龍谷大学に勤務するようになってからも、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」や社会共生実習にも関わってきました。この「夏原グラント」の選考委員も、そのような過去の経験の延長線上にあるように思います。結果としてなんですが、過去を省みると、それらの経験に導かれるように生きてきたんだなと思います。ちなみに、「夏原グラント」の選考委員も今年度の11年目になります。

▪️そのような個人的なことはともかく、私からお話をさせていただいた後は、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組みました。昨日の市民講座では、このグループワークがメインでした。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通り、「助成団体間の連帯を深めていくために」です。ほとんどの方達が、お互いに初対面でした。最初は「病院の待合室」のようでした。でもすぐに打ち解けて、ものすごく盛り上がりました。楽しそうでした。お互いに自分たちの活動を熱く語り、共感しながら熱心に耳を傾ける。とても幸せそうでした。その雰囲気に、私も幸せを感じることができました。素敵なことだなと思いました。ちなみに、グループワークの進め方については、先日大学で開催した社会共生実習の体験共有会からヒントをいただきました(土田美世子先生、ありがとうございます)。そこにワールドカフェの方法も少し加えた形で進めました。

▪️こうやってお互いに語り合うことを通して、いろいろアイデアも出てきました。また、すでに夏原グラントで知り合った団体同士で、一緒に活動に取り組んでいるというお話もお聞かせいただきました。素晴らしい。夏原グラントの選考委員長を務めていますが、とても嬉しいことですし、ありがたいことだと思います。財団から助成を受けるだけでなく、そのことを契機に、様々な「ご縁」が生まれ、連帯と協働のネットワークがさらに拡大していくことを願っています。昨日は、私が会場から帰宅した後も、残って語り合っておられた皆さんがいらっしゃったようです。そのことを、夏原グラントの事務局をされている「まちづくりスポット大津」の方から教えていただきました。

夏原グラント「市民環境講座2025」

▪️土曜日に、選考委員長をしている公益財団法人「平和堂財団・夏原グラント」の「市民環境講座2025」の2回目が開催されます。場所は、滋賀県立県民交流センターです。当日は、講座の講師を務めます。私からもお話をしますが、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組もうと思っています。こちらがメインです。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通りです。

近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。