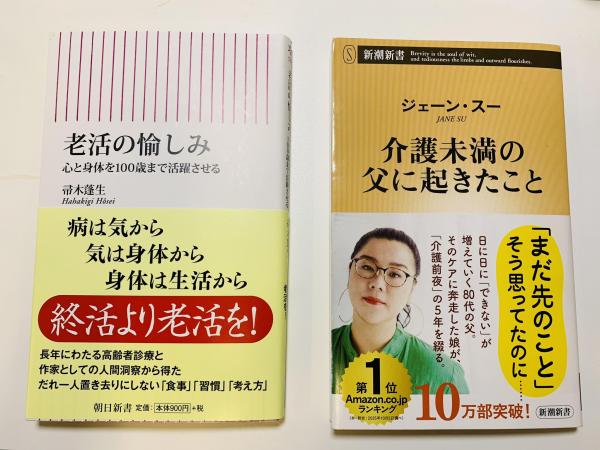

老いに関する新書

▪️右の新書では、多忙な娘さん、ジェーン・スーさん(コラムニスト・ラジオパーソナリティ)が、コロナ禍の時期を挟んだ時期に、どのように一人暮らしのお父様のお世話をされてきたのかがよく理解できました(明確には書かれていませんが、お世話をされる女性もちょっといらっしゃるようではありますが)。自分が母親の介護をしていた時のことを思い出しつつ、ジェーン・スーさんすごいなと思いました。身内の世話や介護は、はらがたつことあり、イラつくことも多々あります。そのことをわかった上で、ジェーン・スーさんは、計画的に冷静にお父様のお世話をする工夫をされている点が凄いなと思ったのです。自分のばあい、母親の世話は行き当たりばったりでした。ジェーン・スーさんのように計画的ではありませんでした。この新書、短い通勤時間の積み重ねの中で読み終えました。

▪️そして、新書の帯にある「日に日に『できない』が増えていく80代の父」というのは、将来の自分のことだなとしっかりと確信しました。ちょっとしたことも、できない、わからない…ということになってしまうのは、自分の親の世話をしてきたときにわかっているつもりです。たとえば、ペットボトルの蓋を開けられないとか。ただし、70代前の私にも、この「できない」が、もうすでにわずかだけど始まっているような気もしますしね。いよいよ自分の番です。そうそう、この新書の最後で「エコーショー5」というものを知りました。どういう装置なのか、ユーチューブで確認しました。今は、いろいろバージョンアップしているようです。どんどん技術革新されていきますね。「日に日に『できない』が増えていく80代の父」になる前に、多少は慣れておかないとと思いました。

▪️この新書の最後にはこのようなことか書かれていました。

いまのテーマは、兎にも角にも現状維持。死にたくはないが、死ぬまで自宅で過ごしたいと父は言う。その願いを叶えてあげたいが、叶えるために私の言うことを聞いてくれとは限らない。ぞこまで行っても、これは父の人生なのだ。

▪️次は左の新書です。こちらは、これから通勤時に読むことにしています。タイトルに、少し明るさを感じます。ネガティブケイパビリティという概念について勉強させてもらった箒木蓬生さんの新書です。だれ一人置き去りにしない…、いいですね。病は気から、気は身体から、身体は生活から。今は、働いているから、これである程度老化のスピードを遅らせている部分があると思いますが、退職したら生活を見直さないといけません。

卒業生との同窓会

▪️あっという間に1年が過ぎてしまいました。年末は、脇田ゼミの出身者の皆さんが、同窓会を開催されるそうで、幸せなことにその同窓会にお呼びいただいています。ありがたいことですね。まず、27日に2024年春に卒業された17期生の皆さんの同窓会が、そして29日には2006年3月に卒業された1期生の皆さんの同窓会が開かれます。楽しみにしています。

▪️2枚の集合写真、両方とも卒業式の時のものです。この写真の中に私も写っています。左の写真、一番後ろの列の真ん中あたり。顔は丸いです。今よりも10kgほど体重が思いはずです。髪の毛はたくさんあるし、色も黒いし。髭も真っ黒です。まだ40代ですね。右の写真は、2024年3月ですから、比較的最近です。こちらも一番後ろの列の真ん中あたり。時の経過を感じます。1期生の皆さんは、40歳を超えて社会の中堅として活躍されています。一方、17期生の皆さんは社会人になって仕事をきちんとこなせるようになってきた頃でしょうかね。どのようなお話をお聞かせいただけるのか、楽しみです。

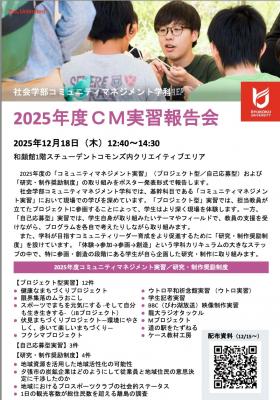

実習報告会

▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。

▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。

▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。

▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。

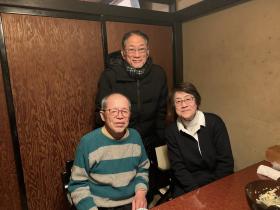

藤井真知子さんの退職祝い

◾️昨晩は、私が龍谷大学に赴任した直後、今から20年ほど前に、私の大学院の授業を履修されたり、履修はしていないけれどモグリで出席されていたお2人との飲み会でした。20年前、写真の向かって左側の 藤野正弘さんは、外資系企業を早期退職されて京都NPOセンターにお勤めでした。右側の藤井真知子さんは、甲賀市役所の政策法務を担当する職員さんでした。2人とも社会人院生として大学院の「NPO・地方行政研究コース」で学ばれていました。私の授業がそのコースに配当されいたことから、まずは藤野さんが正式に履修されました。そして、その後、履修されてはいないけれど、何人かモグリでやってくるようになりました。そのうちの1人が藤井さんでした。私も若かったですし、楽しい思い出です。

◾️その時から20年。20年経つと、全員高齢者のカテゴリーに入ることになりました。藤井さんは、甲賀市役所を退職され、大姑さんと姑のお世話と看取りをされ、そのあとは、地域の学童保育の業務を受託するNPO 、特定非営利活動法人「わくわくキッズ」に勤務されていました。勤務されている当時は、藤井さんは子どもたちのための演奏会を企画して、龍谷大学吹奏楽部にもお声がけいただきました。ありがとうございました。

◾️藤井さん、その「わくわくキッズ」をこの度ご退職されることになりました。ということで、「NPO・地方行政研究コース」の同級生であり、お互い切磋琢磨されてきた藤野さんから、「藤井さんのご退職を慰労する会を開きましょう」というご提案があり、今日の飲み会が実現しました。場所は、深草キャンパスに近い「近善」です。美味しいお料理をいただき、昔話や現在のことについても、いろいろお話をすることができました。私も、自分の糖尿病の話をたくさん聞いていただきました。ありがとうございました。

◾️藤野さんは、登山を続けておられます。後期高齢者になっておられますが、今でも日本アルプスの山々に挑戦されています。また、文化遺産であるご自宅「藤野家住宅」の保存と活用に励まれています。藤井さんは、今は、パンの修行に励むとともに、お孫さんのお世話を楽しんでおられます。今日は、有意義な飲み会でした。またと言いますか、近いうちに、飲み会をまた開催して、話の続きをしたいものです。

◾️ところで、今晩は社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されます。場所は、またまた「近善」です。明日はこの「おうみ会」の幹事の1人で司会もしますので、今日、社長さんから伺ったお話を少しできれば思います。「近善」の「近」は、創業された方が滋賀県日野町のご出身だったからなのです。「善」はお名前の漢字ですね。社会学部も滋賀県から京都の伏見に移転しましたが、滋賀県出身で京都伏見で「近善」開店されたこととなんだか重なってきます。創業は昭和2年だそうです。

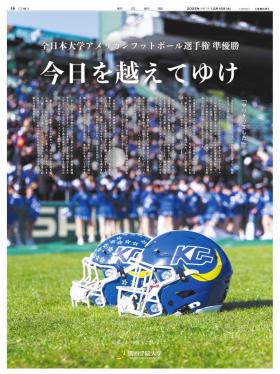

第80回 毎日甲子園ボウル

◾️先日の日曜日、甲子園球場で第80回 毎日甲子園ボウルが開催されました。結果ですが、立命館大学パンサーズに、母校、関西学院大学ファイターズは、38-14で負けてしまいました。関学らしいプレーを、立命館にひとつもさせてもらえませんでした。素人考えではありますが、立命館は関学と対戦するあたって、相当準備をしてきたのだと思います。関西リーグも含めて準決勝まで、オフェンスラインが相手のディフェンスほ押しまくって、空いた隙間をランニングバックが駆け抜けるシーンをよく見てきたのですが、決勝戦である甲子園ボウルではそのようなシーンを目撃することがほとんどありませんでした。

◾️今回の甲子園ボウル、関西対決ということもあり、ブルー(関学)とマルーン(立命館)で球場は埋まっていました。そのようないつもとは少し雰囲気の異なる甲子園球場で、職場の同窓生と応援できて楽しかったです。こうやって、母校関西学院大学に、同窓生と集う甲子園ボウルというご縁をいただけたことを感謝したいと思います。2段目の写真は、同僚の皆さんです。そして写真はありませんがもう一人の同僚のご家族と一緒に観戦しました。5歳のお子さんも一緒に観戦しました。ルールはまだよくわからないようですが、でもアメフトに興味津々です。ご夫妻でフットボールファンで、お子さんは英才教育を受けているかのようです。昨日は、ゴールポストの真裏で観戦しました(1段目)。この席、いいですね。普段、ネットの動画等でみるのとは違った角度で、満足しました。結果は残念だったわけですが。この後は、新梅田食道街の居酒屋に移動して「残念会」でした。関学同窓会滋賀支部の知り合いの方もご参加くださいました。

◾️自分が試合をしているわけではないのですが、関学が負けたこと、若干ですが、まだ残念だなと思う気持ちが尾を引いています。でも来年こそは、頑張って優勝をして欲しいです。

◾️私が学生の頃は、京都大学が台頭してきた時代でした。それまでは、だいたい優勝校は関学か日大でした。京大の後、立命館が活躍する時代になります。とはいえ、関学は甲子園ボウルに58回出場し、30回優勝しています。こうやって長い期間にわたって優勝してきたということは並大抵のことではないように思います。大学生活は4年間しかなく、それぞれの選手は、その短い期間で思い切り練習をして、試合で思い切りプレーをされているのだと思います。しかし、その時、いろんな意味で、このような関学が甲子園ボウルで残してきた実績の歴史の重みを、どこかで感じておられるのではないでしょうか。同窓生もどこかでそのような歴史を前提にしているのではないでしょうか。事実としてそのような歴史が存在しているにしても、来年は、それらをいったんはカッコに入れてしまっておこうと思います。その上で、応援しようと思います。

◾️2010年代は7回、そして2020年代は4回優勝をしていますが、80年代は2回、2000年代はわずか2回しか優勝できていません。この時代はなかなか関学は優勝することができなかったということもきちんと思い出したいと思います。この頃は、自分の仕事のことで必死で、甲子園球場で母校を応援するだけの余裕が心にありませんでした。今も余裕があるわけではありませんが、退職すればたくさんの余裕が生まれるはずです。しっかり応援し続けたいと思います。

【追記】

◾️こういう全面広告が試合の翌々日に出ることに驚きました。もちろん、すぐにでないと意味がないと思います。以前もこのような全面広告を出していたように記憶しています。試合の結果が出てから、そして試合後のインタビューをもとに、この広告を出しておられるのだと思います。まあ、広告会社はこれくらいのこと、短時間でできるのだとは思いますが、それでも感心しました。マイナースポーツとはいえ、全国的に注目を浴びたこの試合に合わせて、準備をされていたのだと思います。ということは、勝ったばあいのバージョンもあったのかな。

◾️こういう全面広告が試合の翌々日に出ることに驚きました。もちろん、すぐにでないと意味がないと思います。以前もこのような全面広告を出していたように記憶しています。試合の結果が出てから、そして試合後のインタビューをもとに、この広告を出しておられるのだと思います。まあ、広告会社はこれくらいのこと、短時間でできるのだとは思いますが、それでも感心しました。マイナースポーツとはいえ、全国的に注目を浴びたこの試合に合わせて、準備をされていたのだと思います。ということは、勝ったばあいのバージョンもあったのかな。

◾️もちろん、QB星野兄弟以外のメンバーにも、それぞれのドラマがあったのだと思います。そのことを確認した上で、広告のとおりに「今日を超えてゆけ」です。同窓生の皆さんは、この広告から何か、受け止められるでしょうね。それぞれの受け止め方があるのだと思います。そして、この広告から伝わってくる無言のメッセージを、これからの日々の生き方に反映させていかれるのだと思います。

まちなかメンタルヘルス2025 大津編 (秋田大学地域心身医療学公開講座)

◾️ひとつ前の投稿に関連した投稿です。ナカマチスタジオで、学生さんたちの活動を見学していたら、そこにやってこられていた秋田大学大学院医学系研究科(医学専攻等)医学専攻・社会環境医学系・地域心身医療学講座の助教のロザリン・ヨン先生から、突然、インタビューを受けることになりました。それが、すぐにYouTubeにアップされていました。びっくり。

「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」

◾️このまえの土曜日、12月13日に、龍谷大学社会学部社会共生実習「地域エンパワねっと」を履修している学生さんたちが、大津市の中心市街地にあるナカマチ商店街で「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」というイベントを開催するので、その様子を見学してきました。場所は、ナカマチ商店街のなかの菱屋町商店街にある「ナカマチスタジオ」です。写真には出せませんが、この場所のスペースにちょうど良い数のご家族が来てくださいました。ありがとうございました。

◾️午前中、同時開催の湖太郎さんによる「怪談文学紙芝居」に、NHKの取材が入りました。来週の木曜日の18時半からのローカルニュースで放送されるようです。大学の学長室広報がプレスリリースしてくださったおかげで、中日新聞の取材もありました。こちらは、学生さんたちが開催したイベントがメインの取材です。中日新聞は、このような小さな街中の出来事にも取材に来てくださいます。いつも、ありがとうございます。

◾️2021年に「地域エンパワねっと」で開催したイベント「あつまれ!みんなで作る絵本館」の取り組みを継承しています。以前は、大津市の町家サテライトオフィスで開催しましたが、今回は、中心市街地の商店街にあるまちづくりの拠点です。中心市街地にどんどん建設されているマンション、そこに転入されてくる若いご家族の皆さんと商店街をつなぐきっかけを作ろう、子どもの時から商店街に親しめるチャンスを作ろうと頑張って準備を進めてきました。お世話になったキーパーソンの方が、「のべ20〜30人ほどの来場者を迎えながら、その場その場で工夫されている姿がとても印象的でした。初めてのことばかりで大変だったと思いますが、楽しそうに取り組む様子が微笑ましく、こちらも元気をもらいました」とコメントをくださいました。私のめから見ても、学生諸君、頑張って、張り切って取り組んでいたと思います。

◾️このイベントは、来月は確実に開催されます。そのあとも、すくなくとも1年間は続けてほしいと思っています。

明日、「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」が開催されます。

「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事

▪️12月9日の朝、娘がこの日経のニュースのことをLINEで教えてくれました。「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事です。勤務している龍谷大学の場合は、個々の教員の裁量に任されているのかなと思いますし。どちらかというと「不正警戒」の方に軸足があるように思います。全学をあげて組織的にFDに取り組んでいるようにはまったく思えません。同じ大学の中でも、学部による違いもかなりあるような気がしますね。どうでしょう。推測ですけど。以下は、リード文。

大学、生成AI活用6割 532校調査

向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足

2025年12月9日 2:00

大学による生成AI(人工知能)の活用状況が二極化している。日本経済新聞社の調査によると全国の大学のうち6割が教育に活用しており、成績評価や入試で使う先進例も出てきた。4割は不正利用への警戒などから、検討や準備といった段階にとどまる。識者は急速に進展する生成AIの活用が今後の大学の成長を左右すると指摘する。

▪️記事の最後には、次のような識者のコメントが。

大学のテクノロジー利用に詳しい京都大の飯吉透教授(高等教育学)によると、米国では生成AIの利用を前提にシラバス(講義概要)を全面的に書き換える大学もあり、「日本の大学は慎重な姿勢が目立つ」という。

そのうえで「学生は生成AIの活用が当たり前の社会に出て行く。教育は学生の利益のために行われるのであり、大学は有効活用について積極的に考える責務がある。導入には差が出るとみられ、今後の教育力、研究力も左右する可能性がある」と強調する。

▪️「教育は学生の利益のために行われるのであり」という部分が大切ですかね。教える側の論理ではなくて、これからの未来を生きていく学ぶ側の論理を大切にということになります。でも、そのことが大学の底力を左右してくることにもつながるわけですね。

基礎ゼミナールBの実習

▪️先週の土曜日のことになりますが、新カリキュラム「基礎ゼミナールB」の学生さんたちと一緒に、京都市の御池通り沿いに店舗をかまえ、靴磨きと修理の「革靴をはいた猫」を経営されている魚見航大さんからお話を伺いました。基礎ぜみなーるの実習です。場所は、「革靴をはいた猫」にしは全員がお邪魔するにはスペースがないということで、京都信用金庫の「QUESTION」というコワーキングスペース・レンタルスペースのある建物の会議室です。京都市役所の斜め向かいにあります。

▪️魚見さんは、引っ張りだこのようで、1年生必修の「共感とコミュニケーション」という授業でもお話くださいました。そのようなこともあり、学生の皆さんは魚見さんからお話を伺うのは2回目だったようです。そんなこととは知らずに、魚見さんにお話ししてくださいとお願いをしてしまいましたが、この日は、必修の授業で話してはいないこと、かなり踏み込んだことをいろいろお話しくださいました。

▪️魚見さんは、障がいや困難を抱えた方達を雇用し、靴職人として成長してもらい、その仕事に見合った給料をきちんと支払っておられます。そのような成長にご家族の皆さんは、大変驚かれるようです。魚見さんの、社員の皆さんに対する眼差しは限りなくフラット。みんな仲間です。障がいや困難を抱えた方達を支援の名のもとに囲い込むのではなく、それぞれの方が持っている主体性や力を顕在化させ、それらを仕事を通して伸ばしていき自信を持って社会の中で生きていけるように、そのような意味で支援されているように思います。このような考え方は、魚見さんが学生の時に勉強そっちのけで取り組んでいた学内での活動にルーツがあるようです。この実習の様子については、近々社会学部のホームページで報告させていただくので、今日は、ここまで。

▪️ところで、67歳の今まで全く知らなかったのですが、革靴を磨く際にはウイスキーを使うのですね。びっくりしました。革靴磨きでウイスキーを使うのは、鏡面磨き(ハイシャイン)の際に水(水分調整)の代わりにウイスキーを使う「モルトドレッシング」という方法で、揮発性の高さから素早く綺麗に光沢を出すのが目的です。油性クリームを塗った後、ウイスキーを少量含ませた布で磨き、乾燥させながら薄く膜を作ることで、深みのあるアンティーク調のツヤが出てくるのだそうです。以上、AIに調べてもらいました。