RYUKOKU Clarinet × Percussion Orchestra 2023

▪️昨年の9月、龍谷大学吹奏楽部のクラリネットパートとパーカッションパートの合同による小さなコンサートです。サマーコンサート、定期演奏会、夕照コンサート、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、その他様々な依頼演奏に加えて、このような自主公演のコンサートを開催しています。素晴らしいことだなと思います。このブログの画面からはご覧いただけないかと思いますが、クリックしていただければ、おそらくYouTubeの画面になりご覧いただけるのではないかと思います。

日時 2023年9月17日(日) 15:00

会場 龍谷大学 響都ホール 校友会館 & Youtube LIVE

出演 龍谷大学吹奏楽部

クラリネットパート&パーカッションパート0:00

【第1部】

13:30【コン・モート~4本のクラリネットのための】

作曲:阿部勇一

19:45【BIRDWATCHING】

作曲:Michel Henry

26:02【オーディションのための6つの小品】

作曲:J.M.ドュファイ

32:06【十二色相環~衝突、拡散、交錯する5人のクラリネット奏者のための】

作曲:石川健人【第2部】

47:19【星条旗よ永遠なれ マリンバ1台10手連弾のための】

作曲:J.P.スーザ 編曲:加藤大輝

51:09 52:08【STOOL PIGEON】

作曲:Julie Davila

57:56【How to Train Your Dragon】

作曲:John Powell 編曲:Sylvain Andrey

01:07:11【ヨハネ黙示録の天使たち】

作曲:David Gillingham【第3部】

01:35:30【アルメニアンダンスパートⅠ】

作曲:A.リード 編曲:渡邊一毅

01:47:28【ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら】

作曲:リヒャルト・シュトラウス 編曲:中村克己

「社会学部プロモーションムービー 社会を広く見つめ、新たな可能性を見出す」

▪️2025年度に滋賀の瀬田キャンパスから京都の深草キャンパスに移転する「社会学部」のプロモーションビデオです。移転後の社会学部がどうなっていくのか、2026年度に退職するので、それ以降のことはよくわからなくなりますが、ぜひ頑張って、さらに良い学部にしてほしいと思います。18歳人口は急激に減少しています。その中でも選ばれる大学になってほしいです。これから、このようなプロモーションビデオが、幾つも登場するのでしょうね。

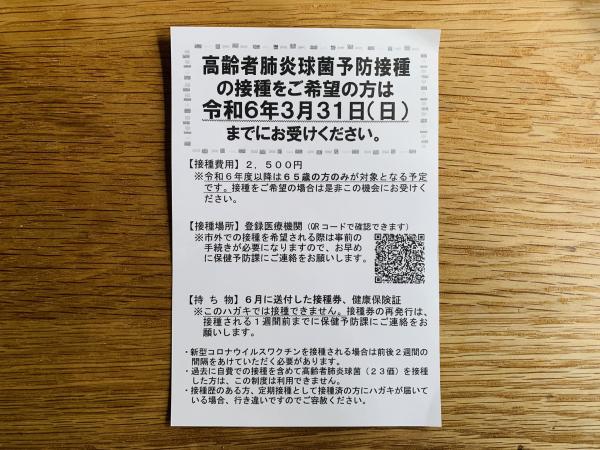

高齢者球菌予防接種

▪️こういうハガキが届きました。こういう「あなたは高齢者ですからね…」という文書やハガキをもらっても以前ほど「ガーン」という気持ちにならなくなりました。が、少しだけ、若干の、わずかな抵抗感がまだあるかもですね。で、この「高齢者肺炎球菌」って……そうそう以前も書類が送られてきていましたが、忘れてしまっていました。探さなくては…。いかんな。で、「高齢者肺炎球菌」ってどういう菌なんでしょう。こんな病気のようですね。

▪️ただ、65歳を超えると嬉しいこともあります。JRに「ジパング倶楽部」という運賃割引のサービスがあります。これ、年会費を払うと、男性満65歳以上(女性は満60歳以上)なら、誰でも入会できます。あまり個人旅行に出かけることはありませんが、これって出張にも使えるんですかね。もしそうならば、節約できるんですけどね。

ガザ

「わたしはあきれかえり怒っているぞ。何世紀ものあいだ宗教的、民族的理由で迫害され続けてきた民族の子孫たち、イスラエルの指導者たちが、ひとつの民族全体を植民地化するだけでなく、土地から追い出し、全面的に追い払おうとするなどということに。10月7日の虐殺のあと、ガザの住民に対して大虐殺… https://t.co/kDXtA5qzaZ

— 石田英敬 (@nulptyx) February 15, 2024

▪️こちらは、エドガール・モランさんのスピーチに関するポスト。モランさんは、有名な『オルレアンのうわさ - 女性誘拐のうわさとその神話作用』の著者。102歳になっておられました。モランさんはスペイン系のユダヤ人ですが、今回、イスラエルのガザで行っている大虐殺に対して怒っておられます。商人になること、証言すること大切さ。

それにこの世界の沈黙はなんだ、イスラエルを擁護するアメリカ合衆国の沈黙、アラブ諸国の沈黙、文化と人道、人権を主張してきたヨーロッパ諸国の沈黙はなんだ。私たちは恐ろしい悲劇を経験している。私たちは無力だ、なずがままにこの暴力が荒れ狂うのをただ目撃している。少なくとも、唯一、私たちにできるのは、歴史の証人となることだ、具体的に力で対抗できないとすれば、できるのは証言することだ。

グリフィス国連緊急人道調整官(事務次長)。

「ラファでの軍事オペレーションは、ガザでの虐殺につながるだろう。」

ガザ全体の人口の半数を超える100万人以上がラファに避難。28000人以上がすでに犠牲に。その多くが女性と子供たち。悲惨すぎてニュースを見れなくなった。

人道的停戦を。今すぐに https://t.co/sddQADZMVz

— 中満泉 (@NakamitsuUN) February 14, 2024

▪️こちらは、国連事務次長・軍縮担当上級代表の中満泉さんのポスト。

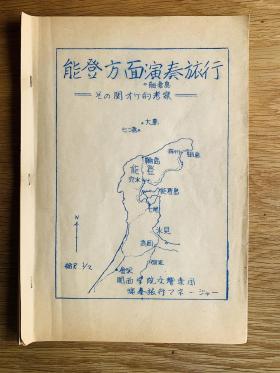

「のと鉄道」、2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)

▪️上の動画は、「石川テレビ公式チャンネル」の動画です。本日、15日より一部区間になりますが、七尾-能登中島間運行が再開されました。地元の皆さんは心待ちにされていたと思います。よかったです。こちらは、「のと鉄道」の公式サイトのお知らせです。「2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)」。

▪️2月12日の投稿「発見された資料」で、学生時代に能登半島に行った時に関連する資料を紹介しました。今から45年前、学生オーケストラの演奏旅行に関連する資料です。あの時は、金沢から鉄道で七尾を経由して輪島まで列車に楽器を積み込んで移動することができました。七尾線です。まだ、国鉄の時代で、民営化される前でした。その後、特定地方交通線に指定された国鉄能登線を継承し、「のと鉄道」は1988年3月に開業した第三セクターとして開業しました。私たちが学生時代に乗った穴水と輪島の間は、客数減少のため2001年に廃止になりました。また、穴水から珠洲に向かう能登線は、2005年に廃止になりました。

▪️そのあたりのこと、「のと鉄道」の開業、JR西日本との関係等についてお知りになりたい方は、こちらの記事をお読みになると良いかと思います。「のと鉄道の復旧協議はどうなる?JR西日本との複雑な台所事情」。「鉄道関連の協議会ウォッチャーとして、赤字ローカル線の事業者と自治体との協議進捗をまとめたメディア『鉄道協議会日誌」を運営』されているライターさんのサイトです。鉄道に関心のない方は、少しわかりにくいかもしれませんが、丁寧に説明されていると思いました。

▪️今回、運行を再開したことは素晴らしいことだと思いますが、今後、「のと鉄道」の経営がどのように展開していくのかが気になります。個人的に、ローカル鉄道を応援しているので、地域の大切なインフラとして維持されて欲しいです

突然、BS放送が…

▪️突然、テレビのBS放送が視聴できなくなりました。画面に、アンテナの具合が悪くなっているかも…というメッセージが現れました。以前、大雪が降った時も同じような現象が起きてしまったのですが、今回は、大雪も降っていません。原因がわからず、電気屋さんに来ていただきました。

▪️突然、テレビのBS放送が視聴できなくなりました。画面に、アンテナの具合が悪くなっているかも…というメッセージが現れました。以前、大雪が降った時も同じような現象が起きてしまったのですが、今回は、大雪も降っていません。原因がわからず、電気屋さんに来ていただきました。

▪️ハシゴをかけて屋根に登ってもらってアンテナの確認をしてもらいましたが、特に問題なし。テレビに繋ぐケーブルのところまでは、きちんと電波が届いているというのです。となると、問題はテレビ本体ということになります。電気屋さんがいろいろ操作をして、改めて受信の設定をしなおしたところ、BSが再び視聴できるようになりました。これは何が原因でこんなことになってしまったのか…。特に、どこか故障しているわけでもないのですが、工事代金はお支払いしなければならず…トホホ。けっこうしますね。でも、またBS放送が受信できるようになってよかったです。

▪️この投稿をFacebookにもしたところ、いくつかのアドバイスをいただきました。ひとつは「電源を抜いて、完全に消してから立ち上げ直すと元に戻る事が多々あります」というものでした。なるほど、なんとなくそんな気がしてきました。

St. Valentine’s Day

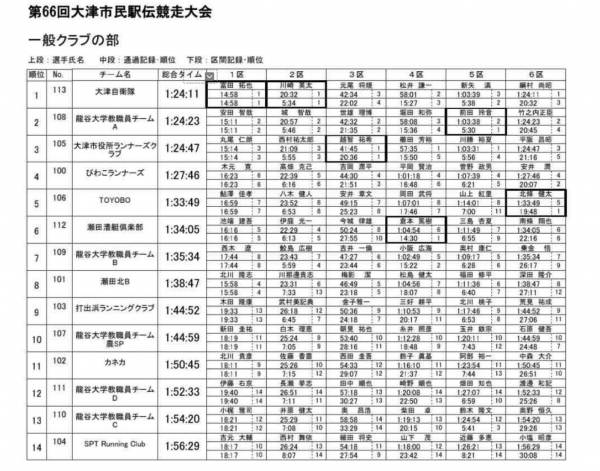

第66回大津市民駅伝

▪️昨日は、大津市民駅伝の日でした。私は、今はもう走っていないですし、昨日は、吹奏楽部のメンバーが関西アンサンブルコンテストに出場するので、そちらの応援に行っていました。ということで、大津市民駅伝に参加されたみなさんの「打ち上げ」だけ、参加させていただきました。打ち上げの会場は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。日曜日は定休日なのですが、無理を言って宴会を引き受けてもらったようです。すみませんでした。

▪️アップした画像は、昨日の記録と駅伝のコースです。龍谷大学から5チームが出場しました。すごいです。アスリート揃いの龍谷大学教職員チームA、その後実力に応じて、チームB、農学部の教職員だけのチーム農学部SP、そしてチームC、そして最後がチームDです。チームAは、残念ながら2位、昨年は1位だったので連覇はなりませんでしたが、1位の自衛隊のチームに12秒差でゴールしています。惜しいですね。この市民駅伝に龍谷大学の皆さんは約30年前から出場しているようです。30年前といえば、瀬田キャンパスができてしばらくしてからかな。駅伝のコースですが、瀬田キャンパスの南側、田上の地域を周回するコースです。私も、2013年の第55回と2014年の第56回に出場しました。懐かしいです。

▪️でも、懐かしいと言っている場合ではなくなってきました。「来年は走ってくださいね」と監督の竹之内さんに強く言われたからです。そうなると、またランニングの練習をしなくてはいけません。瀬田キャンパスで働くのは来年度までなので、思い出に出場してみましょうかね。教職員が力を合わせて一緒に走るというところが一番大切ですので。そういうのって、素敵ですから。

【追記】▪️監督の竹之内さんから、以下のようなメッセージをいただきました。「かつて7分/kmで駆け抜けた方もいらっしゃいますよ!1.6km,4.4km,6.0kmと距離も色々ありますし、チームも懇親目的も設定してますので、お気楽にご検討ください😊」。さあて、いよいよ追い詰められて来ました。7分kmというのは、1.6kmの区間のことですね。そうか、それでも許されるのか…と少しやる気になっています。

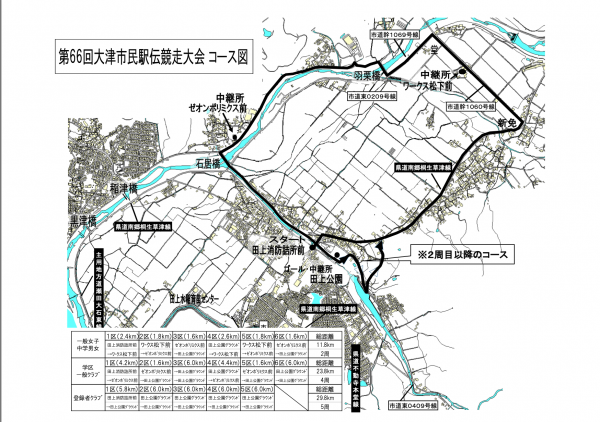

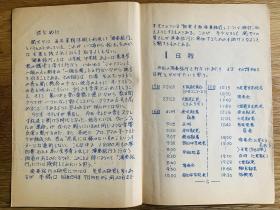

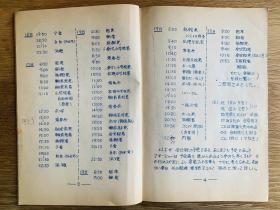

発見された資料

▪️我が家で発見された、学生時代の資料です。能登半島を学生オケで演奏旅行した時のものです。ガリ版刷りですね。時代を感じます。ちなみに、学生オケとは、関西学院交響楽団、通称「関オケ」のことです。

▪️我が家で発見された、学生時代の資料です。能登半島を学生オケで演奏旅行した時のものです。ガリ版刷りですね。時代を感じます。ちなみに、学生オケとは、関西学院交響楽団、通称「関オケ」のことです。

▪️この資料というか演奏旅行の「しおり」は、能登半島で演奏旅行を実施した年のものです。1979年(昭和54年)。45年前のことになります。まず、大阪から夜行列車(急行立山)で金沢まで行き、そのあとはローカル線で七尾市まで移動。その日は、七尾市で1つの中学と2つ高校でコンサートをして、夕方は輪島まで移動しています。翌日は、輪島から船に乗って舳倉島へ向かっています。舳倉島の分校でコンサートです。船酔いが大変だったことを記憶しています。舳倉島の場所ですが、この資料の表紙をご覧ください。ここには能登半島が描かれています。その北の方、この資料のタイトル「能登方面演奏旅行」の「演」の字のすぐ下のあたりが舳倉島です。船で舳倉島に渡るのに、当時は2時間半ほど時間がかかったと思います(今は、1時間25分)。そして3日目は、輪島の小・中・高であわせて3回のコンサートを開催して金沢まで移動。4日目は私立学校(中・高)で午前中コンサートを開催して、午後からは一般公演。リハーサルと本番。そして最終日の5日目は急行立山で大阪まで移動して解散。

▪️よくこんなことができたものだと、65歳の私は思ってしまいます。日程スケジュールの前に、演奏旅行マネージャーが何やら文書を書いています。その年毎の演奏旅行マネージャーが工夫を凝らして文章を書く伝統になっていたように記憶しています。この年のマネージャー氏はちょっと気取っているのかな。学術的な雰囲気の文章にしたかったようです。

ラジオ、ステレオが普及し、今日テレビの音もステレオ放送で聞ける時代となった。地方にいても、ウィーンフィルの「運命」がホールで聴いているのと同じような音響効果で聞けるのだ。また、各地にプロ、アマのオーケストラが結成され、昔の「庶民には縁のないもの」というイメージは通用しない。こんな中で18,000円もの参加費、それに高い交渉費を出して演奏旅行を行う価値があるのだろうか。このことを頭において「演奏旅行」について検討してみたいと思う。

▪️「この時代に演奏旅行をすることの意味はどこにあるのか」と部員に問うています。ちなみに、後輩たちは、今も演奏旅行を続けているようです。

関西アンサンブルコンテスト2024

こんばんは!

本日行われましたアンサンブルコンテスト関西大会にて、サックス4重奏が金賞を受賞し、関西代表として全国大会への出場が決まりました✨2024年3月20日(祝・水)に開催される

全日本アンサンブルコンテストでも、

皆さまに素敵な音楽をお届け出来るよう頑張ります🎷 pic.twitter.com/paFAZoQZxe— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 11, 2024

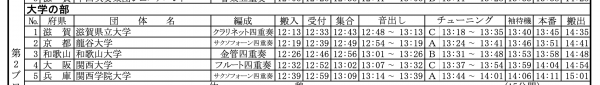

▪️昨日、守山市民ホールで、「第50回 関西アンサンブルコンテスト」が開催されました。すべての大学の団体が、何時に受付をして、その後、どうやって本番を行い、最後に撤収するのか…、事前に全て分単位で決まっています。たくさんの団体が出場するので、こうやって時間を厳密に管理しないといけないのでしょうね。タイムテーブル貼り付けておきます。私は、龍谷大学の「サキソフォーン四重奏」の受けつけの時間の前から、受付の机のすぐそばに座っていたのですが、少し遅れて到着。この遅刻で何か問題になるわけではないのですが、心配しました。

▪️大学の部は、奈良県を除く、各府県から1大学ずつ演奏を競いました。で、結果なんですが、無事に、龍谷大学の「サキソフォーン四重奏」が金賞を受賞し、全国大会に出場することも決まりました。立派です。ちなみに、金賞は唯一、龍谷大学だけでした。全国大会は、3月20日に群馬県の高崎市で開催されます。私も同行する予定です。全国大会でも、良い成績を残してほしいなと思います。きっとやってくれると思います。

▪️このアンサンブルコンテスト、全国に進んでいくためには、龍谷大学の場合だと、まずは京都府大会を勝ち進まねばなりません。音楽の演奏で「勝ち進む」という表現は少し違和感がありますが、実際は団体間の戦いということになります。京都府大会は先月開催されましたが、9団体が演奏しました。そのうちの5団体が龍谷大学でした。さらに細かいことをいうと、金賞が3団体、銀賞2団体でした。まずは龍谷大学吹奏楽部同士での戦いになっていたわけですね。しかも、金賞が3団体のうち「サキソフォーン四重奏」だけが関西大会に出場しました。府県の代表は1団体なのです。結果としてですが、そうやって部内で切磋琢磨しているわけですね。なかなか厳しいものがあります。サックスパートは、外部講師として國末貞仁先生にご指導いただいています。國末先生、ありがとうございました。全国大会に向けて、引き続き、ご指導ください。よろしくお願いいたします。