社会学入門演習「現地実習報告書」

▪️編集作業が大幅に遅れていましたが、なんとか年度内に発行できそうです。学生の皆さんがお世話になった、高島市の皆様にお届けいたします。もうしばらくお待ちください。以下は、1組の報告書の冒頭に書いた「はじめに」の部分です。

はじめに

2020年度から猛威をふるってきた新型コロナウイルスの感染拡大、まだ安心できるような状況ではけしてありませんが、以前とは異なり、2023年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類感染症に位置付けられるようになりました。

従来、この「社会学入門演習」では、大学に入学したばかりの学生の皆さんが教員と一緒に1泊2日の現地実習に出かけて、訪れた現場で多様な経験をし、その経験をもとに原稿を執筆して報告書にまとめることになっていました。しかし、コロナ禍の最中は、そのような現地実習を実施できない年が2年続きました。そして2022年度からになりますが、やっと日帰りならば現地実習が認められるようになりました。2022年度は、現地実習を高島市マキノ町で、そして今年度は高島市の今津町と朽木で現地実習を実施させていただきました。

今年度、このような現地実習を実施できたのは、私が参加した「全国棚田 (千枚田)サミット2022in高島市」でご縁をいただいた「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の坂下靖子さんに、現地実習のコーディネートをお引き受けいただいたおかげです。坂下さんのお力により素晴らしい現地実習を実施することができました。通常、教員が担当する「社会学入門演習」は1クラスだけなのですが、今年度は諸般の事情により、1組と10組を受け持つことになりました。その2クラスとも坂下さんにコーディネートしていただくことができました。そして坂下さんのコーディネートにより、1組については6月17日(土)に、高島市の今津町椋川と朽木上針の2カ所を訪問し、それぞれの地域に移住してこられた皆様にお話を伺うことができました。坂下さん、本当にありがとうございました。

ところで、なぜ今年度の現地実習で移住者の皆さんにお話を伺ったのか、そのあたりのことについても少し説明をさせてください。前述した「全国棚田 (千枚田)サミット2022in高島市」でお手伝いをさせていただいた際、サミットの事前の準備段階で、移住者の皆さんからお話を伺うチャンスがありました。その際まず気がついたことは、移住者の皆さんが、地元の皆さんの暮らし方や、その背後にある文化を大変尊重されていたということでした。山村で暮らしていくためには、農業や林業に関わって生きていくための深い知識や技術が必要になります。何世代にもわたって暮らしてこられた中で培った地域の社会的仕組みも大切になります。移住者の皆さんは、濃淡こそあれ、そのような地元の皆さんの暮らしを大変尊重されていました。加えて、地元の皆さんだけではうまく扱えない地域の課題に対して、移住者の立ち位置から積極的に関わっていこうとされていました。そのような移住者の皆さんの思いを、大学に入学してきたばかりの学生の皆さんは、自分の暮らしと対比しながらどのように受け止めるのか。言い換えれば、都会に暮らす自分たち若者とは異なる生き方をされている方達を、どのように理解するのか、そのあたりに今年度の「社会学入門演習」の目標を設定することにしたのです。

大学の教育の現場では、学生の皆さんに対して「きちんと単位を取っていますか」という言い方で指導をすることがあります。また、学生の皆さんの中には、単位を取りやすいかどうかというコスト・ベネフイットだけを考える人もいます。しかし、単位は目安のようなものであって、単位を取得すること自体が目的ではありません。単位や単位にもとづいたカリキュラムといった制度に、あたかも「流される」かのように学んだとしても、けして大学における自分自身の学び、すなわち「学修」には至りません。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。

では、どうすれば、大学4年間で自分自身の「学修」が可能になるのでしょうか。龍谷大学社会学部の教育理念は「現場主義」です。現場の中に我が身を置き、そこに生きる方達から丁寧にお話を伺うことを大切にします。お話を伺いながら、「はっ!」として、「どうしてなのだろう」、「どうすればよいのだろう」と自ら「問い」を立てることが大切になってきます。そして、そのような「問い」を積み重ねることのなかで、自分自身の「学修」が可能になっていくのです。「社会学入門演習」を担当した教員としては、今回、高島市の様々な皆さんのご協力により実現した現場実習を、そのような自らの「問い」を立てていくためのひとつのきっかけにして欲しいと思っています。大学に入学しばかりで、これまでに書いたことがないような長いレポートを執筆することは、大変なことだったかもしれません。実際、提出されたレポートは実に「様々」です。微妙な言い方ですが…。正直に言ってきちんとしたレポートのレベルに達していないものも含まれています。しかし、大変迷いましたが、今回は最低限の添削のみにしました。できるだけ執筆した学生の皆さんの「現在」が記録に残るようにあえてしてみました。残りの大学生活の中で、時々、この報告書の自分のレポートを振り返りながら、自分自身がどれだけ成長できているのかを確認して欲しいと思います。

最後になりましたが、今回、学生の皆さんに丁寧にお話をしてくださった皆さん、今津町の是永宙さん、上針畑の勅使川原学さん、藤原治文さん、廣清乙葉さん、そしてその他の関係者の皆様には心より感謝いたします。拙い報告書です。事実関係に関して、間違いがあるかもしれません。また、勘違いをしている部分もあるかもしれません。どうかご容赦ください。ただ、ご丁寧にお話しくださったことは、学生の皆さんの記憶に残り、何らかの形で個々人の成長につながるものと確信しております。本当にありがとうございました。

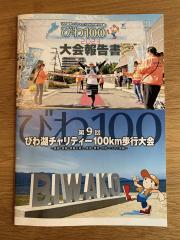

「びわ100 2023」の大会報告書

▪️昨日、第9回 びわ湖チャリティー100km歩行大会「びわ100 2023」の大会報告書が届きました。チャリティーということで、大会参加者の参加費や協賛金を含めた収入から、180万円が複数の団体に寄付されました。琵琶湖の周りを歩いて琵琶湖のために活動している団体を応援するわけです。

▪️昨日、第9回 びわ湖チャリティー100km歩行大会「びわ100 2023」の大会報告書が届きました。チャリティーということで、大会参加者の参加費や協賛金を含めた収入から、180万円が複数の団体に寄付されました。琵琶湖の周りを歩いて琵琶湖のために活動している団体を応援するわけです。

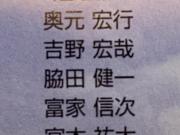

▪️私は、これまでこの「びわ100」を5回完歩しています。ただし、昨年は雨も降ってきてかなり大変なウルトラウォーキングになりました。報告書には以下のように書かれていました。申込者805名、当日歩行者723名、棄権者82名、完歩者498名、リタイア者225名、完歩率68.8%。完歩率があまり高くないのは、雨でコンディションが相当悪かったですからね。50kmを超えたあたりで、足の裏は雨水でふやけて真っ白でした。というわけで、完歩したので、完歩者の名前の一覧の中に、自分の名前を見つけることができました。

▪️年代別申込者ですが、10代9名、20代77名、30 代87名、 40 代206名、 50 代269名、 60 代130名、 70 代26名、 80 代1名でした。すごいですね、80代で完歩。26時間26分の成績を残しておられます。この方のように80代になっても歩けるでしょうか。というのも、気になることがあるのです。60 代130名から70 代26名とガクンと減ってしまうことが気になるのです。 70代になると途端に申込者が減っています。やはり70代で体力が相当落ちるのでしょうね。私も、今年から高齢者(前期高齢者)になったわけですが、どこまで体力を維持し続けることができるでしょうね。前期高齢者の段階で蓄積した体力を、後期高齢者になってもどれだけ維持できるのか。そのあたりなんでしょう。

▪️おそらく、今年の秋も歩くことになると思います。これまでの「びわ100」関連のこと、このブログで詳しく報告しています。

二日連続で交流

▪️28日、大学で事務仕事に取り組み、晩は京都に出かけました。滋賀県水産試験場の根本 守仁さんと、京都四条の小料理屋さんで湖魚を楽しみました。楽しい時間を過ごしました。この小料理屋さんは、看板には湯豆腐と書いてあるのですが、私の中では川魚(淡水魚)のお店です。で、お店の中での会話。根本さんによれば「琵琶湖ではホンモロコはそれなりに獲れている」のに、女将さんは「なかなか仕入れることができない…」と困っておられました。これ流通の問題なんでしょうね。こちらのお店では、ビワマスをいただけるのですが、女将さんが西浅井漁協に発注されています。昨日も、美味しいビワマスをいただきました。写真は、根本さんと。二軒目です。今度は、立ち飲み。根本さん、とても愉快な人で、一緒にいて幸せな気持ちになります。根本さん、また飲みに行きましょう。しかし、私の目つき悪いですね…。歳をとって、瞼が下がってきて…。眼瞼下垂(がんけんかすい)っていうのかな。おじいさんですね。

▪️28日、大学で事務仕事に取り組み、晩は京都に出かけました。滋賀県水産試験場の根本 守仁さんと、京都四条の小料理屋さんで湖魚を楽しみました。楽しい時間を過ごしました。この小料理屋さんは、看板には湯豆腐と書いてあるのですが、私の中では川魚(淡水魚)のお店です。で、お店の中での会話。根本さんによれば「琵琶湖ではホンモロコはそれなりに獲れている」のに、女将さんは「なかなか仕入れることができない…」と困っておられました。これ流通の問題なんでしょうね。こちらのお店では、ビワマスをいただけるのですが、女将さんが西浅井漁協に発注されています。昨日も、美味しいビワマスをいただきました。写真は、根本さんと。二軒目です。今度は、立ち飲み。根本さん、とても愉快な人で、一緒にいて幸せな気持ちになります。根本さん、また飲みに行きましょう。しかし、私の目つき悪いですね…。歳をとって、瞼が下がってきて…。眼瞼下垂(がんけんかすい)っていうのかな。おじいさんですね。

▪️そして29日、昨日のことになりますが、原田達先生が72歳にして「姫路城マラソン」を4時間55分で完走されたことを知り、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いをしました。「利やん」ご常連のKさんとNさかもご参加くださいました。一番お若いのが、Kさん。それでも全員還暦は超えていて、「おじいさん大集合」って感じですね。ひさしぶりに4人が揃いました。まあ、この年齢ですから、私も含めて体の調子はどうだとか、親世代の介護のことだとか、まあそんな話が中心になるわけです。これはどなたも同じだと思います。それなりの年齢になると、こんな感じになりますよね。

▪️そして29日、昨日のことになりますが、原田達先生が72歳にして「姫路城マラソン」を4時間55分で完走されたことを知り、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いをしました。「利やん」ご常連のKさんとNさかもご参加くださいました。一番お若いのが、Kさん。それでも全員還暦は超えていて、「おじいさん大集合」って感じですね。ひさしぶりに4人が揃いました。まあ、この年齢ですから、私も含めて体の調子はどうだとか、親世代の介護のことだとか、まあそんな話が中心になるわけです。これはどなたも同じだと思います。それなりの年齢になると、こんな感じになりますよね。

▪️写真について説明します。「利やん」のご常連は、たいがい焼酎のボトルをキープされているのですが、今日は、それぞれのボトルを持って「記念写真」を撮りました。どういうわけか、川北さんは微妙に残しつつ2本の焼酎をキープされていました。原田先生は、龍谷大学を早期にご退職になって8年になるので、私のように「利やん」にふらりと立ち寄ることはなくなり、なかなか焼酎が減りません。というとで、さかんに私たちにご自身の焼酎を飲むように勧めてくれました。原田先生のお友達の皆さん、ご協力??ください。2枚目の写真は、「利やん」をお暇して、JR大津駅で原田先生と一緒に撮ったものです。原田先生には、龍谷大学に勤務されている時から、いろいろお世話になりました。ご退職後もこうやって会っていただけることを幸せなことだなと思っています。

瀬田キャンパスウッドデッキ整備の工事

昨日までとは打って変わり、今日はちょっと春のような雰囲気です。空には雲ひとつありません。どこかに出かけたいところですが、事務仕事があり、研究室に出勤しました。今日のキャンパスにはほとんど人が歩いていません。昼からは、吹奏楽部が練習している音がたまに聞こえててくるだけです。しかし、そのの長閑な雰囲気の中で、ウッドデッキの整備工事が進んでいます。結構、大きな音ですかね(^^;;。

このウッドデッキの杉の樹は、滋賀県高島市朽木の森林から切り出したものです。この切り出しにあたっては、瀬田キャンパスの学生の皆さんが見学されましたが、私も同行させていただきました。その時のことを個人ブログに投稿しています。

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

▪️トップの動画は、完成時の様子がわかる大学広報です。山の中から杉の樹を切り出すところを見学していることもあり、このウッドデッキが出来上がることを大変楽しみにしています。下の写真は、今日の工事中の様子です。2号館の中庭にもウッドデッキが整備されるようです。新学期、学生の皆さんは驚くでしょうね。このような工事をしているからだと思いますが、今年の卒業式は、瀬田キャンパスではなく、近くにある県立体育館をお借りして挙行することになっています。この整備工事で、樹心館前は芝生になるようです。これまで、どちらかというとただ通過するだけの場所でしたが、新年度からは、瀬田キャンパスのシンボルとも言える樹心館の前で、多くの学生の皆さんがキャンパスライフを友達と一緒にさらに有意義に過ごしてくださるのではないかと思っています。

八味丸

▪️今朝、撮りました。左が血糖を尿と一緒に排出するように促す薬と血圧を下げる薬です。毎朝、1錠ずつ飲むことになっています。右の八味丸、この前富山に旅行した際に観光で見学した和漢薬・漢方の薬店で購入したものです。

▪️今朝、撮りました。左が血糖を尿と一緒に排出するように促す薬と血圧を下げる薬です。毎朝、1錠ずつ飲むことになっています。右の八味丸、この前富山に旅行した際に観光で見学した和漢薬・漢方の薬店で購入したものです。

▪️昨日は月1回のクリニック、医師に両方飲んでも良いか伺ってみました。「いいですけど。今お飲みの薬の1/10も効果が無いですよ」と、否定的なご意見でした。でも飲んでも構わないとのことなので、せっかくだから飲み始めました。毎食後小さな粒を10粒。白い10個の穴の空いた匙で瓶から丸薬をすくいとって飲みます。左の西洋医学の薬はピンポイントで強い効果があるわけですが、右の和漢薬は、「腎」機能をじんわりと整える効果があるようです。まあ、信じて飲んでみることにしましょう。まあ、毎食後10粒というのが面倒ではありますが。この瓶を持ち歩くわけにはいきませんから、昼食後の分については、小さな袋に入れて持参するようにします。

「一病息災」と「怪我の巧妙」

▪️今日は、午前中は公益財団法人・平和堂財団の「夏原グラント」の審査会でした。「夏原グラント」では、「びわ湖およびその流域の自然環境の保全」に取り組むさまざまな実践活動、教育活動、研究活動に対して、その活動資金を助成を行っているのですが、今日は、その書類審査の日でした。審査会は午前中に終了し、午後からは瀬田キャンパスに向かい、「社会共生実習」の事務処理や、自分の研究費の事務処理のための作業を行いました。年度末に向かっていますから、いろいろあるんです。今月中にやらなくてはいけない作業が、あと3つあります。なかなか気持ちが落ち着きません。

▪️事務処理をいったん終えて、そのあとは、月1回の通院でした。かかりつけのクリニックで、毎月1回、血液検査をして血糖値の状況をチェックしてもらっています。今回は、HbA1cは「5.4」て正常の範囲内にありました。HbA1cは、糖化ヘモグロビンがどのくらいの割合で存在しているかをパーセント(%)で表したもので、過去1~2ヶ月前の血糖値を反映しています。つまり、きちんとコントロールできているということになりす。ちなみに、肝臓関係の数値等も正常の範囲内なんです。みなさんご存知のように、酒は呑んでいるんですが。ただ、糖質を含む日本酒やビールは呑まないようにしています。呑むのは、ウイスキーと焼酎。蒸留酒で糖質を含まないものですね。ウイスキーも薄いハイボール、焼酎の湯割りになります。食事の方も、糖質をできるだけとらず、ベジタブルファースト(まず野菜から、しかもしっかり食べる)を実践しています。この食生活に慣れてきているので、HbA1cも適正な数値を維持できているのではないかと思います。

▪️「無病息災」という言葉があります。「病気をせず元気であること」という意味ですね。それに対して「一病息災」という言葉もあります。これは、「ひとつくらい病気があった方が、かえって体に気を付けるので健康でいられるし、長生きできる」という意味のようです。長生きできるかどうかは、かなり疑わしいと思いますが、少なくとも自分の健康に注意し、配慮するようになっています。それは、「怪我の功名」なのかもしれません。

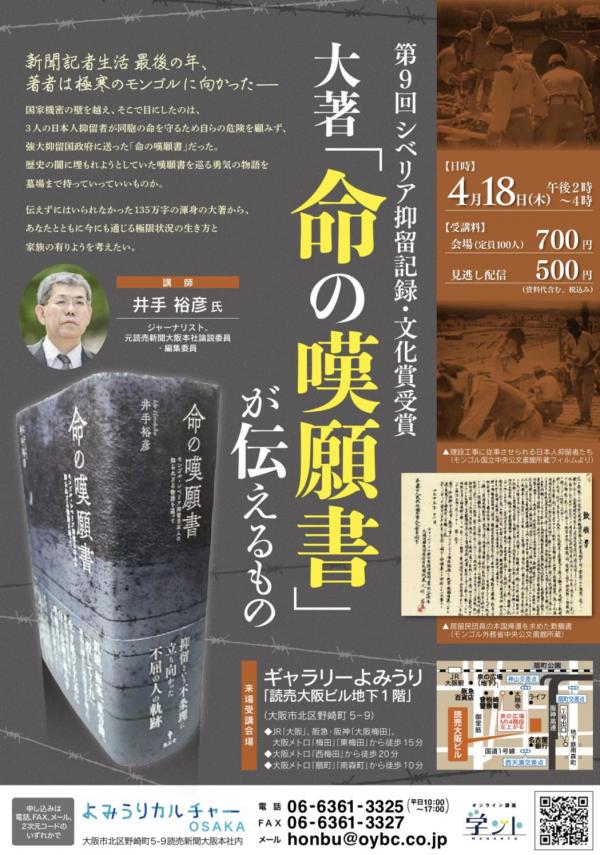

大著「命の嘆願書」が伝えるもの ジャーナリスト 井手裕彦氏講演会4/18

▪️『命の嘆願書』の著者であるジャーナリスト・元読売新聞大阪本社論説委員・編集委員の井出裕彦さんの講演会です。『命の嘆願書』は、以下のような書籍です。

新聞記者生活の最後の年 著者はモンゴルへ向かった。「命」の呼称がある文書と言えば、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツ の迫害から逃れようした多くのユダヤ人にリトアニアの日本領事館領事代理だった 杉原千畝が発給した「命のビザ」が知られる。一方、私が見つけた「命の嘆願書」 はモンゴルやロシアの公文書館の奥深くに「外交文書」や抑留の「公的記録」とし て厳重に保管され、誰の目にも触れず、歴史の中に埋もれようとしていた。 こんな抑留者やその妻、母、子がいた真実を置き去りにしたまま、出会った記録を 墓場まで持っていっていいものだろうか。新聞社を後にして筆を執ってから脱稿ま で三年を要したが、私は伝えずにはおれなかったのである。

▪️井出さんの講演会は、4月18日にギャラリー読売で開催されます。会場参加:700円、オンデマンド受講:500円 です。詳しくは、こちらをご覧ください。

杉岡孝紀先生のこと

▪️土曜日の若林義人監督退職パーティーの際、来賓としてお越しになっていた入澤崇学長から、「今連絡があり、杉岡先生が亡くなられました」と小さな声で教えていただきました。杉岡先生は文学部に勤務されていますが、以前は、農学部にもご所属の時期がありました。龍谷大学では、「仏教の思想」という授業が必修になっており、それぞれの学部のこの授業を仏教を専門とされる教員が担当するのです。そのようなわけで、以前、杉岡先生は農学部に所属されていました。私は社会学部に所属しているので、杉岡先生とは深い交流はありませんでした。杉岡先生が学内で研究発表されている時にお話をお聞きした程度です。ただ、私がセンター長を務める龍谷大学世界仏教文化研究センターでは、杉岡先生に副センター長をお勤めいただいていました。センターの会議はその多くはオンラインではありますが、杉岡先生には、その会議の際にいろいろお世話になりました。

▪️昨日は杉岡先生のお通夜の日でした。葬儀場には、たくさんの僧籍を持つ方たちが集まっておられました。そのことは服装からわかりました。おそらくご同僚や後輩、大学院や学部の指導学生の方たちなのでしょう。葬儀場に入られたときには、身体の中から溢れてくるように南無阿弥陀仏とお念仏を唱えておられていました。自分の意思とは別にお念仏が口から出てくるというふうにしか感じられませんでした。葬儀の導師は、杉岡先生が住職をお勤めの岐阜県のお寺のお近くのお仲間の方でした。「正信念仏偈」を唱えました。お通夜に参列された方達の多くが僧侶であることから、場内には「正信念仏偈」を唱える声が響き渡りました。最近、通夜や葬儀に参列することが少しずつ増えてきましたが、今までこのような経験をしたことはありません。

▪️通夜は枚方で行われましたが、枚方に向かう途中、「りゅうこうブックス」という龍谷大学宗教部が発行している講演録を収めた冊子の、杉岡先生のご講演を読み直していました。ひとつは、「他者とは誰なのか」、そしてもう一つはこのYouTubeの動画にある「人間は一本の管、だが苦悩する管である」というタイトルのご講演です。私は、この杉岡先生の講演録を読んで、直接、先生がお考えになる「他者」という問題について、詳しくご教示いただきたいと思っていましたが、それは叶わないことになりました。大変残念です。「りゅうこくブックス」のバックナンバーのリンクも貼り付けておきます。

若林義人監督退職記念パーティー

▪️24日(土)、京都コンサートホールでの退職記念コンサートに引き続き、ホテルグランヴィア京都で、若林監督の退職記念パーティーが開催されました。

▪️私と若林監督との最初の出会いは、瀬田キャンパスの生協食堂で開催された教職員の交流会(パーティー)の場だったと記憶しています。混み合う会場の向こうの方から、私の方に向かって来られるお二人の方がおられました。若林監督と児玉コーチでした。その時は、私がブログに龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会のことや、クラシック音楽のことを投稿していることを知って、わざわざやってきてくださったのです。その時は、簡単なご挨拶と名刺交換だけだったのですが、数年後(たぶん)、2019年に吹奏楽部の部長に就任することになりました。あとで監督ご本人からお聞きしましたが、あの名刺交換が、ある意味で部長就任に向けての「布石」のようなものだったようです。

▪️部長就任後は、元々龍谷大学吹奏楽部のファンでもありますし、吹奏楽の経験はないけれど音楽は大好きでしたから、練習にもたびたび見学に通ってきました。部長の仕事を通して、音楽を楽しんでいた…というのが正直なところなのかもしれません。

▪️部長に就任してすぐに気が付いたこと、それは吹奏楽部の「部訓」でした。吹奏楽部の「部訓」は「音楽・感謝」です。世の中一般の部訓と比較して、なんだかシンプル過ぎるな〜というのが最初の印象でした。しかし、すぐに「音楽・感謝」の意味がわかってきました。大学の、それも龍谷大学の吹奏楽部に所属して音楽に取り組むということは、相当の時間とエネルギー(体力、精神力、そして経済力も)を吹奏楽のために費やすことになることにきがついたからです。もちん、個々の部員の皆さんは、しっかりと自分自身をコントロールされているわけですが、その背後には、応援してくださるご家族の皆様、励ましてくれる友人たち、楽器や音楽を指導してくださる指導者の先生方、そして練習場や活動資金に関して活動を応援してくれている龍谷大学、演奏会で自分の音楽を聴いて感動してくださる観客の皆様(そうやって感動していただくことが一番の励みになります)、いろんな方たちの存在があるのです。自分たちが、大好きな音楽に取り組み、全国一の学生バンドとして評価していただけるのは、そのような方たちの存在抜きには考えられない。それが、「音楽・感謝」の部訓の意味なのではないかと、私はずっと思ってきました。

▪️記念パーティでは、いろんな方達とお話をしました。パーティー会場を巡っていると、同い年のOBの方がいらっしゃいました。その方と、同じテーブルにいた方達は、そのOBの方の先輩でした。1970年代、吹奏楽部はまだ同好会のような小さな存在でした。本当に音楽が好きで、吹奏楽に取り組みたいという純粋な気持ちから活動をされていました。もちろん、いろんな問題や課題が発生していたようです。しかし、それらを乗り越えて活動を継続してきてくださったからこそ、今の龍谷大学吹奏楽部が存在しているのです。現在200名(卒部した4回生も含めて)を超えるまでに成長した吹奏楽部の、最初の礎、小さいけれどもしっかりと礎を築いてくださったOBOGの先輩方に心より感謝したいと思います。

▪️今回の記念行事では、OB・OG会の皆さんがしっかり準備と運営をしてくださいました。若林監督のご退職というタイミングで、OB・OG会の結束力が一層高まったように思います。大学の課外活動は通常4年間のみです。OB・OG会の同窓会活動がなければ、交流することはありません。そのあたりのことを、部長として少し気にしていました。今回のコンサートとパーティーにより、OB・OG会の活動がさらに活発になるような気がしています。そして、組織力を強化していただき、現役の部員の皆さんの音楽活動を、笑顔で静かに支えていけるような存在になっていただきたいと思います。期待しています。写真についても説明いたしましょう。

▪️1枚目は、OBの方1人を離さないうにして、スピーチをする若林監督です。ひょとして、若林監督はシャイ…なんでしょうか。2段目左は、竹林先生とのツーショット。竹林先生には、フルートのご指導はもちろんのこと、バンド全体のことについても細かなご指導をいただいています。コンクール等では、本当にお世話になっています。感謝です。2段目右は、私も写っています。龍谷大学吹奏楽部が大変お世話になってきた作曲家の酒井格先生と日景貴文先生と一緒に写真を撮らせていただきました。あはは、ミーハーですね。嬉しかったです。3段目右、龍谷大学吹奏楽部の十八番である「ブラジル」です。現役部員とOB・OG会の皆さんが合同で演奏しています。盛り上がりました。実に楽しそうです。動画から画像をカットしたので、少しブレています。指揮をしているのは児玉コーチ、指揮棒ではなくてフォーク。3段目右は、龍谷大応援リーダー部の皆さんに、エールをきっていただきました。ありがとうございます。

▪️パーティーの後は、近くの居酒屋で二次会。現役部員の皆さんとも、もっともっと話をしたかったんですが、ちょっと残念です。それでも、いろんな部員の方達とお話ができました。かわいそうなのは、現役の部員の皆さんは、青いブレザーを着用しており、お酒は厳禁。我慢されている方もおられたでしょう。パーティーを盛り上げてくださいました。パーティーには、関西の他大学の吹奏楽部の指導者の皆様、学外指導者の皆様、お世話になっているたくさんの皆さまがご参加くださいました。ありがとうございました。「音楽・感謝」です。

龍谷大学吹奏楽部特別演奏会「若林義人監督退職記念コンサート」当日のこと

▪️昨日、京都コンサートホールで「若林監督退職記念コンサート」が開催されました。プログラムは以下の通りでした。

【第I部】現役生ステージ

マーチ「ゴールデン・イーグル」(作曲/A.リード)

坂本九コレクション(作曲/坂本九 編曲/金山徹)

プスタ~4つのロマの舞曲~(作曲/J.ヴァンデルロースト)【第II部】OB・OGステージ

ポロネーズ「戴冠の春」本演奏会委嘱作品(作曲/酒井格)

アマポーラ(作曲/J.ラカジェ 編曲/小杉比)

高度な技術への指標 ( 作曲/河辺公一)

さくらのうた (作曲/福田洋介)

シンフォニア・ノビリッシマ (作曲/R.ジェイガー)【第Ⅲ部】合同ステージ

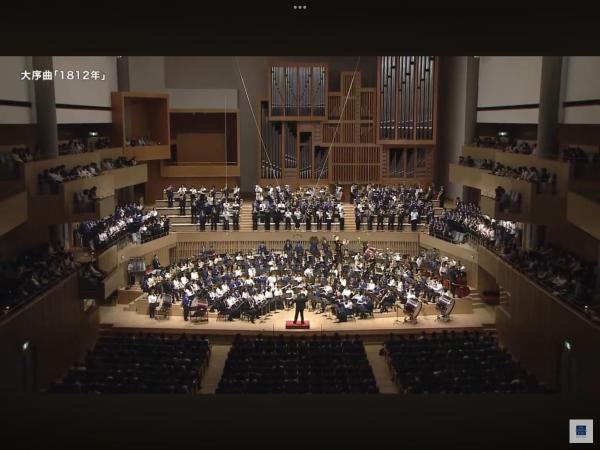

大序曲「1812年」 (作曲/ P.I.チャイコフスキー 編曲/松本昇一)

▪️当日のプログラムは、こちらからご覧いただけます。

▪️教えてもらったのですが、龍谷大学吹奏楽部 OB・OG 会 220 名、龍谷大学吹奏楽部現役生 150 名、あわせて370名の皆さんがこの日、ステージで演奏されたようです。OB・OG会の皆さんは、昨年の秋から、仕事の合間を縫って深草キャンパスや瀬田キャンパスに集まり、練習を積み重ねて来られました。関西に暮らしておられる方はまだ良いのですが、ご自宅が遠方のため、練習ホテルに宿泊して練習に参加された方もいらっしゃった聞いています。

▪️若林監督には40年にわたって龍谷大学吹奏楽部をご指導いただきました。最初の頃に指導を受けられた方は、もう還暦を超えておられます。そのようなわけで、【第Ⅲ部】合同ステージの大序曲「1812年」の演奏は圧巻でした。ステージだけでなくステージの背後にあるポディウム席にも150名ほどの方達が並んでバンダ隊として演奏を行いました。親子以上に年齢差のある方達が、指導を受けた若林監督の指揮のもとで一緒に演奏を行う…。ものすごく感動しました。きっとそれぞれの方が、若林監督との大切な思い出を胸に演奏されたのではないかと思います。ありがとうございました。昨日のコンサート、 YouTubeで配信されました。まだ、録画したものを視聴することが可能なようです。2時間17分20秒のあたりから、「1812年」の演奏が始まります。

▪️コンサートの最後では、入澤崇学長と赤松徹眞校友会会長(前学長)から花束の贈呈が行われました。このことからも、若林監督と吹奏楽部がどれだけ龍谷大学に貢献してきたのかが伝わってきます。コンサートの後は、ホテルグランヴィア京都で記念パーティーも開催されました。たくさんの皆さんと少しずつお話をさせていただきました。そのことは、また別の投稿にしたいと思います。

▪️来年度からの指導体制ですが、定年退職後も、若林義人監督には桂冠指揮者として引き続きご指導いただくことになっています。新たな音楽監督には現在監督補佐をお務めいただいている外囿祥一郎先生が就任され、児玉知郎コーチとともに学生の指導を担っていただくことになります。私事ではありますが、来年度は特別研究員に就任するため、学内ルールで課外活動の部長を務めることはできません。そのため、社会学部の同僚でもある栗田修治先生に代理をお務めいただくことになっています。