2024年度の龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート

▪️吹奏楽部が、今年のサマーコンサートの宣伝を始めました。ということで、私もこのプログで皆さんにお知らせします。6月23日(日)、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(大ホール)で開催します。ゲストは、キューバ出身のトランペット奏者Luis Valle(ルイス・バジェ)さんです。私は、お名前をお聞きしても、よくわかっていないのですが、有名な方のようです。今年の連休中に高槻市で開催される「高槻 JAZZ STREET」にも出演されるようです。5月3日です。こちらをご覧ください。

▪️今回のサマーコンサートは、この4月から音楽監督が若林義人先生から外囿祥一郎先生にバトンタッチされたタイミングでのコンサートになります。今年度、私は特別研究員ということで、部長を社会学部の栗田修司先生におつとめいただいており、私自身は部長ではありませんが、時々、見学に行かせて頂こうと思っています。昨年度までと同様に、吹奏楽部を応援して参ります。

▪️チラシですが、これはマーチングステージ「オヅの魔法使い」をデザインしたものですね。4人が歩いていますが、左から臆病なライオン、主役のドロシー、ブリキの木こり、そして藁のカカシなのかな。どのようなマーチングステージになるのか楽しみです。吹奏楽部のfacebookへの投稿を転載させていただきました。YouTubeでも無料配信されるようです。

こんにちは!

サマーコンサート2024のチラシが完成いたしました🦁

今年は、ゲストにトランペット奏者のLuis Valle(ルイス・バジェ)さんをお呼びし、豪華な3部構成でお届けします🎺

そして、本日からチケットぴあにてチケットの販売も開始されております🎫

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

【チケット】

▼チケットぴあ

(Pコード:266-686)【配信】

当部YouTubeにて無料生配信

14:30 開演(13:30 配信開始)

※ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします!【お問合せ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00〜21:00 日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

contact@ryukoku-windmusic.com

龍大ホームページ「ムスリム等の学生・教職員のための礼拝室を開設」

▪️大学のホームページに、 「ムスリム等の学生・教職員のための礼拝室を開設」という記事が掲載されました。「特定の宗教に利用を限定せず、誰もが利用できる個人の信仰のためのスペース」という点、特に「個人の信仰のためのスペース」という点が大切なのかなと思いました。それぞれの個人の信仰を尊重するという姿勢でしょうか。こういう大学の姿勢には大変共感します。すでに、留学生寮には「礼拝室」があったんですね。不勉強で知りませんでした。

▪️大学のホームページに、 「ムスリム等の学生・教職員のための礼拝室を開設」という記事が掲載されました。「特定の宗教に利用を限定せず、誰もが利用できる個人の信仰のためのスペース」という点、特に「個人の信仰のためのスペース」という点が大切なのかなと思いました。それぞれの個人の信仰を尊重するという姿勢でしょうか。こういう大学の姿勢には大変共感します。すでに、留学生寮には「礼拝室」があったんですね。不勉強で知りませんでした。

▪️この大学のホームページの記事をfacebookに投稿したところ、知り合いの方が、ご自身が勤務されている企業でも同様の部屋が用意されていると教えてくださいました。こちらをご紹介いただきました。

▪️以下は、龍谷大学のホームページの記事を転載いたします。

龍谷大学は、これまで「龍谷大学 SDGs宣言(2022年2月)」(※1)を発出し、「仏教SDGs」の理念を掲げ、国籍や宗教の違いに関係なく、誰もが等しく集い、豊かに学びあう大学づくりに取り組んできました。とりわけ、本学の長期計画のアクションプランに掲げた「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」の推進の一環として、学生の声にこたえ留学生寮に設置している礼拝室に加え、深草キャンパス内にも学生および教職員を対象とした礼拝室を新たに設置することになりました。

現在、イスラム圏からの留学生が約30名在籍しており、2024年4月からはシリアからの避難民学生も1名受け入れています。本施設は、ムスリム等の学生および教職員の使用のみならず、特定の宗教に利用を限定せず、誰もが利用できる個人の信仰のためのスペースとして、本学構成員の宗教的多様性に最大限配慮したものといたします。

【礼拝室詳細】

(1)設置時期 2024年4月から利用開始

(2)設置場所 深草キャンパス4号館3階

(3)設置形態 同時に男女別に各2人程度が利用できる部屋型空間を設置する

(4)設 備 礼拝スペース、足洗い場、イス、マット、入り口表示※1 龍谷大学 SDGs宣言

https://www.ryukoku.ac.jp/sdgs/about/

近所のマツバウンラン

66歳の誕生日を迎えました。

▪️4月15日が誕生日です。というわけで、昨日が66歳の誕生日でした。確実に老いてきているわけですが、そのことをどこまできちんと心の底から受け止めているのかなというと、少し心許ないような気もします。若い時、自分が66歳になる時のことなど、想像していませんでしたし、あえて想像することもありませんでした。その若い頃の生き方の惰性の流れで、まだ生きているような気もします。逆に、すぐに古希(70歳)になって、喜寿(77歳)にもなってしまいそうな、そんな気もしないではありません。もちろん、健康を維持できればの話ですが。一病息災という言葉を大切にしながら、サバティカル(特別研究員)のこの1年を健康を第一にしつつも、きちんと成果を生み出したいと思っています。

▪️4月15日が誕生日です。というわけで、昨日が66歳の誕生日でした。確実に老いてきているわけですが、そのことをどこまできちんと心の底から受け止めているのかなというと、少し心許ないような気もします。若い時、自分が66歳になる時のことなど、想像していませんでしたし、あえて想像することもありませんでした。その若い頃の生き方の惰性の流れで、まだ生きているような気もします。逆に、すぐに古希(70歳)になって、喜寿(77歳)にもなってしまいそうな、そんな気もしないではありません。もちろん、健康を維持できればの話ですが。一病息災という言葉を大切にしながら、サバティカル(特別研究員)のこの1年を健康を第一にしつつも、きちんと成果を生み出したいと思っています。

▪️写真は、娘が送ってくれた桜の盆栽です。何年前だった記憶が曖昧ですが、「母の日」にかな…。私の方で世話をさせていただいていますが、昨年、今年とよく花を咲かせてくれるようになりました。花が咲かない年も何年もありましたが、専門的な知識や技術がないながらも、この小さな桜の盆栽に向き合って世話をしていると、蕾をつけるようになってくれました。そして、花を咲かせてくれるようになりました。ただ、根っこのあたりには、もともと苔でカバーしてあったのですが、苔の方は枯れてしまいましたので、取り除きました。で、誕生日と何の関係があるのか?特にありません。私の66歳の誕生日を祝うかのように花を咲かせてくれました。

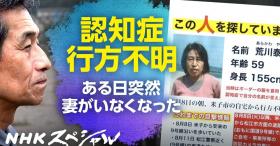

NHKスペシャル「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

認知症やその疑いで、行方不明になった人が10年で倍増、過去最多の1万8000人に。朝起きると認知症の妻がいなくなっていた夫。いったいなぜ?捜し続ける中で、妻のある「意思」に思いが至る。一方、最新技術を使ったまちづくりなど、認知症の人が安心して暮らせる社会を目指す取り組みも始まっている。誰もが認知症の当事者になりうる時代。行方不明になる本人や家族の苦しみとどう向き合うのか。切実な日々を見つめる。

▪️WHO(世界保健機構)と国連が定めた高齢化の定義では、65歳以上の人口が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」日本は超高齢社会となっています。日本は、とっくに21%を超えています。2022年で29%です。このような状況を、人によっては「超超高齢社会」と言ったりします。高齢になるほど認知症の発症リスクは高まります。ですから、平均寿命が高くなればなるほど、認知症患者は増加することが予測されるわけです。こちらが参考になるかと思います。内閣府の「和5年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」です。この白書の中では、「我が国は世界で最も高い高齢化率である」ことや、「65歳以上の者のいる世帯は全世帯の約半数」、「65歳以上の一人暮らしの者が増加傾向」という項目がみられます。私はすでに前期高齢者です。人事(ひとごと)ではありません。まさに自分事の問題なんです。ということで、今回のNHKスペシャル、録画したものをじっくり視聴することにします。

【追記】▪️ 厚生労働省の「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ(身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト)」です。

オーバーナイトハイク、誰が一緒に歩いてくれまれんか。

▪️龍谷大学には、2人1組で京都市内を徹夜で約50キロ歩く「オーバーナイトハイク」という催しがあります。親鸞聖人のご生誕日(5月21日)をお祝いし、その精神を学ぶ学生主催の創立記念降誕会(ごうたんえ)の一環で毎年開催されています。私は、定年退職まであと3年しかありません。その間にこのイベントに参加したいのですが、今年はすでに仕事が入っています。残念。だから、2025年と2026年の2回しかチャンスがありません。このイベント1人では参加できないんです。2人で一緒に、相手がいてくれるおかげで、自分も完歩することができたと感じるところが大切なようです。どなたか、来年度以降、一緒に歩いてくださる方、おられませんかね。

▪️急に歩くと大変なので、2ヶ月前くらいから、5km、10km、20kmと距離を伸ばして、練習の最後、本番の2週間前ぐらいに30km歩けたら、きっと50kmを無理なく歩けると思います。私は、毎年100kmウォーキングに参加してきたので、なんとなく完歩のコツがあるように思っています。個人練習と合同練習を積み重ねると、必ずとは言えませんが、おそらく完歩することができます。

降誕会提灯行列が復活

▪️2019年に吹奏楽部の部長に就任しました。しかし、翌年からコロナ禍が始まり、この動画の降誕会の提灯行列はずっと中止になっていました。こんな行事です。

降誕会(ごうたんえ)とは、浄土真宗の開祖である親鸞聖人のご誕生を祝う行事です。

日中の日差しが和らぎだした午後7時、八坂神社円山公園より、

今年も赤い提灯を提げた学生たちの行進が始まりました。

創立記念降誕会のイベントのひとつである提灯行列は、

30年以上続く恒例行事となっています。

参加者は円山公園から三条の河川敷を目指し、四条通、河原町通を

歩きます。参加者は常燈明に見立てた提灯を携えて行列に

参加することにより、龍谷大学の建学の精神である、

「平等、自立、内省、感謝、平和」を身近に感じることのできる行事です。

▪️この行事が5年ぶりに復活します。吹奏楽部も新しいパレードコスチュームで参加します。私は今年度部長ではないのですが、この行事に参加しようと思います。楽しみです。動画は、2019年のものです。

“5年ぶりに、再起動”

龍谷大学でしか経験出来ない伝説のイベント”提灯行列”がついに復活!

円山公園から河原町御池(京都市役所前)までを、提灯を持って練り歩く壮大なイベントです。

応募はこちらのフォームまで!

(事前応募必須です)https://t.co/R05je500LH#龍谷大学 #創立記念降誕会 #タンエ pic.twitter.com/snmFNcyjPO— 龍谷大学創立記念降誕会実行委員会 (@goutane) April 9, 2024

娘と息子

▪️昨日は、午前中、荷物が届きました。娘からでした。明日で66歳になるのですが、誕生日のプレゼントでした。「白州」です。サントリーが蒸留しているシングルモルトのジャパニーズウイスキーです。しかも、「サントリーウイスキー100周年記念蒸溜所ラベル」です。先日のことですが、娘に「誕生日プレゼントは何がいい?」と聞かれたんです。でも66歳になる父親の頭には何も浮かんできませんでした。もう、物欲がなくなってきているの…ですかね。で、頑張って考えて、この「白州」をリクエストしました。何か「今日はええ日やったな」と思える日の晩に、少しずついただきタイト思います。

▪️5月の連休には、娘の家族が孫も一緒にやってきます。3世代でキャンプをしようという提案をもらっています。まだ、現実に実行するかどうかはわかりませんが、孫達に会えることを楽しみにしています。

▪️昨日、午後からは神戸で暮らしている息子の家に遊びにきました。左の中華の本は我が家にもあります。親子だから食の志向が似ているのでしょうか。右は息子の彼女の本です。昨日は、この本の中の、オカラパウダーと人工甘味料とココアパウダーを使ったブラウニーをご馳走してくださいました。病気で甘いものが食べられない私のようなものでも、食べられるスイーツなんですね。彼女のお心遣いも含めてとても嬉しかったです。夕食は、芦屋の日本料理店で、息子達と一緒に楽しみました。息子にご馳走してもらいました。

▪️昨日は、ひさしぶりの神戸でした。神戸出身ですが、なかなか神戸まで行くことができません。海と六甲山に挟まれたあの地形は、私の原風景のような感じです。だから、大津に転居しても、琵琶湖と比叡山地に挟まれた湖西地域に暮らしているのかもしれません。そうそう、息子達とは、今度は、神戸の街中で本物の中華料理を楽しむことを約束しました。

桜と琵琶湖

▪️今年度は、特別研究員。自宅と大学の研究室で本の執筆に集中する予定です。自宅で仕事をしていると、身体を動かすことがありません。書斎の椅子にずっと座っていると大変不健康です。新型コロナの感染拡大している頃、自宅に籠ることになりました。自宅からオンラインで授業をしていました。あの頃は、本当に身体を動かすことがなく、足腰が弱っていったように思います。そうならないように、大学の研究室でも仕事をすることにしたのです。あと、自宅にいるときも、運動をしなくてはいけませんね。日々の生活の中に、運動を組み込まないといけません。ちょっと考えます。

▪️今日は、気分転換も兼ねて、近くの公園に散歩しました。ここからは、琵琶湖の北の方、北湖までよく見えます。というわけで、琵琶湖と桜を楽しみました。琵琶湖大橋や沖島ははっきり見えますが、伊吹山は霞んでいます。鈴鹿の山々も霞んでいますね。春らしい風景かな。残念ながらこの公園からは竹生島は見えません。

シャガとシバザクラ

▪️昨日は夕方まで自宅で仕事をしていたので、気分転換に庭仕事をしました。この季節、我が家の庭でちょっと大変なのがシマトネリコです。シマトネリコは常緑樹なんですが、春になると古い葉が黄色になって落葉します。新陳代謝のようなものですかね。どんどん落ちてくるシマトネリコの黄色くなった葉を掃除するのが、なかなか面倒です。というのも、箒で掃除するだけでなく、手で取り除くものもあるからです。手で取り除く方が多いかも…。で、このシマトネリコの樹には、小鳥の巣箱をかけてあります。先月は、シジュウカラがこの巣箱に出入りしていたのですが、その後、気配が消えてしまいました。どうしたんでしょうね。結局、「この巣箱はあかん」と見捨てられたのでしょうか。そうだったら、残念だな〜。

▪️本格的な春になり、我が家の庭では次々に花が咲いていますが、今日はシャガが咲いていることに気が付きしまた。トップの写真はシャガです。それからシバザクラも咲き始めました。ところが、このシバザクラ、どうもうちの庭にはなかなか定着してくれません。お世話になっている庭師さんにお願いをして、やっとここまで回復しましたが、一部が枯れて裸地になってしまいました。今度は自分でシバザクラの苗を植えてみようかなと思っています。来年の春には、楽しめるかな。そうそう、夏に向けて、花の苗を買ってきて鉢植えも飾ってみることにしました。