庭の世話ができないと…

▪️今週は仕事で忙しくしていたので、庭の世話がなかなかできませんでした。この季節、シマトネリコの古い葉が黄色になって大量に落ちてくるので、2日掃除をしないと、結構大変なことになってしまいます。今日は、箒で履けないところは手で落ち葉を拾いながら、雑草を抜き、亀の飼育箱の水を換え、庭全体に水をやりました。

▪️少しずつタイミングをずらしながら、いろんな種類の花が咲いています。シバザクラはもう終わりですね。完全に終わったら、1株ごとに剪定をする予定です。シャガも終わりが見えてきたかな。写真ですが、1段目左はラベンダーです。今年は昨年以上にたくさんの花が咲きました。少し背丈が大きくなってきたので、剪定もしなくてはいけません。1段目右、ヒューケラです。ヒューケラは葉を楽しむ品種ですが、このような細い茎を伸ばして、小さな花が咲きます。2段目左、コデマリです。漢字で書くと小手毬。小さな円形の花が10~20輪ほど集まって手鞠状になるからのこの名前なのでしょう。2段目右、スズランです。親戚の家の庭にたくさん咲いているのを一ついただいてきて、昨年移植してみました。今年も無事に咲いてくれました。3段目左、家族が作った寄せ植えです。勢いが出てきました。3段目右、最後の白い花はヒメウツギ。たくさんの昆虫達が蜜を求めて集まってきます。他の鉢植えは、少し摘心(ピンチ)して夏場にたくさんの花をつけてしっかり咲いてくれるように世話をしました。写真はありませんが、シランも咲いています。また、ジャーマンアイリスが蕾を作り始めました。

▪️ このように次々に花が咲いてくれる庭を私自身が作ったわけではありません。こういうふうに花が順番に咲く庭に、お世話になっている庭師さんが設計し造ってくださったのです。私は、その設計がうまく実現するように世話をしているだけなのかもしれません。

山仲善彰さんの告別式

▪️かつて滋賀県庁に勤務され、野洲市長も務められた山仲善彰さんが、4月28日にお亡くなりになりました。享年73歳。本日、野洲市の野洲川斎苑で告別式が営まれました。私も、山仲さんとのお別れをしてきました。

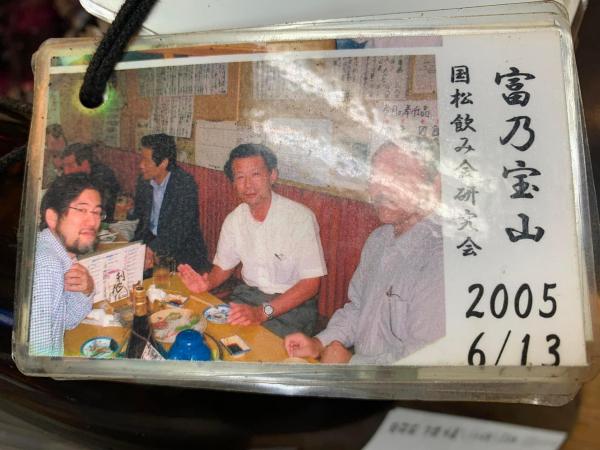

▪️この写真、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の私の芋焼酎のボトルにぶら下がっているカードの束の中の1枚です。2005年6月13日に、山仲さんと一緒に飲んでいることがわかります。今から19年前ですね。私は2004年から龍谷大学に勤務していますので、2年目ですね。おそらく、滋賀県庁の琵琶湖漁業環境動態調査会議か、面源負荷削減対策検討委員会に参加した頃の、それらの後の呑み会かと思います。この日、新しく芋焼酎の一升瓶をキープしました。「利やん」では、ボトルをキープするたびに写真を撮ることになるので、こうして記録が残るのです。この時は、当時、滋賀県立大学に勤務されていた國松孝男先生と一緒の「呑み」だったのですね。みんな、若いです。私などは、髪もふさふさ真っ黒、髭も真っ黒です。

▪️山仲さんとは、この時以外にも酒席をご一緒させていただきました。この時が一番最初だったのかな、記憶がはっきりしません。山仲さんは、頭の回転がとても速く、ストレートに発言される方でした。そのようなこともあり、受け止める方達の印象は様々だったと思いますが、私はそういう山仲さんと仲良くさせていただきました。もっと、山仲さんと一緒の「呑み」の機会が欲しかったですね。もっとお話を伺いたかったです。残念です。

▪️山仲さんは、野洲市長を3期12年お勤めになりました。これは、8年前の投稿の掲載した写真です。真ん中で膝をついておられるのが山仲さんです。この時は、野洲市長として、このような手作り感満載の「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」にもご参加くださいました。これは「ヨシ群落保全審議会」メンバーの方達が集まって行ったワークショップです。山仲さんは、滋賀県庁に勤務されていた時は、琵琶湖環境部長をお勤めになっていましたから、知識と経験を豊富にお持ちで、審議会でも非常に積極的にご発言いただいていましたが、公務がご多用の中、この検討会にもご参加くださり、他の皆さんと一緒にワークショップにも取り組んでくださいました。

【関連投稿】▪️よろしければ、「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」をお読みいただければと思います。

新しい歯ブラシ

▪️昨日は、歯の定期検査でした。掛かりつけの歯科医院で、歯科衛生士さんに歯のチェックと掃除をしていただきました。3ヶ月ごとにお願いをしています。今のところ歯茎に問題はないようですが、加齢とともに歯茎が後退していくのは仕方のないことのようです。そのため、エナメル質のない象牙質のところが少し現れてきて、そこがよく磨けていないというご指摘をいただきました。そこから虫歯になったりするので要注意です。

▪️昨日は、歯の定期検査でした。掛かりつけの歯科医院で、歯科衛生士さんに歯のチェックと掃除をしていただきました。3ヶ月ごとにお願いをしています。今のところ歯茎に問題はないようですが、加齢とともに歯茎が後退していくのは仕方のないことのようです。そのため、エナメル質のない象牙質のところが少し現れてきて、そこがよく磨けていないというご指摘をいただきました。そこから虫歯になったりするので要注意です。

▪️昨日は、歯の磨き方に着いても丁寧にご指導いただきました。また、プラスチックの厚みが薄い歯ブラシを使い(写真の左)、歯茎に対しては45度の角度に毛先をあててハブラシを5mm幅程度で動かすことで、歯と歯茎の隙間をきれいにすることができるということも教わりました。また、歯並びの悪いところについては、隙間を磨くための専用の歯ブラシ(筆みたいな感じ/写真の右)についても紹介してもらいました。ということで、早速、購入して昨晩から使っています。糖尿病は万病の元と言われますが、歯は健康の元ですからね。最期まで、自分の歯で食事ができるように歯のケアには勤めたいと思います

游珮芸さんの『台湾の少年』のこと

▪️台湾の国立台東大学に勤務する游珮芸(ゆう・はいうん)さんのことについて投稿します。游珮芸さんと出会ったのは、今から27年も前のことになります。流域環境に関する「文理融合」の巨大なプロジェクト(日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業)の中で出会いました。彼女は、お茶の水大学大学院で児童文学の研究で学位を取得されました。そのあと、游珮芸さんの専門は児童文学ですが、PDとしてプロジェクトの事務局に入ってプロジェクトを支えてくださいました。その後、ずっとお会いするチャンスはありませんでした。ただ、facbookが登場してからは、このSNSを通して繋がっていました。そのおかげで、今からは5年前のことになりますが、2019年に游さんやかつての仲間と京都で再開しました。

▪️今度は台湾でお会いする約束になっていたのですが、コロナ禍のために実現することはできませんでした。ただ、その後もFacebookを通して児童文学者としてのお仕事の様子をずっと拝見してきました。最近の大きな出来事は、彼女が出版した『台湾の少年』ですね。日本語で言うと漫画なんですが、画風はフランスのバンド・デジネ風です。私は、日本語にも翻訳されたものを読ませていただきました。その後、日本だけでなく、この『台湾少年』は、世界的にいろんな国々で話題になっています。素晴らしいことです。この漫画の主人公である蔡焜霖さんは実在の人物で、私もfacebookでもお友達になっていただきました。台湾を訪問してぜひご挨拶したかったのですが、とても残念なことに、昨年、お亡くなりになりました。

▪️この『台湾の少年』、フランスでも受賞しました。この記事「台湾の漫画作品、仏文学賞受賞 作者の游さん『世界に知らせたい』」をお読みください。フランスのギメ東洋美術館が主催する「エミール・ギメ アジア文学賞」で、今年新設されたグラフィックノベル部門の受賞作品に選ばれた事を知らせる記事です。フランスの「ル・モンド」にも記事が掲載されたようです。

【追記】▪️関連投稿です。「『台湾の少年』刊行記念 トークイベント」

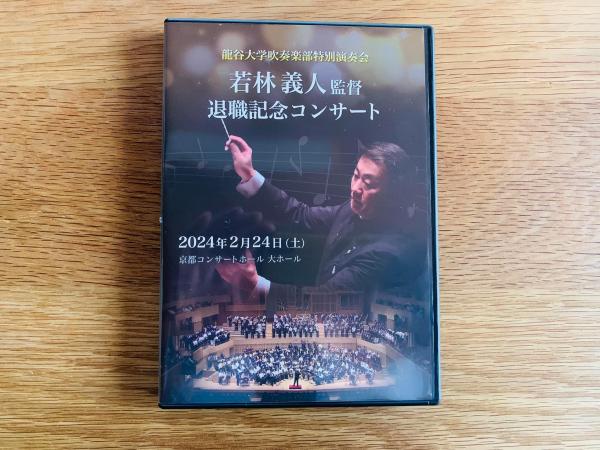

龍谷大学吹奏楽部、世界へ挑戦!!

【龍谷大学吹奏楽部、世界へ挑戦✈️】

龍谷大学吹奏楽部は、今年7月

スイス・チューリッヒで行われます

” World Youth Music Festival “に出場いたします🇨🇭より多くの人へ、龍谷大学吹奏楽部の音楽をお届けできるよう練習に励みます!

ご声援のほど、よろしくお願いいたします! pic.twitter.com/DDSRjGXHja

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 30, 2024

▪️龍谷大学吹奏楽部は、スイスで開催される音楽祭に出場いたします。どうか、応援よろしくお願いいたします。2017年、龍谷大学吹奏楽部は日本で唯一招聘を受け、コンテスト最上位クラスであるトップクラス部門において第1位を受賞しました。

2024年度 平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式

▪️先週の土曜日、平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式が開催されました。「夏原グラント」では、2012年より、「NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して」支援を行っています。この「夏原グラント」に関しては、これまでもこのブログに投稿してきました。私は、2014年からこの助成の審査員を務めています。今年で10年目なんですね。この助成が開始してから、延べ600団体以上に助成を行い、助成金総額は1億5千万円を越えているそうです。この手の助成金としては、相当な実績を有しているのではないかと思います。

▪️この日は、高橋滝治郎さんにお会いしました。高橋さんは、伊吹山麓で、「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の会長として活動されています。伊吹山の植物を鹿害から守る活動をされているのです。「夏原グラント」に対しては、伊吹山麓の貴重な植物を鹿の食害から守るために、金属柵を購入して獣害作を設けたいという申請されていました。

滋賀県米原市の伊吹山の三合目には、ユウスゲをはじめ、貴重な植物が確認されています。しかし、近年はシカによる食害が問題となっています。そこで冬の強風や積雪に耐久性のある金属柵を設置して獣害を防止します。

▪️助成金で金属柵だけを購入させてもらいたいというのです。なんというか、大変潔いというか、非常にわかりやすい(効果も期待できる)申請でした。審査の結果、高い評価で採択されました。各団体の助成金額については、こちらに公表されています。

▪️もちろん、私は高橋さんが会長されている団体が申請されていることを書類審査の時まで知りませんでした。いっぽう、高橋さんの方も、私が審査員をしていることをご存知なかったと思います。高橋さんと知り合ったのは、私が、世界農業遺産申請に向けてのサポートをさせてもらっている時でした。その時、高橋さんは滋賀県庁の農政水産部長をされていました。今では、「琵琶湖システム」は、国連FAOに世界農業遺産として認定されていますが、FAOの審査を受けるためには、その前にまずは日本の農水省から「日本農業遺産」に認定される必要がありました。高橋さんは、その段階で滋賀県農政水産部長をされていたのです。ということで、高橋さんとツーショット。ずいぶんい前からお約束していただいているのですが、高橋さんから伊吹山の植物のことをいろいろ学びつつ、山頂まで登山ガイドをしていただくことになっています。もっとも、昨年、登山道の大規模な崩壊があり、伊吹山は入山禁止となっています。早く、再開してほしいです。楽しみです。その前に、登山靴買わなくちゃ。

▪️「夏原グラント」に話を戻しましょう。贈呈式の後は、記念写真を撮影して、交流会が開催されました。交流会では、いろんな方達とお話をすることができました。私は、滋賀県ヨシ群落保全審議会のメンバーということもあり、審査とは別に、個人的な関心として琵琶湖のヨシ帯の保全に関心があります。ということで、「ヨシの活用によるヨシ原の保全 」に取り組む、「まるやまの自然と文化を守る会」の代表で、「特定非営利活動法人まるよし」理事長の宮尾陽介さんからは、琵琶湖の代表的なヨシ軍楽である西の湖でヨシの利用と保全に取り組む関係団体の大変興味深いお話を聞かせていただきました。「夏原グラント」とは別に、お話を伺いにいく約束をさせていただきました。

▪️「けいはんな記念公園における里山管理事業」 の「コナラ会」のメンバーである稲本雄太さんとも、ゆっくりお話をすることができました。「夏原グラント」の助成金が、どれだけ活動の発展につながったかについて、また活動されているエリアの生物多様性を高めていることについても説明してくださいました。生物多様性が高まったことを、昆虫標本等や科学的な調査のエビデンスに基づいて評価を行っておられるようです。そのうちに、「自然共生サイト」に登録されるかも知れませんね。

▪️学生の皆さんも助成を受けています。「有機農法拡大 /立命館大学経営学部プロジェクト団体」である「丹後村おこし活動チーム」の皆さんです。今年度から助成を受けておられます。ということで、「夏原グラント」で有機農業に取り組む先輩団体「持続可能な集落棚田のための環境保全型ネオ・スモールファーマー発掘プロジェクト」に取り組む特定非営利活動法人「スモールファーマーズ」さんを紹介しました。「スモールファーマーズ」さんも、代表の岩崎吉隆さんとは、これまたちょっとした知り合いだったからです。一昨年度から、高い評価とともに助成を受けておられます。こうやって、団体間を交流会で繋いでいくのも審査員の役目なのかもしれません。

▪️交流会の中締めでは、挨拶をさせていただきました。自分たちが助成金を受けることができたらそれでOKではなく、「夏原グラント」で助成を受けた団体間で、もっと情報をやり取りしたり、見学をしあったり、お互いの活動を助け合ったり、そういう協働と連帯が生まれて欲しいと、私からの希望をお伝えしました。交流会の名刺交換で、そのような個人的な希望が少しずつ実現していくと素晴らしいと思います。

ゴールデウィーク前半、孫と一緒に遊びました。

▪️土曜日の晩に、娘の家族がやってきました。もちろん、孫のひなちゃん&ななちゃんも一緒です。昨日は、みんなで高島市にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に遊びに行きました。娘の家族や孫達と過ごしながらゴールデンウイークを楽しんでいます。今回初めて「びわ湖こどもの国」に行きました。とっても素敵なところですね。場所は安曇川の河口のあたりにです。遊具もとてもたくさんあるし、孫たちは大喜びでした。湖畔の松林には有料のキャンプサイトがあって、そこでBBQを楽しみました。娘がまだ子どもの頃は、私が「BBQ奉行」になって全部やらなければなりませんでしたが、今回は、娘の連れ合い(義理の息子)が、仕込み、炭に火をつけ、美味しく焼き上げるところまで全てやってくれました。「BBQ奉行」も世代交代です。

▪️この日は、豚のスペアリブとシーフードのBBQでしたが、スペアリブであれば、事前に下茹でし油っぽさを抜いて、タレに漬け込んでおくという下ごしらえをしてくれていました。炭火で焼いても、外だけが焦げて中がまだ赤いということがありがちなのですが、この下拵えをしておけばそのような心配もありません。娘の家族はBBQを自宅の庭でもご近所さんとやっているようで、娘の連れ合いはとても慣れていました。マッシュマロを焼いたり、ポップコーンを作ったりして楽しみました。もちろん、血糖値を気をつけながらですから、私はポップコーンもほんの少しだけ楽しみ、マシュマロは口にしませんでしたが…。孫達は、BBQの前には遊具で思い切り遊んで、BBQのあとは、膝から下だけ琵琶湖に入って遊んだり、楽しい一日だったようです。孫が楽しんでいるのをみて、ゴールデンウィークを実感しました。

▪️小2のひなちゃんと今年4歳になるななちゃん。まず、ひなちゃんのことから。この前我が家に来てくれたのはお正月でした。お正月にはひなちゃんと小倉百人一首をしました。その時は、おじいさんはなんとか勝つことができました。ひなちゃんは相当悔しかったようで、夢の中で寝言で怒っていたようです。悔しいから。

▪️小2のひなちゃんと今年4歳になるななちゃん。まず、ひなちゃんのことから。この前我が家に来てくれたのはお正月でした。お正月にはひなちゃんと小倉百人一首をしました。その時は、おじいさんはなんとか勝つことができました。ひなちゃんは相当悔しかったようで、夢の中で寝言で怒っていたようです。悔しいから。

▪️しかし、ひなちゃんはその後、学童保育の中で百人一首の力を相当強化したようです。正月から約4ヶ月で、上の句を聞いたら下の句がすぐわかるようになっていました。ほとんど記憶しているのです。こうなるとおじいさんは全く勝てません。上の句だけで、札をとっていきます。完敗です。写真は、我が家の小倉百人一首。「朗読カセットテープつき」ですから、それなりに古いものです。

▪️ひなちゃんは学童保育に通ううちに、けん玉ができるようになりましたし、一輪車にも乗れるようになりました。上の年齢の人たちと一緒に遊ぶことで、多くのことを学んでいます。年齢の違う子どもたちと一緒に遊ぶことって大切なことなんですね。学童保育は、一般には、「保護者が日中家庭にいない小学生の児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業」ということになっていますが、この定義以上に素晴らしい教育効果があるように思います。といいますか、昔は、学童保育のように地域の子ども達が年齢を超えて遊んでいたのですから、地域社会が失ってしまった「子どもたちの縦のつながりによる教育効果」を、学童保育が代わりに担っているのかもしれません。

▪️ひなちゃんは、今小2ですが、ダンススクールにも通っています。ダンスの練習をすることで、体幹やインナーマッスルが相当鍛えられているようです。さすがに小2ですから腹筋はシックスパックにはなっていませんが、縦に筋肉が薄っすら見えてくるのです。すらっとしています。すごいなあと思います。自分の時は、特にご飯を食べるとお腹ぽっこりのキューピー体型だったんじゃないのかな。痩せてはいましたけど。

▪️ななちゃんのことも。今年の7月で4歳になります。言葉の数が爆発的に増えているし、喋り方も内容もすごくおもしろいのです。我が家にあるおもちゃを使って、自分なりのゲームを提案してくれたりします。楽しいですね。公園の遊具では、まだ姉のひなちゃんの様には自由には動けませんが、ちょっと怖がりながらも、頑張ってチャレンジすることができます。おじいさんは、ちょっとだけお手伝いをするだけ。あとは頑張って遊具で遊ぶことができました。保育園では、みんなのお世話をするお姉さん役のようですが、自宅では両親に甘える甘えん坊屋さんです。その両方があるところが、可愛らしいです。

▪️今日はひなちゃんの提案で、最後のボードゲームをして盛り上がりました。両親、祖父母も含めて盛り上がりました。楽しい時間を持つことができました。次に孫達とまたじっくり遊ぶことができるのは、夏になるのかもしれません。今回は小2のひなちゃんに百人一首で大敗したので、少しは対抗できるようにおじいさんも特訓をしないといけませんかね。たぶん、今だけその気になっているのかもしれないけれど…。

「庭椿雑貨店 - 庭と絵画と手仕事のマルシェ」

▪️通勤前に、「庭椿雑貨店 - 庭と絵画と手仕事のマルシェ」に行ってきました。自宅から車で10分程度の、伊香立という農村地域の中にある古民家が会場です。このイベントは、いつもお世話になっている庭師・椿野大輔さんの息子さんで、やはり造園業を営んでおられる椿野晋平さんのご自宅を会場に年に1回開催されます。晋平さんの伯父様(大輔さんのお兄様)カメリアーノ水木充さんの絵画や、晋平さんの育てた植物、その他クラフト作家の皆さんの作品が展示即売されています。主催者は、晋平さんの妹さん(大輔さんの娘さん)で菓子職人をされている椿野うららさん。このイベントでは、彼女のお菓子いただくことができます。カメリアーノさんは以前から存じ上げていることもあり、たくさんの作品について、ゆっくりお話をお聞かせいただくことができました。楽しい時間でした。また、晋平さんとも初対面でしたが、いろいろお話をすることができました。彼は、有名な大原のベニシア・スタンリー・スミスさんの庭の手入れをされてきた方です。

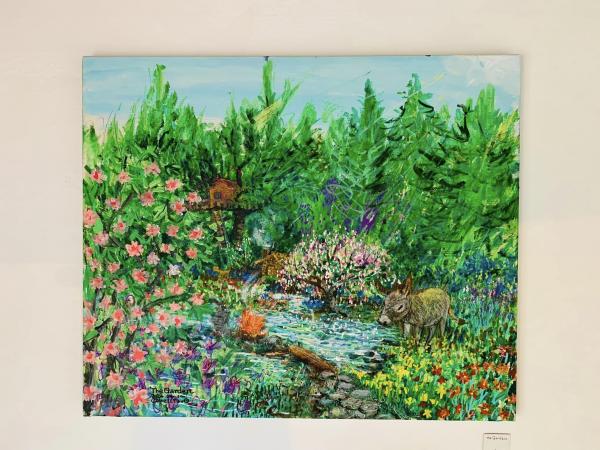

▪️トップの写真は、カメリアーノさんの作品です。アクリル絵具とダートマグラフで描かれています。タイトルは、「the Garden」。カメリアーノさんが理想とする庭なんだそうです。まず一番に大切なのは、ロバがいること。ツリーハウス、カヌーもあります。焚き火もできます。こういう場所を探しておられるのです。素晴らしいですね。で、ひさしぶりにお会いしたので、記念写真を撮りました。カメリアーノさんの作品を拝見していると、とっても元気が出てきますね。

▪️カメリアーノさんのご自宅からは琵琶湖の北湖が見えます。ご自宅の窓から、いろんな季節、そして天気の琵琶湖を描いた作品群です。これは、連作というのでしょうね。

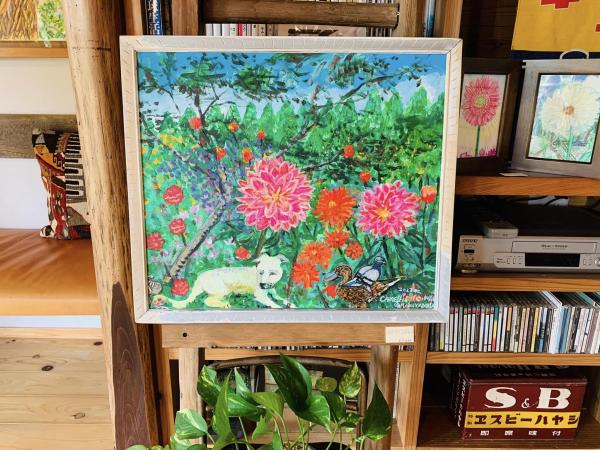

▪️会場の別の部屋に移動しました。こちらは、晋平さんのお宅ではリビングにあたる部屋だそうです。この部屋の目立つところに飾ってあった作品に目が止まりました。以前、カメリアーノさんのfacebookでも拝見していた作品です。昨年、学生さんたちと見学させていただいた「haruya guest house (はるやゲストハウス)」で描いた作品です。このゲストハウス、高島市𣏓木小入谷にあります。カメリアーノさんは、このゲストハウスに咲いたダリアが描くために訪問されたのです。ペットの(家族の?)犬のリリー、鳩のラトナさん、鴨トラちゃんもきちんと描かれています。

▪️「庭椿雑貨店ー庭と絵画と手仕事のマルシェー」の開催期間は、本日3月26日から28日までの3日間、時間は10時から16時までです。出品者は以下の皆さんです。

▪️「庭椿雑貨店ー庭と絵画と手仕事のマルシェー」の開催期間は、本日3月26日から28日までの3日間、時間は10時から16時までです。出品者は以下の皆さんです。

カメリアーノ水木充(色鉛筆画、アクリル画)

山内鈴花(鉄照明)

辻典子(野草リース)

さんやそう おおた(山野草)

椿野晋平(植物、庭雑貨)

椿野うらら(焼き菓子、和菓子)

▪️お庭にはカメリアーノさんが似顔絵、いや肖像画を描いてくださるコーナーがありました。カメリアーノさんが衝動的に描く肖像画だから、「しょうどうが」なのだそうです。面白い。カップル、家族、ペットと一緒に描いてくださるようです。今日は時間がなく、描いていただけませんでした。心残りでした。明日、また行くかもです。当日お持ち帰り可だそうです。ただし、各日5名様まで。料金は、おひとり5000円(追加1名ごとに+2000円)です。場所ですが、「庭椿」( 滋賀県大津市伊香立生津町431、tel :077-598-3988 / 090-5656-2161)です。

▪️上左は庭椿さんの全景です。古民家を改装リノベーションしてお住まいになっておられます。とても素敵なお宅です。周りの自然の雰囲気と家の中がつながっているような気がしました。上右は、家を囲む防風林。さすが庭師さんですね。防風林を壁のようにきちんと剪定されています。東北のイグネを思い出しました。