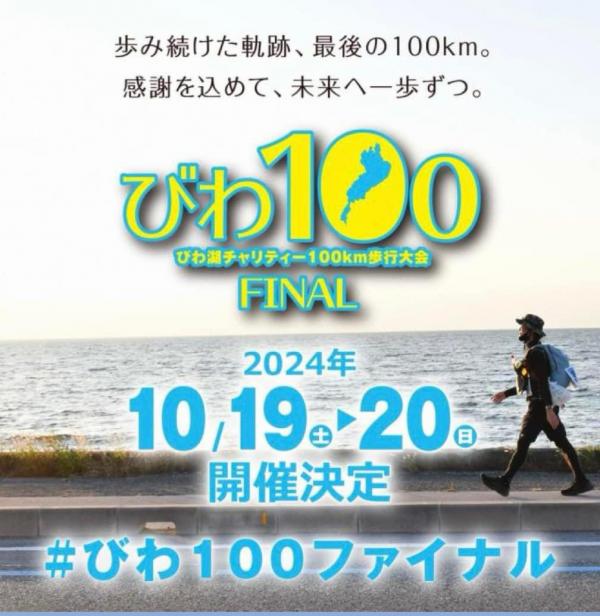

最後の「びわ100」

▪️とうとう、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」第10回、今年度で最後になります…さびしい。

▪️感謝の気持ちを込めて、参加させていただきます。過去、5回参加いたしました。参加したときは、なんとか完歩できました。いろんな皆さんの支えのもとで、なんとか完歩することができました。本当に、ありがとうございました。で、今回は最後です。

▪️私が参加することになったきっかけは「世界農業遺産」です。過去に「世界農業遺産」の認定を目指して歩かれた滋賀県長の皆様。今回は最後です。どうぞ、ご参加ください。一緒に歩きましょう。

【追記】▪️世界農業遺産認定に向けて知恵を絞り、一緒に頑張った県庁の職員の皆さんのうちのお1人に連絡を取りました。すると、今年が最後であることをご存知でした。上司とも相談をして、出来る限りの事、精一杯やりたいとのお返事をいただきました。楽しみです。

ヒヨドリとジューンベリー

▪️朝から、庭が騒がしいのです。ヒヨドリが庭のジューンベリーの実を食べにきているのです。しかも、時々、例のキーキー声で鳴きながら。シジュウカラには言語があることを、鈴木俊貴さんが科学的に明らかにされています。ヒヨドリは鈴木さんの研究対象からは外れますが、いろんな鳴き方をしているので、それぞれに意味があるのかもしれません。例えば、「おーいみんな、ここに美味しい食料があるよ、集まっておいで」(集まれ、餌を発見)みたいな。

▪️朝から、庭が騒がしいのです。ヒヨドリが庭のジューンベリーの実を食べにきているのです。しかも、時々、例のキーキー声で鳴きながら。シジュウカラには言語があることを、鈴木俊貴さんが科学的に明らかにされています。ヒヨドリは鈴木さんの研究対象からは外れますが、いろんな鳴き方をしているので、それぞれに意味があるのかもしれません。例えば、「おーいみんな、ここに美味しい食料があるよ、集まっておいで」(集まれ、餌を発見)みたいな。

▪️私は、今年も、実が熟したら収穫しようと思っているのですが、ヒヨドリも含めて鳥達がどんどん食べていきます。まだまだ、たくさん実っているので、半分ぐらいは鳥にあげても良いかなと思うようになりました。以前は収穫した実をジャムにしていましたが、ジャムは砂糖の塊のようなものですし、今の私が食べるわけにはいきません。収穫したものはどうやって食べましょうかね。フレッシュな実をヨーグルトに乗せて食べようかな。毎朝、結構な量のヨーグルト(無脂肪)を食べていますので、トッピングにして食べてみましょうかね。

▪️ところで、昨日、庭に植えてある木本と草本の種類をチェックしてみました。全部で104種類植えてありました。庭の大改修をした時には、もっと種類が多かったのですが、私の世話がよくなかったものは枯れてしまいましたし、他の種類の勢いに負けて姿を消してしまったものもあります。カウントには入っていませんが、スミレなんかは勝手に花を咲かせています。

▪️逆に、どこからかやってきて、庭に定着したものもあります。タツナミソウ、ドクダミ、ホタルブクロ、ホトトギス、ミソハギなんかがそうです。タツナミソウは可愛らしいので大体残しています。ドクダミとホトトギスはどんどん増えるので、私もどんどん引っこ抜いて適当な広さに抑えています。ホタルブクロは、花が大好きなのであちこちに生えてきたらそのままにしてあります。エコ贔屓しています。

▪️今後は、1年を通しての世話をカレンダーにしてみたり、データベースみたいなのを作ってみようかなと思っています。というわけで、昨日は、リストだけ作成してみました。木の仲間(木本類)と草の仲間(草本類)に分けてあります。

【追記】▪️大切なことを書き忘れていました。こういう庭をデザインしてくださったのは、お世話になっている庭師さんです。どこに何を植えるのか、そうすると四季を通して庭がどのように変化していくのか、また年数を経ながら庭がどのように変化していくのか…そういうことも考えながらデザインされているのかなと思っています。

▪️香りのする花が咲いて欲しいと庭師さんにお伝えしたところ、ジンチョウゲやクチナシを植えてくださったのですが、今かありません。。ジンチョウゲは、根っこがとてもデリケートな木なものですから、枯れてしまいました。また、クチナシは、オオスカシバというスズメガの幼虫に葉を全部食べられてしまい、枯れてしまいました。これらの木ついては、自分で再挑戦するつもりです。今度は、鉢植えにするかな。

【木本類】41種類(数字は、植えてある場所の数、あるいは植えてある場所になります。個人的なメモです。)

- ナナミノキ2

- ナンテン3

- ドウダンツツジ

- ヤマモミジ 2

- ヤマボウシ

- セイヨウイワナンテン2

- ヒメウツギ3

- ブルーベリー

- オリーブ(鉢)

- ツリバナ

- カンツバキ白王

- ツツジの仲間⁇名前不明

- ジューンベリー

- ツゲ

- カラタネオガタマ

- ヤマツツジ

- ユキヤナギ

- コムラサキ2

- ハギ

- フレンチラベンダー

- シマトネリコ

- 琉球アセビ

- 椿エリナ

- キンカン

- コデマリ

- 名前不明??

- 常緑ガマズミ2

- ツツジの仲間⁇名前不明

- ハイノキ

- セイヨウシャクナゲ

- アオキ

- コバノズイナ

- 斑入り姫トペラ

- ギンバイカ

- オタフクナンテン

- ヒイラギナンテン2 法面1

- サラサドウダン

- オトコヨウゾメ

- ウエストリンギア

- ツツジの仲間(黄色)⁇名前不明

- オオエゾムラサキ

【草本類】63種類

- ツワブキ 道路沿い2 石垣下 3 石垣上 1 階段横 2 池横1 花壇1

- ヒメツルニチニチソウ

- ヤブランの仲間

- フイリツワブキ 1

- ハナニラ

- ヒメツルソバ

- ヒマラヤユキノシタ

- フイリフッキソウ

- ヤブランあちこち

- シラン2

- ヒペリカム

- ワイヤープランツ

- ヒガンバナ4

- タイム

- シバザクラ

- タマスダレ

- スイセン 石垣3 シマトネリコ下1

- ラッパスイセン 4

- ニッコウキスゲ2

- ギボウシ4

- モッコウバラ(鉢)

- ガクアジサイ2

- 大型ヤブラン

- ジャーマンアイリス

- シャガ

- ハラン

- アカンサス

- ミョウガ花壇とプランター

- シュウメイギク2石垣上、池の横

- イカリソウ2

- クリスマスローズ3

- エビネ2

- キョウカノコ

- ハツユキカヅラ

- アマドコロ

- アナベル

- 白い三角錐の形の花名前不明

- カラー

- チェリーセージ

- ミント2種類(鉢)

- サクラ(盆栽)

- ローズマリー(鉢)

- オレガノ(鉢)

- スイートバジル

- イタリアンパセリ

- スーパーアリッサム

- オダマキ2 (鉢)

- 宿根スミレ紫式部(鉢)

- ヒューケラ(鉢)

- 白い小菊のような花??

- ユリの仲間3

- グラジオラス

- キキョウ

- アルストロメリア

- アッツ桜

- ローダンセマムマラケッシュ

- タツナミソウ

- ドクダミ

- ホタルブクロ

- ホトトギス

- オキザリス

- ムラサキカタバ

- ミソハギ

お寺の掲示板「悪口を言う人…」

今日のお寺の掲示板 pic.twitter.com/MJ3gI4xwSi

— 専念寺/ネコ坊主 (@yabumoto610) May 23, 2024

▪️その通りですよね。悪口は、自分に還ってきますから。自家中毒みたいな感じかな。

キキョウとコパノズイナ

▪️キキョウが咲きました。昨年、園芸品種ですが、苗を植えたように記憶しています。キキョウは多年そうなので、今年も花を咲かせてくれました。それから、コバノズイナは、白く小さい花をたくさん咲かせてくれています。円柱状の総状花序になります。まだ全ての蕾が咲ききってはいませんので、花と蕾を比べることもできますね。

▪️キキョウが咲きました。昨年、園芸品種ですが、苗を植えたように記憶しています。キキョウは多年そうなので、今年も花を咲かせてくれました。それから、コバノズイナは、白く小さい花をたくさん咲かせてくれています。円柱状の総状花序になります。まだ全ての蕾が咲ききってはいませんので、花と蕾を比べることもできますね。

▪️キキョウは、東アジアに分布しているようですね。こちらのサイトでは、以下のように説明されています。

キキョウは東アジアに広く分布する多年草です。日当たりのよい草原に見られますが、国内ではそのような場所が激減したため絶滅危惧種になっています。茎はまっすぐに伸びて高さ10~120cm、先端近くに直径5~7cmの花を1~10数輪咲かせます。根は太くまっすぐに伸びて、ニンジンを小ぶりにしたような形です。この太い根は漢方薬にも利用されます。

古来より美しい花が人々に愛され、万葉の時代から観賞されていました。かなり早くから園芸品種が成立していたらしく、貝原益軒の『花譜』(1694年)に「紫白二色あり。(中略)八重もあり」と紹介されています。また、1年後に刊行された『花壇地錦抄』(1695年)には絞り咲きや各種の八重咲き、「扇子桔梗(おうぎききょう)」と名づけられた帯化茎(たいかけい)のものなどがあげられています。

前田利保の命で編纂され、1853年(嘉永6年)に序文が書かれた植物図譜『本草通串証図(ほんぞうつうかんしょうず)』には、現在は見ることのできない緑色の八重咲きや濃い黄色、花弁が基部深くまで切れ込んでそれぞれが外側に丸まってウサギの耳のような形になる「兎耳桔梗」、花弁が平皿のような形になる「紋桔梗」などのほか、現在も見られる桃色やウズキキョウ、早咲きのものが彩色図で収録されています。

残念ながら、これらの多様なキキョウの園芸品種は、その多くが明治の中ごろまでに絶えてしまいました。現在はアポイギキョウ、ウズキキョウ、早生の「五月雨」、‘小町’のほか、八重咲きや二重咲き、またいくつかの色変わりがあるにすぎません。

▪️ところで、キキョウというと、NHKの大河ドラマ「光る君へ」の清少納言のことを連想してしまいます。こちらは「ききょう」。ファーストサマーウイカさんが演じています。毎週欠かさず楽しんでいます。この大河ドラマにはまっていますね、たぶん。

「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」

▪️ 本日は、「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」が行われました。式典は仏式で行われます。開会の辞、真宗宗歌、献香偈、敬礼文、三帰依、慶讃文奉読、さんだんのうた、念仏、恩徳讃と続き、学長の式辞の後は、記念公演でした。JT生命誌研究館名誉館長の中村桂子先生が、「『私たち生きものの中の私』として生きる」のテーマでご講演くださいました。平易な言葉でお話くださいましたが、同時に、生命に関する深い「本質的な問題」を聴衆に問いかけておられました。そのような問いかけは、仏教や浄土真宗の思想とも共振し合うことのように思いました。ありがとうございました。このような生命に関する「本質的な問題」に関しては、細かなディシプリンを超えて、大学全体としても取り組むべきことなのかなと思いました。

▪️「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」のあとは、「龍谷大学校友会賞授与式」でした。校友会は龍谷大学の同窓会組織です。今回、個人としては、先端理工学部の学生さんが、国内学会、国際学会の2つで受賞されたことで、そして柔道部の学生さんが2つの国際大会で優勝したことで授与されました。毎年、課外活動での活躍に対して授与されますが、今年は、国内・国際学会での受賞に対しても授与されました。先端理工学部教務課の課長さんにもお話したのですが、どういう動機で先端理工学部に入学されたのか、そしてどのような経験を経て学会で受賞されるような研究に真摯に取り組むようになったのか、そのプロセスに関して丁寧にお話を伺いたい思いました。入試広報的にも重要なポイントだと思うんですよね。団体は、龍谷大学吹奏楽部です。部員の皆さんによるサクソフォン四重奏が、全日本アンサンブルコンテストにおいて金賞を受賞したことに対して授与されました。おめでとうございました。私は、このみなさんのコンテスト出場の際に、部長として同行しました。その時の思い出もあり、とても嬉しかったです。

▪️「沼田奨学金・学業奨学金授与式」も行われました。沼田奨学金は仏教を専門的に学んでいる成績優秀な留学生を支援するための奨学金です。ミャンマー、ベトナム、韓国、中国、アメリカの留学生の皆さんが授与されしまた。写真は、ミャンマーの尼僧の大学院生の方です。文学研究科の博士課程で研究をされています。最後は、名誉教授の称号の授与、そして永年勤続表彰が行われました。15年、25年、30年、35年…普段お世話になっている方達が表彰されました。私も、15年勤務した時に表彰していただきましたが、定年まで働いても私の場合は23年です。そこからすると、35年ってすごいなあと思います。いつもありがとうございます。

▪️式典の後は、職員懇親会でした。教員、職員、いろんな方達とお話ができて、とても楽しい時間を過ごすことができました。こういう「場」必要ですよね。本当にそう思います。

▪️今日は、中村桂子先生の記念講演に始まり、学長がスピーチでお話しくださった「初心忘るべからず」の本当の意味、そして安藤副学長の最後のスピーチが印象に残りました。学長のスピーチについては、皆さん、ご自身でお調べいただいたら良いのですが、ここでは安藤副学長のスピーチについて少し。「伝統、伝統っていうけれど、老舗の鰻の蒲焼屋さんのタレは、ずっと昔の味と美味しさを継承しているようで、実質には、数ヶ月で中身は入れ替わっているし、味も昔とは変化しているかもしれない、伝統ってそういう感じなんじゃないですかね…」。そのようなお話でした(^0^)。深く、納得しました。日々の努力が、伝統を育みつつ新たな革新をも生み出していくわけです。職員懇親会の後は、同僚の教員ともう少しだけ京都駅近くの店で飲み直しました。普段、あまり話をすることがない方だったので、いろいろお考えをお聞きすることができて良かったです。いろんな意味で、今日は充実した日でした。大学の式典に出て、良かったなと思えること自体を、幸せなことなのだと思います。

【追記1】▪️深草キャンバスでの式典の様子がYouTubeにアップされました。以下からご覧いただけます。

【追記2】▪️写真の説明もしておきます。

2段目右: 吹奏楽部の太田恵梨香さんが、代表してスピーチをされました。素晴らしい。

3段目左: 沼田奨学金・学業奨学金授与式です。沼田奨学金は仏教を専門的に学んでいる成績優秀な留学生を支援するための奨学金です。ミャンマー、ベトナム、韓国、中国、アメリカの留学生の皆さんが授与されしまた。

3段目右: 仲良しの職員、吹奏楽部の副部長もされている栗田さんです。おめでとう。

4段目左: 入澤学長も、昨年度末で文学部教授は退職されました。ということで、副学長から名誉教授の称号を授与?!されました。制度上は、定年退職された入澤先生を、入澤学長が称号を授与するということになります。1人で授与できないので、副学長が。

5段目左: 今年、入職された皆さんです。マイクを持っているのは、社会学部教務課に配属になった藤原優芽さんです。昨年度まで、吹奏楽部の副幹事長をされていましたので、よく存じ上げている方です。優秀な方です。これから頑張って龍谷大学に貢献していただきたい思います。

5段目右: マイクを持っておられるのは、昔からよく存じ上げている松澤秀夫さんです。以前は、大津市役所で部長を務められ、その後、龍谷大学に赴任されました。大津のまちづくりの縁の下の力持ちのようなお仕事をされていました。引き続き、よろしくお願いいたします。

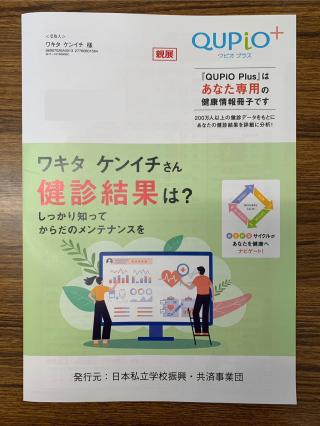

健診結果

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️糖尿病の治療を受ける前までは、注意が必要とされる検査項目がたくさんあったのですが、薬と食事療法で体重は10kg減り、腹囲も11cm減り、血圧関連、脂質関連、肝機能、腎機能全て改善し正常になりました。体重管理は大切ですね。唯一の注意項目が尿糖。これは、薬で血液中の糖を尿の中に排出しているので、まあ仕方がありませんか。

▪️で、治療を受ける前のHbA1cとか、今見るとめちゃくちゃ高いじゃないですか。その時は、よくわかっていなかったんです、数値の意味とか恐ろしさが。食事と薬で状況を改善しながら、素人なりに一生懸命勉強してきたので、こういう数値に敏感になってきました。もちろん、こういう数値を気にせずとも健康体であることが一番望ましいのですが、もはやそういう身体ではありません。

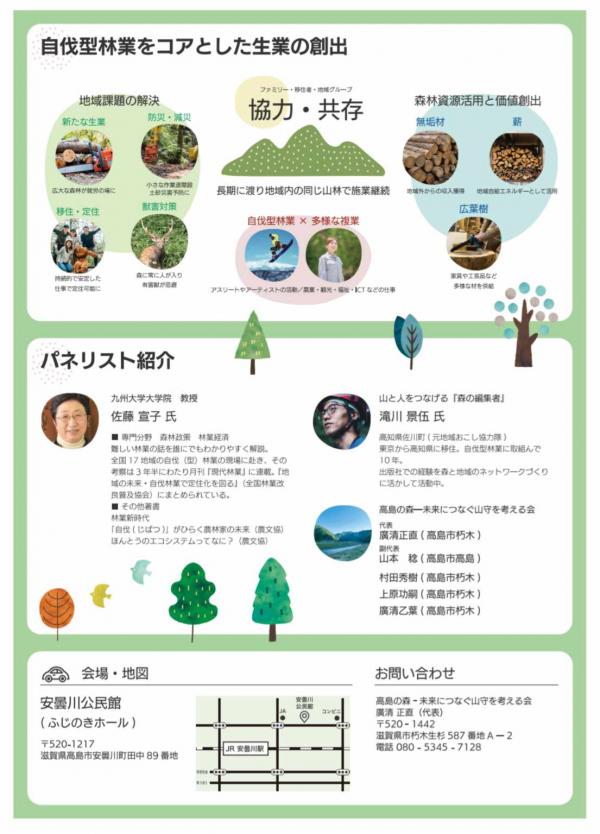

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

「流域地図」

▪️自分の専門領域として、「環境社会学」の看板を掲げているのですが、特に「流域環境問題」に焦点を当てて研究に取り組んできました。どうして、流域なのか…。できれば、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』に掲載された「『ご縁』に導かれ流域管理への道へ」をお読みいただければと思います。さらに、ご関心をお持ちいただければ、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(2009,京都大学学術出版会)や『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(2020,京都大学学術出版会)、さらにシリーズ環境社会学講座 第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(2024,新泉社)等を手にお取りいただき、ページをめくっていただけるとありがたいです。大学の図書館にも入っています。よろしくお願いいたします。

▪️で、「流域地図」の話に移ります。「流域」にこだわってきたこともあり、今回、ネット上で流域を確認できる「流域地図」が登場したと知り、とっても嬉しく思っています。この「流域地図」を使うと、簡単に流域圏がわかるんですね。これはとても大切なことですね。自分が普段生活している場所は、どの流域にあるのか、そのようなことは考えませんものね。離れた場所にいる人たちとも、流域圏の中では関係しているのです。ある意味でというか、実は「運命」を共有しているというか…。この「流域地図」が作成されたことの背景には、生態学者の岸由二さんが執筆された『「流域地図」の作り方: 川から地球を考える 』があることも知りました。なるほどです。

▪️この「流域地図」、とても素敵なんですけど、琵琶湖の環境ガバナンスに関わってきた者から言わせていただけけば、ちょっと残念なこともあります。流域って、入れ子状になっているんです。淀川水系であれば、その中にはいろんな河川があります。琵琶湖に流入する、たとえば愛知川、野洲川、安曇川にも流域界があります。その入れ子状になっているところまで、きちんと表現できるとありがたいんだけどなあと思うわけです。でも、現在のところは、技術的に無理なようです。

【追記】▪️「でも、現在のところは、技術的に無理なようです。」と書きましたが、できました。やり方がよくわからなかっただけでした。申し訳ありません。開発関係者の皆さんに失礼なことを書いてしまいました。どうかご容赦ください。改めて、この「流域地図」に関しては投稿をしたいと思います。

東北の「春の幸」

▪️東北に暮らす知人が、「春の幸」を送ってくださいました。とても嬉しいです。ワラビ、ネマガリダケ、アスパラガス、赤ミズ、あく抜きしたワラビも。昼食に、早速、アスパラガスを湯掻いていただきました。立派なアスパラガスです。しかも、味が濃く、とても水々しい。今度は、らから琵琶湖の幸をお届けすることにしましょう。

▪️ずっと関西に暮らしていると、赤ミズという山菜の名前を聞くことがありません。私は岩手に6年間暮らしていたことがあり、その時に赤ミズやミズという山菜の名前を聞くことはありました。また、どこかのお店でいただいたこともあると思います。ただ、単身赴任だったせいか自ら積極的に買い求めて調理をすることはありませんでした。明日、皮を剥いて、茹でて、下処理をする予定です。

▪️ネマガリダケも関西では見かけません。細いタケノコのようですが、チシマザサという大型の笹なのだそうです。このネマガリダケ、大好物なのです。普通のタケノコのように灰汁がありません。普通のタケノコは、糠で炊いたりして灰汁抜きをしますが、ネマガリダケはそのまま調理できるので、とてもありがたいです。明日は、どうして食べようかと思案中です。

「利やん」でビワマス

▪️ 昨日は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、龍谷大学の職員である水野哲八さん・栗田雅文さんとの呑み会でした。昨年度まで吹奏楽部の部長を務めている時、副部長であるこのお2人には大変お世話になりました。ということもあり、ひさしぶりにお2人とじっくりお話をして楽しい時間を過ごすことができました。昨日は、栗田さんから「ビワマスが食べたい」とのリクエストがあり、お店に頼んで湖北の漁協から取り寄せていただきました。ビワマスの刺身、炙り、にんにくバター焼、美味しくいただくことができました。写真は、刺身と炙りです。

▪️昨日は、19時前から23時頃まで、約4時間、大学の将来に向けて、いろいろ大切な話しができたように思います。私も、若いお二人の職員さんに、大学の地域連携の事業に関するアイデアを聞いていただきました。真剣に聞いてくださいました。ありがたかったです。