【ハイライト】2024関西学生大会|関西大学vs 関西学院大学 2024年5月26日【関西学生アメフト】

▪️関西学生アメリカンフットボールリーグ、先日は、母校・関西学院大学ファイターズ 対 関西大学カイザーズの試合でした。母校関学が、なんとか勝利しましたが…。この試合を拝見する限り、関西大学との実力差はあまりないように思いました。昨年は、母校は関西大学に春も秋も負けていますしね。母校には一層頑張って欲しいです。

▪️もちろん龍谷大学シーホースも応援していますよ。今年は、必ずDiv.1に復帰してくださいね。ということで、この動画は、Div.2の追手門大学との試合です。Div.3からDiv.2にあがってきた追手門大学と、Div.1からDiv.2に落ちた龍谷大学との試合です。結果ですが、実力に差があったようです。追手門大学は頑張りましたが、38対0で、龍谷大学が勝利しました。龍大関係者の皆様、シーホースを応援いたしましょう。

小鳥たちがやってくる。

▪️大雨です。大変ですね。湖西線も止まりそうなので、大学に行く予定をキャンセルしました。キャンセルといっても、授業とか会議ではなく、自分の裁量でなんとでもなる予定なので、特に問題はありません。明日は高島市で仕事があるので、雨は今日のうちに通り過ぎてくれると、個人的には大変ありがたいです。とはいえ京都の鴨川はけっこう水位が上昇しているような気がします。お近くの皆様、お気をつけください。

▪️さて、大雨なんですが、ところがです。我が家のジューンベリーには、たくさんの鳥達がやってくるのです。どこかで雨宿りしておいて欲しいのですが、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、スズメ、メジロたちがやってきます。赤い実を食べていくんですよね〜。スズメもジューンベリー食べるんですね。追っ払っても、離れたところで観察していて、すぐにまたやってきてお食事を継続されています。追い払うこと、キリがないので、諦めました。雨が止んだら、自分たちが食べて楽しめる分だけ、少しネットを被せて守っておこうと思います。

▪️写真ですが、おそらくイソヒヨドリです。右の写真には、2匹いますね。つがいかな。たくさん栄養を摂って、卵を産んで子育てに励んでください。

ホタルブクロ

▪️我が家の庭、庭師さんに大改修していただき、庭のデザインをしていただきました。いろんな草本を植栽していただきました。もちろん、自分で植えたものも少しあります。その上で、勝手に生えてくる草本もあります。ここからが依怙贔屓なんですが、気に入らないものは、目につき次第、引っこ抜いていきます。でも、勝手に生えてくるものでも、気に入っているものがあります。ミズヒキ、スミレ、いろいろあるんですが、中でも一番気に入っているのは写真のホタルブクロです。

▪️このホタルブクロ、庭のあちこちに生えてくるのです。勝手に。いつもは、エリアを限定して、そのエリア以外は全部引っこ抜いていたのですが、今年は自由にしてあります。このような「放置」が、来年以降、吉と出るのか凶と出るのかそのあたりはよくわかりませんが、今年については、あちこちで花を咲かせてもらおうと思っていたのです。そして、花を咲かせてくれました。開花第一号。嬉しいです。可愛く咲いてくれました。

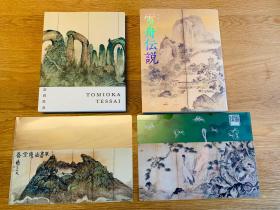

「雪舟伝説」と「Tessai」

▪️昨日は、京都国立博物館で開催されている「雪舟伝説」を観覧してきました。昨日が最終日でした。なんとかぎりぎりセーフで観覧することができました。「雪舟伝説」というタイトルからもわかるように、雪舟店ではありません。もちろん、国宝になっている雪舟の作品6点を最初に鑑賞するわけですが、そのあとは雪舟の作品に影響を受けた桃山時代から江戸時代にかけての画家達の作品が展示されています。それらの画家は、自分たちの絵画の原点に雪舟を位置付け、雪舟を継承・模倣しながら自分たちの作品を描いて行ったからです。そのような歴史の中で、雪舟は「画聖」と呼ばれるようになったのです。だから、「雪舟伝説」なのです。展覧会の意図がよく理解できました。次回、京都国立博物館に行くのは秋になりそうです。「法然と極楽浄土」が開催される空です。楽しみにしています。

▪️昨日は、京都国立博物館で開催されている「雪舟伝説」を観覧してきました。昨日が最終日でした。なんとかぎりぎりセーフで観覧することができました。「雪舟伝説」というタイトルからもわかるように、雪舟店ではありません。もちろん、国宝になっている雪舟の作品6点を最初に鑑賞するわけですが、そのあとは雪舟の作品に影響を受けた桃山時代から江戸時代にかけての画家達の作品が展示されています。それらの画家は、自分たちの絵画の原点に雪舟を位置付け、雪舟を継承・模倣しながら自分たちの作品を描いて行ったからです。そのような歴史の中で、雪舟は「画聖」と呼ばれるようになったのです。だから、「雪舟伝説」なのです。展覧会の意図がよく理解できました。次回、京都国立博物館に行くのは秋になりそうです。「法然と極楽浄土」が開催される空です。楽しみにしています。

▪️「雪舟伝説」の後は、三十三間堂のバス停から市バスで京都国立近代美術館に向かいました。近代美術館で「Tessai」(没後100年 富岡鉄斎) が開催されていたからです。鉄斎は、「万巻の書を読み、万里の路を徂(ゆ)き、以て画祖をなす」という中国の文人画家の教えを大切にしていました。文人画家とは、「本来職業画家でない中国の士大夫が、金銭や生活の糧を得るためでなく、純粋に精神の表現として描く画」のことなのだそうです。「最後の文人画家」と呼ばれる鉄斎は、自分は学者(儒学者)との自己認識があり、職業画家であるとは思っていませんでした。書物を読み、実際に旅に出て心に風景を心に読み取り、その上で描かれるのが彼の作品のようです。ですから、実際の風景そのものではありません。通常の絵画を前提にしていると奇妙に見えるかもしれません。鉄斎が描いた理想の風景だからです。初めてみた時には、私はすごくパワーを感じました。独特です。それが私には心地良かったのです。展覧会では、作品だけでなく、彼が愛用した落款や文房具が多数展示されていました。この辺りも、とても面白いなと思いました。

▪️2つの展覧会を観覧した後、もちろん、図録もきちんと購入しました。そしてクリアファイルも購入しました。図録とクリアファイル、いつも博物館や美術館に行ったときに買っています。こうやって自宅に重い図録が増えていくわけです。まあ、仕方がないですね。気持ち的に買わないというわけにはいかないもので。気が向いた時に、ページをめくってみるといろんな発見や学びがあります。

340,000アクセスに感謝

▪️アクセスカウンターが「340,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「330,000」を超えたのは今年の3月31日です。「330,000」から「340,000」までは57日かかっています。「320,000」から「330,000」までは「60日」、「310,000」から「320,000」までは「59日」だったので、このブログを開始してから、ここ最近が一番アクセス数が多かったのかなと思います。たまに、社会学っぽいことも書いてはいますけど、基本は身辺雑記でしかありません。ライフログですね。facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているだけです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。

NHK大河ドラマ「光る君へ」のこと

#光る君へ 第21回。学生時代に暗記させられた枕草子にこれほど感謝する日が来るとは。定子様が読み上げる声に自分の心の「春はあけぼの」が重なって人生の記憶をひとつ回収したような感慨すらあった回。ありがとう清少納言。まひろは道長とのお別れの前に長く募らせた想いを伝えられてよかったです。 pic.twitter.com/sXHM1ZMWMS

— KEI-CO (@keico) May 26, 2024

▪️NHK大河ドラマ「光る君へ」は毎回楽しみにしています。もう前期高齢者のおじいさんですけど、今日はなんというのか、胸がキュンキュン…しました。来週も楽しみです。で、このイラスト。KEI~COさんという方が、Xに、お好きなドラマのイラストを書いて投稿されています。素晴らしいな〜と驚いています。こちらも、毎週楽しみにしています。

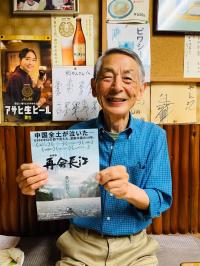

雨森鼎さんのこと

▪️この前の金曜日は大学で仕事をした後、雨森鼎さんからお誘いをいただき、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で合流しました。当初は、安孫子邦夫さんもご一緒できるはずでしたが、この日はご都合でお越しになれませんでした。雨森さんも、安孫子さんも、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」「大津エンパワねっと」でお世話になってきました。お2人とも人生の大先輩ですが、今では同時に楽しい飲み友達でもあります。

▪️この日、雨森さんからはいろいろな話題でお話をしてくださいましたが、なかでも「長江再会」という映画については丁寧に解説をしていただきました。私は、かつて長江のごく一部、武漢や岳陽のあたりですが、漁労の調査をしていた時代があり、武漢から岳陽までわざわざ客船に乗って移動したこともあります。その時は、後漢末期に起こった、曹操軍と孫権・劉備連合軍の間の戦い「赤壁の戦い」で有名な場所を通過しました。でも、この「長江再会」は、スケールがとてもでかいです。こんな映画です。

中国の母なる大河·長江。上海、南京、武漢、重慶、雲南、チベット高原まで、広大な中国大陸を横断する、全長6300キロのアジア最大の大河だ。日本人監督の竹内亮は、10年前にNHKの番組で長江を撮った時、一つの後悔があった。それは北極・南極に次ぐ地球第三の極地と呼ばれるチベット高原にある「長江源流の最初の一滴」を撮れなかった事。あれから10年、日本から中国南京市に移住し、「長江沿いの民」の一人になった竹内は、2021年から2年かけて再び長江6300キロを走破する。旅の途中で10年前に撮影した友人たちと再会しながら、一本の大河を通して中国の10年の変化を見つめ、今度こそ「最初の一滴」をカメラに収めるべく、長江源流をめざす。

雨森さんは、年間映画館に相当の回数通っておられます。何十回だったかな。映画通です。80歳になられますが、今も好奇心旺盛、そして私とも呑まれます。お元気ですね。私もこういうふうになりたいなあ。

図書館で

▪️大学の図書館に、色川大吉さんの『新編 明治精神史』を借りに行きました。今進めている仕事の関係で、ヒントを頂こうと借りてきたのです。いつものことながら不勉強な私は、お恥ずかしいことに、この有名な色川さんのご著書を今頃になって勉強しているわけです。ちなみに、色川大吉著作集の第1巻です。1995年に出版されていますから、29年前ということになります。もっと若い時に、しっかり読んでおくべきだったかもしれませんが、還暦を過ぎて前期高齢者になった今だからこそ、自分にとって大切な「視点」を、今回の読書から引だせるのかもしれません。

▪️この『新編 明治精神史』、閉架図書に入っていたので、手続きして出してきてもらいました。待っている間、ふと図書館のカウンターの反対側の棚を見ると、社会学部教員が執筆した書籍が並べてありました。その棚の一番下に、私も執筆した『文化遺産の社会学』がありました。これは、2002年に出版された本です。私は2004年から龍谷大学社会学部に勤務することになりました。だから、『文化遺産の社会学』は前任校の時代のものになります。ご紹介いただくのは嬉しいのですが、できれば、龍大に来てからの書籍、さらにいえば、2020年の『流域ガバナンス』の方に替えていただきたいなあと、個人的には思うわけですが、お願いを聞いてもらえるでしょうか。瀬田図書館の開架に入っています。まあ、恥ずかしくてとてもいえないので、自分のブログに投稿だけはしておこうかなと…。

▪️『文化遺産の社会学』は、今でも読まれ続けているようです。古書の金額で正しく中身を評価できるかどうかはわかりませんが、Amazonで調べてみると「19,800円」の値段が付いていました。推論でしかありませんが、今もこの本を求める人がおられるのでしょう。このような本の中に他の皆さんと共に論文を書くことができたことを、ありがたいことだったと思っています。ただ、現在、私自身は文化遺産の研究をしていません。自分の研究テーマは、流域の環境問題にシフトしています。というわけで、できれば『流域ガバナンス』の方をご紹介いただきたかったと思った次第です。

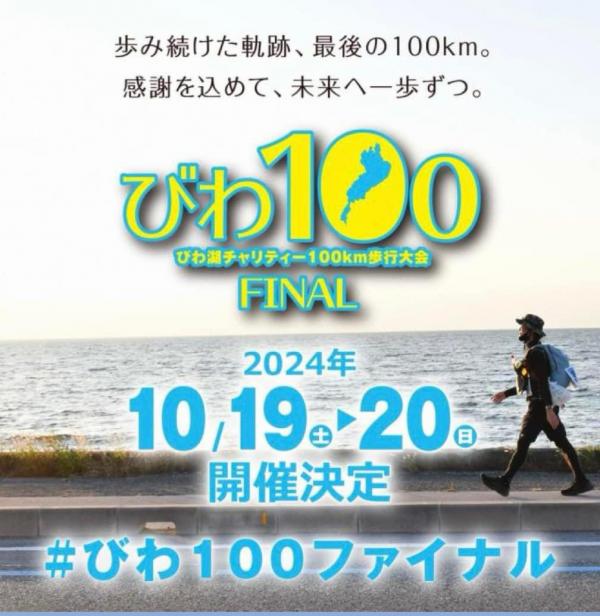

最後の「びわ100」

▪️とうとう、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」第10回、今年度で最後になります…さびしい。

▪️感謝の気持ちを込めて、参加させていただきます。過去、5回参加いたしました。参加したときは、なんとか完歩できました。いろんな皆さんの支えのもとで、なんとか完歩することができました。本当に、ありがとうございました。で、今回は最後です。

▪️私が参加することになったきっかけは「世界農業遺産」です。過去に「世界農業遺産」の認定を目指して歩かれた滋賀県長の皆様。今回は最後です。どうぞ、ご参加ください。一緒に歩きましょう。

【追記】▪️世界農業遺産認定に向けて知恵を絞り、一緒に頑張った県庁の職員の皆さんのうちのお1人に連絡を取りました。すると、今年が最後であることをご存知でした。上司とも相談をして、出来る限りの事、精一杯やりたいとのお返事をいただきました。楽しみです。